Abstract

Hintergrund

Die Chirurgie als wichtiger Teil des Gesundheitssektors trägt zur Umweltverschmutzung und damit zur Klimakrise bei. Ziel dieser Arbeit ist, eine Übersicht über die aktuelle Datenlage und die Möglichkeiten für Verbesserungen zu geben.

Methoden

Für diese Übersichtsarbeit wurde eine Literaturrecherche in PubMed/MEDLINE mit den Suchbegriffen „carbon footprint and surgery“, „climate change and surgery“, „waste and surgery“ sowie „greening the operating room“ durchgeführt. Schwerpunkte waren Energie, Abfall, Wasser und Anästhesie.

Ergebnisse

Der größte Anteil an Emissionen in der Chirurgie wird durch die Energienutzung generiert. Operationssäle benötigen 3‑ bis 6‑mal so viel Energie wie die restlichen Krankenhausräume. Abfall von Krankenhäusern entsteht zu 20–30 % bei Operationen, was insbesondere auf die zunehmende Nutzung von Einmalartikeln zurückzuführen ist. 50–90 % des als infektiös eingestuften Mülls werden falsch einsortiert. Die Beseitigung dieses Mülls ist nicht nur umweltschädlicher, sondern auch kostenintensiver. Die Aufbereitung chirurgischer Instrumente mittels Dampfautoklaven verbraucht viel Wasser. Modernere Sterilisationsmethoden, beispielsweise mittels Plasma, können hier Abhilfe schaffen. Inhalative, nichtmetabolisierte Narkotika gelangen bis zu 20 % in die Stratosphäre und zerstören die Ozonschicht. Die i.v. Anästhesie ist hier ein Ansatzpunkt. Die Wahl der Operationsmethode kann ebenfalls zur Verbesserung der Umweltbilanz einer Operation beitragen.

Schlussfolgerung

Die chirurgischen Disziplinen sind relevante Produzenten von Umweltschadstoffen. Durch vielfältige interdisziplinäre Ansatzpunkte kann auch die Chirurgie ihren Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Schlüsselwörter: Kohlenstoffdioxidabdruck, Grüner Operationssaal, Nachhaltigkeit, Sterilisation, Anästhesie

Abstract

Background

Surgery as an important part of the healthcare sector contributes to environmental pollution and therefore to the climate crisis. The aim of this review is to create an overview of the current data situation and possibilities for improvement.

Methods

A literature search was performed in PubMed/MEDLINE using the following five terms: “carbon footprint and surgery”, “climate change and surgery”, “waste and surgery” and “greening the operating room” focusing on energy, waste, water and anesthesia.

Results

The greatest part of emissions in surgery is generated by the use of energy. The operating rooms (OR) need 3–6 times more energy than the other hospital rooms. Of the total hospital waste 20–30% is produced during operations, which is particularly due to the increasing use of disposable articles and 50–90% of waste classified as hazardous is incorrectly sorted. The disposal of this waste is not only more environmentally harmful but also much more expensive. The processing of surgical items by autoclaving consumes large amounts of water. Modern sterilization methods, for example using plasma could be future alternatives. Up to 20% of volatile nonmetabolized anesthetic agents are vented into the stratosphere and destroy the ozone layer. Intravenous anesthetic drugs should be used whenever possible instead. The choice of operating method can also contribute to the environmental impact of an operation.

Conclusion

The surgical disciplines are a relevant producer of environmental pollutants. Through diverse interdisciplinary approaches surgery can also contribute to protecting the environment.

Keywords: Greening operating rooms, Carbon footprint, Sustainability, Sterilization, Anesthesia

Hintergrund

Die COVID-19(„coronavirus disease 2019“)-Pandemie stellt eine große Bedrohung dar, doch eine größere dauerhafte Gefahr ist der Klimawandel. Luftverschmutzung, Temperaturanstieg und Dürre sind nur einige der gravierenden Folgen, die bereits weltweit schwere gesundheitliche und wirtschaftliche Probleme verursachen.

Paradoxerweise trägt das Gesundheitssystem, welches das Ziel verfolgt, Gesundheit wieder herzustellen und zu wahren, in einem nicht unerheblichen Maße zur Umweltverschmutzung und damit auch Gesundheitsschädigung bei [1]. Hier werden mit steigender Tendenz ca. 3–10 % der landesweiten Emissionen produziert (USA 10 %, Deutschland 5,2 %; [2]). Die Chirurgie ist im Gesundheitssektor mit ihren anspruchsvollen Eingriffen, komplexem Equipment, Sterilisationsprozeduren und hohen Hygieneanforderungen eine der energieaufwendigsten Disziplinen, die Unmengen an Abfall generiert [3].

Es ist an der Zeit, dass auch in der Chirurgie das Thema Klimawandel an Bedeutung gewinnt. Die Herausforderung besteht zukünftig darin, ökologisch freundlichere Prozesse zu implementieren und dabei stets die Patientensicherheit zu wahren.

Methoden

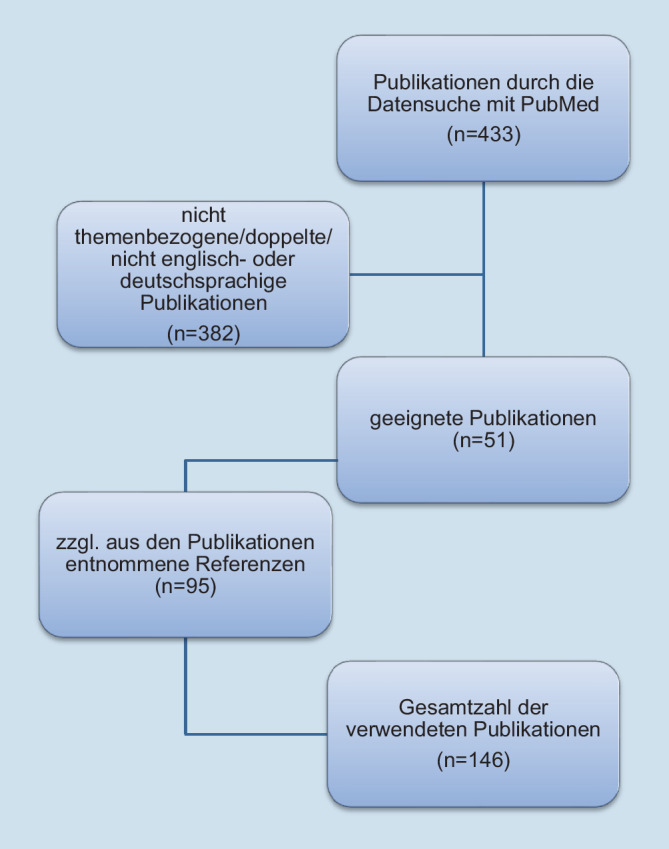

Es erfolgte eine strukturierte Literaturrecherche mit dem Versuch, den Einfluss der Chirurgie auf das Klima unter unterschiedlichen gesamtökologischen Aspekten zu beleuchten. In PubMed/MEDLINE wurden die Begriffe „carbon footprint and surgery“, „climate change and surgery“, „waste and surgery“ sowie „greening the operating room“ eingegeben. Insgesamt wurden 433 Publikationen aus den Jahren 2000 bis 10/2020 gefunden. Nach Sichtung von Titeln und Abstracts wurden 51 rein englisch- und deutschsprachige Veröffentlichungen für die Analyse herangezogen (Abb. 1). Schwerpunkt wurde auf die Themenkomplexe Energie, Abfall, Wasser, Anästhesie und Operationsmethoden gelegt. Zusätzlich wurden Referenzen aus den primär ermittelten Artikeln verwendet. Ziel ist es, ein Bewusstsein für das Thema im Gesundheitssektor zu schaffen.

Abb. 1.

Organigramm zur Darstellung der Studienauswahl

Ergebnisse

Energieverbrauch

Krankenhäuser in den westlichen Staaten sind mit einer dauerhaften Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger Medizin sehr energieaufwendig. In den USA und Australien sind sie diejenigen öffentlichen Gebäude mit dem zweithöchsten Stromverbrauch nach Lebensmittelgeschäften [6]. Energie in jedweder Form macht ca. 50 % des ökologischen Fußabdruckes des Gesundheitssektors aus. 13 % entstehen dabei unmittelbar in den Krankenhäusern, der Rest wird durch die Zufuhr von Gütern generiert ([2]; Abb. 2).

Abb. 2.

Modifizierte Darstellung der einzelnen Sektoren der Emmissionsentstehung des Gesundheitssektors nach dem Greenhouse Gas Protocol (GHG, Treibhausgasprotokoll). Der erste Bereich (Sektor 1) beinhaltet alle unmittelbaren von einer Institution ausgehenden Emissionen, der zweite Bereich (Sektor 2) umfasst indirekte Emissionen aus außerhalb der Institution entstandenen Wärme und Elektrizität, der dritte Bereich (Sektor 3) betrifft alle anderen indirekten Emissionen. Dazu gehören die Rohstoffbeschaffung, Güteproduktion und -transport, aber auch die Abfallentsorgung

Mit 90–99 % ist der Energieverbrauch die größte CO2-Quelle im Operationssaal, was insbesondere daran liegt, dass Operationssäle 3‑ bis 6‑mal so viel Energie wie die restlichen Krankenhausräume benötigen [4]. Widersinnigerweise sind Operationssäle im Durchschnitt 40 % der Zeit unbesetzt. In Washington, USA, versuchte das St. Peter Krankenhaus, vor allen Dingen während der unbesetzten Zeiten Energie einzusparen, indem es u. a. das Belüftungssystem in dieser Zeit ausschaltete und so den Energieverbrauch um bis zu 60 % reduzieren konnte. Ein Unterschied in der Keimlast zeigte sich dadurch nicht. Ein Temperaturanstieg um 1° im Sommer und Reduktion im Winter führte zu einer Energieeinsparung von 5 %. Weitere Einsparungen ließen sich durch den Austausch von Halogen- durch LED-Lampen erzielen mit einer Energiereduktion bis zu 49 %. Diese geben deutlich weniger Wärme ab und führen dazu, dass Klimaanlagen weniger kühlen müssen [6].

Ein weiterer brandaktueller Punkt, der auch in Deutschland eine große Rolle spielt, ist die Energiequelle. Der Gesundheitssektor der USA nutzt 25 % der gesamten fossilen Brennstoffe des Landes. Lediglich 5 % der Energie stammte Anfang der 2000er-Jahre dabei aus erneuerbaren Energien. Der Wechsel zu nachhaltigeren Energiequellen ist initial mit hohen Umstellungskosten verbunden, rentiert sich jedoch nach 20 bis 30 Jahren und das nicht nur finanziell [1]. So sollte beispielsweise der Ausbau der Solarenergie an dieser Stelle vornehmlich vorangetrieben werden.

Abfall

Abfall trägt neben Energie in einem hohen Maße zum Ausstoß von Emissionen bei. In den USA war der Gesundheitssektor 2007 mit 2 bis 4 Mio. Tonnen Müll der zweitgrößte Müllproduzent nach dem Ernährungssektor [7]. Die Abfallmenge im Gesundheitssystem steigt jährlich um 15 % und trägt mit über 85 % zur Vergiftung des Ökosystems bei [8]. 20–70 % des gesamten Krankenhausmülls entfallen hierbei auf den Operationssaal, wobei erstaunlicherweise 80 % bereits entstehen, bevor der Patient den Saal betritt. Eine einzelne Operation produziert durchschnittlich so viel Müll wie eine vierköpfige Familie in einer Woche [6].

Neben regulärem Hausmüll, Kunststoffen und jährlich zunehmendem Elektroabfall wird auch giftiger Biomüll im Operationssaal generiert. In den USA ist die Verbrennung speziellen medizinischen Mülls unter den Top 5 der Quecksilberquellen und Erzeugern von Dioxin [9]. Nicht nur Chirurgen, sondern auch Anästhesisten sind mit bis zu 25 % daran beteiligt [7]. Die Anästhesie im Operationssaal produziert als Sektion an sich sogar am meisten Abfall, gefolgt von den Intensivstationen. Im Folgenden werden wichtige Abfallentstehungsquellen diskutiert.

Chirurgische Instrumente/Mehrweg- vs. Einwegartikel

In der Chirurgie nahm seit den 1980er-Jahren durch Erkenntnisse über infektiöse Erkrankungen die Verwendung von Einmalartikeln erheblich zu und damit wuchsen auch die Müllberge [7]. Einmalartikel müssen jedoch nicht immer verworfen werden. Es konnte gezeigt werden, dass aufbereitete Einmalartikel den primären Produkten in nichts nachstehen, die Patientensicherheit gewahrt bleibt und die Umwelt geschont wird. Vielfach besteht hier das größte Einsparpotenzial mit einer Reduktion bis zu 65 %. Über 100 Firmen in den USA bereiten bereits Einmalartikel wieder auf [10]. Viele Ärzte wissen gar nicht, dass medizinische Instrumente wiederverwertet werden können und in manchen Ländern wie Australien ist es sogar verboten. Dabei unterliegen aufgearbeitete medizinische Einmalartikel in den USA sogar strenger kontrollierten Auflagen [7].

Doch sind Mehrwegartikel zwangläufig auch immer umweltfreundlicher? Die Aufbereitung von Mehrwegartikeln und deren Sterilisation ist energieaufwendig. Studien zu flexiblen Ureteroskopen und ZVK(zentraler Venenkatheter)-Anlagesets sahen keine Vorteile. Die ZVK-Mehrwegsets verbrauchten sogar jährlich 12.500 l mehr Wasser und produzierten 400 kg mehr CO2 [11, 12].

Giftiger Biomüll und toxischer Abfall

Die Entsorgung giftigen Biomülls ist 10- bis 25-fach teurer als die regulären Abfalls, sie ist energieaufwendig und führt, wie bereits erwähnt, zur Entstehung von toxischen Abgasen und Schwermetallen [13]. Genaue Daten bezüglich infektiösen Abfalls bei operativen Eingriffen sind konträr. Während eine Hüftarthroskopie im Durchschnitt 9,4 kg Abfall produziert, wovon mit 45,7 % der größte Anteil auf infektiösen Müll entfällt, sind es bei Kniegelenksersatzeingriffen mit durchschnittlich 13,3 kg lediglich 19,2 %. Hier fiel mit 64,5 % der größte Anteil auf normalen Hausmüll [14, 15]. Man vermutet, dass 50–90 % des Abfalls fälschlicherweise als biogefährdender Müll entsorgt wird, obwohl der Anteil nicht mehr als 15 % betragen sollte und 30 % des Mülls in einem Operationssaal bereits auf Verpackungen entfallen [7]. Mitarbeitern ist dabei oft nicht bekannt, was als biologisch gefährdend gilt. Ökonomisch betrachtet vermuten Experten, dass alleine die richtige Mülltrennung, neben den Vorteilen für die Umwelt, den größten Einfluss auf die Kosten hat.

Die häufigsten Fehler bei der Abfalltrennung im Operationssaal entstehen durch Unwissenheit, unpassende Abfalleinrichtungen sowie hohen zeitlichen und finanziellen Druck. Die Implementierung von Abfalltrennungs- und Recyclinginitiativen kann durch Personalschulungen, Platzierung kleinerer Abfallbeutel für giftigen Biomüll und die gleichzeitige Vergrößerung der Abfallbehälter für regulären Müll zur richtigen Mülltrennung und damit besseren Umweltbilanz sowie sogar finanziellen Einsparungen führen. Ein Krankenhaus in North Carolina, USA, konnte damit 75 % des zuvor als giftig klassifizierten Biomülls und jährlich 60.000 $ einsparen [16]. Diese Schulungsmaßnahmen sollten nicht nur für infektiösen Abfall gelten. Eine australische Studie zeigte, dass nur 55 % der recycelbaren Materialien durch falsche Trennung wirklich recycelt wurden [17].

Flüssiger Abfall

Jeden Monat produziert ein durchschnittlicher Operationssaal bis zu 2 t flüssigen Abfall, welcher zu 25 % biologisch gefährlich ist. Es besteht die Möglichkeit, flüssigen Abfall mit dem regulären Abwasser zu beseitigen, ihn durch chemische Zusätze zu verfestigen oder in einem geschlossenen System unmittelbar zu entsorgen. Die Entsorgung durch ein geschlossenes System gilt nicht nur als umweltfreundlichste Variante, sondern sorgt auch für mehr Mitarbeitersicherheit und erleichtert die Beseitigung [18].

Chirurgische Abdecktücher und Textilien

Blaue sterile Tücher aus Polypropylen machen 19 % des gesamten Operationssaalabfalls aus. Durch Umstellung auf wiederverwertbare Metallkästen ist ein Materialbruch nicht nur seltener, sondern auch Abfall kann reduziert werden. Krankenhäuser können weiterhin mit der Industrie zusammenarbeiten, welche das Polypropylen als Ausgangsstoff für andere Produkte benötigen [7]. Die Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) empfiehlt die Einteilung der Durchlässigkeit und Sicherheit von Operationstüchern in vier Kategorien, wobei Stufe 4 die strengsten Anforderungen stellt. Prozedurenspezifisch könnten dabei bestimmte wiederverwertbare Abdeckmaterialien verwendet werden. Der Wechsel auf mehrfach nutzbare Tücher und Kittel im Operationssaal kann zu einer Abfallreduktion bis zu 70 % führen, ohne die Infektionsrate wesentlich zu beeinflussen. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) der USA legte fest, dass sterile Tücher, auch wenn sie feucht sind, Schutz gegen Kontamination bieten sollen. Ob Einmal- oder Mehrfachartikel verwendet werden, wird zumindest in den USA nicht vorgegeben.

Aktuell ist nicht klar, ob es einen Unterschied bei perioperativen Infektionen gibt. Studien, die Einmal- oder Mehrfachartikel vergleichen, sind widersprüchlich. Unumstritten bleibt, dass wiederverwertbare Tücher eine bessere Umweltbilanz haben [10].

Generell gilt: Kein Abfall ist der beste Abfall

In den USA führte die Initiative „Lean and Green“ der amerikanischen Gesellschaft für Handchirurgie zu einem Umdenken und Einführen umweltfreundlicherer Prozeduren. Der Wechsel zur Lokalanästhesie und zu einem reinen sterilen Operationsfeld für Karpaltunneloperationen führte zur erheblichen Reduktion von Abfall und Kosten, ohne die Patientensicherheit oder -zufriedenheit zu vermindern [19].

Prävention ist ebenso ein wichtiger Faktor zur Abfallvermeidung. Vorgeschaltete interdisziplinäre Prozesse sind notwendig, um Produkte herzustellen bzw. auszuwählen, die umweltfreundlicher sind und weniger Müll produzieren [10].

Ein wichtiger planbarer Faktor sind Operationssiebe. Industriell verpackte Siebe enthalten oft Instrumente, die der Chirurg nicht nutzt. In einem Kinderkrankenhaus in Kansas City, USA, konnte durch die Umgestaltung und Reduktion der Instrumente von 40 auf 28 Items auf den vorgefertigten Sieben für Tonsillektomien jährlich 1,5 t Abfall sowie 17.000 $ eingespart werden [20].

Eine weitere Möglichkeit des nachhaltigeren Wirtschaftens ist das Spenden nicht genutzter Produkte. Die Richtlinien der World Health Organization müssen dabei beachtet werden.

Wasser

Der Wasserverbrauch pro Person in Krankenhäusern ist über 3‑mal so hoch wie in Wohngebäuden. Es kann von einem Wasserverbrauch von 300–600 l pro Bett und Tag bzw. 300–1000 l pro Patient und Tag ausgegangen werden.

Krankenhausabwasser unterscheidet sich durch die Kontamination vom kommunalen Abwasser und bedarf einer speziellen Behandlung. 34 % des Wassers entfällt auf die Stationen, 17 % auf den Operationssaal, Kreissaal und Zentralsterilisation [21]. Im Operationssaal entfällt das meiste Wasser auf die Aufbereitung chirurgischer Instrumente. Eine zukunftsträchtige Alternative ist die Plasmasterilisation, die neben einem deutlich geringeren Wasserverbrauch auch energetisch besser abschneidet. Zugleich ist damit die Aufbereitung sensibler Kunststoffe möglich [22].

Weitere bereits häufig implementierte Maßnahmen sind sensorgesteuerte Wasserhähne und ein Wechsel auf alkoholbasierte Desinfektionsmittel. Dadurch konnten in einem Krankenhaus in North Carolina, USA, nicht nur 2,7 Mio. l Wasser jährlich eingespart werden, sondern die Maßnahme führte auch zu weniger Problemen durch trockene Haut und einer stärkeren antimikrobiellen Wirkung [23]. Die Menge an H2O für die Produktion des Desinfektionsmittels wurde hier allerdings nicht berücksichtigt.

Anästhetika

Im Operationssaal spielt auch die Anästhesie eine zentrale Rolle bei der Entstehung von Treibhausgasen. Während der Narkose werden nur 5–20 % der volatilen Anästhetika vom Patienten metabolisiert, während der Rest in die Atmosphäre gelangt, dort 1,4 bis 21,4 Jahre verbleibt und ein 2000- bis 3000-faches Erwärmungspotenzial im Vergleich zu CO2 hat [4]. Berechnungen zufolge gelangen ca. 20 % der Anästhetika in die Stratosphäre und haben eine CO2-Bilanz wie 1 Mio. PKWs.

Die Potenz der einzelnen Narkotika ist unterschiedlich. Desfluran besitzt das stärkste Erderwärmungspotenzial. Ein Anästhesist kann an einem durchschnittlichen Tag durch Nutzung von N2O oder Desfluran so viel CO2 ausstoßen wie 1000 km Autofahrt, sodass dies bereits in manchen Kliniken nicht mehr vorrätig ist [24]. Bis zu 28 % an Treibhausgasen konnte bei Hysterektomien schon durch den Wechsel der Narkotika von volatil zu intravenös eingespart werden [25]. Intravenöse Anästhetika sind dennoch nicht zu unterschätzen. Giftige Abfallprodukte wie Phenol entstehen aus Propofol. Propofol stellt dabei nicht nur das teuerste, sondern auch umweltgefährlichste Mittel dar. Es wird nicht abgebaut und akkumuliert im Fett [7].

Weitere Emissionsquellen

Operationsmethoden

Operationen produzieren unterschiedlich viel CO2 (6–814 kg CO2e). Die Umweltbilanz hängt stark von der Art der Operation ab. Die Schwerpunkte der Treibhausgasentstehung variieren (Beispiel Kataraktoperationen, Abb. 3; [4]). Einer Hochrechnung von Power et al. zufolge beträgt der gesamte CO2-Fußabdruck rein laparoskopischer Eingriffe in den USA 355.924 t CO2e pro Jahr, was 645.000 Flügen von New York nach London entspricht [26]. Länger dauernde orthopädische oder kardiologische Eingriffe können 50–100 kg Müll generieren. Eine Korrelation zwischen der Dauer der Operation und der Abfallmenge besteht nicht. Die operative Technik beeinflusst erheblich die Umweltbelastung. Modernere minimal-invasive Verfahren scheinen gegenüber offenen mehr Abfall zu generieren, wobei letztlich unklar bleibt, inwieweit dort perioperative Komplikationen und Verläufe berücksichtigt wurden [27]. Einsparmöglichkeiten bestehen unter anderem im Wechsel zu regionalen/lokalen Verfahren und der Prozessoptimierung. Manchmal sind operative Verfahren gegenüber konservativen abfalltechnisch günstiger (Fundoplikation bei Reflux 30 kg CO2e vs. Einnahme von Protonenpumpeninhibitoren 100 kg CO2e pro Patienten pro Jahr; [28]). Vergleicht man unterschiedliche Therapiemöglichkeiten kann bei gleichen klinischen Ergebnissen die Produktion von Treibhausgasen als Entscheidungshilfe dienen.

Abb. 3.

Anteil der CO2e‑Produktion bei Kataraktoperationen. Mit 53,8 % entfällt der größte Anteil der Emmissionsproduktion auf den Einkauf. Hiervon machen Medizinprodukte mit 32,6 % den größten Anteil aus. Es folgen Energie und Gebäude (36,1 %) und schließlich die An- und Abreise von Patienten (10,1 %). (Nach [31])

Reisen

Reisen spielt ebenso im Gesundheitssektor eine entscheidende Rolle. In Großbritannien macht es 17 % des CO2-Fußabdruckes aus, der Patiententransport sogar 50 % der direkten Emissionen. Eine Lösung hierfür, die auch in der aktuellen Pandemie genutzt wird, ist die Digitalisierung. In einer 2019 veröffentlichen Studie zeigte eine urologische Klinik, dass durch Telesprechstunden 1,04–4,04 t CO2 pro Jahr eingespart werden konnten. Als weiterer finanzieller Vorteil wurden ebenfalls 56.232 £ eingespart [29].

Konzepte für eine klimafreundlichere Chirurgie

Im gesamten Krankenhaus und insbesondere in der Chirurgie ist das Thema Klimaschutz angekommen. Für die chirurgischen Disziplinen gelten wie für alle wirtschaftlichen Unternehmen die gleichen nachhaltigen Konzepte, die Patientensicherheit und Hygienestandards müssen jedoch stets oberste Priorität haben. Der Gesundheitssektor unterliegt im Gegensatz zur Industrie in ökologischen Angelegenheiten noch deutlich geringeren Kontrollen [30].

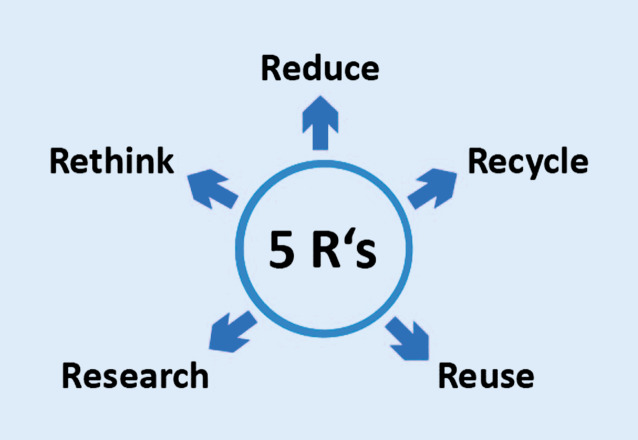

Die Chirurgie steht vor enormen Herausforderungen, für die diverse Konzepte entwickelt wurden (Tab. 1). Manche Vorschläge wie die Mitarbeiterschulungen bezüglich der richtigen Abfalltrennung können mit großer Wirkung einfach und schnell umgesetzt werden, während sich andere wie die Installation von Solarzellen auf Dächern, finanziell und strukturell aufwendiger gestalten. Organisationen wie die Health Care Without Harm, Greening the Operating Room, Practice Greenhealth oder Operating Green liefern bereits dezidierte Vorschläge. Generell kann man sich an 5 Rs orientieren (Abb. 4). Primär sollte beispielsweise Abfall reduziert werden („reduce“). Wenn dies nicht möglich ist, sollten Produkte recycelt („recycle“) oder wiederverwertet werden („reuse“). Weitere Forschung („research“) ist ebenso eine tragende Säule, um zukünftig ökologisch freundlichere Prozesse wie die Plasmasterilisation zu implementieren. Prozessoptimierung und das Überdenken („rethink“) von Abläufen (s. Operationsmethoden) tragen weiter dazu bei. Die 5 Rs sollten immer als Grundgerüst genutzt werden und können im Operationssaal nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn eine interdisziplinäre Zusammenarbeit stattfindet. Das Bewusstsein für ökologisches Arbeiten sollte früh durch Lehrveranstaltungen in Ausbildung und Studium geschaffen werden [7]. Die Chirurgie sollte die Umwelt weniger belasten, sich dieser anpassen und in betroffenen ärmeren Regionen, die bereits stark vom Klimawandel betroffen sind, Hilfe leisten. Wichtig ist ein globales Umdenken. Wir sollten Gesundheit wahren und dazu gehört auch, ans Klima zu denken.

Tab. 1.

Beispiel möglicher ideeller prä-, post- sowie intraoperativer Einsparmaßnahmen in der Chirurgie

| Energie | Abfall | Wasser | Anästhetika | Operationsmethoden | |

|---|---|---|---|---|---|

| Präoperativ | Licht/Ventilation während unbesetzter Zeiten ausschalten | Richtige Mülltrennung | Wasserhahnsensoren | Indikation zur umweltfreundlicheren Anästhesieform | Richtige Indikationsstellung |

| Abfall recyceln | Recycling | Wassersparenden Armaturen und WCs | |||

| Telemedizinische Sprechstunde | Fortbildungen des Personals bez. der richtigen Abfalltrennung | Leitungskontrollen zur Leckvermeidung | |||

| Grüner Strom | Operationsmethode auch ökologisch auswählen | ||||

| Operativ | Wechsel auf LED-Lampen | Richtige Mülltrennung (infektiös/Plastik/Papier/Glas/Spitz) | Alkoholische Händedesinfektion | Unnötige Medikamente nicht aufziehen | Prozessoptimierung |

| Lichtstärke reduzieren | Recycling | Regional vor i.v. vor inhalativer Anästhesie | Bei gleichwertigen Prozedere klimafreundlichste Methode wählen | ||

| Operationszeiten so kurz wie möglich | Wiederverwertbare Instrumente/Tücher/Plastikgriffe | Weniger für die Umwelt potente inhalative Narkotika | |||

| Operateurangepasste Siebe | Auffangsystem für Narkotika | ||||

| CO2-Bilanz und Kosten eines Produktes anzeigen (für richtiges Personalverhalten) | Regelhafte Medikamentenentsorgung | ||||

| Unmittelbare Entsorgung flüssigen Abfalls | |||||

| Postoperativ | Licht/Ventilation/Elektrogeräte während unbesetzter Zeiten ausschalten | Richtige Mülltrennung | Plasmasterilisation statt Autoklavieren | Recycling von Narkotika | Durch ideale Operationsmethode Liegedauer minimieren |

| Telemedizinische Sprechstunde | Wiederverwerten von Items | Aufbereitung von Regenwasser und „Grauwasser“ | Stetige Prozessanalyse | ||

| Nicht verwendete Instrumente spenden | |||||

| Recycling (z. B. blauer steriler Tücher, Plastik, Papier, Batterien) | |||||

| Aufbereitung von Abfall vor Verbrennung |

Abb. 4.

Die 5 Rs als allgemeine Richtlinie für nachhaltigeres Handeln (eigene Darstellung). Primär sollte Abfall reduziert werden („reduce“). Wenn dies nicht möglich ist, sollten Produkte recycelt („recycle“) oder wiederverwertet werden („reuse“). Weitere Forschung („research“) ist ebenso eine tragende Säule, um zukünftig ökologisch freundlichere Prozesse zu implementieren. Prozessoptimierung und das Überdenken („rethink“) von Abläufen tragen weiter dazu bei

Fazit für die Praxis

Die chirurgischen Disziplinen können einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Die Chirurgie braucht mehr nachhaltige Konzepte unter Beachtung der Patientensicherheit und des Hygienestandards.

Die 5 Rs sollten immer als nachhaltige Leitstruktur in der Chirurgie dienen: „reduce“, „recycle“, „reuse“, „research“ und „rethink“.

Ökologisches Denken und Arbeiten sollte als feste Säule in Ausbildung und Studium etabliert werden.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

S. Novosel, C. Prangenberg, D.C. Wirtz, C. Burger, K. Welle und K. Kabir geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesen Beitrag wurden von den Autoren keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Footnotes

QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Literatur

- 1.Brown LH, Buettner PG, Canyon DV (2012) The energy burden and environmental impact of health services. Am J Public Health 102(12):e76–e82 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 2.Karliner J, Slotterback S, Boyd R, Ashby B, Steele K (2019) Health care’s climate footprint: how the health sector contributes to the global climate crisis and opportunities for action, care without harm, arup, health care without harm climate-smart health care series (Green Paper Number One) [Google Scholar]

- 3.Thiel CL, Eckelman M, Guido R, Huddleston M, Landis AE, Sherman J et al (2015) Environmental impacts of surgical procedures: life cycle assessment of hysterectomy in the United States. Environ Sci Technol 49(3):1779–1786 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 4.Royal Australasian College Of Surgeons (2018) Environmental impact of surgical practice (Position Paper) [Google Scholar]

- 5.Morris DS, Wright T, Somner JEA, Connor A (2013) The carbon footprint of cataract surgery. Eye (Lond) 27:495–501 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 6.Kagoma YK, Stall N, Rubinstein E, Naudie D (2012) People, planet and profits: the case for greening operating rooms. CMAJ 184(17):1905–1911 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.Wyssusek KH, Keys MT, van Zundert AAJ (2018) Operating room greening initiatives—the old, the new, and the way forward: a narrative review. Waste Manag Res 37(1):3–19 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 8.Eckelman MJ, Sherman JD (2016) Environmental impacts of the U.S. Health care system and effects on public health. PLoS ONE 11(6):157014–157014 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 9.Sanabria A, Kowalski LP, Nixon IJ, Shaha A, De Bree R, Mäkitie AA et al (2020) Considerations for environmentally sustainable head and neck surgical oncology practice. Am J Otolaryngol 41(6):102719 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 10.Conrardy J, Hillanbrand M, Myers S, Nussbaum GF (2010) Reducing medical waste. AORN J 91(6):711–721 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 11.Davis NF, McGrath S, Quinlan M, Jack G, Lawrentschuk N, Bolton DM (2018) Carbon footprint in flexible ureteroscopy: a comparative study on the environmental impact of reusable and single-use ureteroscopes. J Endourol 32(3):214–217 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 12.McGain F, McAlister S, McGavin A, Story D (2012) A life cycle assessment of reusable and single-use central venous catheter insertion kits. Anesth Analg 114(5):1073–1080 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 13.Southorn T, Norrish AR, Gardner K, Baxandall R (2013) Reducing the carbon footprint of the operating theatre: a multicentre quality improvement report. J Perioper Pract 23(6):144–146 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 14.de Sa D, Stephens K, Kuang M, Simunovic N, Karlsson J, Ayeni OR (2016) The direct environmental impact of hip arthroscopy for femoroacetabular impingement: a surgical waste audit of five cases. J Hip Preserv Surg 3(2):132–137. 10.1093/jhps/hnv085 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 15.Stall N, Kagoma Y, Bondy J, Naudie D (2013) Surgical waste audit of 5 total knee arthroplasties. Can J Surg 56(2):97–102 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 16.Ross D (2017) Should cities own and operate recycling programmes? Waste Manag Res 35:901–903 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 17.McGain F, Jarosz KM, Nguyen MN, Bates S, O’Shea CJ (2015) Auditing operating room recycling: a management case report. A A Case Rep 5(3):47–50 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 18.Mathias JM (2004) Safe options for suction canister waste. OR Manager 20:16–18 [PubMed] [Google Scholar]

- 19.Van Demark RE, Smith VJS, Fiegen A (2018) Lean and green hand surgery. J Hand Surg Am 43(2):179–181 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 20.Penn E, Yasso SF, Wei JL (2012) Reducing disposable equipment waste for tonsillectomy and adenotonsillectomy cases. Otolaryngol Head Neck Surg 147(4):615–618 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 21.VDI-Richtlinie 3807 Blatt 2 (2012) Verbrauchskennwerte für Gebäude – Verbrauchskennwerte für Heizenergie, Strom und Wasser. Beuth, [Google Scholar]

- 22.Schröder T (2019) Plasmasterilisation ist für Produkte aus Kunststoff interessant [Google Scholar]

- 23.Wormer BA, Augenstein VA, Carpenter CL, Burton PV, Yokeley WT, Prabhu AS et al (2013) The green operating room: simple changes to reduce cost and our carbon footprint. Am Surg 79(7):666–671 [PubMed] [Google Scholar]

- 24.McGain F, Story D, Kayak E, Kashima Y, McAlister S (2012) Workplace sustainability. Anesth Analg 114(5):1134–1139 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 25.Thiel CL, Woods NC, Bilec MM (2018) Strategies to reduce greenhouse gas emissions from laparoscopic surgery. Am J Public Health 108(S2):158–164 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 26.Power NE, Silberstein JL, Ghoneim TP, Guillonneau B, Touijer KA (2012) Environmental impact of minimally invasive surgery in the United States: an estimate of the carbon dioxide footprint. J Endourol 26(12):1639–1644 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 27.Woods DL, McAndrew T, Nevadunsky N, Hou JY, Goldberg G, Yi-Shin Kuo D et al (2015) Carbon footprint of robotically-assisted laparoscopy, laparoscopy and laparotomy: a comparison. Int J Med Robotics Comput Assist Surg 11(4):406–412 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 28.Gatenby PAC (2011) Modelling the carbon footprint of reflux control. Int J Surg 9(1):72–74 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 29.Miah S, Dunford C, Edison M, Eldred-Evans D, Gan C, Shah TT et al (2019) A prospective clinical, cost and environmental analysis of a clinician-led virtual urology clinic. Ann R Coll Surg Engl 101(1):30–34 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 30.Khanna S, Hazarika A, Kalita U (2021) Environmental safety in minimal access surgery and its bio-economics. J Min Access Surg 17(3):294–298. 10.4103/jmas.JMAS_130_20 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 31.Morris DS, Wright T, Somner JE, Connor A (2013) The carbon footprint of cataract surgery. Eye (Lond) 27(4):495-501. 10.1038/eye.2013.9. Epub 2013 Feb 22. PMID: 23429413; PMCID: PMC3626018 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]