Kaffeerösterin mit Kaffeeallergie.

Allergische Reaktionen auf Kaffee sind eher selten, bislang wurde auch noch kein Allergen identifiziert. Ein Fall aus Japan zeigt, dass aber sogar eine durch luftübertragenes Kaffeepulver ausgelöste Kontaktdermatitis möglich ist.

Eine 20-Jährige ohne allergische Vorerkrankungen arbeitete seit zwei Monaten in einer Kaffeerösterei, wo sie grüne Kaffeebohnen röstete und diese dann zu Kaffeepulver zermahlte. Aufgrund von Hautrötungen an Gesicht, Hals, Nacken, Händen und Unterarmen suchte sie eine Klinik auf - von Arbeitskleidung bedeckte Körperpartien waren nicht betroffen. Nach Behandlung mit auf die Haut aufgetragenen Kortikosteroiden bildeten sich die Hauterscheinungen zurück.

Die Verdachtsdiagnose Kaffeebohnenallergie lag auf der Hand und bestätigte sich im Patchtest: Die Patientin reagierte sowohl auf grüne Kaffeebohnen als auch auf gerösteten, gemahlenen Kaffee positiv.

Auch wenn eine durch Kaffee ausgelöste Kontaktdermitis sehr selten ist, könne diese aufgrund der weltweiten Verbreitung des Genussmittels grundsätzlich überall auftreten, mahnen die japanischen Allergologen. Sebastian Lux

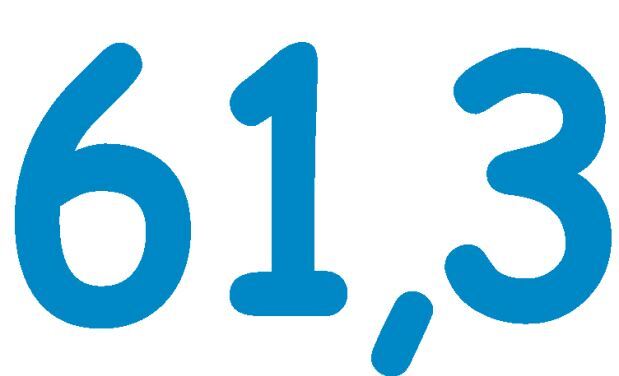

je 1.000 Personenjahre beträgt in Deutschland die Akne-Prävalenz - also dem Anteil an Menschen, die aktuell unter der Hautkrankheit leiden. Damit zählt die Bundesrepublik zu den 23 Ländern, die 2019 die Marke von 50 je 1.000 Personenjahre überschritten hat. International ist das Rang drei hinter Luxemburg (62,7) und Portugal (61,9). Wenigstens aber ist Deutschland eines von nur vier Ländern, in denen die altersstandardisierte Prävalenz seit 1990 nicht gestiegen ist. In den übrigen 200 untersuchten Ländern und Regionen liegt die Prävalenz von Acne vulgaris 2019 hingegen höher als 1990. Weltweit gab es 2019 117,4 Millionen Fälle von Akne, gegenüber 79,7 Millionen Fällen 1990. Wahrscheinlich werden jedoch viele Fälle von Akne gerade in ärmeren Ländern gar nicht diagnostiziert und behandelt, sodass die dort erfassten Zahlen vermutlich nicht das korrekte Bild widerspiegeln. Robert Bublak

Krebs: Geschlecht beeinflusst Überlebenschancen .

Das Geschlecht ist ein wichtiger Faktor, der die Mikroumgebung des Tumors und somit auch die Fähigkeit des Körpers, den Tumor zu kontrollieren, beeinflusst. In einer großen Studie zeigte sich, dass Frauen mit Krebs bessere Überlebenschancen und häufiger eine Überexpression von Immunfaktoren haben als Männer.

Über einen Zeitraum von 20 Jahren wurden über 13.000 Patienten mit geschlechtsunabhängigen Krebserkrankungen beobachtet. Für jeden Krebstyp wurden die Unterschiede der Überlebenszeiten weiblicher im Vergleich zu männlichen Patienten untersucht und anschließend statistisch ausgewertet.

Den Ergebnissen der Analyse zufolge haben weibliche Krebspatienten ein 27 % geringeres Sterberisiko als Männer mit Krebs. Ein besseres Gesamtüberleben für Frauen war bei Kopf- und Halstumoren, Leukämie, Lungenkrebs, Lymphom, Melanom (schwarzer Hautkrebs), multiplem Myelom und hellem Hautkrebs zu beobachten.

Insgesamt 22 Gengruppen waren bei Frauen in Tumoren angereichert, darunter zum Beispiel die Gene für die Reaktion auf unterschiedliche Stimuli, die Lokalisation von Immunzellen, die Entwicklung des Immunsystems, die Immunantwort, zelluläre Prozesse und die Aktivierung der Immunantwort. Nur beim klarzelligen Nierenzellkarzinom wurde bei Männern eine stärkere Aktivierung von Immunprozessen beobachtet als bei Frauen. Dr. Judith Neumaier

Mit Fischhaut Wunden heilen?

Eine aus Fischhaut gewonnene Wundabdeckung fördert die Heilung chronischer Wunden. Die Auflagen aus Island werden jetzt in einer europäischen Studie unter deutscher Beteiligung evaluiert, teilt die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin (DGG) mit.

Die Auflage besteht aus der Matrix von Kabeljau-Haut, die als großporiges Gerüst Hautstammzellen des Patienten hilft, in das Wundgebiet einzuwandern und sich dort zu vermehren und zu verankern, berichtet der Gefäßchirurg Dr. Holger Diener in der DGG-Mitteilung. Anders als Transplantate von Rind, Schwein oder menschlicher Nabelschnur könne die Kabeljau-Haut schonender verarbeitet werden. Zwischen Fisch und Mensch besteht kein Risiko der Übertragung von Krankheitserregern, so die DGG. Die Auflage ähnelt weißer Pappe und enthält hoch konzentriert entzündungshemmende und antibakterielle Omega-3-Fettsäuren, die vermutlich ebenfalls die Heilung fördern. Die Anwendung habe sich bei Patienten mit Diabetes oder mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit bewährt. Wolfgang Geissel

Lichtschutzfaktor irrelevant für Spinaliome.

Im kühlen und regnerischen Norwegen dürften Hauttumoren ein marginales Problem sein, und eine Sonnencreme wird eher selten benötigt. Allerdings lassen die Norweger im Urlaub ihre blasse Haut auch gerne mal in der südlichen Sonne grillen, und dort werden sie eher einen hohen Lichtschutzfaktor benötigen, um Sonnenbrände zu vermeiden. All solche Faktoren haben Epidemiologen von der Universität in Oslo in einer Analyse versucht zu berücksichtigen. Letztlich wollten sie dabei herausfinden, ob es bei der Prävention von Spinaliomen (Plattenepithelkarzinome) der Haut einen Unterschied macht, eine Sonnencreme mit einem hohen oder niedrigen Lichtschutzfaktor zu verwenden.

Doch selbst wenn sie das Sonnenbaden der Norwegerinnen in südlichen Ländern berücksichtigten, fanden sie keine Differenzen: Ein niedriger Lichtschutzfaktor scheint ihren Daten zufolge ebenso gut vor einem Spinaliom zu schützen wie ein hoher. Tendenziell ging ein hoher Lichtschutzfaktor aber mit einer etwas höheren Krebsinzidenz einher, was auf einen "Indikationsbias" deutet: Wer stärker exponiert und gefährdet ist, verwendet einen höheren Schutzfaktor. Entsprechend war es auch nicht überraschend, dass Frauen ganz ohne Sonnencreme am seltensten Spinaliome entwickelten: Sie waren offenbar am wenigsten exponiert oder gefährdet und benötigten daher auch keinen Schutz.

Die Studie zeigt wieder einmal, wie schwierig es ist, solche Fragen epidemiologisch zu beantworten. Da Interventionsstudien zu dem Thema kaum machbar sind, bleibt wohl als Erkenntnis nichts anderes übrig, als den vielbeschworenen gesunden Menschenverstand zu bemühen und sich situationsbezogen mit einem geeigneten Lichtschutzfaktor einzucremen. Thomas Müller

Thromboserisiko bei Psoriasis erhöht.

Das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse wie Herzinfarkt oder Schlaganfall ist bei Patienten mit Psoriasis um bis zu 50 % höher als bei Menschen ohne die entzündliche Hauterkrankung. Als Ursache werden systemische Entzündungsprozesse und das vermehrte Auftreten klassischer Risikofaktoren wie Adipositas und Hyperlipidämie vermutet. Es ist daher keine Überraschung, dass Psoriasispatienten auch häufiger eine periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK) entwickeln - untersucht in vier Studien mit fast 400.000 Teilnehmern war ihr Risiko statistisch bedeutsam erhöht, und zwar um 27 % gegenüber Hautgesunden. Die Gefäßgefährdung beschränkt sich aber nicht auf das arterielle System, sondern es muss auch mit einer verstärkten Neigung zu venösen Thromboembolien (VTE) gerechnet werden. Eine Analyse von neun Kohortenstudien mit über zwölf Millionen Teilnehmern zufolge hatten Psoriasispatienten ein um 26 % erhöhtes Risiko.

Das Risiko von Psoriasispatienten für VTE und PAVK sollte daher immer beachtet werden. Das gelte verstärkt bei Psoriasis-Arthritis und insbesondere bei Symptomen wie unklarer Atemnot, Brustschmerzen oder schmerzhaften Beinödemen, raten die Studienautoren. Zur besseren Prävention müssten Risikofaktoren wie Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen oder Krampfadern identifiziert und behandelt werden.

Dr. Beate Schumacher

Potenzielle Allergene einführen zahlt sich aus.

Jegliche Nahrungsmittelallergien sollten adäquat diagnostiziert oder ausgeschlossen werden, um Angst vor Reaktionen und unnötige Auslassungsdiäten zu vermeiden. Kinderärzte aus Groningen/Niederlande empfehlen an ihrer Klinik den Eltern von Kindern mit Verdacht auf eine Nahrungsmittelallergie, standardisiert bestimmte Lebensmittel in den Speiseplan aufzunehmen. Manche Eltern verzichten auf die Empfehlungen der Ärzte, andere weichen im Laufe der Zeit von dem Plan ab und führen die Speisen doch nicht ein. Die Ärzte nahmen das zum Anlass für eine Untersuchung, welche Auswirkungen welches Verhalten auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität der Betroffenen hat.

Zu Beginn wurde die Lebensqualität mittels zweier standardisierter Fragebögen erfasst. Drei Monate nach der Beratung wurden die Teilnehmer telefonisch befragt, ob sie die Anweisungen befolgt hatten und falls nein, warum nicht.

Tatsächlich befolgten 64 von 171 Eltern (37,4 %) nicht den Rat, bestimmte potenzielle Nahrungsmittelallergene einzuführen. Die häufigsten Gründe dafür waren irrelevantes Lebensmittel (50 %) und Angst der Eltern vor einer allergischen Reaktion (34 %). Betroffene Kinder schnitten bezüglich der gesundheitsbezogenen Lebensqualität wesentlich schlechter ab als solche, deren Eltern den Rat der Ärzte befolgten. Sebastian Lux

Impfreaktion: eiskalte Ursache.

Im Rahmen der Impfungen gegen SARS-CoV-2 konnte ein breites Spektrum von Impfreaktionen beobachtet werden, einschließlich vielfältiger lokaler Reaktionen an der Einstichstelle. Allerdings müssen lokale Reaktionen nicht unbedingt impfstoffbedingt sein, wie zwei Fallberichte aus Österreich zeigen.

Zwei Frauen wurden jeweils zwei Tage nach ihrer SARS-CoV-2-Impfung mit starker Hautrötung und Blasenbildung an der Injektionsstelle in der Ambulanz vorstellig. Bei einer der beiden Patientinnen kamen noch Juckreiz und eine zunehmende Schwellung hinzu. Die beiden Frauen waren nicht miteinander verwandt, zeigten keine systemischen Symptome und hatten unterschiedliche Impfstoffe erhalten (von AstraZeneca bzw. Moderna). Erst im ausführlichen Patientengespräch zeigte sich eine Gemeinsamkeit: Beide Frauen hatten nach der Impfung etwa eine halbe Stunde lang Eisbeutel direkt auf die Haut gelegt, um Schmerzen an der Injektionsstelle zu vermeiden. Dies führte in beiden Fällen zu Erfrierungen zweiten Grades, die nach entsprechender Behandlung vollständig abheilten. Jenny Gisy

Ziegenmilchallergie durch Pflegeprodukte .

In kosmetischen Produkten wie Seifen wird häufig Milch der unterschiedlichsten Tierarten hinzugefügt. Sie gelten dann als besonders "natürlich". Beliebt ist dabei auch Ziegenmilch. Australische Ärzte bemerkten, dass immer wieder Patienten zu ihnen in die Klinik kamen, die nach dem Verzehr von Produkten aus Ziegenmilch mit einer anaphylaktischen Reaktion und Urtikaria reagierten. Sieben Patienten nahmen sie deshalb genauer unter die Lupe.

Die Frauen und Männer zwischen 25 und 61 Jahren hatten bis auf eine Person zuvor an allergischen Erkrankungen wie Heuschnupfen, Neurodermitis oder Asthma gelitten. Alle sieben Probanden hatten vor den schweren Reaktionen teilweise über mehrere Jahre Seife verwendet, die Ziegenmilch enthielt, um damit unter anderem ihre entzündlichen Hauterkrankungen zu behandeln. Nach dem Verzehr von Ziegenkäse beziehungsweise von Eis aus Ziegenmilch war es zu anaphylaktischen Reaktionen vom Schweregrad 2 und 3 gekommen.

Alle sieben untersuchten Frauen und Männer zeigten eine positive Reaktion im Hautpricktest auf Ziegenmilchextrakt und Schafmilchjoghurt. Drei Patienten reagierten nur auf Ziegen- und Schafsmilch und vier auf mindestens ein anderes Milchprodukt aus Büffelmozzarella, Kuh- oder Kamelmilch. Die spezifischen IgE-Bestimmungen spiegelten die Ergebnisse des Hautpricktests wider: Alle Patientinnen und Patienten waren IgE-positiv in Hinsicht auf Ziegen- und Schafsmilch.

Die Versuche zeigen demnach eine Kreuzreaktivität der Patienten-IgE-Antikörper mit Ziegenmilch und Hautpflegeprodukten aus Ziegenmilch, was auf einen kausalen Zusammenhang schließen lässt, schreiben die Studienautoren.

Dr. Nicola Zink