Agile Steuerungsmethoden kommen vermehrt zur Anwendung. Sie kollidieren jedoch zunehmend mit der finanziellen Unternehmenssteuerung, die hartnäckig an der jährlichen Budgetierung festhält. Ein alternativer Ansatz bietet eine praxiserprobte Lösung. Ein relatives Zielsystem erlaubt flexible Steuerung und macht starre Planungsmuster überflüssig.

Angetrieben von Makrotrends wie Digitalisierung, wird das heutige Unternehmensumfeld zunehmend dynamischer und komplexer. In diesem VUCA-Umfeld wird die Fähigkeit eines Unternehmens, sich schnell an veränderte Situationen anzupassen, zum zentralen strategischen Wettbewerbsfaktor. Unternehmen reagieren darauf, indem sie mehr und mehr agile Steuerungsmethoden mit schnelleren Lern- und Anpassungszyklen zur Anwendung bringen. Die Methodenbeispiele reichen von Lean-Ansätzen in der Prozessoptimierung über agile Projektsteuerung, agile funktionsübergreifende Teams (Squads) bis hin zu Objectives & Key Results (OKRs), das heißt zur Ablösung der traditionellen jährlichen Mitarbeiter-Zielvereinbarungen. Im Bereich der finanziellen Führung halten sich jedoch hartnäckig detaillierte jährliche Budgetierungs- und Planungsroutinen, obwohl sie hinsichtlich Denkweise und Führungsprinzipien in krassem Gegensatz zu den agilen Methoden stehen. Zudem sind Budgets - nicht erst seit der Covid-19-Pandemie - meist nach Erstellung schon wieder obsolet und können kein relevanter Leistungsmaßstab mehr sein. Statt immer noch viel Zeit und Energie in einen mehr als 100 Jahre alten Steuerungsansatz zu investieren, sollten Unternehmen ihren Blick auf Alternativen zu traditionellen Jahresbudgets und Plänen richten.

Ein neuer Ansatz soll Mut zum Systemwechsel machen. Der Kern des Ansatzes ist intuitiv über viele Jahre in der Praxis eines Industrie-Unternehmens entwickelt und an der Universität St. Gallen mit Erkenntnissen aus der Management-Control-Forschung sowie der Verhaltensforschung abgeglichen worden (vergleiche Wirnsperger/Möller 2021). Es steht somit ein alternatives finanzielles Steuerungsmodell bereit, das finanzielle Steuerung und agile Managementmethoden nahtlos verbinden kann und gleichzeitig die strategische Führung einer Organisation verbessert.

Was den Systemwechsel behindert

Die traditionellen Praktiken der finanziellen Führungen wie Budgets und jährliche Planungsprozesse sowie die dahinterliegenden Denkweisen haben sich tief in die Gewohnheiten und das Unterbewusstsein der handelnden Personen eingeprägt. Sie wurden über Dekaden antrainiert. Zu erkennen, dass gewohnte Steuerungspraktiken aufgrund von Veränderungen im Umfeld nicht mehr effektiv sind, ist schwierig. Veränderungen hat es nämlich schon immer gegeben. Auch wenn sie unbestritten immer schneller aufeinanderfolgen, sie passieren in der Regel nicht abrupt, sondern kontinuierlich, und daher sind systematische Dysfunktionalitäten nur schwer zu erkennen. Ein Budgetierungsprozess vermittelt der Unternehmensführung immer noch ein Gefühl der Sicherheit, auch wenn es aufgrund der zunehmenden Dynamik nur eine Scheinsicherheit ist. Symptome von Steuerungsversagen können vielseitig sein, wie zum Beispiel ungenügende Innovation, fehlendes Wachstum, wenig unternehmerisches Verhalten oder chronisch suboptimales Mitarbeiter-Engagement. Sie als solche zu erkennen und auf ein nicht mehr passendes Steuerungssystem zurückzuführen, ist schwierig. Es gelingt meist nur erfahrenen und sehr ganzheitlich denkenden Führungspersönlichkeiten.

Das Beyond-Budgeting-Modell (vergleiche Hope/Fraser 2003) hat vor mehr als 20 Jahren einen Systemwechsel in der finanziellen Unternehmenssteuerung skizziert. Beyond Budgeting beschreibt entlang von zwölf Steuerungs- und Führungsprinzipien ein Managementmodell, das einem "Sense-and-Respond"-Steuerungsmuster folgt und ohne finanzielle Zielsetzung und damit ohne traditionelle Budgets auskommen soll. Leistungsmessung geschieht nicht über einen Ziel-Ist-Vergleich, sondern nur "im Nachhinein" über externes und internes Benchmarking. Der Grundgedanke entspricht einem agilen Denkmuster. Die Systemumstellung soll dysfunktionales Verhalten wie "Sandbagging" oder ähnlich gelagertes Taktieren, das durch den (unzeitgemäßen) Einsatz eines "Command-and-Control"-Steuerungsmusters entsteht, eliminieren.

Im aktuellen VUCA-Umfeld ist die Steuerung mit jährlichen Budgets und Plänen nicht mehr effektiv.

Das Beyond-Budgeting-Modell hat den richtigen Nerv getroffen und für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Es hat sich aber in der Breite nicht durchgesetzt. Die Ableitung des Modells aus einem vergleichsweise recht einfachen Dienstleistungs-Geschäftsmodell (wie beim Frühanwender des Modells Svenska Handelsbanken) hat zu Generalisierungen verleitet, die der Realität in der Praxis nicht vollständig gerecht werden. Im Beyond-Budgeting-Modell wird nicht berücksichtigt, dass Steuerung mit der Strategie eines Unternehmens verbunden ist. In der Unternehmenssteuerung auf die Verbindung von finanziellen Zielen mit der Strategie zu verzichten, wie im Beyond-Budgeting-Modell vorgesehen, mag in einfachen Geschäftsmodellen und stabilen Zeiten funktionieren. Je komplexer ein Geschäftsmodell und je volatiler das Unternehmensumfeld, desto wichtiger wird jedoch die Orientierung an strategischen Zielen. Die Abschaffung der finanziellen Zielsetzung kann daher nicht die Lösung sein. Eine reine Verschlankung und Optimierung der traditionellen Budgetierung, wie häufig vorgeschlagen, führt nicht zur Ablösung der starren Muster gemäß "Command and Control" und folglich nicht zu einer agileren Ausrichtung der finanziellen Steuerung. Diese weniger radikalen Optimierungsansätze liefern daher auch keine nachhaltige Lösung für das grundsätzliche Problem. Es fehlt also nach wie vor an einer breit bekannten und akzeptierten Alternative.

Die Wissenschaft weist schon länger darauf hin, dass effektive Steuerungssysteme so gestaltet sein sollen, dass die Praktiken aufeinander "einzahlen", also ein durchgängiges, synergetisches System bilden (vergleiche Grabner/Moers 2013, S. 407 ff.). Mit zunehmender Verbreitung von neuen Steuerungsansätzen wird immer offensichtlicher, dass die Denkweisen und Führungsprinzipien von agilen Methoden denjenigen des traditionellen Planungs- und Budgetierungsansatzes diametral entgegenlaufen (vergleiche Laloux 2015). Stoßen zum Beispiel Vorstellungen bezüglich Selbstorganisation und Entscheidungsverantwortung in Teams auf ohne Mitbestimmungsmöglichkeit getroffene Top-down-Vorgaben aus dem Budgetierungsprozess, nehmen Mitarbeiter dies in der Regel als ein zweideutiges Signal wahr. Bemühungen zur Steigerung der Agilität werden dann im schlimmsten Fall sogar als Heuchelei empfunden - ein ungewolltes, gravierendes systematisches Führungsproblem.

Von der Einkreis- zur Zweikreis-Steuerung

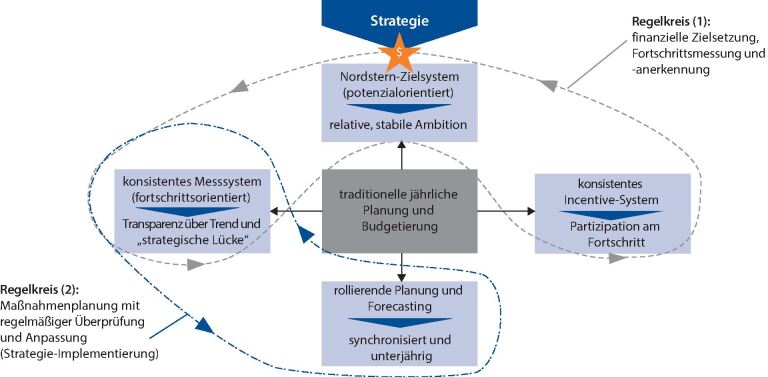

Der herkömmliche Planungs- und Budgetierungsansatz basiert auf der fundamentalen Idee, einer Gesamtorganisation in einem jährlichen Rhythmus einen durchgängigen Plan zu verpassen, in dem sowohl Inhalte (Maßnahmen) als auch finanzielle Ziele schlüssig aufeinander abgestimmt sind. Finanzielle Zielsetzung, Maßnahmenplanung (vorlaufende Steuerung) und Abweichungskontrolle (nachlaufende Steuerung) bilden in dem System einen einzigen eng gekoppelten Regelkreis. In einem VUCA-Umfeld ist es jedoch wesentlich zielführender, Maßnahmenplanungen häufiger als einmal jährlich zu überprüfen und anzupassen. Finanzielle Ziele ebenfalls noch häufiger zu setzen, ist in dem Umfeld aber wohl reine Sisyphusarbeit. Im alternativen Steuerungssystem werden finanzielle Zielsetzung und Abweichungskontrolle daher bewusst aus der engen Koppelung mit der Maßnahmenplanung gelöst. Um die Flexibilität zu erhöhen, wird mit zwei lose gekoppelten Regelkreisen gesteuert (vergleiche Abbildung 1).

Einige wenige finanzielle Ziele, sogenannte Nordsterne, werden dabei aus der Strategie abgeleitet. Die Nordstern-Ziele werden auf relative Art und Weise formuliert, das heißt, sie stellen keine absoluten Beträge, sondern nur Verhältniszahlen dar. Daher bleiben sie im volatilen Umfeld wesentlich länger als Leistungsmaßstab relevant. Die Zielhöhe (Ambition) orientiert sich am realistischen Potenzial einer Organisation beziehungsweise einer Organisationseinheit. Die Ziele gelten damit "bis auf Weiteres" und haben keinen Bezug mehr zu einer bestimmten Zeitperiode. Die Anpassung der Ziele geschieht ereignisorientiert, beispielsweise im Zuge einer Geschäftsmodell-Änderung, die das Potenzial nachhaltig verändert. In der Praxis ist das meist nur durch M&A-Transaktionen oder bei massiven Verwerfungen im Zuge von strukturellen Krisen, wie zum Beispiel der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 der Fall. Das Reporting-System wird angepasst und misst die Abweichungen zu Vergleichsperioden des Vorjahres oder rollierenden Trends. Die Analyse beinhaltet auch, wie sich die Ist-Ergebnisse relativ zu den Nordstern-Zielen entwickeln, womit die strategische Lücke aufgezeigt wird. Diese Fortschrittsmessung löst so die Budgetabweichung als finanziellen Leistungsmaßstab ab. Der Fortschritt bildet auch die Bemessungsgrundlage für allfällige variable Vergütungskomponenten (Boni). Zusammen bilden die Nordstern-Ziele, das angepasste Messsystem und das adaptierte Incentive-System den "Regelkreis (1)".

Widersprüchliche Steuerungsmuster führen zu systematischen Steuerungs- und Führungsfehlern.

Die Maßnahmenplanung wird von einer jährlichen Planung zu einer rollierenden Planung (RP) weiterentwickelt. Die RP wird mit einem Rolling Forecast (RF)-Prozess synchronisiert, der als reines finanzielles Prognose-Instrument sehr schlank gehalten werden kann. Zusammen bilden RP und RF den "Regelkreis (2)", einen dynamischen Prozess der Strategie-Implementierung, der unabhängig von der finanziellen Zielsetzung im "Regelkreis (1)" funktioniert.

Kommen zunehmend agile Steuerungsmethoden zur Anwendung, sollte die finanzielle Führungslogik angepasst werden.

Es entsteht ein flexibles Steuerungssystem, das einer Organisation durch die Nordstern-Ziele eine stabile Orientierung gibt. Gleichzeitig ermöglicht es, Maßnahmen und Ressourcenallokation in regelmäßigen unterjährigen Zyklen zu überprüfen und sie bei Bedarf schnell anzupassen. Dieses Konzept ist voll im Einklang zur agilen Denkweise und schafft damit optimale Voraussetzungen für den Einsatz agiler Methoden wie zum Beispiel OKRs. Sämtliche Funktionen der traditionellen Budgetierung wie Zielsetzung, Planung, Prognose oder Koordination werden abgedeckt. Der traditionelle jährliche Budgetierungs- und Planungsprozess ebenso wie eine Mittelfristplanung werden von diesem Zweikreis-Steuerungssystem gänzlich abgelöst und können entfallen.

Das Nordstern-Zielsystem als Türöffner

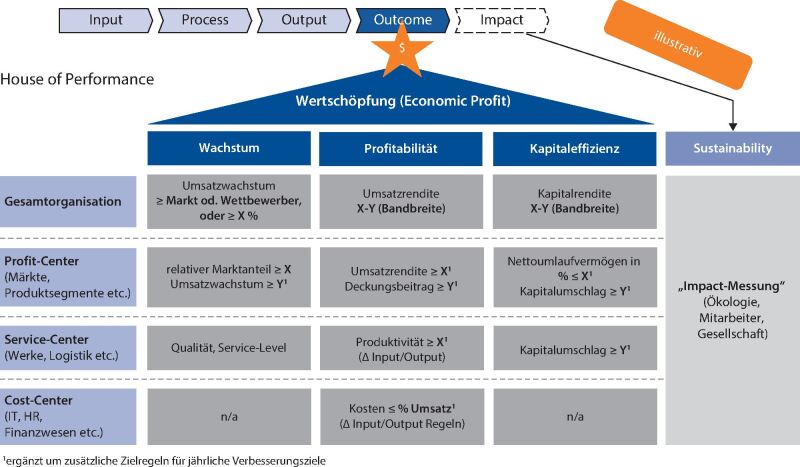

Das Nordstern-Zielsystem ist keine klassische Zielsetzung mit absoluten Beträgen als Planzahlen, sondern ein Gesamtkonzept. Es besteht aus einer "Outcome-KPI-Struktur" und darauf aufbauenden Regeln zur Ableitung von jährlichen Verbesserungszielen. Zusammen ergeben die zwei Komponenten ein sich selbst-adjustierendes Zielsetzungssystem, welches auf das jeweilige Geschäftsmodell eines Unternehmens "maßgeschneidert" wird. Die Struktur für die Ziele wird in einem sognannten "House of Performance" (HoP) vorgegeben (vergleiche Abbildung 2).

Es bildet alle drei Dimensionen der finanziellen Wertschöpfung ab: Wachstum, Profitabilität und Kapitaleffizienz. Entlang dieser Dimensionen werden die wichtigsten Outcome-KPIs für das Gesamtunternehmen und die wichtigsten Steuerungseinheiten des Unternehmens (Profit-, Service- oder Cost-Center) definiert. Im Hinblick auf Wachstum werden, wo immer möglich, externe Benchmark-KPIs verwendet, zum Beispiel Wachstum relativ zum Markt oder Wettbewerb. Wie in Abbildung 2 illustriert, handelt es sich bei den Outcome-KPIs um Messgrößen zur Steuerung des finanziellen Endergebnisses. Parameter zur Steuerung der vorgelagerten Werttreiberstufen (Input, Process und Output) werden im "Regelkreis (2)" integriert (siehe oberer Kasten in Abbildung 1). In das House of Performance lassen sich auch sehr gut Nachhaltigkeits-KPIs einbinden. Sie bilden dann die Dimension "Impact" ab, eine immer wichtiger werdende Dimension in der Unternehmenssteuerung, die mittel-/langfristig mit den gewünschten finanziellen Ergebnissen in Einklang gebracht werden muss. Das House of Performance gibt somit die wesentliche Struktur für die relativen Nordstern-Ziele vor.

Die Zielhöhe soll ein nach aktuellen Erfahrungen ausschöpfbares Potenzial der Organisation abbilden. Sie lässt sich aus der Strategie ableiten. Exakte Genauigkeit ist nicht notwendig, da dies in einem volatilen Umfeld kein realistischer Anspruch ist. "Better roughly right than precisely wrong" gilt hier als Devise. Das genügt vollkommen, um der Organisation die notwendige Orientierung für die Steuerung im volatilen, unsicheren Umfeld zu geben. Viel wichtiger als die Präzision in den Zahlen sind die dahinterliegende Logik und Konsistenz der jeweiligen Ziele. Die Formulierung von Outcome-KPI-Zielen entlang der drei (bei Einbeziehung der Impact-Dimension vier) Werttreiberdimensionen zwingt zur Reflexion der Grundmechanik des jeweiligen Geschäftsmodells. Man muss sich bewusst überlegen, wie bei einer erfolgreichen Umsetzung der Strategie die angestrebte finanzielle Wertschöpfung entstehen soll. Wo liegt der optimale Trade-off zwischen Wachstums-, Profitabilitäts- und Kapitaleffizienzzielen? Größere oder komplexere Organisationen können zur Ableitung der Zielambition auf die Ergebnisse aus strategischen Planungsprozessen zurückgreifen oder einen strategischen Planungsprozess als Einstieg in das neue System nutzen.

Die finanzielle Zielsetzung von der Maßnahmenplanung zu trennen, macht die Steuerung in einem volatilen Umfeld flexibler und effektiver.

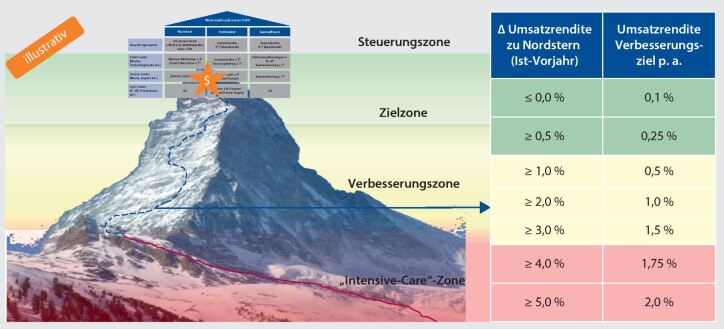

Das aktuelle Ergebnis ist in der Regel noch einiges vom Nordstern, also dem Potenzial, entfernt. Die Distanz wird als strategische Lücke über das Messsystem von nun an regelmäßig verfolgt. Reduziert sich die Lücke, ist man auf dem richtigen Weg. Wird die Lücke größer, braucht es Reflexion und möglicherweise ein Umsteuern. Bei größeren oder komplexeren Organisationen beziehungsweise bei erheblichen strategischen Lücken genügen die Nordstern-Ziele alleine oft noch nicht für eine zielgerichtete Steuerung. Es stellt sich die Frage, wie schnell die strategische Lücke geschlossen werden soll. Hier kommt eine Regellogik für die Ableitung von jährlichen Verbesserungszielen zum Einsatz. Diese funktioniert in ihrer Grundlogik sehr einfach: Je weiter weg man sich vom Nordstern befindet, desto größer müssen die Anstrengungen, ausgedrückt in jährlichen Verbesserungsschritten, sein und umgekehrt (vergleiche Abbildung 3).

Die Formulierung relativer Nordstern-Ziele und von Zielregeln machen es möglich, sich auch vom Denken in längerfristigen Planjahren zu lösen. Es gilt, den Nordstern zu erreichen und die Regeln geben die Schritte vor. Wenn man am Ziel ist heißt es, das Niveau zu halten. Dieses Zielsystem gibt stabile Orientierung, auch im volatilen Umfeld. Bei größeren Organisationen kann die Steuerung der Einheiten zusätzlich mit differenzierten Governance-Regeln, die je nach Größe der strategischen Lücke mehr oder weniger Selbststeuerung zulassen, ergänzt werden (siehe Steuerungszonen in Abbildung 3). Dadurch erhöht sich die Leistungstransparenz weiter, und die Energie für die Unterstützung von Organisationseinheiten kann besser fokussiert werden.

Erkenntnisse aus der Praxis

Nach langjähriger Anwendung hat der neue Ansatz den Transfertest in sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen bei Konzernen, Mittelständern und KMUs erfolgreich bestanden. Der Mut zur Anpassung des Planungs- und Steuerungssystems hat sich in allen Fällen mehr als gelohnt. Der Ansatz hat sehr positive Auswirkungen auf das unternehmerische Verhalten von Management und Mitarbeitern. Er führt zu einem "Loslassen", ohne die Steuerung aus der Hand zu geben. Dysfunktionales, taktisches Verhalten wird effektiv aus der Steuerung verbannt. Der Ansatz ist hoch transparent und funktioniert in der Tat als Katalysator für agilitätsfördernde Praktiken. Es wird wesentlich weniger Zeit für die Definition von finanziellen Zielen verwendet - Zeit, die für die Diskussion des Wegs zum Ziel zur Verfügung steht.

Die Umstellung ist erst ratsam, wenn die Finanzorganisation ihre Hausaufgaben gemacht hat. Hierzu zählen einheitliche Datenlage, hinreichend saubere Prozesse und gute Transaktions- und Messsysteme sowie ein funktionierendes internes Kontrollsystem. Die Umstellung wird dann zum Befreiungsschlag von nicht wertschöpfenden Tätigkeiten und bietet dem Controller eine große Chance, sich wesentlich besser in einer Business-Partner-Rolle in Szene zu setzen.

Die Implementierung ist technisch nicht anspruchsvoll und kann sehr gut evolutionär gestaltet werden. Sie bedingt aber ein Umdenken und eine gute Erklärung der Zusammenhänge, um den obersten Führungsgremien die zu Beginn oft vorherrschende, jedoch vollkommen unberechtigte Angst vor Kontrollverlust zu nehmen. Dies gelingt erfahrungsgemäß sehr gut, indem aufzeigt wird, wie der Ansatz auf das jeweilige Geschäftsmodell angepasst und die entsprechende Strategie-Implementierung verbessert werden kann. Es handelt sich um eine Initiative mit strategischer Bedeutung, die das Top-Management entsprechend unterstützen und begleiten sollte.

Literatur

Grabner, L./Moers, F. (2013): Management control as a system or a package? Conceptual and empirical issues, in: Accounting, Organization and Society, 38 (6), S. 407-419.

Hope, J./Fraser, R. (2003): Beyond Budgeting: How Managers Can Break Free from the Annual Performance Trap, Harvard Business School Press, Boston.

Laloux, F. (2015): Reinventing Organizations: Ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit, München.

Wirnsperger, F./Möller, K. (2021): The Guided Self-Control Management Modell, in: Strategic Finance, 103 (4), S. 36-43.

Zusammenfassung.

Das starre Steuerungsmuster "Command and Control" der traditionellen Planung und Budgetierung steht im Widerspruch zu den zunehmend Verbreitung findenden agilen Steuerungsmethoden.

Eine Steuerung anhand weniger relativer Nordstern-Ziele in Verbindung mit einer rollierenden Planung kann sowohl die traditionelle jährliche Budgetierung als auch eine Mittelfristplanung ablösen.

Der neue Ansatz lässt sich gut auf unterschiedliche Geschäftsmodelle übertragen, braucht aber ein Umdenken in der finanziellen Führungslogik sowie gewisse Grundvoraussetzungen in der Finanzorganisation.

Ergänzende Studientipps.

Hamel, G. (2009): Moon Shorts for Management, in: Harvard Business Review, 87 (2), S. 91-98.

ICV-Facharbeitskreis Moderne Budgetierung (2009): Moderne Budgetierung - einfach, flexibel, integriert, White Paper, (letzter Abruf: 06.04.2022).

Möller, K./Wirnsperger, F./Gackstatter, T. (2015): Performance Management - Konzept, Erfahrungen und Ausgestaltung einer neuen Disziplin, in: Controlling, 27 (2), S. 74-78.

Schäffer, U. (2021): Leadership ist gefragt!, in: Controlling & Management Review, 65 (1), S. 40-45.

Wirnsperger, F./Möller, K. (2016): Transformation der Finanzfunktion bei Hilti, in: CFO aktuell, 10 (6), S. 135-139.

Dr. Franz Wirnsperger

war CFO der Hilti-Gruppe und ist heute selbständiger Unternehmer. Er initiierte 2013 das Hilti LAB für Integriertes Performance Management der Universität St. Gallen und betreut seither dessen Forschungsaktivitäten in der Praxis.

E-Mail: f.wirnsperger@newpm.li