Abstract

Einleitung

Die Impfbereitschaft bezüglich COVID-19-Impfungen wurde bisher vorrangig durch Survey-Studien analysiert, während es an Studien mangelt, die die Analyse dahinterliegender Begründungsmuster sowie tiefergehende Kontextualisierungen individueller Antworten ermöglichen. Letztere sind jedoch wichtig, um Impfeinstellungen besser zu verstehen. Ziel dieser qualitativen Studie ist es, Impfeinstellungen und die dahinterliegenden Argumentationen und Kontextualisierungen am Beispiel derjenigen Gruppe sichtbar zu machen, die im Kontext der Pandemie als besonders vulnerabel gilt: ältere Menschen.

Methode

Die Datengrundlage umfasst Diskussionsbeiträge eines asynchronen Online-Diskussions-Threads der Plattform „Seniorenportal“, auf der sich 49 ältere Menschen in 264 Beiträgen zu ihrer Impfeinstellung im Speziellen und zu ihrem Erleben der Pandemiesituation im Allgemeinen austauschen. Die Analyse der Daten erfolgt unter Anwendung der qualitativen Methode Ganzheitliche Bewältigung von Komplexität (GABEK®).

Ergebnisse

Im Hinblick auf die Impfeinstellung lassen sich Impfbefürworter*innen (klar positive Position zur Impfung), Impfzögerliche (Impfung noch nicht/nur unter speziellen Bedingungen) sowie Impfskeptiker*innen (klare Position gegen aktuell zugelassene COVID-19-Impfstoffe, jedoch nicht zwangsläufig gegen das Impfen generell) ausmachen. Die Analyse von Begründungen zeigt, dass das Konzept des Vertrauens kaum explizit genannt wird. Fehlendes Vertrauen in bspw. das Pandemie-/Impfmanagement kommunizieren lediglich wenige Impfbefürworter*innen explizit. Darüber hinaus werden Begründungen insbesondere hinter der Ablehnung kollektiver Verantwortungsübernahme und verschiedene Arten der Interpretation pandemiebezogener Informationen sichtbar gemacht.

Diskussion

Die Ergebnisse indizieren, dass mit der Impfbereitschaft assoziierte Einstellungen und Überzeugungen wesentlich weniger klar vorliegen, als die Ergebnisse aktueller Survey-Studien vermuten lassen. Sowohl aktuelle Befragungsitems als auch vermeintlich impfbereitschaftserhöhende Maßnahmen wie bspw. die Förderung von Vertrauen, Aufklärung durch Informationsbereitstellung oder Appelle an die Übernahme kollektiver Verantwortung scheinen daher mitunter diskussionsbedürftig.

Schlussfolgerung

Qualitative Studien können die Ergebnisse von Survey-Studien zur Impfeinstellung sinnvoll ergänzen. Diese Studie weist darauf hin, dass Impfeinstellungen zum Teil Ausdruck biographisch verankerter Grundhaltungen sind und auch im Lichte des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft betrachtet werden sollten. In diesem Kontext liefert die Studie Ansatzpunkte zur Ergänzung aktueller Surveys, Hinweise darauf, dass die Impfbereitschaft möglicherweise schwieriger zu beeinflussen ist, als das aktuelle Wissen um die Impfeinstellungsbegründungen vermuten lässt, sowie Ansätze für weitere Forschung.

Schlüsselwörter: COVID-19-Impfung, Impfeinstellung, Online-Diskussions-Thread, Meinungsbildung, Qualitative Forschung, GABEK®

Abstract

Introduction

Vaccination attitudes regarding COVID-19 vaccination and patterns of justification have been analyzed primarily through survey studies, while there is a lack of studies that provide deeper contextualization of individual responses. However, the latter are equally important to understand vaccination attitudes holistically. Therefore, the aim of this qualitative study is to reveal not only vaccination attitudes but also the deeper reasoning behind them, using the example of the specific group that is considered particularly vulnerable in the context of the pandemic: older people.

Method

The data basis comprises discussion contributions of an asynchronous online discussion thread of the platform “Seniorenportal”, where in 264 contributions 49 elderly people exchanged their views on both their vaccination attitudes and their experience of the pandemic situation in general. The analysis of the data was carried out using the qualitative method Ganzheitliche Bewältigung von Komplexität (GABEK®).

Results

With regard to vaccination attitudes, it is possible to identify vaccination supporters (clear, positive attitude towards vaccination), vaccination procrastinators (vaccination not yet/only under special conditions) and vaccination skeptics (clear position against currently approved COVID-19 vaccines, but not necessarily against vaccination in general). The analysis of justifications reveals that the concept of trust can hardly be found explicitly. Only a few vaccination supporters explicitly communicate a lack of trust in, for example, pandemic/vaccination management. In addition, the reasons behind the rejection of collective responsibility and different ways of interpreting pandemic-related information are revealed.

Discussion

The results indicate that attitudes and beliefs associated with the willingness to get vaccinated are much less clear than the results of current survey studies would suggest. Both current survey items as well as measures that are supposed to increase the willingness to get vaccinated, such as the promotion of trust, education through information provision or appeals to the sense of collective responsibility sometimes appear to warrant discussion.

Conclusion

Qualitative studies can usefully complement the results of survey studies on vaccination attitudes. This study indicates that vaccination attitudes are also an expression of (biographically determined) basic attitudes and should also be considered in light of the relationship between the individual and society. In this context, the study provides starting points to complement current surveys, gives indications that the willingness to get vaccinated may be more difficult to influence than current knowledge of vaccination attitudes suggests, and offers suggestions for further research.

Keywords: COVID-19 vaccination, Attitude towards vaccination, Online discussion thread, Opinion formation, Qualitative research, GABEK®

Einleitung

Die Corona-Pandemie hält Deutschland und die Welt seit über anderthalb Jahren in Atem: Hohe Inzidenzwerte und drohende Überbelastungen im Gesundheitssystem machen massive Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens notwendig. Die Pandemie ist dynamisch, komplex und wird aufgrund der Menge für die Allgemeinheit verfügbarer, richtiger und falscher Informationen auch als „Infodemie“ bezeichnet [1]. Als Königsweg zur Kontrolle der Pandemie gilt das Impfen der Bevölkerung – ein Weg, welcher durch die schnelle Entwicklung und Zulassung innovativer Impfstoffe ermöglicht wurde [2], [3]. Selbst in einer nach-pandemischen, endemischen Phase sind Impfungen essenziell, um über den Gemeinschaftsschutz durch Immunisierung größere Ausbrüche zu verhindern und Einrichtungen des Gesundheitssystems vor Überlastung zu schützen [4]. Obwohl die Impfbereitschaft in Deutschland mit 91,6% unter Berücksichtigung der bereits einmal Geimpften auf einem hohen Niveau [5] scheint, liegen die ausgegebenen Impfquoten deutlich darunter [6], [7]. 1

Entscheidungen für oder gegen das Impfen sind besondere Entscheidungen, in denen Abwägungen von Wirkungen und potenziellen Nebenwirkungen und damit einhergehende kognitive Verzerrungen zum Tragen kommen können, die häufig gegen die Entscheidung für eine Impfung arbeiten [8], [9], [10]. Die epidemiologische Perspektive miteinbeziehend zeigt sich darüber hinaus ein Zusammenhang zwischen der Inzidenz einer Krankheit und dem Willen zur Impfung, der im Präventionsparadoxon Ausdruck findet [11]. Über das sogenannte „5C-Modell“, das häufig empirischen Erhebungen zugrunde liegt, werden psychische Faktoren postuliert, die mit einer Impfentscheidung assoziiert sind. Diese sind:

-

•

Confidence (Vertrauen in die Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen),

-

•

Complacency (individuelle Risikowahrnehmung; die wahrgenommenen Risiken von durch Impfungen vermeidbarer Krankheiten werden als gering und Impfungen nicht als notwendig angesehen),

-

•

Constraints (Barrieren; bestehen, wenn die physische Verfügbarkeit, Erschwinglichkeit, Verständlichkeit des Impfangebots die Inanspruchnahme beeinflussen),

-

•

Calculation (Ausmaß der/Engagement bei der Informationssuche) sowie

-

•

Collective Responsibility (kollektive Verantwortung; Bereitschaft, andere durch die eigene Impfung zu schützen) [12], [13].

Surveys zur Erfassung der Impfeinstellung werden in Deutschland regelmäßig im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) durchgeführt. Die Erhebung im Jahr 2018 zeigte, dass insbesondere die 5C-Modellkomponenten Confidence und Calculation mit herkömmlichen, von der ständigen Impfkomission (STIKO) empfohlenen, Impfungen assoziiert sind [14]. Ergebnisse des COVID-19 Snapshot Monitoring (COSMO), welches seit dem 03.03.2020 und damit bereits, seit erste Impfstoffe im Gespräch waren, Daten erhebt, indizieren, dass die Gründe für/gegen das Impfen gegen COVID-19 von denen für/gegen das Impfen mit herkömmlichen Impfstoffen abweichen: So zeigten sich Zusammenhänge zwischen Egoismus und der Impfeinstellung sowie weniger Vertrauen in die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe – diese werden jedoch für weniger überflüssig gehalten [15]. Weiterhin konnten Unsicherheiten sowohl bezüglich möglicher Nebenwirkungen der Impfstoffe als auch möglicher Auswirkungen einer COVID-19-Erkrankung beobachtet werden [16]. Die regelmäßige Erhebung der BZgA [17] (Erhebungszeitraum 15.07.–01.09.2020) erkennt die Angst vor Nebenwirkungen und Zweifel an der Schutzwirkung der Impfung sowie die Einschätzung der Schwere der COVID-19-Erkrankung als vorrangige Begründungen gegen eine Impfung. Das COVID-19-Impfquoten-Monitoring (COVIMO; Beginn mit dem Impfstart in Deutschland) zeigt, dass je stärker Personen der Schutzwirkung und Sicherheit der Impfung vertrauen, je größer sie das Risiko, an COVID-19 zu erkranken wahrnehmen und je stärker das Verantwortungsgefühl für die Gemeinschaft ist, desto höher war/ist die Impfbereitschaft, welche weiterhin mit der Art des Impfstoffes (mRNA- versus Vektor-Impfstoff) variiert [18].

Über die Angabe eines Maßes der Zustimmung zu vorgegebenen Antwortmöglichkeiten hinaus eröffneten die COVIMO-Studien die Möglichkeit, in offenen Antwortkategorien weitere Begründungen der (fehlenden) individuellen Impfbereitschaft anzugeben. So konnte gezeigt werden, dass die Überzeugung, mit der eigenen Impfung zur Pandemiebekämpfung beizutragen, positiv und das Gefühl, zur Impfung gedrängt zu werden, sowie die Auffassung, die Impfung aufgrund eingehaltener Schutzmaßnahmen nicht zu brauchen, negativ mit der Impfbereitschaft korrelierten. Zusätzlich weisen die COVIMO-Befragungen auf einen generellen Informationsbedarf sowie Unsicherheit unter den Befragten hin.

Ob ein statistisch bedeutsamer Zusammenhang zwischen soziodemografischen Variablen – insbesondere dem Alter und der Impfeinstellung – besteht, ist bisher nicht abschließend geklärt [5], [12]. Während bspw. auf Grundlage der 3. COVIMO-Erhebung ein positiver Zusammenhang zwischen dem Alter und der Impfbereitschaft ausgemacht werden konnte [19], lassen die Daten der 6. bzw. 7. Erhebung keinen Zusammenhang zwischen soziodemografischen Variablen und der Impfbereitschaft erkennen (betrachtete Altersspanne: 18–59jährige). Auch die aktuellen COSMO-Daten (Stand 05.11.2021) lassen keinen signifikanten statistischen Zusammenhang zwischen dem Alter (18–74jährige) und der Impfbereitschaft erkennen, zeigen jedoch, dass Begründungen aus dem 5C-Bereich der Constraints mit zunehmendem Alter weniger und diejenigen aus dem Bereich Calculation mit zunehmendem Alter mehr Bedeutung einnehmen [20].

Die Gesamtheit der oben skizzierten Ergebnisse quantitativer Erhebungen ermöglicht einen wertvollen, (relativ) schnellen und aktuellen Überblick über grundsätzliche Einstellungs- und Begründungstendenzen und bildet die Grundlage aktueller Debatten. Die kontextuellen Verortungen von Einstellungen sowie komplexere, individuelle Begründungszusammenhänge sind als eine Art der schwächeren Signale, welche in tieferen, individuell geprägten Inhaltsebenen und der individuellen Interpretation des Pandemiegeschehens verortet sind, bisher noch weitgehend unberücksichtigt – jedoch wichtig, um Impfeinstellungen ganzheitlich zu verstehen. 2 Ziel dieser qualitativen Studie ist es daher, auf Grundlage von Online-Daten und unter Anwendung der Methode GABEK® (Ganzheitliche Bewältigung von Komplexität; Software: WinRelan®) exemplarisch, anhand einer Gruppe über die Impfeinstellung diskutierender, älterer Menschen neben starken insbesondere auch schwächere Signale sichtbar zu machen.

Methodik

Grundlage der qualitativen Analyse bildet ein umfangreicher Diskussionsstrang, der auf der Online-Plattform „Seniorenportal“ verortet ist, auf welcher sich explizit ältere Menschen (60+) austauschen [21]. Diese Plattform wurde gewählt, weil sie eine Eingrenzung auf den exemplarisch für die Analysen ausgewählten Personenkreis impliziert. Der ausgesuchte Thread weist ein inhaltlich umfassendes und kontroverses Diskussionsgeschehen auf. Das gewählte Sample ist insbesondere interessant, da ältere Menschen als vulnerable, jedoch in sich heterogene Gruppe eine besondere Rolle in der Pandemie einnehmen – ihre Impfeinstellung bisher jedoch wenig explizite Beachtung gefunden hat, obschon Impfungen für sie bereits frühzeitig verfügbar waren.

Die betrachtete, asynchron verlaufende [22] Diskussion unter dem Titel „Warum ich mich nicht gegen Corona impfen lasse“ entspann sich im Zeitraum vom 03.04.2021 bis zum 08.04.2021. 3 An der Diskussion haben im gegebenen Zeitraum 49 Diskutierende so anonym wie gewollt unter Nutzung von Nicknames partizipiert, welche insgesamt 264 Beiträge verfasst haben. Der Forschungsansatz kann als non-reaktiv klassifiziert werden [22]. Dem Ethikantrag für das Vorhaben mit der Nummer EA1/148/21 wurde durch den Ethikausschuss der [anonymisiert] in der Sitzung am 20.05.2021 zugestimmt.

Die qualitative Analyse der Daten erfolgt in enger Anlehnung an die Methode GABEK® (Ganzheitliche Bewältigung von Komplexität; Software: WinRelan®). GABEK® ermöglicht es, auch aus unstrukturiert vorliegendem Datenmaterial heraus argumentative Strukturen und wiederkehrende Begründungszusammenhänge derart identifizieren und sichtbar machen zu können, dass die Nachvollziehbarkeit des Vorgehens durch Dritte gewährleistet ist. Die ein exploratives Vorgehen unterstützende Methode GABEK® sieht in einem ersten Schritt die manuelle Differenzierung der Texte in Sinneinheiten durch den*die Forschende vor, wobei eine Sinneinheit einem in sich abgeschlossenen Gedanken entspricht [23]. Jede Sinneinheit wird auf einer von der Software WinRelan® bereitgehaltenen, digitalen Karteikarte hinterlegt; gleiches gilt für die ebenfalls manuell festzuhaltenden Schlüsselbegriffe, über welche die Kernaussage einer jeden Texteinheit festgehalten wird. Impfeinstellung und Impfstatus wurden gemäß den individuellen Selbsteinschätzungen für jede Person erstens über die Schlüsselbegriffe der Grundkodierung und zweitens über die Kriterien, welche die Sinneinheit insgesamt charakterisieren, festgehalten. Schlüsselbegriffe, welche auf einer digitalen Karteikarte hinterlegt sind und damit eine inhärent logisch-zusammenhängende Texteinheit repräsentieren, können im Anschluss über die Software WinRelan® als assoziativ miteinander verknüpft abgefragt werden. Dieses Vorgehen ermöglicht ein auf assoziativen Zusammenhängen basierendes Navigieren über den gesamten Datensatz hinweg. Die durch eine adäquate Codierung entsprechend verknüpften Inhalte können in weiteren Analyseschritten systematisiert, verdichtet und visualisiert werden [23], [24]. 4 So konnten im Rahmen der vorliegenden Studie Meinungen und Einstellungen der im betrachteten Forum Schreibenden sowie die dahinterliegenden Begründungen in Form von Wissens-/Assoziationsnetzen visuell aufbereitet werden – eine Möglichkeit der Datendarstellung, welche einen gut zu erfassenden Überblick zu geben in der Lage ist [24], [25]. Bei der Generierung entsprechender Assoziationsnetze kann über die Definition des Kantengewichts festgelegt werden, über wie viele Sinneinheiten des Datensatzes hinweg visualisierte, assoziative Verbindungen inhaltlich belegbar sind. Durch Variation des Kantengewichtes können die Komplexität der Netzgrafiken und der Grad der inhaltlichen Verdichtung bestimmt und damit stärkere sowie schwächere Signale sichtbar gemacht werden [26].

Die vorliegende Studie weist einen insofern partiell-explorativen Charakter auf, als dass über die Codierung neben den direkt mit der Impfeinstellung verknüpften Begründungen auch derjenige breitere Kontext der diskutierten Inhalte detailliert erfasst und analysiert wurde, der bisher hinter knapp angegebenen Einstellungsbegründungen im Verborgenen blieb. Um ein holistisches Bild der Diskussion generieren zu können, enden Codierung und Analysen damit also nicht an den Grenzen des bisher Bekannten, sondern streben explizit danach, auch in inhaltlich tieferliegende, bisher unberücksichtigte Schichten der Diskussionen vorzudringen.

Ergebnisse

Die qualitative Analyse der Daten zeigt zunächst, dass in der Gruppe der Diskutierenden drei verschiedene Einstellungstypen auszumachen sind:

-

•

Impfbefürworter*innen (27 Schreibende) positionieren sich klar zur Impfung, sind mitunter bereits geimpft.

-

•

Impfzögerliche (3 Schreibende) wollen sich impfen lassen, jedoch noch nicht oder nur unter speziellen Bedingungen: „Ich bin auch nicht eine, die sich als Erstes impfen lassen möchte, bin auch noch nicht dran“ [Ab8]. 5

-

•

Impfskeptiker*innen (4 Schreibende) positionieren sich deutlich gegen die momentan verfügbaren COVID-19-Impfungen, jedoch nicht zwangsläufig gegen das Impfen generell.

Kategorische bzw. sich auch selbst bekennende Impfgegner*innen können in den betrachteten Diskussionen nicht ausgemacht werden. Diejenigen Schreibenden, die angaben, einer COVID-19-Impfung kritisch gegenüberzustehen, geben mitunter explizit an, keine Impfgegner*innen zu sein:

„[…] ich bin auch keine Impfgegnerin, aber die Corona Impfungen sind mir nicht seriös genug […]“ [Aa2].

In den Beiträgen von 15 Schreibenden konnten keine klaren Anhaltspunkte bezüglich der Impfeinstellung identifiziert werden; ihre Beiträge gehen jedoch in die detaillierteren Betrachtungen der verschiedenen Themendiskussionen ein.

Impfbefürworter*innen

Die qualitativen Analysen erlauben es zunächst einmal, diejenigen Gruppen von Argumenten, Eindrücken und Themen sichtbar zu machen, die von den verschiedenen Gruppen von Schreibenden in die Diskussionen getragen werden.

Impfbefürworter*innen (Abbildung 1 ) gaben wiederkehrend an, sie ließen sich impfen, um vor COVID-19 geschützt zu sein und Virusmutationen zu vermeiden. Sie assoziierten mit der Möglichkeit der Impfung das Gefühl, froh zu sein. Unterstrichen wurde darüber hinaus die gesellschaftliche Verantwortung, die durch die individuelle Entscheidung für das Impfen wahrgenommen wurde; aber auch die Hoffnung auf Lockerungen, Freiheit für Geimpfte und eine Rückkehr zu einem normalen Leben sind Begründungsmuster, die in der betrachteten Diskussion zur Begründung einer positiven Impfeinstellung präsent waren. Diese Hoffnung steht inhaltlich der Einsicht der Impfbefürwortenden nahe, dass das Impfen der einzige Weg aus der Pandemie sei, bzw. das Einzige sei, was im Moment getan werden könne. Auch diskutierten Impfbefürworter*innen dabei – mitunter kontrovers – über die AHA+L+A-Regeln (Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Alltagsmaske tragen + Lüften + Corona-Warn-App): Sie fanden es in der Regel in Ordnung, wichtig und richtig, auch nach der Impfung die entsprechenden Regeln einhalten zu müssen:

„Nicht alles wird mit einer Impfung “sofort” besser […]. Es ist doch nicht schlimm, weiterhin Masken zu tragen, Abstände zu halten, sich zu desinfizieren u.a.m.!“ [Ac5]

Abbildung 1.

Themenbereiche, die Impfbefürworter*innen ansprechen. Quelle: Eigene Darstellung: Netzwerkgrafik mit Querverbindungen; generiert mit Kantengewicht .

Dies ist jedoch nicht immer der Fall, wie das folgende Zitat unterstreicht:

„Ich bin geimpft, weil ich nicht krank werden will und weil ich dachte, das ich nach der Impfung bald in ein normales Leben zurück kann. Kann ich nicht und das ärgert mich mächtig […]. [Aa9]

Die Entscheidung für oder gegen das Impfen ist – so jedoch der Grundtenor einiger (wenn auch nicht aller) Impfbefürworter*innen – eine individuelle Entscheidung und sollte von jedem selbst getroffen werden (können) – ein Punkt, der in die Diskussion über eine mögliche Impfpflicht überging.

Auffällig ist, dass sich der Begriff des Vertrauens kaum explizit geäußert in den Beiträgen der Impfbefürworter*innen wiederfindet; was auch ein*e recht vehemente*r Impfbefürworter*in feststellte:

„Worte und Einstellungen wie […] Vertrauen und Demut scheint es nirgendwo mehr zu geben.“ [Bb7]

Zwar kann aus der Aussage, man ließe sich impfen, um einen Schutz vor COVID-19 zu erhalten, vage herausgelesen werden, dass zumindest von einer gewissen Wirksamkeit ausgegangen wurde – im Spannungsfeld zu dieser vagen Interpretation stehen jedoch Aussagen von Impfbefürworter*innen, die ganz deutlich machen, dass ihre Bereitschaft zum Impfen nicht damit einhergeht, dass sie sich ihrer Entscheidung sicher wären: Auch Impfbefürworter*innen gaben an, dass sie unsicher sind und durch viele offene Fragen umgetrieben werden – auch was die Wirksamkeit der Impfung betrifft:

„Im Grunde ist man permanent im Ungewissen, […]. Nun lassen wir uns impfen und dann? Ich gehe davon aus, dass ich im Falle einer Ansteckung einen leichten Verlauf der Krankheit erlebe, aber mehr wissen wir im Grunde nicht. Ich kann infektiös sein oder auch nicht. Aber ich habe wenigstens das Einzige getan, was zur Zeit sinnhaft und möglich ist, ich habe mich impfen lassen, immerhin.“ [Am1]

„Ich lasse mich impfen, am […] habe ich den ersten Termin. Obwohl ich ein mulmiges Gefühl habe. […] Jetzt gar nichts dagegen tun, kann auch nicht richtig sein.“ [Ae2]

Beide Zitate weisen darauf hin, dass es nicht Vertrauen zu sein scheint, welches Unsichere zu Impfbefürworter*innen und schließlich zu Geimpften werden lässt. Vielmehr scheint es die wahrgenommene Alternativlosigkeit, gepaart mit einem gewissen Pragmatismus: „Ich mache das jetzt einfach.“und/oder dem Wunsch nach einer Rückkehr zu einem normalen Leben zu sein, wie das folgende Zitat exemplarisch unterstreicht:

„Wer aber sein *normales* Leben irgendwie/irgendwann zurück haben will, muss es m.E. tun. Abzuwarten, ob es genug andere *DOOFE* gibt, die das tun, ist nicht freundlich. Auch ich war skeptisch, bin aber jetzt dazu bereit, weil ich gerne essen gehe/reise/Besuche habe.... usw.“ [Ab3]

Darüber hinaus wird über die Gespräche von Impfbefürworter*innen über bspw. den Versuch, einen Impftermin zu erhalten, deutlich, dass auch das Vertrauen in das Pandemie- und Impfmanagement wohl eher gering war:

„So ein junger Spund wie ich mit knapp 74 ist demnach nicht dran. Regt mich auch nicht auf. […] Mein Ortsteil ist […] klein. Wenn ich aber die Verbreitung von Schnellteststellen sehe, da ist eine Apotheke zuständig. Daran kann ich schätzen, wie es mit Impfungen losgehen wird. […] Vertrauen auf “es wird seinen geregelten Gang gehen” kommt dabei nicht hoch.“ [Bd9]

Impfskeptiker*innen und Impfzögerliche

Impfskeptiker*innen und Impfzögerlichen werden aufgrund der inhaltlichen Nähe ihrer Argumente im Folgenden gemeinsam betrachtet (Abbildung 2 ).

Abbildung 2.

Themenbereiche, die Impfskeptiker*innen und Impfzögerliche ansprechen. Quelle: Eigene Darstellung: Netzwerkgrafik; Kantengewicht durchgezogene Linien: , Kantengwicht gestrichelte Linien: .

Diejenigen Argumente und Themen, die von Impfskeptiker*innen und Impfzögerlichen angeführt wurden, zeigen zunächst einmal viel Unsicherheit: bezüglich möglicher Nebenwirkungen, der Übertragung, der Immunisierung und der Wirksamkeit der Impfung, aber auch der Impfhäufigkeit. Dass Impfungen gegen COVID-19 erfolgreich sein sollen, wurde als Mutmaßung dargestellt. Hier heißt es bspw.:

„Klinische Studien könnten das [Wirksamkeit der Impfung] wahrscheinlich erst in einigen Monaten beurteilen. Gegenwärtig gibt es nur reine Mutmaßungen, Spekulationen, zweckoptimistisches Wunschdenken zum Erfolg der Impfungen.“ [Aq7]

Ähnliches lässt sich auch für Nebenwirkungen finden:

„[…] es gibt keine Forschungen über die Nebenwirkungen, das heisst, doch jetzt schon, nachdem es ein paar Tote gab, werden die Nebenwirkungen aktualisiert und dazu möchte ich nicht beitragen […].“ [Aa2]

Interessant ist, dass die Unsicherheit an dieser Stelle in der Regel nicht als Unsicherheit der Art: „Ich persönlich bin mir unsicher.“ kommuniziert wurde, sondern eher als sicheres Wissen darüber dargestellt wird, dass es Unsicherheit gibt – und diese Sicherheit bezüglich der Unsicherheiten, die mit COVID-19-Impfungen verbunden sind, schienen im Vergleich zu denen einer COVID-19-Erkrankung schwerer zu wiegen.

Auch fehlendes Wissen über mögliche langfristige Auswirkungen der Impfung, die Besonderheiten der Zulassungsverfahren sowie die (vermeintlich) fehlende Transparenz bezüglich dieser scheinen einige Schreibende zu Skeptiker*innen werden zu lassen:

„also nicht jeder Impfstoff wurde überall zugelassen, so z.B. der AstraZeneca nicht, das bedeutet, dass zu einer Zulassung wohl noch Kriterien mitspielen von denen wir nichts wissen.“ [Ac9]

Individuelle Einschätzungen der Situation und die daraus abgeleitete Impfbereitschaft wurden dabei mitunter dadurch untermauert, dass auf Informationen, die mediale Berichterstattung und auch auf spezielle Personen verwiesen wurde, deren Aussagen auf der einen und Verhalten auf der anderen Seite mitunter als Indiz dafür interpretiert wurden, dass von einer Impfung wohl eher abzuraten ist:

„Zumindest haben sich die Impf-Bosse und andere Superreiche / Elitenangehörige noch nicht impfen lassen und stellen sich ganz bescheiden ganz hinten an, was für Superreiche eigentlich eher ungewöhnlich ist, wenn sie was wollen dann finden sie auch einen Weg.“ [At6]

Insgesamt wurde die Entscheidung für (oder gegen) das Impfen von Impfskeptiker*innen als eine rein individuelle Entscheidung charakterisiert – und gerade nicht als gesellschaftliche Verantwortung, welcher, so zumindest einige der Schreibenden, ja bereits durch das Einhalten der AHA+L+A-Regeln nachgekommen wird. Die Wichtigkeit der Freiheit, eine individuelle Entscheidung treffen zu können und mit dieser Entscheidung nicht als dumm deklariert zu werden, unterstreicht dieser Beitrag noch einmal exemplarisch:

„[…] wer sich nicht impfen lassen will hat das Recht selber zu entscheiden, sie sind nicht dumm, sie denken es sich einfach anders und dazu hat jeder das Recht, wir leben in einer Demokratie, sonst ist es keine. […]“ [Ad9]

Über die bisher dargestellten Ergebnisse hinaus ermöglicht es die qualitative Analyse dieser Studie, einen detaillierteren Blick in die dahinterliegenden inhaltlichen Assoziationen zu werfen, der im Rahmen der folgenden Kapitel nur exemplarisch erfolgen kann.

Gesellschaftliche Verantwortung

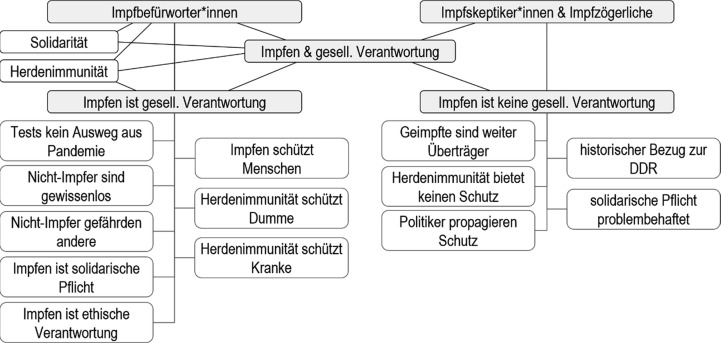

Ein Themenbereich, in welchem sich Impfbefürworter*innen und Impfskeptiker*innen deutlich gegenüberstehen, ist derjenige der Diskussion um die gesellschaftliche Verantwortung, die mit der individuellen Impfung übernommen – oder eben nicht übernommen werden sollte (Abbildung 3 ).

Abbildung 3.

Impfen & gesellschaftliche Verantwortung. Quelle: Eigene Darstellung: Netzwerkgrafik mit Querverbindungen; Kantengewicht:.

Impfbefürworter*innen, die sich zum Zusammenhang von Impfung und gesellschaftlicher Verantwortung äußerten, interpretierten die eigene Impfung als solidarischen Akt, der dazu beiträgt, Herdenimmunität gegenüber dem COVID-19-Virus zu erreichen. Es wurde davon ausgegangen, dass Impfungen, darunter auch diejenigen gegen COVID-19, andere Menschen schützen, und zwar nicht nur kranke, sondern – so ein*e Schreibende*r – final auch diejenigen „Dummen“, die sich nicht impfen lassen möchten. Impfen wurde dabei mitunter sogar als solidarische Pflicht und als ethische Praxis interpretiert. Menschen, die keine Bereitschaft zur Impfung zeigten, wurden als gewissenlos und andere gefährdend klassifiziert. In Reaktion auf Aussagen, die angaben, der gesellschaftlichen Pflicht würde mit dem Testen der eigenen Person bereits in ausreichendem Maße nachgekommen, wurde angegeben, dass allein über das Testen kein Ausweg aus der Pandemie gefunden werden könne.

Einige Impfskeptiker*innen sahen die Entscheidung für eine COVID-19-Impfung nicht als etwas, was im Sinne der kollektiven Verantwortungsübernahme notwendig wäre. Diese Einschätzung wird nicht in jedem Fall kontextlos belassen, sondern mitunter begründet oder begründend in den privaten Kontext eingeordnet. So wurde auf der einen Seite unter Rückgriff auf Erkenntnisse bzgl. der möglichen Weiterverbreitung von COVID-19-Viren auch durch Geimpfte von einer/einem Impfskeptiker*in argumentiert:

„Eine ethische Verpflichtung für die Allgemeinheit halte ich für hinfällig, weil auch Geimpfte Virenträger sein können und andere bereits Geimpfte erneut und Ungeimpfte infizieren können. Die Herdenimmunität kann noch nicht den von den Politikern propagierten Schutz bieten.“ [Aj2]

Und auch ein*e Impfzögerliche*r schreibt zur Herdenimmunität:

„Dass die Impfung verhindern soll, dass ich andere Menschen anstecke, leuchtet mir zumindest nicht ein. Ich kann doch auch als “Nichtinfektiöser” Viren “transportieren” und damit andere gefährden (?) […]“ [Az7]

Auf der anderen Seite weckten insbesondere Begriffe wie der der solidarischen Pflicht mutmaßlich unangenehme Erinnerungen an das persönliche Erleben der Situation in der ehemaligen DDR und lösten eine generell ablehnende Haltung gegenüber kollektiven Verpflichtungen aus:

„Mit dem Begriff solidarische Pflicht/ Solidarität hab ich so meine Schwierigkeiten […]. Schon im Kindergarten wurde dies von mir verlangt und so bastelten wir und trällerten Liedchen für den Weltfrieden und Solidarität mit allen Unterdrückten. Im Berufsleben wurden seit der Lehre mit dem Gewerkschaftsbeitrag ein Solidaritätsbeitrag eingetrieben für den ich als Gegenleistung bunte Marken erhielt, die in ein Heftchen geklebt wurden.“ [Ba8]

Informationswahrnehmung

Im Zuge der Diskussion um die Wirksamkeit und mögliche Risiken der Impfung in Verbindung mit der Wahrnehmung der Risiken einer COVID-19-Infektion (Complacency) kann beobachtet werden, wie selektiv Informationen wahrgenommen und wie individuell unterschiedlich gleiche Informationen interpretiert werden: So begründete eine Person ihre impfskeptische Haltung, die er/sie auf eine in einem Interview getroffene Aussage von Albert Bourla (Vorsitzender und Chief Executive Officer Pfizer) stützte, wie folgt:

„Es ist gegenwärtig wissenschaftlich nicht abschließend geklärt, wie die Ansteckungsgefahr danach ist, welche Folgen/ Nebenwirkungen kann sie haben und wie lange hält der Schutz an. Es wird lediglich versprochen, dass ein eventueller Krankheitsverlauf milder sein kann, aber dass sind auch viele der gegenwärtige Infektionen.“ [Aq6]

Auch nach dem Hinweis aus dem Kreis der Diskutierenden, das angesprochene Interview sei gegebenenfalls veraltet 6, blieb diese*r Beitragende bei seiner/ihrer Einschätzung und führte weitere Berichte zur Untermauerung der Argumentation an:

„Heute wurde auf Welt.de [Link zum Beitrag] ein weiterer Artikel zu Impffolgen veröffentlicht, die Wirksamkeit bleibt weiterhin ungeklärt. In Halle wurde ein medizinischer Mitarbeiter zum Superspreader obwohl er 2x geimpft und negativ getestet wurde [Link zum Beitrag]. Ich für meinen Teil habe mich für Nichtimpfung entschieden, da die Impfung nicht zuverlässig immunisiert […]“ [At7].

Der „lediglich“ milde Verlauf wurde von anderen Schreibenden wiederum als große Errungenschaft und Grund für die Impfung angesehen, wie am Beitrag einer bereits geimpften Person deutlich wird:

„Trotzdem bin ich froh […], dass ich bereits nach 1. Impfung einen höheren Schutz vor Ansteckung habe, bzw. sollte mich das Virus doch heimsuchen, der Verlauf der Krankheit moderater sein und evtl. ein Krankenhausaufenthalt erspart werden kann. Schon dafür lohnt er sich, der Pieks.“ [At4]

Auch im Hinblick auf mögliche Nebenwirkungen und „langfristige“ Auswirkungen einer COVID-19-Impfung stehen sich die individuellen Einschätzungen von Impfbefürworter*innen und -skeptiker*innen gegenüber. Einige Skeptiker*innen führten bspw. mögliche langfristige Auswirkungen einer Impfung als Begründung ihrer ablehnenden Haltung gegenüber einer Impfung an:

„Um Spätfolgen einschätzen zu können ist es wohl noch zu früh. Bisher sind Folgen zeitnah aufgetreten.“ [Bd6]7;

während Impfbefürworter*innen der betrachteten Altersgruppe mitunter einen Umgang mit dem Thema pflegten, der zwischen pragmatisch und zynisch verortet liegt:

„Ich denke, die Langzeitschäden brauchen uns Alte nicht sehr zu bekümmern ...“ [Aw4]

Ähnliches gilt auch für die Wahrnehmung der Nebenwirkungsrisiken. Während diese für einige Schreibende einen weiteren Grund darstellten, von einer Impfung abzusehen, trafen entsprechende Sorgen auf der Seite einiger Impfbefürworter*innen auf wenig Verständnis:

„Ich persönlich hat sogar wenig Verständnis dafür, dass jemand Angst vor den Nebenwirkungen einer Impfung hat, aber keine Angst vor dem vielfach höheren Risiko infiziert zu werden und dann in der Intensivstation zu landen und die Qualen dieser Krankheit erleben zu müssen und eventuell bleibende Schäden zu behalten, da ist dann der Tod noch das kleinere Übel […].“ [Ar9]

Mit einer gewissen Verwunderung ob der Größe der Diskussion um Risiken und Nutzen der Impfung(en) im Forum formulierte ein*e Diskutierende*r:

„Die meisten hier nehmen tagtäglich Medikamente zu sich, ungeachtet der, oft auch tödlich verlaufenden, möglichen Nebenwirkungen. […] Jeder entscheidet selbst, ob er sich impfen lässt, oder nicht. […] NUTZEN/RISIKO-ABWÄGUNG sollte bei uns allen stattfinden. Schließlich machen wir alle dies tagtäglich im Alltag.“ [Ak2]

Diskussion

Diese qualitative Studie beleuchtet auf der Grundlage von Online-Diskussionsbeiträgen und am Beispiel einer Gruppe älterer Menschen Impfeinstellungen, die dahinterliegenden Begründungen sowie deren inhaltlich kontextuelle Einordnungen. Sie ermöglicht so das differenzielle Herausarbeiten von Einstellungs- und Begründungsmustern.

Insgesamt ist festzustellen, dass innerhalb der betrachteten Gruppe von online aktiven, älteren Menschen mit Ausnahme selbst-bezeichnender Impfgegner*innen alle Arten von Einstellungen gegenüber der COVID-19-Impfung auszumachen sind. Auch innerhalb derjenigen Gruppen von Menschen, welche in der öffentlichen Debatte als besonders vulnerabel dargestellt werden, stehen also nicht alle einer COVID-19-Impfung positiv gegenüber. Dies ist auf der einen Seite im Einklang mit den aktuellen Ergebnissen der COSMO- und COVIMO-Erhebungen [15], [16], [17], [18], [19], [30], auf der anderen Seite attestiert es der Diskussion eine gewisse Ausgewogenheit, auch wenn die Anzahl impfunsicherer/-skeptischer Schreibender im Vergleich zu derjenigen der Impfbefürworter*innen – wie auch über die Gesamtbevölkerung hinweg – geringer ist [11].

Die aus den Daten extrahierte Übersicht über mehrfach angeführte Begründungsmuster für und gegen das Impfen zeigt sich partiell kongruent mit den aus dem 5C-Modell bekannten und bereits quantitativ-empirisch untermauerten Begründungsmustern für bzw. gegen eine COVID-19-Impfung [13], [7], wobei Aspekte des Vertrauens eine Ausnahme bilden: Diese finden sich kaum explizit in den betrachteten Diskussionen wieder und bedürfen daher einer gesonderten Diskussion. Das weitgehende Fehlen eines expliziten Vertrauensbegriffs in den zugrundeliegenden Aussagen weist zunächst einmal darauf hin, wie schwer das Konstrukt des Vertrauens außerhalb vorformulierter Antwortkategorien zu (be-)greifen ist. Dies mag auf der einen Seite dem Charakter des Vertrauens geschuldet sein, als eher latenter Faktor zu wirken und unter anderem die individuelle Informationswahrnehmung und -verarbeitung zu beeinflussen. Auf der anderen Seite scheint jedoch spätestens dann, wenn auf praktischer Ebene Forderungen nach einer Förderung des – wie auch immer gearteten – Vertrauens mit dem Ziel der Steigerung der Impfbereitschaft laut werden, ein differenzierteres Durchdringen der Art des impfbereitschaftsbeeinflussenden Vertrauens dringend notwendig.

Wenn der Vertrauensbegriff in Form expliziter Äußerung Eingang in die Diskussionen des betrachteten Samples findet, dann in Form von Misstrauen in das Pandemiemanagement bzw. das Gesundheitssystem insgesamt. Dieses wird im Gegensatz zu bisherigen Erkenntnissen [30] in der betrachteten Diskussion von Impfbefürworter*innen kommuniziert. Dass es Menschen gibt, die explizit fehlendes Vertrauen in das Pandemiemanagement und (trotzdem) ein positive Impfbereitschaft kommunizieren, ist als eines von mehreren Indizien dafür zu sehen, dass der Zusammenhang zwischen Vertrauen und Impfbereitschaft noch nicht umfangreich genug erforscht ist. Wie die diesbezüglichen Ergebnisse der vorliegenden Studie im Detail zu deuten sind und was genau (nicht) hinter dem Konstrukt des Vertrauens verborgen liegt, scheint daher dringend weiter untersuchungswürdig, insbesondere, da Vertrauen als Möglichkeit zur Komplexitätsreduktion [31] gerade in derart komplexen, wie der aktuellen Pandemiesituation zumindest theoretisch von großer Bedeutung sein kann.

In den vorliegenden Daten scheint darüber hinaus das Argument der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung nicht nur mit dem Unwissen über den gesellschaftlichen Nutzen einer Impfung assoziiert. Vielmehr stellt sich das Bestreben, gesellschaftliche Verantwortung übernehmen zu wollen, bisweilen als etwas dar, was entweder vorhanden ist – oder nicht. Die Ergebnisse dieser Studie indizieren, dass diejenigen Schreibenden, welche die individuelle Impfung als ihre gesellschaftliche Verantwortung ansehen, auf einer moralischen Ebene argumentieren, welche an der generellen Einstellung anknüpft, eine Gesellschaft sollte – auch in einer Pandemiesituation – solidarisch zusammenhalten und Schwächere schützen. Diejenigen Schreibenden, die die individuelle Impfung nicht als Pflicht im Sinne der Übernahme kollektiver Verantwortung sehen, führen im Gegenzug mitunter detaillierte Begründungsmuster an, die im speziellen Fall dieser Untersuchung bspw. in der privaten Biografie in Form einer gewachsenen Ablehnung ausgeprägter Kollektivitätsüberlegungen verortet liegen. Daneben wird eine, die Übernahme kollektiver Verantwortung ablehnende Haltung damit begründet, das Erreichen der Herdenimmunität wäre aufgrund der (potenziell) weiteren Infektiosität Geimpfter kein schlagkräftiges Argument – eine Begründung, die grundsätzlich nicht falsch und der damit schwer zu begegnen ist, denn: Wird der Begriff der Herdenimmunität im Sinne der über lange Jahre landläufig verbreiteten, auf einer sterilen Immunität basierenden Auslegung verstanden, so ist zweifelhaft, ob Impfungen gegen COVID-19 zurzeit eine Herdenimmunität in diesem Sinne zu schaffen in der Lage sind [32]. Wird Herdenimmunität jedoch als Gemeinschaftsschutz durch Immunisierung in einer entsprechend breiteren Interpretation verstanden, die auch bspw. die Belegung intensivmedizinischer Kapazitäten berücksichtigt, so kann die individuelle Impfung einen Beitrag zur Herstellung dieser speziellen Art der Herdenimmunität leisten. Individuell unterschiedliche Verständnisse von Herdenimmunität bzw. Gemeinschaftsschutz durch Immunisierung können also – so scheint es – zu grundsätzlich unterschiedlichen Einschätzungen bezüglich der Notwendigkeit einer Impfung zum Zwecke des Schutzes anderer führen. Die quantitative Perspektive ergänzend, welche erkennen lässt, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Willen zur Übernahme kollektiver Verantwortung und der Impfbereitschaft gab, erlaubt es der qualitative Blick damit zu eruieren, warum (im Sinne subjektiver Begründungsmuster) bspw. ein Appell an das kollektive Gewissen der Bürger*innen die Impfbereitschaft nicht zwangsläufig positiv beeinflussen muss.

Weiterhin zeigen die Befunde, dass gerade Impfskeptiker*innen starkes (vermeintliches) Wissen über die Unsicherheit in Hinblick auf die Wirksamkeit der Impfung und mögliche Nebenwirkungen für sich selbst konstatieren: Sie fühlen sich nicht uninformiert und scheinen sich selbst nicht unsicher zu sein. An dieser Stelle wird exemplarisch deutlich wie viel bspw. von der konkreten Definition des Begriffs der Sicherheit abhängt: Zwar werden die in Deutschland zugelassenen COVID-19-Impfungen vom Robert Koch-Institut [33], [34] als sicher eingestuft – diese Sicherheit meint jedoch nicht die vollständige Abwesenheit von Unsicherheit. Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Nebenwirkungen muss lediglich hinreichend gering sein.

Wird der Sicherheitsbegriff jedoch aus bspw. entscheidungstheoretischer Perspektive betrachtet, so ist Sicherheit als Zustand charakterisiert, in welchem die Konsequenzen einer Entscheidung nicht von Umwelteinflüssen abhängen, die der Entscheider nicht determinieren kann [35]. Alle Entscheidungen für Impfungen, deren Nutzung Nebenwirkungen hervorrufen können, sind also per (dieser) Definition Entscheidungen unter den Bedingungen von Unsicherheit, auch wenn die Eintrittswahrscheinlichkeiten negativer Konsequenzen sehr gering sind. Die Aussage, die Konsequenzen einer Impfung seien unsicherheitsbehaftet, ist damit prinzipiell nicht falsch.

Indizien dafür, ob die Aussicht auf ein „normales“ Leben die Impfbereitschaft positiv beeinflussen kann, können aus dem vorliegenden Datensatz nur sehr vage extrahiert werden. Zwar geben einige der Impfbefürworter*innen an, sie würden sich aus diesen Gründen impfen lassen – ob Lockerungen für Geimpfte und Einschränkungen für Ungeimpfte die Impfbereitschaft und nicht nur den Unmut innerhalb der Gruppe Nichtgeimpfter erhöhen, scheint fraglich [36], [37]. Auffällig ist indes, dass die aus den Diskussionsbeiträgen heraus identifizierbaren Begründungsmuster nahezu keinen expliziten Bezug zum Lebensalter der Schreibenden erkennen lassen. Lediglich die Angabe, mögliche Langzeitfolgen wären aufgrund des eigenen, vorangeschrittenen Alters (gegebenenfalls) von geringer Relevanz, ist inhaltlich mit dem Alter der Stichprobe assoziiert. Der Verweis auf die nicht mehr zu erlebenden Langzeitfolgen kann als internalisiertes Altersbild interpretiert werden [38], das in diesem Fall als Begründung für eine Impfeinstellung dient. Dieses Begründungsmuster geht einerseits mit einer emotionalen Entspannung/Entlastung einher (keine Sorge vor hypothetischen Langzeitfolgen), andererseits könnte man dieses als riskant in Bezug auf das Infektionsrisiko sehen. So könnte der hinter dem Begründungsmuster stehende Mechanismus als sozioemotionale Bewältigungsstrategie gedeutet werden [39].

Die vorliegende Studie hat wesentliche Stärken. So wird ein hochrelevantes Thema in einer kritischen Population untersucht. Weiterhin ergeben sich Vorteile aus der Nutzung von qualitativen Online-Daten unter anderem darin, dass die Gespräche aufgrund der Anonymität im Internet mit großer Offenheit, einem geringen Konsensdruck und in inhaltlicher Breite geführt werden [40]. Ausgehend von der Annahme, dass das Internet, insbesondere in Zeiten, in denen Austauschmöglichkeiten face-to-face pandemiebedingt begrenzt sind, ein zentraler Ort der Meinungsbildung ist [41], birgt das dieser Studie zugrundeliegende Datenmaterial ein besonderes Potential. Limitationen gehen jedoch ebenso mit der Nutzung von Online-Daten einher. Ein Nachteil liegt im Fehlen detaillierter soziodemografischer Variablen. Da diesen bisher jedoch auf der einen Seite kein (eindeutig bestätigter) Einfluss auf die Impfeinstellung zugewiesen werden konnte [5] und das Alter der Schreibenden über die Art der Plattform bereits eingegrenzt wird, ist diesem Nachteil in der vorliegenden Studie nur wenig Gewicht beizumessen. Im Hinblick auf weitere, vertiefende Forschung wäre es nichtsdestoweniger interessant, weitere Informationen bspw. über die Lebenssituation oder auch mögliche Vorerkrankungen von Proband*innen in die Analyse der Impfeinstellungen einfließen lassen zu können.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist weiterhin zu berücksichtigen, dass die vorliegende qualitative Analyse von Online-Diskussionsbeiträgen auf ein recht kleines Sample, eine spezielle Gruppe von Menschen und einen engen Zeitrahmen begrenzt ist. Die Ergebnisse sind damit zwar sehr gut geeignet, bisher unbekannte bzw. wenig beachtete, zur Begründung der Impfeinstellung angeführte Einzelaspekte und Zusammenhänge aufzuzeigen, auf dringende Forschungsbedarfe hinzuweisen und damit bestehende Forschung sinnvoll, um eine qualitative Perspektive zu ergänzen. Um Aussagen zur Generalisierbarkeit einzelner Ergebnisse treffen zu können, ist jedoch weitere, qualitative und quantitative Forschung notwendig.

Schlussfolgerung

Auf methodischer Ebene zeigen die Ergebnisse dieser Studie, wie wichtig es ist, nicht nur die starken, an der Oberfläche verfügbaren, sondern auch die schwächeren Signale tieferliegender Begründungsebenen zu berücksichtigen, um komplexe Situationen wie die einer Pandemie meistern und das Verhalten von Bürger*innen verstehen zu können. Insbesondere die Nutzung von Online-Daten kann dabei bei einer (inzwischen) so sensiblen und emotionsgeladenen Frage wie der nach der Impfeinstellung als Ergänzung quantitativer Erhebungen wertvolle Einsichten generieren, da die Wahrscheinlichkeit der Verzerrung von Aussagen zugunsten sozialer Erwünschtheit durch die Anonymität im Netz sowie die Freiwilligkeit der Teilnahme im Vergleich zu bspw. Interviews [42] gering ist.

Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse dieser Studie, dass die Impfentscheidung für oder gegen eine COVID-19-Impfung, die hiermit verknüpfte Einstellung zur COVID-19-Impfung sowie die dahinterliegenden Begründungsmuster durchaus komplexer sind, als es Ergebnisse aktueller quantitativer Studien abbilden. Eine Ergänzung durch qualitative Analysen scheint daher sinnvoll. Die aus der vorliegenden Studie heraus generierten Hinweise bezüglich der besonderen Funktion des Vertrauens, des Willens zur Übernahme kollektiver Verantwortung, der Rolle von Unsicherheit sowie des Umgangs mit verfügbaren Informationen können auf der einen Seite helfen, die Fragenkomplexe und -inhalte von Repräsentativbefragungen zu reflektieren und zu verfeinern. Auf der anderen Seite eröffnen die Ergebnisse mögliche Ansatzpunkte bezüglich des Verständnis der (fehlenden) Impfbereitschaft und erlauben einen vorsichtigen aber kritischen Blick auf die Maßnahmen zur Erhöhung dieser, denn: Werden die Ergebnisse dieser Studie im Kontext der Bemühungen zur Erhöhung der Impfbereitschaft betrachtet, so kann – mit einiger, den Limitationen der Studie geschuldeter Vorsicht (siehe Kapitel „Ergebnisse“) – geschlussfolgert werden, dass viele der als impfbereitschaftserhöhend gehandelten Maßnahmen wie bspw. die Förderung von Vertrauen, Aufklärung durch Informationsbereitstellung oder Appelle an die Übernahme kollektiver Verantwortung mitunter diskussions- und weiter erforschungsbedürftig scheinen.

So wäre es bspw. im Hinblick auf die auf praktischer Ebene wiederkehrend geäußerte Forderung nach einer Förderung von Vertrauen hilfreich und notwendig, tiefergehend zu hinterfragen, von welcher Art impfentscheidungsrelevantem Vertrauen tatsächlich die Rede ist, welche Facetten dieses Konstrukt im Hinblick auf die Impfentscheidung hat und welche Rolle (fehlendem) Vertrauen bei Anwesenheit von (vermeintlichem) Wissen zukommt – denn nur so können die für die Impfentscheidung (nachweislich) relevanten Facetten des Vertrauens gezielt gefördert werden. Wie sich die komplizierte Relation zwischen Vertrauen, Wissen und der Auslegung des Sicherheitsbegriffs (siehe Kapitel „Ergebnisse“) auch in vertrauensbezogenen Fragen aktueller Survey-Studien widerspiegeln kann, sei im Folgenden exemplarisch illustriert. So wird bspw. im Rahmen der COSMO-Befragung nach einem Maß der Zustimmung zu folgender Aussage gefragt: „Ich habe vollstes Vertrauen, dass die Impfung gegen COVID-19 sicher ist“ [43]. Legt ein*e Antwortende*r nun den Sicherheitsbegriff im Sinne der Abwesenheit von Unsicherheit aus und hat er*sie Wissen über die (geringe) Wahrscheinlichkeit ungewünschter Nebenwirkungen, so erscheint die Aussage streng genommen nicht sinnvoll. Wird Sicherheit als hinreichend kleine, aber bekannte Nebenwirkungswahrscheinlichkeit interpretiert, so ist das über die Zustimmungsskala gemessene Vertrauen vielleicht Vertrauen in die Institution, die festlegt, wie klein eine Wahrscheinlichkeit sein muss, um hinreichend klein zu sein – oder es ist Vertrauen in das eigene Glück, nicht zu denjenigen sehr wenigen zu gehören, die von einer Nebenwirkung betroffen sind. Und wird die in der Aussage adressierte Sicherheit wiederum als Sicherheit des Schutzes vor einer Infektion oder Sicherheit bezüglich der Vermeidung eines schweren Erkrankungsverlaufes ausgelegt, dann stellt sich die Situation wieder anders dar. Kurzum: Was unter dem Oberbegriff des Vertrauens im Zuge dieser Frage erhoben wird, kann durchaus viele Gesichter haben. 8 Im Rahmen des 5-C-Modells werden diese zwar durchaus subsummiert, aber in Hinblick auf die Impfbereitschaft kaum differenziert voneinander betrachtet. Die verschiedenen Gesichter des Vertrauens in Bezug auf die Covid-19-Impfbereitschaft besser zu verstehen, scheint im Hinblick auf das Ableiten konkreter (Politik-)Empfehlungen von großer Bedeutung.

Auch Appelle an die kollektive Verantwortungsübernahme sind im Lichte der vorliegenden Analysen mitunter fragwürdig: Zum einen, wenn diese auf bspw. biografisch tief verwurzelte Abneigung gegen Kollektivismus treffen – zum anderen, wenn ihnen durch fachlich grundsätzlich nicht inkorrekte, aber dennoch kurzsichtige Argumentationen begegnet wird. Weiterhin scheint der Impfbereitschaftsbeeinflussung durch Informationsdistribution die (bekannte) Tatsache entgegenzustehen, dass Informationen entweder nicht fachlich richtig – oder aber individuell anders interpretiert und wahrgenommen werden, als dies für eine positive Impfeinstellung notwendig wäre. Die Förderung von Kompetenzen der Risk- [44], der Statistical- [45], der Information- [46] und auch der Health-Literacy [47] kann hier als langfristige Stellschraube der Kompetenzbildung dienen. Die oben angesprochenen Kompetenzen bspw. der Statistical Literacy können jedoch nur der fachlich falschen, nicht aber der „individuell anderen“ Interpretation von Daten vorbeugen. Welche individuellen Handlungsschlüsse aus den (statistisch korrekt) interpretierten Daten gezogen werden, ist nicht nur von den jeweiligen individuellen Kompetenzen, sondern von vielen weiteren, individuellen, systemstrukturellen und gesellschaftlichen Faktoren abhängig [48]. Gleichzeitig scheint es sinnvoll, die Menge an Fehl- und Falschinformationen einzudämmen, wie auch Loomba et al. [49] empfehlen.

Insgesamt ergibt sich in Hinblick auf die individuelle Impfentscheidung als Ausdruck von biographisch-verankerter Grundhaltung sowie des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft bzw. deren Institutionen weiterer Forschungsbedarf, dem durch qualitative und quantitative Studien zu begegnen 9 ist, denn: Ein ganzheitliches Verständnis der Impfeinstellung im komplexen Kontext der Pandemiesituation ist Voraussetzung für zielführende Kampagnen zur Erhöhung der Impfbereitschaft.

Interessenkonflikt

Die Autor*innen geben an, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.

Autorenschaft

Jule Gerleit: Konzeptualisierung, Methodik, Validierung, Formale Analyse, Recherche, Ressourcen, Datenpflege, Schreiben - Originalentwurf, Schreiben - Überprüfung & Bearbeitung, Recherche, Visualisierung, Supervision, Projektverwaltung. Katharina Friederike Sträter: Methodik, Schreiben - Originalentwurf, Schreiben - Review & Lektorat. Paul Gellert: Schreiben - Originalentwurf, Schreiben - Review & Lektorat.

Impfquote zum 05.10.2021: 64,7% bis 84%. Derzeit wird diskutiert, inwiefern die erfasste Impfquote durch Meldungen mit der tatsächlichen Durchimpfung der Gesellschaft übereinstimmt [6],[7].

Starke Signale werden in diesem Zusammenhang als explizite, oft schon durch Umfragen bekannte und der Oberfläche verfügbare Impfeinstellungsbegründungen verstanden.

Dieser Zeitraum kann wie folgt in den Kontext der Pandemie eingeordnet werden: In Deutschland startete das Impfen gegen COVID-19 am 21.12.2020. Am 04.03.2021 war der Impfstart für Menschen mit hoher Priorisierung (75 bis 79jährige); die Impfpriorisierung war noch nicht aufgehoben. Die Zulassung des Impfstoffs von AstraZeneca wurde im April 2021, aufgrund von Nebenwirkungen insbesondere bei jüngeren Menschen auf die Gruppe der über 60jährige begrenzt; am 7.4.2021 begannen Hausärzt*innen zu impfen [3].

Die Methode GABEK®/Software WinRelan® ermöglicht es, Inhalte zu sprachlichen Gestalten, Hyper-Gestalten und Hyper-Hyper-Gestalten zu verdichten und zusammenzufassen, welche über Gestaltenbäume dargestellt werden können [24]. Im Rahmen dieses Beitrags wurde jedoch aufgrund der intuitiven Verständlichkeit auf Assoziationsnetze zur Visualisierung assoziativer Zusammenhänge zurückgegriffen.

„Leider versäumen Sie es, darauf hinzuweisen, wann der Pfizer Boss mit wem über diese Angelegenheit sprach. […] Da dürften sich dann in den letzten Monaten der Impfung (u.a. in Israel) schon weitrgehende ERkenntnisse und auch Werte entwickelt haben, die über mehr Details verfügen als Ihr o.g. Beitrag. […]“ [As5]

Es ist anzumerken, dass die Begriffe: Impfreaktion (Fieber, Unwohlsein etc.), Impfkomplikation (über das übliche Maß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung; diese können zu Impfschäden führen) [27], Spätfolgen (Jahre später plötzlich auftretende Beschwerden, die so in der Praxis kaum vorkommen) [28] und Nebenwirkungen (unerwünschte Arzneimittelwirkung; Oberbegriff für Impfreaktion und Komplikation) [29] mitunter inkorrekt verwendet werden. Der Terminus der „zeitnah“ aufgetretenen Folgen adressieren also wohl eher Nebenwirkungen als Folgen im Sinne von Spätfolgen.

Es ist anzumerken, dass im Rahmen sowohl der COSMO- als auch der COVIMO-Studien zusätzlich nach dem Ausmaß von Vertrauen in die Institutionen Ärzte, Wissenschaft, Gesundheitsamt und Bundesregierung im Hinblick auf den Umgang mit dem Coronavirus gefragt wird [43],[7]; die Vagheit der oben skizzierten Frage bleibt davon jedoch unberührt.

Aktuell werden zunehmend soziologische Studien zum Impfverhalten veröffentlicht, die Impfverhalten in einen größeren Zusammenhang setzen. So ergibt bspw. die aktuelle Forsa Umfrage [36], dass 50% der Ungeimpften die AfD wählen, und sieht eine Korrelation zwischen politischer Einstellung und Impfverhalten [50].

Die Angaben in eckigen Klammern verweisen auf die entsprechenden Sinneinheiten der WinRelan®-Datei, welche auch als Word-Extrakt über die Autor*innen erhältlich ist. Rechtschreibfehler wurden in den Zitaten belassen, jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht explizit gekennzeichnet.

Literatur

- 1.World Health Organization (WHO), Infodemic. https://www.who.int/health-topics/infodemic#tab=tab_1, 2021 (accessed 29 October 2021).

- 2.Anderson R.M., May R.M. Vaccination and herd immunity to infectious diseases. Nature. 1985;318:323–329. doi: 10.1038/318323a0. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 3.Randolph H.E., Barreiro L.B. Herd immunity: Understanding COVID-19. Immunity. 2020;52(5):737–741. doi: 10.1016/j.immuni.2020.04.012. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 4.Robert Koch-Institut (RKI), COVID-19 und Impfen: Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ). https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Allgemeines.html, 2021 (accessed 6 October 2021).

- 5.Robert Koch Institut (RKI), COVID-19 Impfquoten-Monitoring in Deutschland (COVIMO). 6. Report. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/covimo_studie_Ergebnisse.html, 2021 (accessed 6 September 2021).

- 6.Bundesministerium für Gesundheit, Robert Koch-Institut (RKI), Impfdashboard. https://impfdashboard.de, 2021 (accessed 5 October 2021).

- 7.Robert Koch-Institut (RKI), COVID-19 Impfquoten-Monitoring in Deutschland (COVIMO). 7. Report. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/COVIMO_Reports/covimo_studie_bericht_7.pdf?__blob=publicationFile, 2021 (accessed 25 October 2021).

- 8.Siegrist M., Cvetkovich G. Better negative than positive? Evidence of a bias for negative information about possible health dangers. Risk Analysis. 2001;21(1):199–206. doi: 10.1111/0272-4332.211102. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 9.Betsch C., Renkewitz F., Haase N. Effect of narrative reports about vaccine adverse events and bias-awareness disclaimers on vaccine decisions: A simulation of an online patient social network. Medical Decision Making. 2013;33(1):14–25. doi: 10.1177/0272989X12452342. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 10.Brown K.F., Kroll J.M., Hudson M.J., Ramsay M., Greed J., Vincent C.A., Fraser G., Sevdalis N. Omission bias and vaccine rejection by parents of healthy children: Implications for the influenza A/H1N1 vaccination programme. Vaccine. 2010;28(25):4181–4185. doi: 10.1016/j.vaccine.2010.04.012. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 11.Meyer C., Reiter S. Impfgegner und Impfskeptiker - Geschichte, Hintergründe, Thesen, Umgang. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz. 2004;47(12):12–1188. doi: 10.1007/s00103-004-0953-x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 12.Betsch C., Schmid P., Heinemeier D., Korn L., Holtmann C., Böhm R. Beyond confidence: Development of a measure assessing the 5C psychological antecedents of vaccination. PLoS ONE. 2018;13(12) doi: 10.1371/journal.pone.0208601. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 13.Betsch C., Schmid P., Korn L., Steinmeyer L., Heinemeier D., Eitze S., Küpke N., Böhm R. Impfverhalten psychologisch erklären, messen und verändern. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz. 2019;62:400–409. doi: 10.1007/s00103-019-02900-6. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 14.Horstkötter N., Müller U., Ommen O., Reckendrees B., Stander V., Lang P., Thaiss H. BZgA-Forschungsbericht, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln. 2018. Einstellungen, Wissen und Verhalten von Erwachsenen und Eltern gegenüber Impfungen. Ergebnisse der Repräsentativbefragung 2018 zum Infektionsschutz; p. 33. [Google Scholar]

- 15.Betsch C., Korn L., Felgendreff L., Eitze S., Schmid P., Sprengholz P., Wieler L., Schmich P., Stollorz V., Ramharter M., et al. German COVID-19 Snapshot Monitoring (COSMO) - Welle 14 (09.06.2020) PsychArchives. 2020 doi: 10.23668/PSYCHARCHIVES.3141. [DOI] [Google Scholar]

- 16.COSMO. COVID-19 Snapshot Monitoring. Zusammenfassung und Empfehlungen Wellen 48 bis 51. https://projekte.uni-erfurt.de/cosmo2020/web/summary/48-51/, 2021 (accessed 24 November 2021).

- 17.Horstkötter N., Desrosiers J., Müller U., Ommen O., Reckendrees B., Seefeld L., Stander V., Goecke M., Dietrich M., Einstellungen . BZgA-Forschungsbericht, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln. 2021. Wissen und Verhalten von Erwachsenen und Eltern gegenüber Impfungen – Ergebnisse der Repräsentativbefragung 2020 zum Infektionsschutz. [DOI] [Google Scholar]

- 18.Robert Koch Institut (RKI). COVID-19 Impfquoten-Monitoring in Deutschland (COVIMO) – 2. Report. https://polit-x.de/de/documents/5313392/bund/bundesregierung/obere-bundesbehorden/rki/neuigkeiten-2021-03-26-covid-19-impfquoten-monitoring-in-deutschland-covimo-2-report?suche=%20COVID-19%20Impfquoten-Monitoring%20in%20Deutschland%20%28COVIMO%29%201.%20Report, 2021 (accessed 25 November 2021).

- 19.Robert Koch-Institut COVID-19 Impfquoten-Monitoring in Deutschland (COVIMO). 3. Report (Kurzbericht). https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/COVIMO_Reports/covimo_studie_bericht_3.pdf?__blob=publicationFile, 2021 (accessed 7 November 2021).

- 20.COSMO. COVID-19 Snapshot Monitoring. Impfungen. https://projekte.uni-erfurt.de/cosmo2020/web/topic/impfung/10-impfungen/#demografische-faktoren, 2021 (accessed 23 November 2021).

- 21.Deutsches Seniorenportal, „Warum ich mich (nicht) gegen Corona impfen lassen werde“. https://www.seniorenportal.de/community/forum/innenpolitik/warum-ich-mich-nicht-gegenb-corona-impfen-lassen-werde?tid=1017049&page=1, 2021 (accessed 6 September 2021).

- 22.Batinic B., Gnambs T. In: Handbuch qualitative Forschung in der Psychologie. Mey G., Mruck K., editors. Springer Fachmedien; Wiesbaden: 2010. Qualitative Online Forschung; pp. 97–110. [Google Scholar]

- 23.Zelger J., GABEK . Handbuch zum Verfahren Bd. I. Von der Problemstellung zum Zwischenbericht, Innsbruck. 2002. [Google Scholar]

- 24.Zelger J. Springer Vieweg; Wiesbaden: 2020. Erforschung und Entwicklung von Communities. Handbuch zur qualitativen Textanalyse und Wissensorganisation mit GABEK®. [Google Scholar]

- 25.Raich M., Müller J., Abfalter D. In: GABEK V. Schober P., Zelger J., Raich M., editors. Werte in Organisationen und Gesellschaft, StudienVerlag; Innsbruck u.a.: 2012. GABEK as a Qualitative Procedure of Research and Application in Management Studies; pp. 161–188. [Google Scholar]

- 26.Zelger J. In: Datenanalyse. Goebl H., Schade M., editors. Klassifikation und Informationsverarbeitung, Physica-Verlag; Heidelberg: 1992. Nichtreduktive Darstellung und Analyse von Meinungs-Netzen mit PC-Unterstützung; pp. 87–100. [Google Scholar]

- 27.Robert Koch-Institut (RKI), Sicherheit von Impfungen. https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Nebenwirkungen/nebenwirkungen_node.html, 2021 (accessed 26 October 2021).

- 28.Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Robert Koch-Institut (RKI), Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Das Impfbuch für Alle, BMG, Berlin, RKI, Berlin, BZgA, Köln, 2021, pp. 38-39.

- 29.Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, Definitionen zu Pharmakovigilanz und Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS). https://www.akdae.de/Arzneimitteltherapie/AVP/Artikel/201503/099h/index.php, 2021 (accessed 26 October 2021).

- 30.COSMO. COVID-19 Snapshot Monitoring. Zusammenfassung und Empfehlungen Wellen 54 und 55. https://projekte.uni-erfurt.de/cosmo2020/web/summary/54-55/, 2021 (accessed 18 November 2021).

- 31.Luhmann N., Vertrauen . Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität. UVK Verlag; Konstanz/München: 2014. pp. 1–40. [Google Scholar]

- 32.Wichmann O., Scholz S., Waize M., Schmid-Küpke N., Hamouda O., Wieler L.H., Schaade L. Welche Impfquote ist notwendig, um COVID-19 zu kontrollieren? Epidemiologisches Bulletin. 2021;27:3–13. [Google Scholar]

- 33.Vygen-Bonnet S., Koch J., Bogdan C., Harder T., Heininger U., Kling K., Littmann M., Meerpohl J., Meyer H., Mertens T., Schmid-Küpke N., Scholz S., Terhardt M., Treskova-Schwarzbach M., Überla K., van der Sande M., Wichmann O., Wicker S., Wiedermann U., Wild V., von Kries R. Beschluss der STIKO zur 2. Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung und die dazugehörige wissenschaftliche Begründung. Epidemiologisches Bulletin. 2021;5:3–79. [Google Scholar]

- 34.Bundesregierung, BZgA, Robert Koch-Institut (RKI), 10 Gründe, sich jetzt gegen das Coronavirus impfen zu lassen. https://www.zusammengegencorona.de/impfen/aufklaerung-zum-impftermin/10-gruende-sich-jetzt-gegen-das-coronavirus-impfen-zu-lassen/, 2021 (accessed 23 November 2021).

- 35.Eisenführ F., Weber M., Langer T. fifth ed. Springer; Berlin: 2010. Rationales Entscheiden. [Google Scholar]

- 36.Forsa, Befragung von nicht geimpften Personen zu den Gründen für die fehlende Inanspruchnahme der Corona-Schutzimpfung. Ergebnisbericht, 18.10.2021. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Befragung_Nichtgeimpfte_-_Forsa-Umfrage_Okt_21.pdf, 2021 (accessed 23 November 2021).

- 37.Kaufmann S. C.H. Beck. München; 2021. Impfen. Grundlagen, Wirkung, Risiken; p. 124. [Google Scholar]

- 38.Kornadt A.E., Voss P., Rothermund K. Age Stereotypes and Self-Views Revisited: Patterns of Internalization and Projection Processes Across the Life Span. The Journals of Gerontology: Series B. 2017;72(4):582–592. doi: 10.1093/geronb/gbv099. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 39.Löckenhoff C.E., Carstensen L.L. Socioemotional selectivity theory, aging, and health: The increasingly delicate balance between regulating emotions and making tough choices. Journal of Personality. 2004;72(6):1395–1424. doi: 10.1111/j.1467-6494.2004.00301.x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 40.Ullrich C., Schiek D. Daniela, Gruppendiskussionen in Internetforen, KZfSS. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 2014;66(3):459–474. [Google Scholar]

- 41.Die Medienanstalten, Mediengewichtungsstudie. https://www.diemedienanstalten.de/themen/forschung/mediengewichtungsstudie, 2021 (accessed 5 October 2021).

- 42.Glantz A., Michael T. In: Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. Baur N., Blasius J., editors. Springer VS; Wiesbaden: 2014. Interviewereffekte; pp. 313–322. [Google Scholar]

- 43.COSMO. COVID-19 Snapshot Monitoring. Impfungen. Fragebogen Welle 60. https://dfncloud.uni-erfurt.de/s/Cmzfw8fPRAgzEpA?dir=undefined&openfile=8160080, 2022 (accessed 16 March 2022).

- 44.Operskalski J.T., Barbey A.K. Risk literacy in medical decision-making. Science. 2016;352(6284):413–414. doi: 10.1126/science.aaf7966. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 45.Ben-Zvi D., Garfield J. In: The Challenge of Developing Statistical Literacy, Reasoning and Thinking. Ben-Zvi D., Garfield J., editors. Springer; Dordrecht: 2004. Statistical literacy, reasoning, and thinking: Goals, definitions, and challenges; pp. 3–15. [Google Scholar]

- 46.M. Schield, Information literacy, Statistical Literacy and Data Literacy (2004). http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.144.6309, 2004 (accessed 24 November 2021).

- 47.Abel T., Sommerhalder K. Gesundheitskompetenz/ Health Literacy. Bundesgesundheitsblatt. 2015;58:923–929. doi: 10.1007/s00103-015-2198-2. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 48.Lee C., Yang T., Inchoco G.D., Jones G.M., Satyanarayan A. In: Kitamura Y., Quigley A., editors. Vol. 607. The Association for Computing Machinery; New York: 2021. Viral Visualizations. How coronavirus skeptics use orthodox data practices to promote unorthodox science online. (CHI’21). [DOI] [Google Scholar]

- 49.Loomba S., de Figueiredo A., Piatek S.J., de Graaf K., Larson H.J. Measuring the impact of COVID-19 vaccine misinformation on vaccination intent in the UK and USA, Nature Human. Behaviour. 2021;5:337–348. doi: 10.1038/s41562-021-01056-1. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 50.Deutschlandfunk, Medienbericht: 50 Prozent aller Ungeimpften wählen AfD. SPD, Union und Grüne bei Ungeimpften extrem unbeliebt. https://www.deutschlandfunk.de/amp/50-prozent-aller-ungeimpften-waehlen-afd-spd-union-und-gruene-bei-ungeimpften-extrem-unbeliebt-102.html, 2021 (accessed 18 November 2021).