Im Zuge der Corona-Pandemie haben Finanzdienstleister ihre Online-Angebote und Smartphone-Apps weiter ausgebaut. Mit individuellen digitalen Services rund um die Uhr können auch traditionelle Institute mehr Kunden überzeugen.

Die Corona-Pandemie und die Folgen der weltweiten Krise treiben die Digitalisierung in der Bankenlandschaft weiter voran. Dies wird an den steigenden Nutzungszahlen im Onlinebanking deutlich. Allerdings hat im Zuge dessen auch die Kundenbindung bei vielen Instituten abgenommen. Insbesondere Sparkassen und genossenschaftliche Geldhäuser, deren Erfolg auf Finanzservices in der Region und auf der Nähe zu den Kunden vor Ort beruht, müssen dringend ihr Geschäftsmodell absichern. Dazu verbinden viele Institute ihr digitales Angebot zunehmend mit der persönlichen Beratung. Und das hat vielfach großen Erfolg.

Zunächst allerdings stellt Florian Pestel, Senior Manager bei der auf die Finanzbranche spezialisierten Unternehmensberatung Berg Lund & Company, fest: "Web- und App-Banking ist in den vergangenen zwei Jahren zum Dreh- und Angelpunkt der Kundenbeziehung geworden." Denn Onlineservices funktionieren kontakt- und kostenlos sowie unabhängig von Öffnungszeiten. Damit die Kunden die digitalen Angebote ihres Geldhauses auch nutzen, seien ein einfacher Zugang, eine einheitliche Gestaltung der Funktionen und ein intuitiver Onboarding-Prozess notwendig. "Wenn dies gelingt, kann ein Geldhaus das Produkt- und Serviceangebot mit geringem Mehraufwand stark skalieren", ist Pestel überzeugt. Digitale Prozesse würden überdies deutlich weniger Ressourcen von Mitarbeitenden binden. Leistungsstarke digitale Services und eine hohe Durchdringung des Onlinebankings bei den Kunden wirken laut Pestel daher als klare Wettbewerbsvorteile für Finanzinstitute.

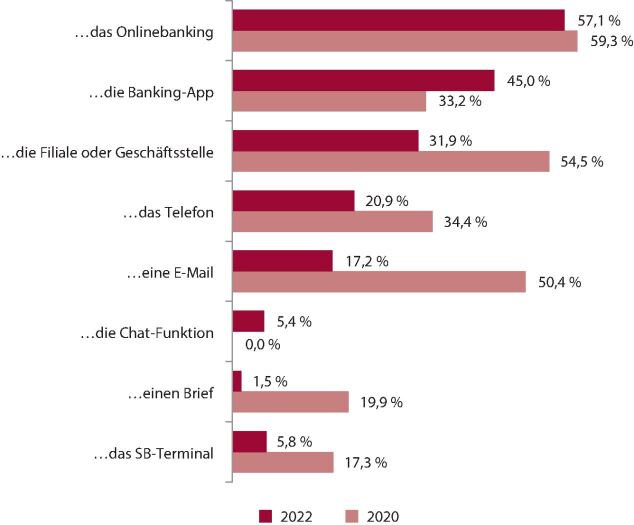

Tatsächlich hat sich im Onlinebanking in den vergangenen Jahren viel getan. Vor allem Finanz-Apps werden bei den Bundesbürgern immer beliebter, wie die Managementberatung Investors Marketing (IM) in ihrer Privatkundenstudie 2022 feststellt. Demnach steuern Kunden zur Erledigung von Serviceanfragen mittlerweile häufiger die App ihres Geldhauses statt einer Geschäftsstelle an (siehe Grafik Seite 16). "Banking-Apps sind in der Breite der Privatkunden angekommen - jeder zweite nutzt diese regelmäßig", betont IM-Gründer Oliver Mihm. Die Sparkassen-App habe inzwischen rund 13 Millionen aktive Nutzer und läge damit an der Spitze hiesiger Smartphone-Anwendungen. Danach kommen laut Mihm gemessen an den Nutzerzahlen die Banking-Apps der Volks- und Raiffeisenbanken sowie die Anwendungen der ING Deutschland. Mit deutlichem Abstand im IM-Nutzerranking folgen bankfremde Programme wie das von Finanzguru mit rund 500.000 aktiven Nutzern. "Die mit großem Medienecho gestarteten Multibanking-Apps konnten sich bisher nicht gegen die Platzhirsche von Sparkasse & Co. durchsetzen", stellt Mihm fest.

Auf Basis der hohen Nutzerzahlen der Sparkassen-App kann die Finanz Informatik (FI), als IT-Dienstleisterin der Sparkassen-Finanzgruppe, von einem starken Wachstum des digitalen Geschäfts der angeschlossenen Institute berichten. Laut einer Pressemitteilung vom Mai 2022 lagen die Produktabschlüsse in den digitalen Kanälen Ende 2021 bei über 500.000 im Monat. Im März 2022 sollen es noch einmal 25 Prozent mehr Abschlüsse gewesen sein. Und bis Ende 2022 könnten eine Million Abschlüsse pro Monat möglich sein, hofft die FI. Dazu beitragen soll die jüngst modernisierte Sparkassen-App, die seit März mit neuer Oberfläche aufwartet (siehe Bankmagazin-Ausgabe 6/2022, Seite 38).

Mobile Finanzdienste bevorzugt

Immer mehr Bundesbürger greifen vor allem über das Smartphone auf Onlineservices zu. Beachtliche 20 Stunden pro Woche surfen die Deutschen im Durchschnitt mit dem Device. Das hat die Postbank in ihrer Digitalstudie 2022 festgestellt. Und je jünger die Kunden, umso exzessiver sei deren mobile Internetnutzung. Die unter 40-Jährigen verwenden das Smartphone für den Internetzugang im Schnitt knapp 32 Stunden pro Woche, so die Studie. "Auch für die täglichen Bankgeschäfte wird das Handy immer mehr zur digitalen Filiale", beobachtet Thomas Brosch, Leiter Digitalvertrieb der Postbank. Inzwischen würden sechs von zehn Deutsche mit dem Smartphone oder einer Karte bezahlen. Wobei nicht nur die Hygieneregeln aufgrund des Corona-Virus für einen kräftigen Schub gesorgt hätten. Digitale Bezahlmethoden seien einfacher und schneller als Bargeld, so Brosch.

Konkrete Nutzerzahlen zum Bezahlen mit dem Smartphone liefert eine Yougov-Umfrage im Auftrag des Genossenschaftsverbandes - Verband der Regionen. Demnach ist zwar das Onlinebanking via Laptop und PC immer noch deutlich weiter verbreitet als das Mobile Banking über eine App. Die Vergleichswerte liegen hier bei 42 Prozent und 24 Prozent. Weitere 15 Prozent der Befragten nutzen beide Online-Optionen gleichermaßen. Zumindest gelegentlich mit dem Smartphone bezahlen würden aber immerhin fast 30 Prozent der Deutschen ab 18 Jahren.

Einen tieferen Einblick in die Unterschiede beim Web- und App-Banking gewährt Friederike Stradtmann, Managing Director bei Accenture Strategy. So sei die Finanzübersicht, also der Blick auf den Kontostand der einzelnen abgeschlossenen Produkte, inzwischen der Standardeinstieg nach dem Kunden-Log-in. Mittlerweile üblich sei eine Darstellung von Zahlungsverkehrskonten, Depots und Finanzierungen. "Aber nur wenige Banken können auch Versicherungsprodukte anzeigen", moniert Stradtmann mit Blick auf das Leitbild einer ganzheitlichen Finanzübersicht. Immerhin hätten einige Institute - auch mithilfe von Fintechs - mittlerweile Kontoaggregatoren eingebaut, so dass Kunden mit mehreren Bankverbindungen auch die Kontostände bei anderen Instituten sehen können. Was einzelne Transaktionen betrifft, etwa Überweisungen, Daueraufträge oder Wertpapiergeschäfte, bieten die Geldhäuser hierzulande unterschiedliche Kundenerlebnisse, erläutert Stradtmann. Das entscheidende Kriterium sei, wie leicht dem Nutzer ein Vorgang gemacht wird. Zur Pflicht gehörten etwa die Fotoüberweisung ebenso wie das automatische Ausfüllen von Kontoverbindungen bereits bekannter Zahlungsempfänger. Das werde aber längst nicht überall angeboten. Auch die verschiedenen zugelassenen TAN-Verfahren bedeuten laut Stradtmann einen mehr oder weniger hohen Aufwand für Kunden.

Digitale Kreditantrag- und Abschlussstrecken gebe es im Onlinebanking weiterhin vor allem nur für standardisierte Produkte. Immerhin seien einige Prozesse für Baufinanzierungen mittlerweile auf dem technischen Vormarsch. Doch als Voraussetzung dafür nennt die Accenture-Expertin, dass Kunden neben den wesentlichen Datenpunkten auch digitalisierte Dokumente hochladen und mit ihrem Institut sicher austauschen können. Insbesondere wegen der mehrfachen Filialschließungen während der Corona-Pandemie hätten viele Banken und Sparkassen die Möglichkeit einer digitalen Unterschrift geschaffen. Daher sind laut Stradtmann nun Produktabschlüsse ohne Filialbesuch und papierhaften Schriftverkehr durchaus gängige Praxis.

Zweifellos hat die Digitalisierung von Finanzdienstleistungen in den vergangenen zwei Jahren einen kräftigen Schub erfahren - allerdings hat die Entwicklung auch eine Kehrseite. Denn digitale Bankgeschäfte, so scheint es, führen zu einer gewissen Gleichgültigkeit der Kunden gegenüber ihrer Bank oder Sparkasse. Auch das ist ein Ergebnis der IM-Privatkundenstudie. So erinnern sich 80 Prozent der Befragten an kein positives Erlebnis mit ihrer Hausbank in den vergangenen zwölf Monaten, führt IM-Chef Mihm aus. Hingegen hätten trotz kontroverser Themen wie Negativzinsen, Gebührenerhöhungen oder Verwahrentgelten nur 13 Prozent der Bankkunden negative Erfahrungen gemacht. "Diese Indifferenz lässt aufhorchen, sie zeugt von keiner echten Kundenbindung", schlussfolgert Mihm. Besonders deutlich sei die Wechselbereitschaft bei den Sparkassen gestiegen. Bereits jeder zehnte Kunde würde innerhalb von 24 Monaten zu einem anderen Institut wechseln wollen. Bei der Comdirect befänden sich 13 Prozent auf dem Sprung, bei der Deutschen Bank seien zwölf Prozent und bei der Commerzbank neun Prozent wechselwillig. Auffallend niedrig falle die Wechselbereitschaft bei den Volks- und Raiffeisenbanken mit fünf Prozent, bei der Deutschen Kreditbank (DKB) mit drei Prozent und bei der ING mit zwei Prozent aus.

| Frage: Auf welche der folgenden Strategien setzt Ihre Bank bei Beratung und Vertrieb? | |

|---|---|

| Persönlichen, aber digital gestützten Kundenkontakt | 69 % |

| Wechsel zwischen den Kanälen ohne Medienbrüche | 57 % |

| Mirco-Journeys für dezidierte Kundengruppen | 41 % |

| Digitale Vertriebskanäle und Kundenkontaktpunkte | 28 % |

| Eigenes Plattform-Ökosystem und Integration von Dritten | 25 % |

| Integration unserer Produkte und Services in andere Plattformen | 24 % |

Die Befragten der IM-Privatkundenstudie gaben auch an, dass sie positive Erfahrungen beim Service über Telefon und per E-Mail gemacht haben. "Persönliche Kontaktpunkte sind ein wirksamer Hebel für positive Kundenerlebnisse. Fast die Hälfte der Kunden möchte auch aktiv auf interessante und relevante Themen angesprochen werden", betont Mihm. Wichtig sei dabei ein strukturiertes Vorgehen: angefangen bei einem kundenzentrierten Zielbild über die schrittweise Optimierung des Kontakterlebnisses für den Kunden bis zur kommunikativen Begleitung in der Bank.

Kundennähe auf digitalen Wegen aufbauen

Laut einer Studie von Lünendonk gemeinsam mit KPMG wird Customer Centricity zunehmend zum Erfolgsfaktor (siehe Tabelle oben). "Kundenzentrierung geht nicht ohne digitale Technologien", heißt es darin wörtlich. Und in einer Studienzusammenfassung titelt die Unternehmensberatung Simon Kucher & Partners: "Kundennähe DURCH Digitalisierung." Die Untersuchung basiert auf einer breit angelegten Konsumentenbefragung zum Thema Wertpapierberatung. Die Ergebnisse lassen sich aber auf andere Geschäftsbereiche der Geldhäuser übertragen. Demnach fasst Maximilian Biesenbach, Partner bei Simon Kucher, zusammen: "Kunden wünschen sich mehr Proaktivität, intuitive Oberflächen, einfache Bedienbarkeit sowie gleichzeitig digitale Tipps, Nachvollziehbarkeit und Individualisierbarkeit." Die Lösung für alle diese Bedürfnisse ist laut Biesenbach die hybride Beratung.

"Eine Spur persönlicher" gibt sich die Frankfurter Bankgesellschaft. Holger Mai, Vorsitzender der Geschäftsleitung, bestätigt, dass die Gruppe Prozesse digitalisiert. Dies geschehe"aber nie zulasten der Beratung von Mensch zu Mensch, sondern nur, um diese optimal zu unterstützen", sagt Mai. Die Frankfurter Bankgesellschaft ist eigenen Angaben zufolge mittlerweile für knapp 80 Prozent der Sparkassen die Partnerin im Wealth Management. Darüber hinaus gebe es eine White-Label-Vermögensverwaltung auch für eine Mindestanlage deutlich unter einer Million Euro.

Nun war in der Vermögensverwaltung persönliche Nähe schon immer wichtig. Aber dass seit geraumer Zeit auch Kreditinstitute mit weniger betuchten Kundinnen und Kunden trotz der fortschreitenden Digitalisierung den persönlichen Kontakt auf keinen Fall verlieren möchten, zeigt ein Beispiel aus der Sparkasse Essen. Das Institut geht laut seinem Vorstandsvorsitzenden Helmut Schiffer bei der Digitalisierungsstrategie über die Digitale Agenda des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) hinaus. So produzieren die Essener laut eigenen Angaben einen Podcast sowie Live-Streams direkt in die Klassenzimmer örtlicher Schulen und bieten ihren Kunden Onlineevents wie einen digitalen Immobilienmarkt. Diese Lösungen sollen den Kunden das Leben einfacher machen und die persönliche Nähe zur Sparkasse Essen stärken.

Auch bei den genossenschaftlichen Geldhäusern ertönt derzeit besonders oft das Hohelied der persönlichen Beratung. "Die Zukunftsperspektive für modernes genossenschaftliches Banking sieht vor, für die Menschen eine Brücke zu bauen zwischen digitaler Welt und Heimat, indem sie das Beste aus beiden Sphären zu einem integrierten Omnikanal-Angebot zusammenführen", schreibt Ingmar Rega, Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbandes - Verband der Regionen, in einem Gastbeitrag für die "Börsen-Zeitung". Rega erklärt die Genossenschaftsbanken zu regionalen Netzwerkpartnern. Ihm schwebt ein Ökosystem rund um Bauen und Wohnen oder auch Gesundheit und Pflege vor. Sichtbarkeit und persönliche Ansprechpartner in der Region gehören laut dem Verbandschef auch im digitalen Zeitalter zum Markenkern der Volks- und Raiffeisenbanken.

Ranking zur digitalen Reife veröffentlicht

Gute Ideen, wie sie mit digitaler Kompetenz beim Kunden punkten kann, hat zum Beispiel die Sparda-Bank Baden-Württemberg. Laut einer Benchmark-Studie von Finnoconsult zur digitalen Reife von Finanzinstituten katapultierte sich die Sparda-Bank vom Vorjahresplatz 19 auf die Poleposition 1. Auf weiteren vorderen Plätzen in Deutschland liegen in absteigender Reihenfolge die Hamburger Sparkasse, die Deutsche Postbank, die ING und die Deutsche Bank. Zu den zwölf von Finnoconsult untersuchten Dimensionen digitaler Reife zählen neben der Website, dem Onlinebanking, den Mobile Apps, Social Media und Preistransparenz erstmals auch Innovationen und eine Nachhaltigkeitsagenda.

Laut der Unternehmensberatung Finnoconsult, die auf die Entwicklung digitaler Services für Banken und Versicherer spezialisiert ist, bietet die Sparda-Bank Baden-Württemberg zum Zweck der Kundenbindung ein besonders ausgeprägtes Ökosystem. Ebenfalls überzeugend, so die Ausführungen von Finnoconsult, sei die Attraktivität für potenzielle Kunden. Die Kontoeröffnung könne direkt von der Startseite initiiert werden, und die Vorteile, Kunde zu werden, seien sehr übersichtlich dargestellt. TEO, die App für das Mobile Banking, biete viele hilfreiche Funktionen, auch die Onlineservices seien gut beschrieben und einfach zu finden. Vor allem die Einfachheit des digitalen Angebots über die gesamte User Journey sei überzeugend.

Als deutsches Vorzeigebeispiel im Bereich Nachhaltigkeit gilt laut Finnoconsult die ING. Auch die Deutsche Bank falle bei diesem Kriterium positiv auf. Überdies könne die Deutsche Bank unter anderem im Bereich Innovation punkten. Defizite habe das Institut bei der Loyalität und einem Ökosystem. Bei der Commerzbank gefällt Finnoconsult die breite Präsenz auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Zudem werde stets und angemessen auf App-Bewertungen der Kunden eingegangen. Negativ zu bewerten sei eine niedrige Seitenladegeschwindigkeit.

Auch in Zukunft wird sich das digitale Serviceangebot von Banken, Sparkassen und genossenschaftlichen Geldhäusern rasant weiterentwickeln. Nach Auffassung von Unternehmensberatern wird vor allem die Banking-App auf dem Smartphone an Bedeutung gewinnen. "Sie wird der Schlüssel zum Onlinebanking", prognostiziert Pestel von Berg Lund & Company. Der Experte erwartet, dass nicht nur einzelne Produkte auf Kundengruppen zugeschnitten werden, sondern auch das Online-Banking selbst individualisiert werde. Erste Institute würden bereits Module anbieten, mit denen ein persönliches Onlinebanking mit individuellem Funktionsumfang möglich werde.

Jens-Thorsten Rauer, geschäftsführender Direktor des IT-Dienstleisters GFT Technologies, skizziert noch weitergehende spannende Entwicklungen. Er spricht von "phygitalen Angeboten", einer Kombination aus physischen und digitalen Funktionen. Mit einer Vielzahl von Sensoren auf den allgegenwärtigen Smartphones könnten spezielle Apps ihren Benutzern individuelle digitale Erfahrungen mit einer physischen Komponente verschaffen.

Kompakt.

Viele Kreditinstitute hierzulande sind bei der Digitalisierung gut vorangekommen.

Banking-Apps entwickeln sich zum Dreh- und Angelpunkt der Kundenbeziehung.

Die Verbraucher wünschen vor allem einfache und intuitiv zu bedienende Lösungen.

Der weitere Ausbau digitaler Tools wird die Kundenzentrierung erst möglich machen.

Die Cloud als Wegbereiter für Innovation.

Banking ist eine der wenigen Industrien, in denen ein gravierender Anteil der Wertschöpfungskette mittels Software produziert wird. Nach dem Menschen wird also Software zum wichtigsten Produktionsfaktor. Und wie der Ökonom Joseph Schumpeter bereits feststellte, führt eine neuartige Art und Weise der Kombination von Produktionsfaktoren zum Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft - sie führt zu Innovation. Insofern ermöglicht die Cloud den Software-Technologischen-Stack neuartig zu gestalten. Damit sind wir in der Lage, den Banken eine Kernbankenplattform als Software as a Service anzubieten, mit sehr hohem Automatisierungsgrad, State-of-the-Art-Sicherheit und attraktivem Total Cost of Ownership. Die Cloud macht neue Geschäftsmodelle und integrierte Eco-Systeme möglich und hilft den Instituten, besser auf die Bedürfnisse der Vielzahl von unterschiedlichen Stakeholdern einzugehen. Wenn richtig genutzt, ist die Cloud definitiv ein Enabler von Innovationen im Banking.

Quelle: Marcin Krawiec, Head of Cloud Platforms, SAP Fioneer

Stefan Terliesner

ist Diplom-Volkswirt und freier Wirtschaftsjournalist in Köln. Für das Bankmagazin schreibt er seit 16 Jahren.