Abstract

Bedingt durch die COVID-19-Pandemie und das damit einhergehende Post-COVID-Syndrom, hat der Begriff der „Fatigue“ deutlich an Bedeutung gewonnen. Aber sowohl Definition wie auch Ursachen der Fatigue differieren in Abhängigkeit des jeweils betrachteten Krankheitsbildes. Zudem verwenden Betroffene, die ihre Symptomatik im alltäglichen Klinikalltag beschreiben, scheinbar nahezu durchgehend die Begriffe Müdigkeit, Fatigue und Erschöpfung synonym. Im Jahr 2007 beschrieb Olson, dass aus ihrer Sicht diese drei Begriffe als distinkte Zustände zu verstehen sind, diese aber auf einem Kontinuum in Relation zueinander gesetzt werden können. Diese Überlegung aufgreifend, wird ein Überblick über die aktuelle Forschung gegeben. Hierzu wurde die veröffentlichte Literatur der letzten zwei Jahre nach den Begriffen „Tiredness“, „Fatigue“ und „Exhaustion“ durchsucht. Es lassen sich einige gemeinsame Diagnoseinstrumente finden. Jedoch fällt die große Vielfalt der Instrumente auf, die zur Erfassung der drei Begriffe herangezogen werden. Trotz dieser unterschiedlichen Diagnose- und damit Definitionsmöglichkeiten lassen sich für die drei Symptome jeweils unterschiedliche therapeutische Maßnahmen ableiten. Es ist gerade vor dem Hintergrund der weiteren Therapie entscheidend, die drei Begriffe der Müdigkeit, der Fatigue und der Erschöpfung, voneinander zu trennen und jeweils einzeln auf dem gemeinsamen Kontinuum zu betrachten. Denn nur so ist sowohl eine zutreffende Diagnose als auch eine damit einhergehende erfolgreiche individuelle Therapie ableitbar.

Schlüsselwörter: Fatigue, Burnout, Stressbedingte Störung, Chronisches Erschöpfungssyndrom, Anhaltende körperliche Symptome

Abstract

Owing to the COVID-19 pandemic and the associated post-COVID syndrome, the concept “fatigue” has gained significant importance. However, both the definition and the causes of fatigue differ depending on the disease pattern in question. Moreover, individuals who describe their symptoms in everyday clinical settings seem almost universally to use the terms tiredness, fatigue and exhaustion synonymously. In 2007, Olson described these three terms as being distinct states in her view, but that they can be placed in relation to each other on a continuum. Taking up this consideration, an overview of current research is provided. For this purpose, the published literature of the last 2 years was searched for the terms “tiredness”, “fatigue” and “exhaustion”. Some common diagnostic instruments can be found. However, the great variety of instruments used to capture the three terms is striking. Despite these different diagnostic and definition possibilities, different therapeutic measures can be derived for each of the three symptoms. It is crucial, especially with regard to further therapy, to separate the three terms tiredness, fatigue and exhaustion from each other and to consider each of them separately on the common continuum. This is the only way to establish both an accurate diagnosis and the successful individual therapy that goes along with it.

Keywords: Fatigue, Burnout, Stress-related disorder, Exhaustion disorder, Persistent physical symptoms

Einleitung

Bedingt durch die COVID-19-Pandemie und das damit einhergehende Post-COVID-Syndrom, unter dem bis zu 15 % der an dem Coronavirus Erkrankten [50] nach Abklingen der üblichen Beschwerden leiden, hat das Symptom „Fatigue“ deutlich an Bedeutung gewonnen und erlangt nun zunehmende wissenschaftliche und therapeutische Aufmerksamkeit, wie z. B. zur Entwicklung der S1-Leitlinie Post-COVID/Long-COVID [27]. Auch deshalb, weil die Post-COVID-Fatigue von betroffenen Patient*innen als das häufigste Symptom angegeben wird (vgl. [23, 45, 51, 52]).

So leidet noch Wochen oder Monate nach der Infektion ein nicht unerheblicher Prozentsatz der Betroffenen an Fatigue [52]. Trotz vollständiger Erholung von der Coronainfektion klagen noch nach zwei bis drei Monaten 71 % bis ca. 87 % der Betroffenen über eine Fatigue [58]. Ebenso berichtete mehr als die Hälfte aller Patient*innen noch zehn Wochen nach den Infektionssymptomen über eine weiterhin bestehende Fatigue. In einem Review zeigte sich zudem, dass mit 44 % die Fatigue das meist berichtete Symptom bei Post-COVID-Erkrankten ist [52].

Dies führt nun dazu, dass eine adäquate Definition des Begriffs Fatigue notwendig ist, um daraus ableitbare Erklärungen zur Genese sowie für Diagnose- und Therapieempfehlungen gewinnen zu können. Es wird aber im Rahmen der Forschung und der pandemiebedingten Häufung von Patient*innen mit Fatigue deutlich, dass es keine einheitliche Definition für den Begriff Fatigue gibt.

So kann Fatigue als allgemeines Gefühl der Kraftlosigkeit oder aber als subjektives unangenehmes Gefühl von Energiemangel bis zum Burnoutgefühl beschrieben werden [41]. Aber sowohl Definition wie auch Ursachen der Fatigue differieren in Abhängigkeit des jeweils betrachteten Krankheitsbildes, was dazu führt, dass es unterschiedliche krankheitsspezifische Fatiguedefinitionen gibt [31]. Zudem verwenden Patient*innen, die ihre Symptomatik im alltäglichen Klinikalltag beschreiben, scheinbar nahezu durchgehend die Begriffe Müdigkeit, Fatigue und Erschöpfung synonym. Gleiches gilt aber auch für die wissenschaftlich und therapeutisch Arbeitenden.

Es scheint jedoch relevante Unterschiede der Begrifflichkeiten vor allem in Bezug auf die Therapie der jeweiligen Beschwerden zu geben. Vor diesem Hintergrund ist es deshalb aus unserer Sicht zwingend erforderlich, eine Differenzierung zwischen Müdigkeit, Fatigue, und Erschöpfung zu diskutieren.

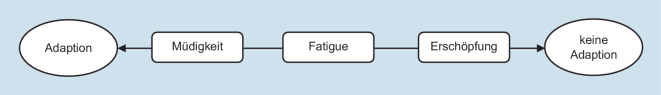

In ähnlicher Weise hat Olson bereits 2007 eine Neuinterpretation der Begriffe Müdigkeit, Fatigue, und Erschöpfung vorgenommen [38]. Sie beschreibt diese als distinkte Zustände, die aber in einem Kontinuum in Relation zueinander gesetzt werden können. Bei der Zuordnung dieser drei Zustände in einem Kontinuum orientiert sie sich an dem biologischen Modell des Adaptionssyndroms nach Selye [46], welches drei wesentliche Phasen der Adaption eines Organismus auf externe Reize beschreibt: eine Alarmreaktion, eine Resistenzphase und eine Erschöpfungsphase. Des Weiteren beschreibt sie Unterschiede der drei Begriffe in sechs Kategorien. Konkret waren dies: Schlafqualität, Kognition, Durchhaltevermögen, emotionale Reaktion, Kontrolle über körperliche Begriffe und soziale Interaktion.

Olson legte 2007 mit der Unterscheidung der drei Begriffe Müdigkeit, Fatigue und Erschöpfung und der Verortung auf einem Kontinuum einen Grundstein. Interessant ist für uns daher, ob seit diesem Artikel weitere Forschung zur Verifikation, Weiterführung oder Widerlegung stattgefunden hat. Allerdings wird bei einer umfassenden Literaturrecherche deutlich, dass die Begrifflichkeiten entweder weiterhin einheitlich verwendet werden, nicht einheitlich unterschieden werden oder sich ausschließlich auf Olsons damalige Studie beziehen. Demnach ist es auffällig, dass die dynamische Weiterentwicklung in dieser Forschungsfrage ausgeblieben zu sein scheint. Ziel dieses Artikels ist es daher, einen Überblick über die Definitionen der Begriffe Müdigkeit, Fatigue und Erschöpfung und ihrer Differenzierung voneinander zu geben, aber auch mögliche Ideen zur Diagnostik und Interventionen für die Therapie im klinischen Alltag herzuleiten.

Methodik

Die Inhalte von Olsons Artikel von 2007 sollen nun anhand von Studien der letzten zwei Jahre in einem Zeitraum von Januar 2019 bis April 2022 überprüft werden und die Ergebnisse hier als Diskussionsanstoß vorgestellt werden. Da Fatigue nicht nur bei Corona auftritt, sondern auch in vielen anderen Zusammenhängen eine Rolle spielt, wurde in der veröffentlichten Literatur nach Beschreibungen von Fatigue in Populationen gesucht, in denen sie gehäuft auftritt. Daher wurde in der Literatur konkret bei den Bevölkerungsgruppen nach den Begriffen „Tiredness“, „Fatigue“ und „Exhaustion“ gesucht, in denen Fatigue allgemein als eine wichtige Komponente angesehen wird.

Auf der Grundlage des Artikels von Olson und Morse [39] wurden schließlich die Artikel durchsucht, die sich mit dem Konzept der Fatigue bei Schichtarbeitern, Sportlern und Personen mit der Diagnose chronisches Erschöpfungssyndrom (CFS), Krebs oder Depression befassten. Das CFS, krebsbedingte Müdigkeit und Depressionen stehen für krankheitsbedingte Fatigue, Schichtarbeiter wurden ausgewählt, um arbeitsbedingte Fatigue darzustellen, und Sportler*innen wurden ausgewählt, um Fatigue im Zusammenhang mit Freizeitaktivität zu zeigen.

Es wurde hier gezielt nicht nach dem Begriff der „Schläfrigkeit“ gesucht, da dieses Konstrukt zum einen nicht von Olson im Kontinuum verortet wurde. Zum anderen zeichnet sich im Gegensatz zur Müdigkeit, bei der eher keine Schlafneigung besteht und die ohne Adaption zur Erschöpfung führen kann, Schläfrigkeit durch einen erhöhten Schlafdruck bis hin zu Sekundenschlaf und erhöhter Einschlafneigung aus [53].

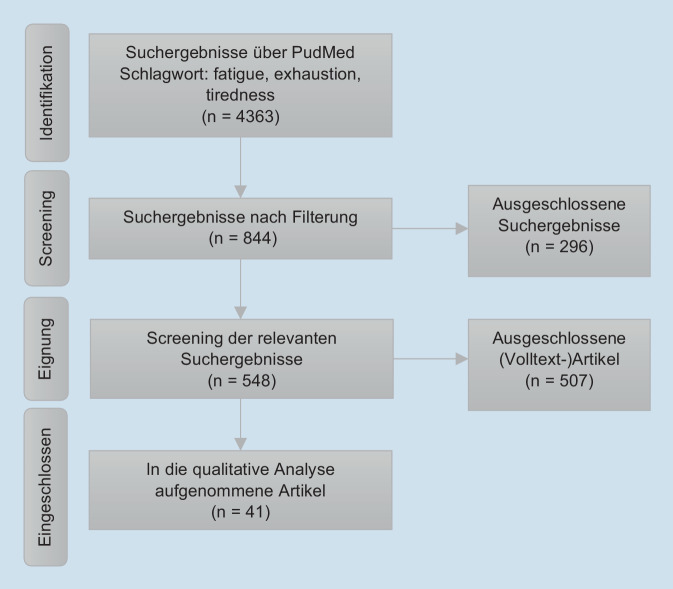

Bei der Literaturrecherche wurde die Suchmaschine PubMed verwendet und nach den o. a. drei englischen Begriffen durchsucht. Es wurden anhand dieser Suchanfrage insgesamt 4363 Studien zu dieser Thematik gefunden, wobei nach der Filterung der relevanten Themengebiete 844 Studien zunächst geeignet waren, wovon aber 803 aufgrund von irrelevanten Definitionen ausschieden und aufgrund anderer Fragestellungen (Tierversuche oder rein medizinische Experimente) nicht zum Thema passend waren (siehe Abb. 1). Somit bleiben zum endgültigen Vergleich nur 41 englischsprachige Studien, welche in den Tab. 1, 2 und 3 aufgeführt und im weiteren Verlauf nun diskutiert werden. Wobei einige der Studien Ausführungen zu zwei oder drei der relevanten Suchbegriffe enthielten.

| Autor*innen (Jahr) | Referenz | Proband*innen | Messinstrumente (Cronbachs Alpha, soweit angegeben) |

Definitionen |

|---|---|---|---|---|

| Alsayed et al. (2022) | [1] | n = 282 |

OFER (α = 0,85) |

Müdigkeit ist ein vorübergehender Zustand und bezieht sich auf die Unfähigkeit normalen Tätigkeiten nachzugehen. Die Erholung erfolgt schnell, wenn die Erschöpfung nicht sehr stark ist |

| Cho et al. (2021) | [8] | n = 858 |

OFER (α = 0,85) |

Müdigkeit kann die Konsequenz für frühere Tätigkeiten sein und kann durch Erholung gelindert werden. Sollte keine Erholung eintreten, kann sich die Müdigkeit anhäufen und zur chronischen Fatigue werden |

| Guest et al. (2021) | [19] | n = 386 |

OFER-15 (α > 0,84) |

Müdigkeit wird als kurzzeitige Ermüdung definiert und wird am Ende der Schicht gemessen |

| Ismail et al. (2019) | [24] | n = 220 |

OFER-15 (α > 0,84) COPSOQ II (α = 0,85) |

Müdigkeit ist definiert durch Energiemangel, die unmittelbar nach früheren (Arbeits‑)Tätigkeiten folgt und als menschliche Schutzreaktion interpretiert werden kann. Chronische Fatigue/Erschöpfung ist das Ergebnis starker Müdigkeit. Stress erhöht die Müdigkeit |

| Ismail et al. (2021) | [25] | n = 220 |

OFER-15 (α > 0,84) |

Die Adaption und Reduktion von Fatigue zur Müdigkeit kann durch vorhandene und verwendbare Copingstrategien erreicht werden |

| Poole and Spies (2021) | [43] | n = 81 |

OFER (α = 0,85) |

Müdigkeit wird am Ende eines (Arbeits‑)Tages erlebt. Betroffene berichten, dass sie wenig Energie am Ende des Tages haben, die aber durch Erholung gelindert werden kann. Bei fehlender Adaption und starker Müdigkeit kann es zu anhaltender Fatigue kommen |

| Yamaguchi et al. (2022) | [60] | n = 942 |

SF-36‑J (α = 0,77–0,93) MFI‑J (α = 0,88) PSQI‑J (α = 0,67) OFER‑J (α = 0,75–0,85) |

Müdigkeit ist gekennzeichnet durch aufgebrauchte Energie. Dabei haben Betroffene Schwierigkeiten normalen Aktivitäten nachzugehen, am Ende eines Arbeitstages, die aber durch Ruhepausen gelindert werden kann. Bei fehlender Erholung erhöht sich das Risiko, an einer Fatigue zu leiden |

OFER Occupational Fatigue/Exhaustion Recovery, OFER-15 Occupational Fatigue/Exhaustion Recovery (15 Items), COPSOQ Copenhagen Psychosocial Questionnaire, SF-36‑J Short Form Health Survey (36 Items; Japanese version), MFI‑J Multidimensional Fatigue Inventory (Japanese version), PSQI‑J Pittsburgh Sleep Quality Index (Japanese version), OFER‑J Occupational Fatigue/Exhaustion Recovery (Japanese version) COPSOQ-II Copenhagen Psychosocial Questionnaire version II

| Autor*innen (Jahr) | Referenz | Proband*innen | Messinstrumente (Cronbachs Alpha, soweit angegeben) |

Definitionen |

|---|---|---|---|---|

| Alsayed et al. (2022) | [1] | n = 282 |

OFER (α = 0,85) |

Chronische Fatigue (CF) und Erschöpfung werden hier synonym verwendet; CF/Erschöpfung wird oft als ein langwieriger Zustand betrachtet und beinhaltet körperliche, mentale und emotionale Elemente, inklusive anhaltender Müdigkeit, bei der die Genesung nie vollständig eintreten kann |

| Barzegarpoor et al. (2020) | [3] | n = 10 | – | Fatigue ist ein sehr komplexes Phänomen, das die menschliche Leistungsfähigkeit bei sportlichen Wettkämpfen und Aktivitäten des täglichen Lebens einschränkt |

| Bauer et al. (2020) | [4] | n = 24 | – | Fatigue ist ein physiologisches und psychologisches Phänomen, welches bei verschiedenen körperlichen Aktivitäten in unterschiedlichem Ausmaß auftritt. Es ist ein Zustand, bei dem die Leistungsfähigkeit nur mit gesteigerter Anstrengung aufrechterhalten werden kann |

| Calabria et al. (2022) | [6] | n = 136 | MFIS | Fatigue wird weit definiert als übermäßige Müdigkeit mit körperlicher, kognitiver und/oder muskulärer Schwäche. Das Ausmaß hängt von der zugrunde liegenden Krankheit sowie von soziodemografischen Variablen ab. Kognitive und neuropsychiatrische Symptome sind Prädikatoren für Fatigue |

| Davey et al. (2019) | [9] | – | – | Fatigue wird definiert als ein subjektives, überwältigendes Gefühl von Müdigkeit in Ruhe, Erschöpfung bei Aktivität, Energiemangel, der die Bewältigung alltäglicher Aufgaben behindert, mangelnde Ausdauer oder als Verlust an Vitalität, der unangenehm und belastend sein und körperliche und soziale Aktivitäten beeinträchtigen kann |

| Deng et al. (2021) | [10] | – | – | Fatigue unterscheidet sich von der täglichen Müdigkeit, und sie hat keine Linderung nach Ruhe oder Schlaf, dabei wird der psychische und physiologische Zustand der Patienten beeinträchtigt und die Lebensqualität verringert |

| Dohrmann et al. (2019) | [11] | n = 172 |

SOFI (α = 0,86–0,93) COPSOQ-II (α = 0,85) |

Fatigue ist assoziiert mit extremer Müdigkeit oder Schläfrigkeit und ist meist ein Zustand, der sich im Laufe der Zeit zu einer chronischen körperlichen und mentalen Beeinträchtigung ausweiten kann |

| Frone and Blais (2019) | [15] | n = 1375 |

3D-WFI (α = 0,97–0,99) |

Fatigue wird durch extreme Müdigkeit und eingeschränkte Funktionsfähigkeit beschrieben, die während und am Ende des (Arbeits‑)Tages subjektiv erlebt wird, und von Schläfrigkeit abgegrenzt werden muss |

| Gandasegui et al. (2021) | [16] | – | – | Fatigue wird definiert als Gefühl der Müdigkeit, die nicht mir körperlicher Aktivität zusammenhängt, sich unverhältnismäßig verschlimmern kann und sich nicht durch Ruhe bessert |

| Guest et al. (2021) | [19] | n = 386 |

OFER-15 (α > 0,84) |

Anhaltende Fatigue entsteht, wenn Betroffene sich geringfügig von starker Müdigkeit erholen. Chronische Fatigue/Erschöpfung ist eine maladaptive Folge anhaltender Fatigue, die in abnehmendem Interesse, verminderter Konzentration und negativen Emotionen resultiert |

| Herpich et al. (2020) | [21] | n = 45 | BFI | Fatigue wird als Zustand beschrieben, bei dem die Fähigkeit beeinträchtigt ist, mentale und körperliche Aktivitäten auszuführen. Außerdem hängt Fatigue mit höheren Depressionswerten zusammen |

| Holgado et al. (2020) | [22] | n = 30 | – | Mentale Fatigue wird als komplexer Zustand beschrieben, der sich langfristig auf die kognitiven Funktionen, Energie und erhöhte Wahrnehmung auswirkt |

| Ismail et al. (2019) | [24] | n = 220 |

OFER-15 (α > 0,84) COPSOQ II (α = 0,85) |

Chronische (arbeitsbedingte) Fatigue ist definiert als eine mentale oder körperliche Erschöpfung, die eine Person daran hindert, normal zu funktionieren, und zwar als Folge längerer körperlicher und/oder mentaler Anstrengung ohne genügend Zeit zum Ausruhen und Erholen |

| Ismail et al. (2021) | [25] | n = 220 |

OFER-15 (α > 0,84) |

Das Nichtvorhandensein von Copingstrategien hindert die Adaption und Reduktion von Fatigue zur Müdigkeit und Betroffene entwickeln eine anhaltende Fatigue |

| Kober et al. (2021) | [26] | n = 1217 | LFS | Fatigue wird als belastender, anhaltender Zustand körperlicher, emotionaler und/oder kognitiver Müdigkeit oder Erschöpfung definiert |

| Mahon and Carr (2021) | [32] | – | – | Fatigue wird als anhaltender, subjektiver Zustand von Müdigkeit oder Erschöpfung definiert, die nicht im Verhältnis zur Aktivität steht und die bekannten Funktionen beeinträchtigt |

| Martínez-Zaragoza et al. (2020) | [33] | n = 96 | 5‑Punkte visuelle Skala | Fatigue wird als Ergebnis von Arbeitsstress beschrieben. Einige Folgen von Fatigue sind nachlassende Aufmerksamkeit, Konzentrationsschwäche, verlängerte Reaktionszeit, verringerte Verarbeitungskapazität, beeinträchtigte Kommunikation, Reizbarkeit und Mangel an Empathie |

| Meeusen et al. (2020) | [35] | – | – | Fatigue wird als komplexes Konzept definiert, das wichtige Auswirkungen auf die kognitive und körperliche Leistung und Energie hat, und auf mehrere Arten, wie Müdigkeit, Erschöpfung oder Abgeschlagenheit, beschrieben wird |

| Min et al. (2019) | [36] | n = 331 |

OFER‑K (α = 0,88) CFQ (α = 0,86) ESS (α = 0,83) PSQI (α = 0,67) |

Fatigue wird definiert als ein Zustand von Müdigkeit und Erschöpfung und umfasst sowohl physiologische Aspekte als auch emotionale, kognitive und sensorische Komponenten, die sich aus einer hohen Arbeitsbelastung und nicht ausreichender Zeit für die Erholung ergeben |

| Ortelli et al. (2020) | [40] | n = 12 | FSS | Fatigue ist gekennzeichnet durch körperliche Erschöpfung, Müdigkeit und Energiemangel und beeinträchtigt den Alltag, die Motivation und die kognitiven Fähigkeiten |

| Poole and Spies (2021) | [43] | n = 81 |

OFER (α = 0,85) |

Anhaltende Fatigue entsteht durch starke Müdigkeit und ist das Ergebnis fehlender Erholung. Bei fehlender Adaption kann es zur chronischen Fatigue/Erschöpfung kommen |

| Qazi T. (2020) | [44] | – |

MFI FACIT‑F |

Fatigue ist ein multidimensionaler Prozess, mit vielen unterschiedlichen Beschwerden von körperlicher und/oder mentaler Erschöpfung bis zu Mangel an Kraft und Demotivation. Vielmehr kann Fatigue trotz Behandlung weiter bestehen bleiben |

| Stoppe et al. (2019) | [47] | n = 51 |

MFI WEIMuS MUSIC-Fatigue |

Fatigue ist gekennzeichnet durch ein erhöhtes Ruhebedürfnis mit Beschwerden über allgemeine Schwäche, Aufmerksamkeits- und Gedächtnisdefizite |

| Strebkova R. (2020) | [48] | n = 66 |

MFI-20 SWLS |

Fatigue wird definiert als eine Einschränkung der körperlichen und mentalen Leistungsfähigkeit, die trotz angemessener Erholung und Entspannung nicht abnimmt. Anhaltende Fatigue wirkt sich negativ auf die Lebensqualität aus, da sie die Fähigkeit einschränkt, aktiv an persönlichen, beruflichen und sozialen Aktivitäten und Aufgaben teilzunehmen |

| Trinkoff et al. (2021) | [54] | – | – | Fatigue ist ein Zustand, bei dem Betroffene sowohl körperlich als auch emotional sehr müde oder erschöpft sind, was zu einer schlechteren körperlichen und geistigen Gesundheit beiträgt |

| Twomey et al. (2020) | [55] | n = 18 | DSQ-PEM | Fatigue ist gekennzeichnet durch erhebliche Müdigkeit nach Tätigkeiten, die mehrere Tage Erholung braucht, um gelindert zu werden. Proband*innen berichten, dass sie Tage nach dem Test Konzentrations- und Gedächtnisprobleme haben |

| Walker et al. (2019) | [56] | – | – | Fatigue wird definiert als ein Zustand verminderter Arbeitsfähigkeit nach mentaler oder körperlicher Aktivität, ein Zustand extremer Müdigkeit und Energielosigkeit |

| Yamaguchi et al. (2022) | [60] | n = 942 |

SF-36‑J (α = 0,77–0,93) MFI‑J (α = 0,88) PSQI‑J (α = 0,67) OFER‑J (α = 0,75–0,85) |

Chronische Fatigue (CF) manifestiert sich als ein schwerwiegender, maladaptiver und langfristiger Zustand, der die Gesundheit ernsthaft beeinträchtigen kann, wenn keine Erholung einsetzt |

OFER Occupational Fatigue/Exhaustion Recovery, MFIS Modified Fatigue Impact Scale, SOFI Swedish Occupational Fatigue Inventory, 3D-WFI Three Dimensional Work Fatigue Inventory, OFER-15 Occupational Fatigue/Exhaustion Recovery (15 Items), BFI Brief Fatigue Inventory, COPSOQ Copenhagen Psychosocial Questionnaire, LFS Lee Fatigue Scale, OFER‑K Occupational Fatigue/Exhaustion Recovery (Korean version), CFQ Chalder Fatigue Scale, ESS Epworth Sleepiness Scale, PSQI Pittsburgh Sleep Quality Index, FSS Fatigue Severity Scale, MFI Multidimensional Fatigue Inventory, FACIT‑F Functional Assessment of Chronic Illness Therapy Fatigue, WEIMuS Würzburger Erschöpfungsinventar bei MS, MUSIC-Fatigue Multiple Sclerosis Inventory of Cognition-Fatigue, MFI-20 Multidimensional Fatigue Inventory (20 Items), SWLS Satisfaction with Life Scale, DSQ-PEM DePaul Symptom Questionnaire-Post Exertional Malaise, SF Short Form, COPSOQ-II Copenhagen Psychosocial Questionnaire version II, SF-36‑J Short Form Health Survey (36 Items, Japanese version), MFI‑J Multidimensional Fatigue Inventory (Japanese version), PSQI‑J Pittsburgh Sleep Quality Index (Japanese version), OFER‑J Occupational Fatigue/Exhaustion Recovery (Japanese version)

| Autor*innen (Jahr) | Referenz | Proband*innen | Messinstrumente (Cronbachs Alpha, soweit angegeben) |

Definitionen |

|---|---|---|---|---|

| Alsayed et al. (2022) | [1] | n = 282 |

OFER (α = 0,85) |

Chronische Fatigue (CF) und Erschöpfung werden hier synonym verwendet; CF/Erschöpfung wird oft als ein langwieriger Zustand betrachtet und beinhaltet körperliche, mentale und emotionale Elemente, inklusive anhaltender Müdigkeit, bei der die Genesung nie vollständig eintreten kann |

| Asplund et al. (2020) | [2] | n = 1093 |

s‑ED PSS (α = 0,74–0,91) |

Erschöpfung ist durch Energiemangel, kognitive Probleme, Schlafstörungen, depressive Symptome, einen hohen Stresslevel, Magen-Darm-Beschwerden und schlechte selbstberichtete Gesundheit gekennzeichnet |

| Bauer et al. (2020) | [4] | n = 24 | – | Während bei Fatigue die physiologische Leistungsfähigkeit nur mit höherer Anstrengung aufrechterhalten werden kann, zwingt Erschöpfung den Körper, auf weitere physiologische Aktivitäten mit gleicher Intensität zu verzichten |

| Broddadóttir et al. (2021) | [5] | n = 1090 |

PPSC PHQ‑9 (α = 0,80) |

Erschöpfung ist ein stressbedingter Zustand mit Fatigue als zentralem Symptom, begleitet von anderen Symptomen. Einige davon sind verminderte Arbeitsfähigkeit und krankheitsbedingte Fehlzeiten, verringerte Energie, Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen oder Reizbarkeit |

| Cheng et al. (2021) | [7] | n = 1156 | – | Bei Erschöpfung können alltägliche Aufgaben nicht erledigt werden, wobei das Bedürfnis nach Schlaf alle anderen täglichen Prioritäten überlagert. Manche Personen berichten, dass sie keine Kontrolle über die Erschöpfung haben und sich dieser beugen müssen |

| Donovan et al. (2020) | [12] | n = 23 | Interview | Erschöpfung wird als das Ergebnis langfristiger mentaler und/oder körperlicher Aktivitäten beschrieben, die zu einem chronischen Energiemangel führen, der durch normale Ruhephasen nicht behoben werden kann. Fatigue und Müdigkeit erhöhen zwar den Krankenstand, aber Erschöpfung kann erfahrenes Personal dazu bringen, den Beruf aufzugeben |

| El Haj et al. (2021) | [13] | n = 58 | OLBI | Erschöpfung kennzeichnet sich durch Müdigkeit und Energieverlust, aber auch emotionale Überforderung. Beschäftigte im Gesundheitswesen berichten davon, dass sie „erschöpft“, „leer“ und „ausgelaugt am Ende der Schicht“ sind |

| Ellbin et al. (2021) | [14] | n = 199 | SASCI‑Q | Erschöpfung ist das Ergebnis von starkem Stress und fehlender Adaption und überlappt sich mit klinischem Burnout. Die Erholungsphasen sind langwierig bis zu 7 Jahren nach der Behandlung |

| Gavelin et al. (2020) | [17] | n = 55 |

CIS (Fatigue) SMBQ (Burnout) |

Erschöpfung ist das Ergebnis von Stress und bedingt eine Beeinträchtigung der kognitiven Leistung, die mehrere Jahre nach Behandlung bestehen bleiben kann. Fatigue ist symptomatisch für Erschöpfung |

| Glise et al. (2020) | [18] | n = 217 | SMBQ | Erschöpfung ist das Ergebnis von Stressbelastung und kann zu Beeinträchtigungen führen, die auch mehrere Jahre nach Behandlung bestehen bleiben kann. Betroffene berichten auch nach 7 Jahren Symptome wie Schlafstörungen, verminderte Stresstoleranz, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme |

| Guest et al. (2021) | [19] | n = 386 |

OFER-15 (α > 0,84) |

Chronische Fatigue/Erschöpfung ist eine maladaptive Folge anhaltender Fatigue, die in abnehmendem Interesse, verminderter Konzentration und negativen Emotionen resultiert |

| Hegel et al. (2021) | [20] | n = 118 |

PROQOL5 OLBI |

Erschöpfung bezieht sich auf die Folgen von Anforderungen am Arbeitsplatz und umfasst sowohl körperliche und kognitive Aspekte. Erschöpfung steht im Zusammenhang mit Schichtarbeit und den wahrgenommenen emotionalen Anforderungen des Arbeitsplatzes |

| Ismail et al. (2021) | [25] | n = 220 |

OFER-15 (α > 0,84) |

Das Nichtanwenden von Vermeidungsstrategien führt zu einem Fortschreiten der Fatigue bis zur totalen Erschöpfung |

| Koy et al. (2020) | [28] | n = 30 | – | Erschöpfung wird als ein physischer, emotionaler und mentaler Zustand beschrieben, der Menschen daran hindert, wie gewohnt zu arbeiten und zu leben. Erschöpft zu sein, steht im Zusammenhang mit Stress. Erschöpfung erhöht das Risiko für Unfälle und Verletzungen innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes |

| Kristiansen et al. (2019) | [29] | n = 698 | KEDS | Erschöpfung ist das Ergebnis von stressbezogenen Gesundheitsproblemen. Zu den Symptomen gehören Konzentrationsschwäche, Gedächtnisprobleme, körperliche und mentale Stamina, Erholungsbedarf, Schlafstörungen, Reizbarkeit und Empfindlichkeit gegenüber Reizen |

| Kupcewicz and Józwik (2019) | [30] | n = 1806 |

CBI Rosenberg SES (α = 0,81–0,83) |

Erschöpfung und Fatigue sind Grundlage für Burnout. Erschöpfung ist gekennzeichnet durch eine Verringerung der kognitiven und emotionalen Ressourcen sowie ein niedriges Energieniveau und eine Abnahme der Leistungsfähigkeit |

| Pijpker et al. (2022) | [42] | n = 658 |

CBI (α = 0,85–0,87) |

Chronische Erschöpfung durch arbeitsbezogenes Burnout führt zur mentalen Distanzierung von der Arbeit, was die Sinnhaftigkeit und Erfüllung der psychologischen Bedürfnisse beeinträchtigen kann. Burnout ist das Ergebnis hoher Anforderungen und bedingt geringe körperliche, psychische und berufliche Leistungen |

| Poole and Spies (2021) | [43] | n = 81 |

OFER (α = 0,85) |

Erschöpfung/Chronische Fatigue entsteht durch fehlende Adaption und ist charakterisiert durch verringertes Interesse und verringerte Motivation |

| Stussman et al. (2020) | [49] | n = 43 | – | Erschöpfung wird beschrieben als ein Gefühl des Krankseins. Alltägliche Aktivitäten wie Laufen oder Duschen werden als erschöpfend bezeichnet |

| Wallensten et al. (2019) | [57] | – | – | Erschöpfung ist das Ergebnis von chronischem Stress und wird auch häufig als Burnout bezeichnet. Wenn Erschöpfung durch eine lang anhaltende Phase hoher Belastung ohne ausreichend Erholung ausgelöst wird, kann der Begriff chronische stressbedingte Erschöpfungsstörung oder Erschöpfungsstörung (SED) verwendet werden |

OFER Occupational Fatigue/Exhaustion Recovery, s‑ED self-rated exhaustion disorder, PSS Perceived Stress Scale, PPSC Persistent Physical Symptom Checklist, PHQ‑9 Patient Health Questionnaire (9 Items), OLBI Oldenburg Burnout Inventory, SASCI‑Q Sahlgrenska Self-Reported Cognitive Impairment Questionnaire, CIS Checklist for Individual Strength, SMBQ The Shirom-Melamed Burnout Questionnaire, OFER-15 Occupational Fatigue/Exhaustion Recovery (15 Items), PROQOL Professional Quality of Life, KEDS Karolinska Exhaustion Disorder Scale, CBI Copenhagen Burnout Inventory, Rosenberg SES Rosenberg Self-Esteem Scale

Ergebnisse

Basierend auf der aktuellen Studienlage konnten folgende Definitionen in Anlehnung an Olsons Artikel von 2007 bestätigt werden:

Müdigkeit

In der uns nach dem Auswahlprozess vorliegenden Literatur wird Müdigkeit als ein kurzzeitiger Zustand definiert, der sowohl durch aufgebrauchte Energie charakterisiert wird als auch durch Erholung gelindert wird [24, 43, 60]. Zudem wird Müdigkeit häufig auch als „akute Fatigue“ bezeichnet [39]. So sind „müde Betroffene“ nicht in der Lage normalen Tätigkeiten nachzugehen [1]. Außerdem weisen die Betroffenen bei Müdigkeit ein normales Schlafmuster sowie erholsamen Schlaf auf. Weitere Charakteristika sind Vergesslichkeit, Ungeduld und ein Schweregefühl in den Muskeln nach Anstrengung. Jedoch haben „müde“ Betroffene zusammenarbeitende physische und psychische Prozesse und sie können an normalen sozialen Aktivitäten teilnehmen [38]. Zusammengefasst ist Müdigkeit ein Zustand von akut verbrauchter Energie, der durch kognitive (z. B. Vergesslichkeit), emotionale (z. B. Gereiztheit) und körperliche (z. B. Druckgefühl in der Muskulatur) Symptome ohne Beeinträchtigung höherer Funktionsebenen gekennzeichnet ist, der kurz andauert und durch Erholung aufgehoben werden kann.

In das Adaptionsmodell nach Selye [46] kann Müdigkeit als Antwort einer Alarmreaktion auf Stress eingeordnet werden. Somit kann Müdigkeit als menschliche Schutzfunktion fungieren [24]. Es gibt zwei Ausgangsmöglichkeiten bei der Müdigkeit: Adaption und keine Adaption. Bei gelingender Adaption kann die Müdigkeit reduziert beziehungsweise eliminiert werden und die Betroffenen kehren in ihren „normalen“ Zustand zurück. Ohne eine Adaption kann ein hoher Grad an Müdigkeit zu einer Fatigue führen [8, 25].

Fatigue

Fatigue ist das Ergebnis fehlender Adaption und Häufung von starker Müdigkeit, weshalb sie häufig als chronische oder anhaltende Fatigue bezeichnet wird [39]. In den uns hier vorliegenden Arbeiten wird Fatigue charakterisiert durch einen Energiemangel mit extremem Ausmaß. Dies hängt jedoch nicht mit körperlicher Aktivität zusammen und kann sich zudem unproportional verschlimmern [16, 32, 55]. In Abgrenzung zur Müdigkeit nimmt die körperliche und mentale Einschränkung bei Fatigue trotz angemessener Erholung und Entspannung nicht ab [10, 21, 44, 48]. Betroffene, die an Fatigue leiden, haben ein irreguläres Schlafmuster, ohne sich nach dem Schlaf erholt zu fühlen. Außerdem kennzeichnen sie sich durch Konzentrationsprobleme, Ängstlichkeit, Schlafprobleme, erhöhte Sensitivität gegenüber Licht, Lärm und Berührungen. Betroffene mit Fatigue berichten ebenso, dass sie im Vorfeld Ressourcen sparen müssen, um an sozialen Interaktionen teilnehmen zu können [9, 19, 22, 26, 33, 38, 40, 47]. Dennoch können Betroffene mit Fatigue die Leistungsfähigkeit mit höherer Anstrengung aufrechterhalten [4].

Fatigue ist in Abgrenzung zur Müdigkeit also ein länger andauernder Zustand von Energielosigkeit, der durch stärkere kognitive (z. B. übergreifende Konzentrationsprobleme), stärkere emotionale (z. B. Angst) und stärkere körperliche (z. B. erhöhte Sensibilität gegenüber äußeren Reizen) Symptome sowie Schlafprobleme gekennzeichnet ist. Dieser Zustand dauert jedoch länger an und kann vor allem nicht zeitnah durch Erholung aufgehoben werden. Komplexere Funktionsebenen können nur durch eine erhöhte Anstrengung oder vorheriges Ressourcensparen aufrechterhalten werden.

Auf das Adaptionsmodell nach Selye [46] übertragen kann Fatigue somit als Reaktion auf einen Stressor in der Resistenzphase eingeordnet werden. Bei gelingender Adaption kann Fatigue demnach auf Müdigkeit zurückgestuft beziehungsweise komplett eliminiert werden. Ohne die Möglichkeit zur Adaption kann Fatigue zu Erschöpfung führen [25, 38].

Erschöpfung

Erschöpfung ist eine maladaptive Folge von anhaltender Fatigue und ist charakterisiert durch permanent erschöpfte Kraftreserven und chronischen Energiemangel, bei der die Genesung erst nach mehreren Jahren oder sogar nie vollständig eintreten kann [1, 12, 14, 17]. Erschöpfte Betroffene zeigen ein unregelmäßiges Schlafmuster, mit Perioden von Insomnie oder Hypersomnie. Zudem leiden Betroffene mit Erschöpfung unter Verwirrung, Taubheitsgefühl, plötzlichem und unkontrollierbarem Energieverlust sowie Schwierigkeiten wach zu bleiben. In sozialen Interaktionen ziehen sie sich vollständig zurück [2, 5, 7, 18, 29, 38]. Während bei Fatigue die Leistungsfähigkeit nur mit höherer Anstrengung aufrechterhalten werden kann, zwingt Erschöpfung den Körper, auf weitere Aktivitäten mit gleicher Intensität zu verzichten [4].

Erschöpfung ist letztlich die Steigerung einer Fatigue, dahingehend, dass ein chronischer Energieverlust besteht, der durch ausgeprägte kognitive (z. B. Verwirrtheit), massive emotionale (z. B. Depression) und sehr starke körperliche (z. B. spontaner und unvorhersehbarer Energieverlust) Symptome gekennzeichnet ist und mehrere Jahre andauern kann. Das Aufrechterhalten höherer Funktionalität (wie z. B. soziale Aktivitäten) ist so gut wie nicht mehr möglich.

Nach dem Adaptionsmodell von Selye (1952) kann Erschöpfung als eine Reaktion auf einen Stressor in der Erschöpfungsphase eingeordnet werden. Gelingt in dieser Phase die Adaption, so kann Erschöpfung auf Fatigue und schließlich auch wieder auf Müdigkeit zurückgestuft beziehungsweise komplett eliminiert werden. Ohne eine erfolgreiche Adaption kann Erschöpfung über eine lange Zeitperiode bestehen bleiben [14, 17] und somit chronifizieren.

Diskussion

Ziel dieser Arbeit war es, die Begriffe Müdigkeit, Fatigue und Erschöpfung zu definieren und zu untersuchen, ob diese drei Konstrukte entlang eines Kontinuums existieren können.

Aufgrund der Therapie von Müdigkeit, also Ruhe bzw. Schlaf, die weder bei Fatigue noch bei Erschöpfung zur Linderung der Symptomatik führt, kann der Zusammenhang zwischen den drei Entitäten infrage gestellt werden.

Die studienübergreifenden Definitionen verdeutlichen, dass die unterschiedlichen Schweregrade der Konzepte Müdigkeit, Fatigue und Erschöpfung darauf hindeuten, dass diese Zustände entlang eines Kontinuums existieren. So weist Müdigkeit den leichtesten Schweregrad auf und benötigt daher weniger Therapieaufwand, weshalb dieser Zustand an einem Ende des Kontinuums verortet ist. Im Vergleich dazu geht Erschöpfung mit sehr schweren Symptomen einher, welche über Jahre hinweg bestehen können. Folglich befindet sich Erschöpfung am anderen Ende des Kontinuums. Fatigue kann schließlich zwischen diesen beiden Polen eingruppiert werden.

Ebenso existieren wesentliche Zusammenhänge und Übergänge zwischen den einzelnen Zuständen. So wird bei fehlender Behandlung und Adaption die darüber liegende Schweregradstufe erreicht. Gleichermaßen wird bei gelungener Adaptionsstrategie eine Rückstufung hinsichtlich des Schweregrads erzielt. Demnach scheint die Einordnung der drei Zustände entlang eines Kontinuums (siehe Abb. 2) angemessen. Anschließend ist es zutreffend, den Begriff der Adaption, in der Art von Ismail et al. [25] und Olson [38], zu verwenden, um den Übergang zwischen den Abstufungen entlang des Kontinuums zu beschreiben. Um die Übergänge von Müdigkeit zu Fatigue und von Fatigue zur Erschöpfung besser zu verstehen, ist allerdings weitere Forschung erforderlich.

Die theoretische Einordnung der drei Konzepte Müdigkeit, Fatigue und Erschöpfung führt zu der Frage der praktischen Implikation.

Zunächst ist es eindeutig, dass für sich voneinander abgrenzende Konzepte nicht die gleichen Diagnoseinstrumente verwendet werden können. In den vorgestellten Studien ist auffällig, dass die Messinstrumente OFER (Occupational Fatigue Exhaustion Recovery), OFER‑J, OFER-15 bei der Erhebung von Müdigkeit, Fatigue und Erschöpfung verwendet werden [1, 19, 24, 36, 43, 60]. Diese OFER-Skalen werden zur Erhebung von arbeitsbedingter Fatigue verwendet. Es soll zwischen akuter und chronischer Fatigue unterschieden werden und nicht zwischen Erschöpfung, auch wenn diese im Skalennamen auftaucht [59]. Hierbei wird deutlich, dass auch in den publizierten Studien Messinstrumente konzeptübergreifend verwendet werden. Allerdings werden im größten Teil der Studien die drei Konzepte anhand unterschiedlicher Messinstrumente erfasst. Diese Differenzierung in der Forschung impliziert daher auch die Notwendigkeit unterschiedlicher Diagnoseinstrumente in der klinischen Praxis. In einem konkreten nächsten Schritt sollten eine Übersicht und ein Vergleich bereits existierender Instrumente zur Erfassung der drei Begriffe erfolgen. Vor allem mit der Fragestellung, inwieweit es diesen Instrumenten gelingt, zwischen den Begriffen Müdigkeit, Erschöpfung und Fatigue unterscheiden zu können. Zu hinterfragen wäre dann auch, wie und ob diese Instrumente wechselseitig diese drei Entitäten differenzieren können, wie sich also z. B. ein für Müdigkeit konstruierter Fragebogen bei einer Gruppe von Erschöpften verhält.

Folgt man der Idee des Kontinuums, so sollten zukünftige Arbeiten darauf abzielen, ein Screeninginstrument zu entwickeln, das die drei Konstrukte voneinander trennen kann. Ob dann, als weitere Konkretisierung und letztliche Diagnosestellung, die bereits existierenden Fragebögen verwendet werden können, oder aber ob es, wegen der bereits erwähnten konzeptübergreifenden Erfassung einzelner Messinstrumente, zu einer kompletten Neuentwicklung kommen muss, ist noch zu untersuchen. Zu diskutieren wäre in jedem Fall dann auch, inwieweit sich die bereits existierenden Instrumente nicht bereits jetzt schon für diese Differenzierung eignen und kombiniert als Screeningverfahren verwendet werden können.

In zukünftigen Betrachtungen und Arbeiten sollte, in Bezug auf diagnostische Instrumente, das Konstrukt der Schläfrigkeit mit in die Abgrenzung von und zu den Begriffen Müdigkeit, Fatigue und Erschöpfung aufgenommen werden. Ziel sollte es ggf. sogar sein, ein Instrument, vielleicht aus bereits bestehenden Fragebögen zu entwickeln, mit dem es gelingt, diese vier Entitäten voneinander zu unterscheiden bzw. in ihrer jeweils aktuell vorliegenden Ausprägung messen zu können. Diesen Arbeiten sogar vorangeschaltet sollten Überlegung theoretischer Natur sein, inwieweit sich die vier Begriffe nicht doch in bestimmten Teilen oder aber auch nur jeweils Paare dieser Begriffe überschneiden.

Neben der differenzierten Diagnostik sind zusätzlich unterschiedliche Interventionen je nach diagnostiziertem Konzept notwendig. Olson [38] zeigt auf, dass für Müdigkeit und Fatigue ein leicht gestaltetes Sportprogramm erfolgreich sein kann, allerdings nicht bei Erschöpfung. Für die drei Konzepte können keine spezifischen Interventionsleitfäden gefunden werden. Allerdings scheinen Studien bei der Behandlung von Müdigkeit Interventionsprogramme zu unterstützen, die auf leichte physische Aktivität und Entspannung abzielen [34]. Zur Behandlung von Fatigue werden ebenfalls leichte Sportprogramme sowie die Korrektur einer Anämie, Biofeedbacktrainings und pharmakologische Interventionen empfohlen [9, 32]. Bei der Recherche zur Behandlung der Erschöpfung stößt man vor allem auf Programme zur Behandlung arbeitsbedingter Erschöpfung, emotionaler Erschöpfung sowie Burnout. Diese setzen sich aus psychotherapeutischen Maßnahmen (v. a. Stresscopingstrategien und Achtsamkeitstrainings) und der Behandlung gestörter Schlafmuster zusammen [37, 57]. Spezifisch formulierte Interventionsprogramme und -schritte, je nach der Phase des nach Olson [38] beschriebenen Kontinuums, sind notwendig für einen optimalen Behandlungserfolg. Allerdings muss differentialdiagnostisch festgestellt werden, ob Krankheitsbilder zugrunde liegen, die unter anderem zu Symptomen von Müdigkeit, Fatigue oder Erschöpfung führen können. Beispiele hierfür können Elektrolytstörungen, ein Diabetes mellitus oder endokrinologische Erkrankungen sein. Hierbei würde demnach nicht die Behandlung von Müdigkeit, Fatigue beziehungsweise Erschöpfung im Fokus stehen, sondern die Ursachenbehandlung, welche im Regelfall automatisch mit einer Symptomreduktion einhergeht.

Die aktuelle COVID-19-Pandemie und die damit zusammenhängenden Fälle von Post-COVID-Syndromen mit Fatigue führen zu einer Verschärfung der Thematik. Patient*innen, die unter diesen Symptomen leiden, verwenden häufig aber selbst die drei Begriffe der Fatigue, der Müdigkeit und der Erschöpfung zur Beschreibung ihrer Symptomatik. Dabei wäre es bei weiteren Forschungsarbeiten von großer Relevanz herauszuarbeiten, ob alle drei Entitäten bei der Entwicklung einer Post-COVID-Symptomatik eine Rolle spielen und vor allem in welcher Reihenfolge sie zutage treten, um ggf. rechtzeitig geeignete Behandlungen anbieten und ein Aufschaukeln der Problematik ganz im Sinne des Adaptionsmodells vermeiden zu können.

Das Verständnis über die Übergänge liefert wichtige Ansatzpunkte für Interventionen, um das Fortschreiten von Fatigue und Erschöpfung zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Dadurch werden die beschriebenen Diagnoseinstrumente und Interventionsprogramme in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen. Zudem ist es dringend erforderlich, dass das Fachpersonal im Gesundheitswesen in der Lage sein sollte diese drei Konzepte zu differenzieren. Denn nur so ist sowohl eine zutreffende Diagnose sowie eine konkrete Verortung auf dem Kontinuum als auch eine damit einhergehende erfolgreiche Therapie ableitbar.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

N. Matti, C. Mauczok und M. B. Specht geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Footnotes

QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Contributor Information

N. Matti, Email: nouramatti@outlook.de

C. Mauczok, Email: charlotte.mauczok@unity-mail.de

M. B. Specht, Email: markus.specht@helios-gesundheit.de

Literatur

- 1.Alsayed SA, Abou Hashish EA, Alshammari F. Occupational fatigue and associated factors among saudi nurses working 8-hour shifts at public hospitals. SAGE Open Nurs. 2022;8:23779608221078158. doi: 10.1177/23779608221078158. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 2.Asplund S, Åhlin J, Åström S. Self-rated exhaustion disorder and associated health-related factors among municipal employees in rural areas of northern Sweden. Int Arch Occup Environ Health. 2021;94:659–668. doi: 10.1007/s00420-020-01617-3. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 3.Barzegarpoor H, Amoozi H, Rajabi H, Button D, Fayazmilani R. The effects of performing mental exertion during cycling exercise on fatigue indices. Int J Sports Med. 2020;41(12):846–857. doi: 10.1055/a-1179-8326. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 4.Bauer J, Hagen M, Weisz N, Muehlbauer T. The influence of fatigue on throwing and YBT-UQ performance in male adolescent handball players. Front Sports Act Living. 2020;2:81. doi: 10.3389/fspor.2020.00081. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 5.Broddadóttir E, Flóvenz SÓ, Gylfason HF, Þormar Þ, Einarsson H, Salkovskis P, Sigurðsson JF. “I’m so tired”: Fatigue as a persistent physical symptom among working people experiencing exhaustion disorder. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(16):8657. doi: 10.3390/ijerph18168657. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 6.Calabria M, García-Sánchez C, Grunden N. Post-COVID-19 fatigue: the contribution of cognitive and neuropsychiatric symptoms. J Neurol. 2022 doi: 10.1007/s00415-022-11141-8. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.Cheng E, Evangelidis N, Guha C, Hanson CS, Unruh M, Wilkie M, Schell J, Hecking M, Gonzalez AM, Ju A, Eckert DJ, Craig JC, Tong A. Patient experiences of sleep in dialysis: systematic review of qualitative studies. Sleep Med. 2021;80:66–76. doi: 10.1016/j.sleep.2021.01.019. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 8.Cho H, Sagherian K, Scott LD, Steege LM. Occupational fatigue, individualized nursing care, and quality of nursing care among hospital nurses. J Nurs Scholarsh. 2022 doi: 10.1111/jnu.12768. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 9.Davey CH, Webel AR, Sehgal AR, Voss JG, Huml A. Fatigue in individuals with end stage renal disease. Nephrol Nurs J. 2019;46(5):497–508. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 10.Deng G, Huang X, Tu M, Cheng Q, Qiu Q, Li P, Pan Z. Efficacy and safety of moxibustion in the treatment of cancer-related fatigue: A protocol for systematic review and meta-analysis. Medicine. 2021;100(9):e24857. doi: 10.1097/MD.0000000000024857. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 11.Dohrmann SB, Herttua K, Leppin A. Fatigue in ferry shipping employees: the role of work-family conflict and supervisor support. BMC Public Health. 2019 doi: 10.1186/s12889-019-7954-z. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 12.Donovan H, Welch A, Williamson M. Reported levels of exhaustion by the graduate nurse midwife and their perceived potential for unsafe practice: a phenomenological study of Australian double degree nurse midwives. Workplace Health Saf. 2021;69(2):73–80. doi: 10.1177/2165079920938000. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 13.El Haj M, Allain P, Annweiler C, Boutoleau-Bretonnière C, Chapelet G, Gallouj K, Kapogiannis D, Roche J, Boudoukha AH. High exhaustion in geriatric healthcare professionals during the COVID-19 second lockdown. J Alzheimers Dis. 2021;83(4):1841–1848. doi: 10.3233/JAD-210615. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 14.Ellbin S, Jonsdottir IH, Eckerström C, Eckerström M. Self-reported cognitive impairment and daily life functioning 7–12 years after seeking care for stress-related exhaustion. Scand J Psychol. 2021;62(4):484–492. doi: 10.1111/sjop.12722. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 15.Frone MR, Blais AR. Work fatigue in a non-deployed military setting: Assessment, prevalence, predictors, and outcomes. J Environ Res Public Health. 2019;16(16):2892. doi: 10.3390/ijerph16162892. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 16.Gandasegui IM, Laka LA, Gargiulo PÁ, Gómez-Esteban JC, Sánchez JL. Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: a neurological entity? Medicina. 2021;57(10):1030. doi: 10.3390/medicina57101030. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 17.Gavelin HM, Neely AS, Dunås T, Eskilsson T, Järvholm LS, Boraxbekk CJ. Mental fatigue in stress-related exhaustion disorder: Structural brain correlates, clinical characteristics and relations with cognitive functioning. Neuroimage Clin. 2020;27:102337. doi: 10.1016/j.nicl.2020.102337. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 18.Glise K, Wiegner L, Jonsdottir IH. Long-term follow-up of residual symptoms in patients treated for stress-related exhaustion. BMC Psychol. 2020 doi: 10.1186/s40359-020-0395-8. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 19.Guest AJ, Clemes SA, King JA, Chen YL, Ruettger K, Sayyah M, Sherry A, Varela-Mato V, Paine NJ. Attenuated cardiovascular reactivity is related to higher anxiety and fatigue symptoms in truck drivers. Psychophysiology. 2021;58(9):e13872. doi: 10.1111/psyp.13872. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 20.Hegel J, Halkett G, Schofield P, Rees CS, Heritage B, Suleman S, Inhestern L, Butler T, Fitch MI, Breen LJ. The relationship between present-centered awareness and attention, burnout, and compassion fatigue in oncology health professionals. Mindfulness. 2021;12(5):1224–1233. doi: 10.1007/s12671-020-01591-4. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 21.Herpich C, Franz K, Klaus S, Müller-Werdan U, Ost M, Norman K. Age-related fatigue is associated with reduced mitochondrial function in peripheral blood mononuclear cells. Exp Gerontol. 2021;144:111177. doi: 10.1016/j.exger.2020.111177. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 22.Holgado D, Troya E, Perales JC, Vadillo MA, Sanabria D. Does mental fatigue impair physical performance? A replication study. Eur J Sport Sci. 2021;21(5):762–770. doi: 10.1080/17461391.2020.1781265. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 23.Huang C, Huang L, Wang Y, Li X, Ren L, Gu X, Kang L, Guo L, Liu M, Zhou X, Luo J, Huang Z, Tu S, Zhao Y, Chen L, Xu D, Li Y, Li C, Peng L, et al. 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study. Lancet. 2021;397(10270):220–232. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32656-8. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 24.Ismail KM, Malak MZ, Alamer RM. Psychosocial correlates of work-related fatigue among Jordanian emergency department nurses. Perspect Psychiatr Care. 2019;55(3):486–493. doi: 10.1111/ppc.12354. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 25.Ismail K, Al-Masaeed M, Alsababha R, Alomari A, Alqudah M. An investigation of work-related fatigue levels and related factors among emergency nurses: A primary quantitative study. Int J Res Nurs. 2021;12(1):3–10. doi: 10.3844/ijrnsp.2021.3.10. [DOI] [Google Scholar]

- 26.Kober KM, Roy R, Dhruva A, Conley YP, Chan RJ, Cooper B, Olshen A, Miaskowski C. Prediction of evening fatigue severity in outpatients receiving chemotherapy: less may be more. Fatigue. 2021;9(1):14–32. doi: 10.1080/21641846.2021.1885119. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 27.Koczulla A, Ankermann T, Behrends U, Berlit P, Böing S, Brinkmann F, et al. S1-Leitlinie Post-COVID/Long-COVID. AWMF-Register Nr. 020/027. 2021. [Google Scholar]

- 28.Koy V, Yunibhand J, Turale S. “It is really so exhausting”: Exploring intensive care nurses’ perceptions of 24-hour long shifts. J Clin Nurs. 2020;29:3506–3515. doi: 10.1111/jocn.15389. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 29.Kristiansen J, Friborg MK, Eller N, Brandt LPA, Glasscock DJ, Pihl-Thingvad J, Persson R, Besèr A, Åsberg M, Thorsen SV. Comparison of exhaustion symptoms in patients with stress-related and other psychiatric and somatic diagnoses. BMC Psychiatry. 2019;19(1):84. doi: 10.1186/s12888-019-2066-y. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 30.Kupcewicz E, Jóźwik M. Association of burnout syndrome and global self-esteem among Polish nurses. Arch Med Sci. 2019;16(1):135–145. doi: 10.5114/aoms.2019.88626. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 31.Mahmud R, Rahman MM, Rassel MA, Monayem FB, Sayeed SKJB, Islam MS, Islam MM. Post-COVID-19 syndrome among symptomatic COVID-19 patients: A prospective cohort study in a tertiary care center of Bangladesh. PLoS ONE. 2021;16(4):e0249644. doi: 10.1371/journal.pone.0249644. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 32.Mahon SM, Carr E. Fatigue/lack of endurance: Common side effect. Clin J Oncol Nurs. 2021;25(6):25. doi: 10.1188/21.CJON.S2.25. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 33.Martínez-Zaragoza F, Fernández-Castro J, Benavides-Gil G, García-Sierra R. How the lagged and accumulated effects of stress, coping, and tasks affect mood and fatigue during nurses’ shifts. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(19):7277. doi: 10.3390/ijerph17197277. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 34.Matzer F, Nagele E, Lerch N, Vajda C, Fazekas C. Combining walking and relaxation for stress reduction—A randomized cross-over trial in healthy adults. Stress Health. 2018;34(2):266–277. doi: 10.1002/smi.2781. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 35.Meeusen R, Van Cutsem J, Roelands B. Endurance exercise-induced and mental fatigue and the brain. Exp Physiol. 2021;106(12):2294–2298. doi: 10.1113/EP088186. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 36.Min A, Min H, Hong HC. Psychometric properties of the Korean version of the occupational fatigue exhaustion recovery scale in a nurse population. Res Nurs Health. 2019;42(5):358–368. doi: 10.1002/nur.21980. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 37.Mühler F, Vogt K. Arbeitsengagement und emotionale Erschöpfung bei Mitarbeitenden der Behindertenhilfe: Der Einfluss von arbeitsbezogenen Ressourcen und Stressoren. Vierteljahresschr Heilpädagogik Ihre Nachbargeb. 2019;88(3):205–223. doi: 10.2378/vhn2019.art30d. [DOI] [Google Scholar]

- 38.Olson K. A new way of thinking about fatigue: a reconceptualization. Oncol Nurs Forum. 2007;34(1):93–99. doi: 10.1188/07.ONF.93-99. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 39.Olson K, Morse JM. The essential concepts of nursing: building blocks for practice. 2005. 10 Delineating the concept of fatigue using a pragmatic utility approach. [Google Scholar]

- 40.Ortelli P, Ferrazzoli D, Sebastianelli L, Engl M, Romanello R, Nardone R, Bonini I, Koch G, Saltuari L, Quartarone A, Oliviero A, Kofler M, Versace V. Neuropsychological and neurophysiological correlates of fatigue in post-acute patients with neurological manifestations of COVID-19: Insights into a challenging symptom. J Neurol Sci. 2020;15(420):117271. doi: 10.1016/j.jns.2020.117271. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 41.Phillips RO. A review of definitions of fatigue—And a step towards a whole definition. Transp Res Part F Traffic Psychol Behav. 2015;29:48–56. doi: 10.1016/j.trf.2015.01.003. [DOI] [Google Scholar]

- 42.Pijpker R, Kerksieck P, Tušl M, de Bloom J, Brauchli R, Bauer GF. The role of off-job crafting in burnout prevention during COVID-19 crisis: a longitudinal study. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(4):2146. doi: 10.3390/ijerph19042146. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 43.Poole EL, Spies MA. Relationship among faculty fatigue, academic rank, and scholarship and service productivity. J Adv Nurs. 2022;78:395–403. doi: 10.1111/jan.14990. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 44.Qazi T. Fatigue in inflammatory bowel disease: a problematic ailment. Curr Opin Gastroenterol. 2020;36(4):284–294. doi: 10.1097/MOG.0000000000000644. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 45.Rudroff T, Fietsam AC, Deters JR, Bryant AD, Kamholz J. Post-COVID-19 fatigue: Potential contributing factors. Brain Sci. 2020 doi: 10.3390/brainsci10121012. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 46.Selye H. The story of the adaptation syndrome. Montreal, Canada: Acta; 1952. [Google Scholar]

- 47.Stoppe M, Meyer K, Schlingmann M, Olbrich S, Then Bergh F. Hyperstable arousal regulation in multiple sclerosis. Psychoneuroendocrinology. 2019;110:104417. doi: 10.1016/j.psyneuen.2019.104417. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 48.Strebkova R. Subjective Well-Being and its Impact on Cancer-Related Fatigue in Patients Undergoing Radiotherapy and Long-Term Survivors. Acta Med Bulg. 2020 doi: 10.2478/amb-2020-0040. [DOI] [Google Scholar]

- 49.Stussman B, Williams A, Snow J, Gavin A, Scott R, Nath A, Walitt B. Characterization of post-exertional malaise in patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. Front Neurol. 2020;11:1025. doi: 10.3389/fneur.2020.01025. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 50.Sudre CH, Murray B, Varsavsky T, et al. Attributes and predictors of long COVID. Nat Med. 2021;27:626–631. doi: 10.1038/s41591-021-01292-y. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 51.Tenforde MW, Kim SS, Lindsell CJ, Billig Rose E, Shapiro NI, Files DC, Gibbs KW, Erickson HL, Steingrub JS, Smithline HA, Gong MN, Aboodi MS, Exline MC, Henning DJ, Wilson JG, Khan A, Qadir N, Brown SM, Peltan ID, . Feldstein LR. Symptom duration and risk factors for delayed return to usual health among outpatients with COVID-19 in a multistate health care systems network—United States, March-June 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(30):993–998. doi: 10.15585/mmwr.mm6930e1. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 52.Townsend L, Dyer AH, Jones K, Dunne J, Mooney A, Gaffney F, O’Connor L, Leavy D, O’Brien K, Dowds J, Sugrue JA, Hopkins D, Martin-Loeches I, Ni Cheallaigh C, Nadarajan P, McLaughlin AM, Bourke NM, Bergin C, O’Farrelly C, et al. Persistent fatigue following SARS-CoV-2 infection is common and independent of severity of initial infection. PLoS ONE. 2020;15(11):e0240784. doi: 10.1371/journal.pone.0240784. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 53.Triller A, Kallweit U (2021) Tagesschläfrigkeit oder -müdigkeit? https://www.rosenfluh.ch/tag/tagesmuedigkeit. Zugegriffen: 16.07.2022

- 54.Trinkoff AM, Baldwin CM, Chasens ER, Dunbar-Jacob J, Geiger-Brown J, Imes CC, Landis CA, Patrician PA, Redeker NS, Rogers AE, Scott LD, Todero CM, Tucker SJ, Weinstein SM. Fatigue subgroup of the health behavior expert panel, American Academy of Nursing. CE: Nurses are more exhausted than ever: what should we do about it? Am J Nurs Sci. 2021;121(12):18–28. doi: 10.1097/01.NAJ.0000802688.16426.8d. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 55.Twomey R, Yeung ST, Wrightson JG, Millet GY, Culos-Reed SN. Post-exertional malaise in people with chronic cancer-related fatigue. J Pain Symptom Manage. 2020;60(2):407–416. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2020.02.012. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 56.Walker L, Lindsay-Brown AP, Berard JA. Cognitive fatigability interventions in neurological conditions: A systematic review. Neurol Ther. 2019;8(2):251–271. doi: 10.1007/s40120-019-00158-3. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 57.Wallensten J, Åsberg M, Wiklander M, Nager A. Role of rehabilitation in chronic stress-induced exhaustion disorder: A narrative review. J Rehabil Med. 2019;51(5):331–342. doi: 10.2340/16501977-2545. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 58.Wijeratne T, Gillard Crewther S, Sales C, Karimi L. COVID-19 Pathophysiology predicts that Ischemic stroke occurrence is an expectation, not an exception—A systematic review. Front Neurol. 2020;11:607221. doi: 10.3389/fneur.2020.607221. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 59.Winwood PC, Lushington K, Winefield AH. Further development and validation of the Occupational Fatigue Exhaustion Recovery (OFER) scale. J Occup Environ Med. 2006;48(4):381–389. doi: 10.1097/01.jom.0000194164.14081.06. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 60.Yamaguchi S, Sato M, Sumi N, Ito YM, Winwood PC, Yano R. Psychometric properties of the Japanese version of the Occupational Fatigue Exhaustion Recovery Scale among shift-work nurses. Sangyo Eiseigaku Zasshi. 2022 doi: 10.1002/1348-9585.12325. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]