Abstract

Eine Untersuchung der Stiftung Warentest im Jahr 2017 stellte wesentliche Schwachstellen bei der Beratung und nachfolgend ein massives Versorgungsdefizit bei Patienten mit Harninkontinenz heraus. Die Deutsche Gesellschaft für Urologie erstellte daraufhin federführend eine Leitlinie zur Beratung zur Hilfsmittelversorgung. Wesentliche Aspekte der Hilfsmittelberatung sind die Feststellung der Inkontinenzform und deren Ausprägung, sowie die Abklärung und Aufklärung hinsichtlich einer möglichen kurativen Therapieform. Im Mittelpunkt steht jedoch das Beratungsgespräch, das idealerweise von einer qualifizierten Person in einem möglichst separaten Raum, der Aspekte der Diskretion gewährleistet, und mit einem ausreichenden Zeitkontingent erfolgen sollte. Für eine optimale Versorgung, die anatomische Eigenheiten als auch Wünsche des Betroffenen berücksichtigt, kommt der ggf. mehrfachen Bemusterung mit verschiedenen auf die Inkontinenzform und -schwere angepassten Produkten eine hohe Bedeutung zu. Bei kommerziellen Leistungserbringern ist Transparenz hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen beispielsweise bei Zuzahlungsprodukten geboten. Diese ist eigentlich auch von Seiten der Kostenträger vertraglich vorgesehen. Die neue Leitlinie zur Hilfsmittelberatung stellt einen Ansatz zur Prozessstrukturierung und damit zur Verbesserung der Versorgung von Patienten mit erforderlicher Hilfsmittelversorgung dar.

Schlüsselwörter: Harninkontinenz, Entscheidungshilfe, Inkontinenzvorlagen, Beratungsgespräch, Management

In Deutschland leben vermutlich mehr als neun Millionen Menschen, die unter einer Harninkontinenz leiden. Für Österreich liegen die Schätzungen bei etwa einer Million Betroffenen. Genaue Zahlen fehlen jedoch. Neben möglichen medizinischen kurativ intendierten Maßnahmen spielt die alltägliche Versorgung mit Hilfsmitteln, wie Inkontinenzvorlagen, eine wichtige Rolle. In den Medien fällt die zunehmende Werbung für diese Produkte durch Sanitätshäuser, Apotheken, Homecare-Unternehmen wie auch Hersteller von Inkontinenzhilfsmitteln auf. Das Thema ist insofern in der Öffentlichkeit gesetzt, was darauf schließen lassen könnte, dass bei der Hilfsmittelversorgung ein guter Standard erreicht sei.

Im Jahr 2017 wurde in Deutschland von der Stiftung Warentest eine Untersuchung hinsichtlich der Beratung bei der Hilfsmittelversorgung mit Testpatienten vorgenommen. Dabei ergab sich ein wenig erfreuliches Ergebnis, welches die Stiftung Warentest mit dem Fazit „kein Verlass auf Profis“ zusammenfasst. Bei den drei bewerteten Kriterien „Bedarfsanalyse“, „Beratung und Information“ und „Empfehlung und Probeexemplare“ wurde nur in einer von insgesamt 60 Bewertungen die Note „Gut“ vergeben. Zumeist wurde jedoch mit „Ausreichend“ oder „Mangelhaft“ benotet.

Die Beratung spielt bei der ordentlichen Versorgung mit Hilfsmitteln eine herausragende Rolle. Harninkontinenz wurde und wird oftmals als die „verschwiegene“ Erkrankung bezeichnet, da sich viele Betroffene schwertun, sich mit diesem Problem an ihren Arzt oder eine Vertrauensperson zu wenden. Leider wird das Thema dann auch noch häufig in inadäquater Weise mit „so ist das eben“ abgetan. Die Beratung in der Apotheke oder im Sanitätshaus muss daher in einer besonders sensiblen Umgebung und Atmosphäre erfolgen. Die Diskussion am Verkaufstresen beispielsweise über die Vor- und Nachteile von Inkontinenztampons oder bestimmten Pessaren in aller Öffentlichkeit erscheint wenig geeignet, die Versorgungsprobleme und Bedürfnisse der Betroffenen korrekt zu erfassen. Besonders schwer wiegt die Tatsache, dass in der Untersuchung der Stiftung Warentest nur in den seltensten Fällen die Form der Inkontinenz eruiert wurde. Damit werden möglicherweise Erkrankungen mit dringlicher Behandlungsbedürftigkeit übersehen und ggf. mögliche kurative oder verbessernde Therapieoptionen verpasst. Auch bei der Bewertung, in welchem Umfang eine Versorgung mit Hilfsmitteln notwendig war, scheiterte die Beratung, und wurde deshalb überwiegend mit „Ausreichend“ oder „Mangelhaft“ bezeichnet. Letztlich konnte diese Untersuchung auch kein besseres Ergebnis bei der so wichtigen Empfehlung von Inkontinenzhilfsmitteln und der Ausgabe von Mustern unterschiedlicher Eigenschaften feststellen.

Die Deutsche Gesellschaft für Urologie (DGU) gründete im Jahr 2018 einen Arbeitskreis „Geriatrische Urologie“. Die Themenfelder dieses Arbeitskreises umfassen u. a. auch die Harninkontinenz, die im höheren Lebensalter in zunehmender Häufigkeit auftritt. Bei diesem Patientengut handelt es sich mit dem ansteigenden Alter in zunehmendem Maße um ein klassisches geriatrisches Patientengut, bei dem die Multimorbidität und die Vulnerabilität im Vordergrund stehen und auch die nicht mehr vorhandene Autonomie (also Betreuungsnotwendigkeit) eine wichtige Rolle spielen und berücksichtigt werden müssen. Einerseits sind oftmals ernsthafte und dringlich zu behandelnde Erkrankungen vorhanden, andererseits kann auch bei nicht gegebener Behandlungsmöglichkeit oder nicht gewünschter Behandlung die Versorgung mit Inkontinenzhilfsmitteln geboten sein. Diese muss adäquat sein, um ernsthafte Folgeerkrankungen wie inkontinenzassoziierte Dermatitis (IAD) oder Urosepsis zu vermeiden.

Weiterhin soll die Versorgung mit Inkontinenzhilfsmitteln für die Betroffenen eine Beteiligung am sozialen Leben wieder ermöglichen. Bei dem gegebenen Versorgungsdefizit, das die Stiftung Warentest festgestellt hat, wurde durch den Arbeitskreis „Urologische Geriatrie“ der DGU eine Leitlinie zur Beratung bei Hilfsmittelversorgung erstellt. Diese sog. S2k-Leitlinie wurde 2020 in der Leitliniendatenbank der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) eingestellt und ist bis 2025 gültig.

Der Prozess der Hilfsmittelversorgung

Die Hilfsmittelversorgung startet über unterschiedliche Wege. Sie kann beispielsweise vom Patienten selbst gestartet werden. Dies umfasst beispielsweise die Einlage von Papiertaschentüchern zur Aufnahme geringer Mengen an verlorenem Urin oder das selbstständige Einkaufen von Einlagen im Drogeriemarkt oder Internet. Andererseits wird der Prozess der Hilfsmittelversorgung auch über Angehörige bzw. betreuende Personen oder examinierte Pflegepersonen eingeleitet. Dabei wählt der Betroffene entweder den Weg zum Arzt oder zu einer Organisation der Hilfsmittelversorgung wie beispielsweise Selbsthilfegruppen, Kontinenzberatungsstellen, Homecare-Unternehmen, Apotheken oder Sanitätshäuser. Es sind also Personen unterschiedlichen Kenntnisstands mit Laienwissen, eingeschränktem Verkäuferwissen bis zu medizinischem Fachwissen oder spezialärztlichem Expertenwissen beteiligt.

Durch die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen im Fachwissen ist die Beratung und Versorgung fehleranfällig und durch Kommunikationsprobleme und nicht gegebenes Fachsprachenverständnis zwischen den verschiedenen am Prozess beteiligten Berufsgruppen gekennzeichnet. Durch die Leitlinie soll der Prozess der Beratung qualitativ angehoben werden. Die Leitlinie befasst sich ausschließlich mit aufsaugenden und sammelnden Hilfsmitteln, die vom Patienten oder Hilfspersonal eingesetzt werden (Tab. 1), nicht aber mit invasiven Hilfsmitteln (Hilfsmittel zur kontrollierten Blasenentleerung wie Katheter, Hilfsmittel zum Training der Beckenbodenmuskulatur). Der Geltungsbereich zielt auf alle Beteiligten des nicht stationären Prozesses ab, wie Ärzte, Pflegende, Verkaufs- und Beratungspersonal in Verkaufs- oder Versorgungsunternehmen.

| Körpernah | Körperfern | |

|---|---|---|

| Aufsaugend |

Vorlagen Schutzhosen Futterale |

Betteinlagen - - |

| Sammelnd |

Kondomurinal - |

Bettflasche Toilettensitzerhöhung |

| Funktionell-anatomisch | Inkontinenztampons | - |

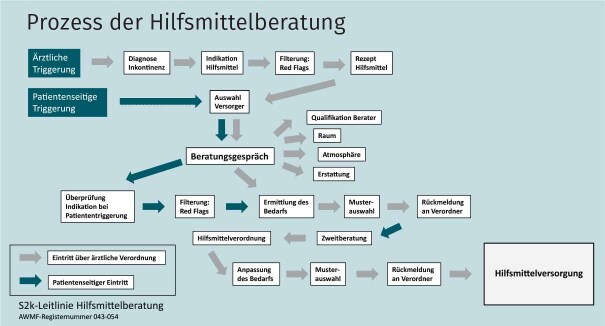

Der Beratungsprozess gliedert sich in verschiedene Schritte (Abb. 1). Wichtig dabei ist der unterschiedliche Eintritt in den Beratungsprozess, der erhebliche Auswirkungen auf die Versorgungsqualität haben kann. Im idealen Fall sollte die Hilfsmittelberatung und Versorgung ärztlich getriggert werden. Ebenso ist der Anstoß durch die Fachpflege durch ihre größere persönliche Patientennähe sinnvoll und naheliegend. Dabei können mehrere Stolperfallen oder Fehlerquellen bereits ausgehoben werden. Die Diagnosestellung hinsichtlich der Art der Inkontinenz und ggf. mögliche kurative oder die Inkontinenz verbessernde Therapien können bedacht oder eingeleitet werden. Kontraindikationen oder Warnhinweise sollten ärztlich ausgeschlossen werden. Diese Vorfilterung entfällt, wenn der Betroffene ohne Hilfsmittelverordnung direkt bei einem versorgenden Unternehmen zwecks Beratung vorstellig und das Hilfsmittelrezept später nachgereicht wird. Die Qualität der Beratung beim „Versorger“ hängt u. a. von der Qualifikation des Beratenden, der Örtlichkeit, der gegebenen Atmosphäre und der Information zu Möglichkeiten der Erstattung ab. Bei nicht ärztlicher Indikationsstellung verlagert sich die Verantwortung für die korrekte Hilfsmittelversorgung, Indikationsstellung und Beachtung von Ausschlusskriterien.

Erfassung

Von der Leitlinie ist hierbei die Erfassung der Inkontinenz und deren Auswirkungen sowie von speziellen patienteneigenen Faktoren bzw. relevanten Informationen aus dem Patientenumfeld gemeint.

Inkontinenzassoziierte Faktoren

Ärztlicherseits ist zunächst die Inkontinenzform zu erheben. Diese wird nach der International Continence Society (ICS) in fünf Formen unterschieden: Belastungsinkontinenz, überaktive Blase, Überlaufinkontinenz, neurogene Harninkontinenz und extraurethrale Inkontinenz (Tab. 2). Die Form der Inkontinenz hat später auch bei der Versorgung mit Hilfsmitteln nicht unerhebliche Bedeutung. Bei einer vesikovaginalen Fistel besteht ein kontinuierlicher gleichförmiger Urinverlust. Anders stellt sich die Situation der überaktiven Harnblase mit plötzlichem Urinverlust mit großer Menge dar, die eine erheblich größere Saugleistung und Flüssigkeitskapazität erfordert.

| Inkontinenzform | Typ des Urinverlustes | Konsequenz |

|---|---|---|

| Belastungsinkontinenz | Abhängig von körperlicher Aktivität/Mobilität (mit Ausnahme der drittgradigen Ausprägung) | Anpassung an geplante Aktivitäten mit größerem Urinverlust als in Ruhe |

| Überaktive Blase (nasse Form) | Schwallartiger Verlust größerer Urinmengen | Anpassung der Versorgung an die Blasenkapazität |

| Überlaufinkontinenz | Urinverlust bei voller Blase | Keine alleinige Hilfsmittelversorgung |

| Neurogene Harninkontinenz |

Je nach Ausprägung (neurogene überaktive Blase oder neurogene Belastungsinkontinenz ...) S. dort |

S. dort |

| Fistelinkontinenz | Typisch dauernder Urinverlust | Anpassung an das Ausmaß |

Neben der Form der Inkontinenz ist auch der Schweregrad zu erfassen. Dies kann beispielsweise im Patientengespräch erfolgen oder sich eines Miktions-/Inkontinenztagebuchs oder Vorlagenwiegetests bedienen. So können geringe Urinverluste von schweren oder vollständigen Urinverlusten abgegrenzt werden. Auch validierte Assessments wie der ICIQ-SF-Fragebogen („international consultation on incontinence questionaire short form“) tragen sowohl zum besseren Verständnis als auch der untersucherunabhängigen Bewertung bei und sollten daher bei der Erfassung genutzt werden. Bei Veränderungen der Kontinenzsituation im zeitlichen Verlauf sind validierte Fragebögen außerordentlich hilfreich und können helfen, die Versorgungssituation des Patienten angemessen anzupassen.

Die spezielle Anamnese soll nicht nur die Inkontinenzform darlegen, sondern auch mögliche Therapieansätze zur Kuration oder verbesserten palliativen Versorgung der Harninkontinenz überprüfen. Soweit eine kurative Therapieform verfügbar ist, soll der Patient darüber aufgeklärt werden. Dies umfasst neben der Art der Behandlung auch deren spezielle Risiken, insbesondere bei Betrachtung der patienteneigenen Gegebenheiten wie Alter, Medikation, Voroperationen und Komorbiditäten. Diese sind speziell abzufragen.

Patienteneigene Aspekte

Der Arzt, der die Hilfsmittelversorgung der Inkontinenz verschreibt, soll die vorhandenen medikamentösen, konservativen und operativen Behandlungsalternativen zur Inkontinenzversorgung kennen und auch über die jeweiligen Differentialindikationen und zur Prognose im Gesamtkontext beraten können. Wesentliche und relevante Faktoren sind die spezielle Medikationsanamnese wie Diuretika oder SGLT-2-Hemmer („sodium dependent glucose transporter“), das Vorhandensein von Allergien, körperliche Besonderheiten wie Mobilitätsdefizite nach orthopädischen Operationen, neurologische oder psychiatrische Erkrankungen, kognitive Einschränkungen, das soziale Umfeld und ggf. unterstützende Betreuungspersonen, aber auch spezielle Vorlieben des Patienten und die bisherige Versorgung.

Beratungsgespräch

Das Beratungsgespräch umfasst fünf wesentliche Facetten: die teilnehmenden Personen, der Inhalt des Beratungsgesprächs, der Ort der Beratung, die optionale Hilfsmitteltestung, Zeitaspekte und Transparenz der Beratung.

Prinzipiell würde es notwendig erscheinen, die Qualität der Beratung zu definieren und zu messen. Hier sind momentan jedoch allenfalls Abfragen von Prozessabläufen oder internen Standards möglich. Das Ergebnis der Beratung hinsichtlich des Erfolgs lässt sich gegenwärtig jedoch nicht erfassen und wissenschaftliche Arbeiten zum Thema existieren bislang nicht. Die Möglichkeit, Rahmenbedingungen aufzusetzen, ist jedoch gegeben.

Die teilnehmenden Personen am Beratungsgespräch sind einerseits der Patient und auf der anderen Seite die beratende Person. Der Patient kann alleine oder in Begleitung selbst zur Beratung erscheinen oder sich durch Angehörige, Betreuer, Pflegepersonal oder Vertrauenspersonen vertreten lassen. Dies kann insbesondere bei körperlichen oder kognitiven Einschränkungen gegeben sein. Der Berater sollte sich über die Rolle der begleitenden oder vertretenden Person informieren. Bei Patienten in Begleitung sollte auch das persönliche Gespräch mit dem Berater unter vier Augen aufgrund der Sensibilität des Beratungsinhalts angeboten werden. Zentraler Bestandteil sind die Inhalte des Beratungsgesprächs (Abb. 2).

KOSTENÜBERNAHME.

2021 vereinfachte die Österreichische Gesundheitskasse die Abgabe von Produkten im Bereich saugende Inkontinenzhilfsmittel. Die Verordnungen werden direkt und auf schnellem Weg erledigt. Die ÖGK hat bundesweit mit ihren Partnerunternehmen eine neue Regelung vereinbart.

Die neue Regelung gilt für Anspruchsberechtigte ab dem vollendeten vierten Lebensjahr (= vierter Geburtstag). Die Versorgung erfolgt über Vertragspartnerbetriebe der ÖGK im Bereich saugende Inkontinenz.

Informationen: https://bit.ly/3w1a2XD

Bemusterung

Das Aushändigen von Inkontinenzhilfsmitteln zur praktischen Testung ist ein wesentlicher Schritt, eine erfolgreiche und komplikationsarme Versorgung auf Dauer herzustellen. Die Bemusterung kann erst nach Durchlaufen des Beratungsprozesses mit Feststellung des Bedarfs erfolgen. Der Bedarf richtet sich nach Art um Umfang der Inkontinenz. Das Aushändigen eines Musters sollte dann den Tagesbedarf für zwei bis drei Tage umfassen. Zudem sollten verschiedene Produkte ausgegeben werden. Dabei sollten zwei erstattungsfähige und ggf. zwei zuzahlungspflichtge Alternativen enthalten sein. Nur so kann der Patient die für ihn optimale Versorgung und auch seine persönlichen Vorlieben hinsichtlich Material, Funktion und Tragekomfort herausfinden.

Um die Kommunikation zwischen dem Betroffenen und dem Beratenden zu vereinfachen, sollte ein strukturierter Bewertungsbogen mitgegeben werden. Dieser ist während der Testphase auszufüllen und dann vom Betroffenen oder Betreuenden zum zweiten Beratungsgespräch mitzubringen. Bei nicht ausreichender Hilfsmittelversorgung kann ggf. eine weitere Testphase mit erneuter Bemusterung erforderlich werden. Das Ziel der Bemusterung ist eine adäquate und ausreichende Versorgung. Dabei kann eine transparente und kostensparende Versorgung durch Vermeidung einer Fehlversorgung erreicht werden.

„Red flags“

Vor Beginn einer Hilfsmittelversorgung muss überprüft werden, ob bestimmte Ausschlusskriterien und/oder Warnhinweise gegeben sind. „Red flags“ stellen insofern rote Linien dar, die eine — unverzügliche — ärztliche Untersuchung und Überprüfung der Indikation und ggf. Behandlungseinleitung zur Vermeidung von Komplikationen notwendig machen. Diese „red flags“ müssen auch von beratendem Personal erkannt werden, beispielsweise wenn die Hilfsmittelversorgung ohne ärztliche Indikationsstellung und Verordnung initiiert wurde. „Red flags“ können auf bestehende oder sich entwickelnde bedrohliche Krankheitsbilder wie Sepsis hinweisen. Dem Beratenden kommt daher eine verantwortungsvolle Position zu, die ausreichendes Sachwissen erfordert, um möglicherweise risikobehaftete Umstände nicht zu übersehen. Sachverstand kann bei ärztlichem und nichtärztlichem pflegerischem Personal mit entsprechender Weiterbildung, beispielsweise zum Urotherapeuten bzw. in Österreich zur Kontinenz- und Stomaberaterin (KSB) genommen werden. Bei beratenden Personen oder reinem Verkaufspersonal ohne pflegerische Ausbildung kann dies jedoch üblicherweise nicht unterstellt werden.

„Die Beratung spielt bei der ordentlichen Versorgung mit Hilfsmitteln eine herausragende Rolle“

Das Erkennen einer der genannten „red flags“ sollte eine unverzügliche ärztliche Vorstellung nach sich ziehen. Bis zu diesem Zeitpunkt kann zunächst eine vorläufige Hilfsmittelversorgung erfolgen. Die nachfolgende ggf. dauerhafte Hilfsmittelversorgung hat auf jeden Fall das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung zu berücksichtigen. Die Kommunikation zwischen Arzt und beratender Person in der Hilfsmittelversorgung muss hier funktionieren.

Kosten

Die Kosten für eine Hilfsmittelversorgung werden weitgehend, aber nichtvollständig von den Krankenkassen übernommen (für die Gesundheitskasse in Österreich siehe Info Box).

Qualifikation des Beratenden

Die Hilfsmittelversorgung bei Harninkontinenz wird von unterschiedlichen Berufsgruppen in unterschiedlichem Ausbildungsstand vorgenommen. Dabei sind neben Ärzten auch Pflegekräfte, Apotheker und Verkaufspersonal beispielsweise in Sanitätshäusern beteiligt. Während dem ärztlichen Berufsstand die notwendigen Kenntnisse in Ausbildung und Berufserfahrung unterstellt werden können, kann dies bei den anderen Personen in unterschiedlichem Ausmaß gegeben sein.

Alle an der Hilfsmittelberatung bzw. der nachfolgenden Versorgung beteiligten nichtärztlichen Personen haben bislang keinen definierten Kenntnisstand. Da neben den qualifizierten Berufen wie Urotherapeuten, Assistenten der Kontinenztherapie oder Pflegeberufe mit Weiterbildung in der Kontinenz- und Stomaversorgung oder Wundversorgung auch Personen ohne Qualifikation prinzipiell teilhaben, kann eine große Diskrepanz in der Qualität der Beratung als auch beim Erkennen von roten Linien oder Komplikationen angenommen werden. Die Betroffenen oder deren Angehörige vertrauen indes auf deren „Expertenwissen“. Die Leitlinie fordert insofern Transparenz hinsichtlich der Qualifikation als auch ein Basiswissen von Beratenden, insbesondere auch bei telephonischer oder Internetbasierter Beratung. Außerdem sollten die Beteiligten mit Kenntnissen der Gesprächsführung vertraut sein, da das Thema Harninkontinenz in einen äußerst sensiblen und intimen Bereich eingreift.

Fazit für die Praxis

_ Die Beratung zur Hilfsmittelversorgung bei Harninkontinenz weist zum Nachteil der betroffenen Patienten erhebliches Verbesserungspotential auf.

_ Die Kommunikation zwischen dem Patienten, seinem Arzt und dem Leistungserbringer der Hilfsmittelversorgung bedarf einer strukturierten Sprache und eines Laufzettels, um Missverständnisse zu vermeiden.

_ Medizinische Kenntnisse hinsichtlich Inkontinenzformen, möglichen kurativen Behandlungsalternativen und sog. „Red Flags“ bei der Hilfsmittelversorgung sind essenziell.

_ Das Beratungsgespräch steht am Anfang und ist von zentraler Bedeutung für eine angemessene Hilfsmittelversorgung.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. A. Manseck, A. Piotrowski, M.C. Butea, S. Foller, J. Gleissner, A. Kahlmeyer, H. Karstedt, R. Kirschner-Hermanns, T. Liebald, C. Linné, V. Moll, U. Otto, A. Schorn, J. Stein, A. Wagner und A. Wiedemann geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Die vollständige Version dieses Beitrags wurde in der Zeitschrift „Die Urologie 1/2022 · 61:3-12“ https:// doi.org/10.1007/s00120-021-01721-3 erstveröffentlicht. Dort finden Sie auch die Liste der verwendeten Literatur. Komprimierte Zweitveröffentlichung mit freundlicher Genehmigung der Autoren.

VERNETZUNG

PflegeKompass unterstützt Karrieren im Pflegebereich

Der PflegeKompass setzt Impulse an der Schnittstelle zwischen Schule, Fachhochschule, Universität und Berufswelt. In Kooperation mit dem Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband — ÖGKV verbinden die PflegeKompass Messen Schulen, Fachhochschulen, Universitäten, Ausbildungsstätten, Kliniken, Pflegeeinrichtungen und allgemeine Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im Pflegebereich mit Schülerinnen und Schülern, Studierenden, Absolventinnen und Abolventen, Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern, Jobsuchenden und Menschen, die sich weiterbilden wollen.

„Nur wenige Berufe bieten so viele verschiedene Möglichkeiten“, sagt Mag. Elisabeth Potzmann, Präsidentin des ÖGKV: „Akutbereich, Langzeitpflege, mobile Pflege, Freiberufliche Pflege, Intensivpflege und vieles mehr stehen im Laufe einer Pflegekarriere zur Auswahl. Und noch immer sind neue Berufsbilder im Entstehen. Diese Vielfältigkeit des Pflegeberufs wird ergänzt durch eine Arbeitsplatzsicherheit, wie sie nur wenige andere Berufe bieten können, und in der COVID- 19-Pandemie wurde die enorme Systemrelevanz dieses Berufs deutlich wie nie zuvor.“

Das Angebot von PflegeKompass beinhaltet die Job & Info-Plattform https://doi.org/www.pflege-kompass.at, Präsenzmessen und im November eine digitale, österreichweite Messe. Der Springer Verlag ist Kooperationspartner

Nächste Gelegenheit:

Am 9. November 2022 digital, österreichweit von 9:00 bis 17:00 Uhr, kostenlose Teilnahme

Informationen: https://doi.org/www.pflege-kompass.at