人脑约有1 000亿个神经元,彼此通过突触连接等方式构成了错综复杂的神经网络。虽然人类对大脑的探秘从未停止,有近三分之一的诺贝尔生理学或医学奖与脑科学有关,但是目前人类对大脑的认识和理解依然有限。在2021年Science公布的全球最前沿的125个科学问题中[1],16项与脑科学紧密相关,如“人类的情感源于何处”“意识存在于何处”“为什么我们需要睡眠”等,不仅展示了脑科学领域诸多仍未被解密的关键问题,而且也体现了人类对大脑机制不断探索的渴求。此外,由脑疾病带来的社会负担逐年加重[2],如抑郁症和阿尔茨海默病(Alzheimer’s disease,AD)等,但是目前仍然缺乏对脑疾病行之有效的预防与治疗手段,这一现状也督促科学家投入更多的精力去挖掘脑疾病背后的发生发展机制,从而开发更加精准、有效的诊疗措施。

1. 国际脑科学计划概览

面对脑科学这一仍未被完全开垦的领域,由政府主导的大型科研项目应运而生。瑞士、美国和日本等国家先后启动了针对大脑的研究项目,而我国也于2021年正式启动“脑科学与类脑科学研究”(brain science and brain-like intelligence technology)即“中国脑计划”。

1.1. 瑞士“蓝脑计划”

2005年,瑞士神经科学家亨利·马克拉姆教授在瑞士联邦政府支持下于瑞士联邦洛桑理工学院启动“蓝脑计划”(blue brain project),旨在通过分子层级的脑部逆向工程,借助国际商用机器公司(International Business Machines Corporation,IBM)的“蓝色基因”超级计算机,期望实现啮齿类动物大脑的精细数字重建和模拟。10年后,“蓝脑计划”于Cell刊文,宣布成功用计算机模拟了一个含有207种亚型、共计约31 000个神经元的大鼠神经网络[3]。2018年,“蓝脑计划”发布了首张数字3D小鼠脑细胞图谱[4],包括737个脑区的主要细胞类型、数目和位置等信息,极大促进了神经科学的发展。未来“蓝脑计划”将致力于重建、模拟和操控更大规模的神经环路,实现整个大脑区域(躯体感觉皮质、海马、小脑、基底神经节)的数字重建和操控。

1.2. 欧盟“人脑计划”

基于“蓝脑计划”,2013年在欧盟“未来和新兴技术旗舰项目”10亿欧元的资助下,为期10年的“人脑计划”(human brain project)正式启动,该项目旨在建立最先进的研究基础设施,使科学和工业研究人员能够在神经科学、计算机和脑科学相关的医学领域大展宏图,目前欧洲已有16个国家、共123家研究机构参与。“人脑计划”共分为“快速启动”“正式运作”和“稳定实施”3个重要阶段。目前该计划已经建立了神经信息学、大脑仿真、神经计算、神经形态计算、人工智能机器人和医疗大数据6个信息学通讯技术平台,允许计划内外的各国科学家对脑研究数据进行共享、编辑和模拟。在此基础上,“人脑计划”取得多项进展,如开发了可对大样本操作的更高分辨率新型显微技术[5]、提出充分结合实验成果的全新理论模型等[6]。在最后3年的“稳定实施”阶段,“人脑计划”的科学家希望设计出能够模拟人脑运作原理的超级计算机,并通过整合数据和模拟脑,加速对人脑结构和功能的全面理解,从而更好地研究脑疾病和创新治疗方案。

1.3. 美国“创新性神经技术大脑研究”计划

同样在2013年,美国时任总统奥巴马启动了“创新性神经技术大脑研究”计划(brain research through advancing innovative neurotechnologies,BRAIN),由美国国立健康研究院(National Institutes of Health,NIH)作为领导机构,旨在加速新技术的开发和应用,生成大脑动态图片,展示个体脑细胞和复杂神经环路时空相互作用的机制,并提出了7项优先目标(发现神经元和神经胶质细胞类型的多样性、绘制从突触到整个大脑的多尺度图谱、开发和应用大规模监测神经元活动的方法、证明大脑活动与行为间的因果关系、确认大脑基本原理、提升人类神经科学发展、探索神经活动模式如何转化为健康和疾病中的情感认知机制)。2022年,Cell发表文章介绍了“美国脑计划2.0”在2020—2026年的新目标[7],包括构建全面的人类大脑细胞图谱、绘制完整的哺乳动物大脑微连接图谱,以及开发精确获取大脑细胞类型的工具。该计划目前已投入24亿美元,预计到2026年总投资将超过50亿美元。在如此巨额资金支持下,美国脑计划也取得了多项丰硕成果,2021年该项目研究人员公布在分子水平上所绘制的哺乳动物初级运动皮层细胞类型特征图[8],这也是迄今为止对哺乳动物大脑所绘制的最全面、最细致的图谱。

1.4. 日本“综合神经技术用于疾病研究的脑图谱”计划

2014年,日本也启动了为期10年的“综合神经技术用于疾病研究的脑图谱”计划(brain mapping by integrated neurotechnologies for disease studies,BRAIN/MINDS),在日本文部科学省、日本医学研究与发展委员会共3.65亿美元的资助下,旨在通过绘制狨猴神经环路的结构和功能从而理解复杂的人类大脑。4年后,日本成功绘制出狨猴大脑的3D图谱[9]。同年9月,日本又启动了“Brain/Mind Beyond”计划, 主要围绕5个方面开展工作(包括发现和干预初期的神经疾病、分析从健康状态到患病状态的大脑图像、开发基于人工智能的脑科学技术、比较研究人类和灵长类动物的神经环路、划分脑结构功能区域并开展同源性研究)。2019年,该计划研究人员通过对2 973名个体分析,发现精神分裂症、躁郁症、自闭症谱系障碍、重度抑郁症患者的胼胝体白质结构存在相似改变,并且显著区别于正常个体[10],为疾病的分类提供了新的理论支持。

近几年,脑科学领域的研究正如火如荼地进行,大量卓著的研究成果不断涌现,极大推动了人类对大脑工作原理的认识与理解。

2. 中国脑计划总体布局

面对全球各国在脑科学研究领域展开的激烈竞争和广泛合作,2014年我国脑科学研究学者们在香山科学会议中专门探讨了中国脑科学计划的目标、任务和可行性[11];2016年3月国家发布了《“十三五”规划纲要》[12],将“脑科学与类脑研究”列为“国家重大科技创新和工程项目”,标志着“中国脑计划”的全面展开。随后在2018年,中国脑科学“地区性计划”分别启动,北京和上海在当地政府的大力支持下,分别于同年3月和5月成立脑科学与类脑研究中心。2021年9月,伴随着中华人民共和国科学技术部(简称科技部)发布的《科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目2021年度项目申报指南》[13],酝酿6年多的“中国脑计划”宣布正式启动,国家拨款经费预算近32亿元,整体规模预计可达到百亿元甚至千亿元级别。

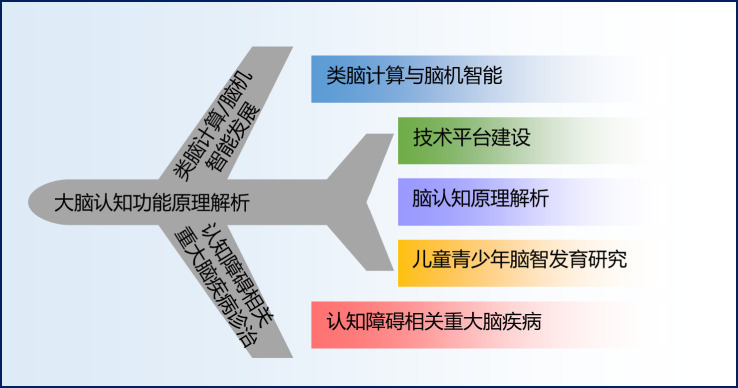

虽然中国脑计划启动较晚,但是仍然散发出了自己的独特光辉。中国脑计划以“脑认知功能解析”为核心,以“理解脑、修复脑、模拟脑”为目标,确定了“一体两翼”的发展战略(图 1)[14]。其中,“一体”指解析大脑认知功能原理,“两翼”分别指认知障碍相关重大脑疾病诊治和类脑计算/脑机智能发展。对脑认知原理从分子细胞、功能环路、全脑网络到认知行为的多尺度研究,不仅可以促进认知障碍相关脑疾病的发病机制解析,而且也为类脑计算与脑机智能的原理模拟打下坚实的理论基础;同样,脑疾病和类脑计算等领域的研究也可以为脑认知原理解析提供人脑研究的线索和新型神经调控技术;而脑机智能的发展则可以为认知障碍相关脑疾病的研究提供智能诊断、治疗和康复技术。三者相辅相成,为中国脑计划提供了源源不断的前进动力。不同于其他国家脑计划仅将“脑疾病”归为项目的长期目标,中国脑计划将重大脑疾病诊治纳入项目的重要一环,利用我国庞大的脑疾病人群数据进行大规模的队列研究和建立数据样本库,为探索早期预防、诊断和治疗手段提供最坚实的数据支撑。中国脑计划还将“类脑计算和脑机智能”放在优先发展的位置,利用脑科学研究成果反哺人工智能等研究领域。另外,其他国家脑计划多以啮齿类动物为实验模型,而中国脑计划将重点发展猕猴疾病动物模型,进一步促进对高级认知功能以及脑疾病的病理机制等问题的探究[15]。

图 1.

中国脑计划整体布局

根据科技部于2021年公布的《科技创新2030——“脑科学与类脑研究”重大项目2021年度项目申报指南》[13],我国脑计划将围绕脑认知原理解析、认知障碍相关重大脑疾病、类脑计算与脑机智能、儿童青少年脑智发育研究、技术平台建设五个方面,2021年共部署指南方向59个(如“神经细胞的起源、分化与老化进程”“新型无创脑机接口技术”“婴幼儿社会情绪与交流能力发展的脑机制”和“多模态多尺度脑图谱研究新技术”等)。总体专家组根据实施方案提出年度目标任务,并组织第三方通过竞争遴选优势团队承担任务。考虑到我国脑计划研究方向广泛,各项目任务的管理与考核也分类进行,包括定向委托项目、定向择优项目、公开择优项目和平台项目,另外专设交叉学科和青年人才项目,以培养具有可持续性创新动力的优秀青年人才。

中国脑计划的启动,不仅为我国脑科学研究人员提供了充足的资金和平台支持,而且也为我国脑科学研究事业迈入世界前沿水平提供了契机。

3. 脑疾病领域的中国脑计划任务

认知障碍相关脑疾病作为中国脑计划的重要一环,对解决我国实际的人民生活需求具有重大意义。全球约有9.7亿人患有脑疾病[16],占世界人口总数的13%以上。在我国,常见精神疾病的患病率达16.6%,其中抑郁症患病率达7.4%,孤独症患病率为0.7%;AD、帕金森病等疾病的患病率也逐年增长[17]。认知障碍相关脑疾病负担排名超过肿瘤、心血管疾病等。不仅如此,脑疾病也是我国致残致死率最高的疾病[18],90%自杀死亡者存在认知障碍相关脑疾病[19]。而更为严峻的是,目前针对脑疾病我们仍然缺乏有效的预防和诊疗手段,亟需通过开展大规模队列研究和建立临床研究大数据与样本库平台,阐释脑疾病发病机制和发展轨迹,探索患病风险因素并建立预测模型,开发脑疾病早诊、优治与康复新技术。目前国际上已经建立了一些较为成熟的脑疾病临床研究大数据与样本库平台,如UK Biobank是迄今为止世界上规模最大的人类健康资源库,包含50万英国40~69岁志愿者的数据,旨在研究遗传、环境等与人类重大疾病的关联;Adolescent Brain Cognitive Development(简称ABCD)是美国最大的关于大脑发育和儿童健康的队列研究,采集影像学、遗传学、神经心理学等数据,旨在为研究青少年脑认知功能的长期变化和孤独症等儿童期脑疾病提供平台。此外,还有一些针对特定疾病的平台,比如荷兰的Netherlands Study of Depression and Anxiety(简称NESDA)收集了3 000多名抑郁症和焦虑症患者数据,关注抑郁和焦虑的心理学、社会学、生物学和遗传学因素;Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative(简称ADNI)是在美国和加拿大63个研究中心进行的纵向多中心研究,采集了临床数据、神经心理学测试、生物样本、磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)等数据,旨在明确AD的临床、影像、生化和遗传等生物标记物;澳大利亚的AIBL(the australian imaging, biomarkers & lifestyle flagship study of ageing)纳入了1 100多名60岁以上的受试者,旨在发现决定AD发展的生物标志物、认知特征、生活方式等;美国的ENIGMA(enhancing neuro imaging genetics through meta analysis)是全球最大的脑图谱项目,采集了3万余人的脑影像扫描数据与遗传数据,旨在分析正常脑功能或多种脑疾病关联的影像学和遗传学机制。上述队列和平台的建设,为筛选孤独症、抑郁症或AD等脑疾病的风险基因提供了大规模的数据来源,保证了研究结果的稳定性和可靠性,使得早期筛查和诊断成为可能,如2022年4月发表于Nature Genetics的一项研究对111 326名AD患者的遗传数据进行分析[20],发现了42个新的风险基因,可以帮助研究人员确定影响疾病发生和发展的分子机制并寻找潜在的药物靶点,提示通过队列研究和数据/样本库平台建设对推动脑疾病研究发展具有重要意义。

中国脑计划在脑疾病领域积极布局,提出以下目标:(1)通过建立中国人脑健康多维度大数据库,结合遗传学、影像学、症状学等多模态数据,利用共享计算分析平台,建立若干种认知障碍相关重大脑疾病精准早期诊断标准和干预手段,实现在孤独症、抑郁症、痴呆等疾病国际临床指南中的中国证据超过三分之一;(2)通过绘制重大脑疾病表型特征谱,研发出能够引领国际的早诊、优治新技术和疾病复发预警系统,实现脑疾病的早预防、早诊断和早治疗;(3)紧密依托临床队列和数据库,借助分子生物学、生物信息学和影像学等学科的快速发展,在分子、环路、网络以及疾病人群等多个层次全面解析脑疾病的发病机制。同时,脑疾病方向下设三个子任务,包括孤独症等儿童期疾病、抑郁症等成年期疾病和痴呆等老年期疾病。针对每一个子任务,中国脑计划都提出了具体的研究目标:(1)孤独症等儿童期疾病的确诊率和治疗有效率提高40%;(2)抑郁症等成年期疾病的早期诊断正确率提高50%,累计临床治愈率提高50%,抑郁症所引起的致死致残率下降20%;(3)实现痴呆等老年期疾病的早期预警,延缓疾病发生,提高生活质量。在中国脑计划的第一个五年任务期内,争取建成包含多维数据,具有统一性、标准性和代表性的大规模临床和社区队列;建立数据标准体系,形成标准化数据平台,初步建成中国人脑健康多维度大数据库;开发适合中国人群的脑健康风险预测模型及个体化早期诊断、治疗方案,建设综合干预模式研究体系,提高早期诊断水平,延缓或逆转病程的进展。

2021年首批公布的申报方向中,脑计划在“孤独症等儿童期疾病的发病机制和诊治”“抑郁症等成年期疾病的发病机制和诊治”和“痴呆等老年期疾病的发病机制和诊治”三个子任务中,分别布局了8项、4项和3项指南方向,包括“脑疾病临床研究大数据与样本库平台建设”“抑郁症的发病机制与干预技术研究”和“痴呆的临床队列研究”等。

通过上述介绍可以看出,中国脑计划在脑疾病领域的布局涉及青少年、成年和老年,对每一年龄阶段易发生的脑疾病都设立了从机制研究到临床干预的全方位研究项目,有望在未来实现多项重大突破。首先,从基因到脑网络、从个体到群体多角度阐释脑疾病的发生发展过程,有利于揭示全生命周期的脑疾病生物学和影像学基础,发现脑疾病风险因素,提出脑疾病病理生理过程的新理论和新假说,结合深度学习等技术,构建疾病发生发展变化轨迹模型,促进实现认知障碍相关脑疾病的早期识别和早期预防;其次,借助干细胞诱导技术,可实现将来源于脑疾病患者的诱导多能干细胞,体外诱导形成“类脑器官”,促进相关生物学和多组学研究以及大规模化合物筛选,并整合体外实验数据和纵向临床数据,构建疾病预测模型;另外,利用神经影像学和电生理学等数据,构建脑疾病的网络级分析框架,形成脑疾病的感知-干预闭环神经调控系统,有利于实现对单病和共病的有效治疗;再者,通过基础研究和临床研究相结合,不仅可以鉴定出具有潜在临床诊断或疗效价值的客观指标和生物标记物,还可以在不同人群中进行验证,从而构建脑疾病的定量化评价指标体系,提高疾病诊断系统的精准度,开发个体化治疗策略;最后,“类脑计算和脑机智能”方向的研究成果也可以用于构建脑疾病的早期预警、疾病分类、疾病预测和疗效预测模型,将临床脑疾病和定量神经生物学指标相结合,实现脑疾病个体化诊疗和人工智能辅助的诊疗模式。

中国脑计划的正式启动标志着我国脑科学研究迈上了一个新的台阶,不仅推动了对大脑认知原理的解析和人工智能技术的发展,而且通过建立中国人脑健康多维度大数据,有望全面解析脑疾病的发病机制,实现脑疾病的早预防、早诊断和早治疗。

Biography

陆林,医学博士,教授,博士生导师,中国科学院院士,北京大学第六医院院长/北京大学精神卫生研究所所长,山东第一医科大学校长/山东省医学科学院院长,国际麻醉品管制局委员,国家精神心理疾病临床医学研究中心主任,中国疾病预防控制中心精神卫生中心主任,北京大学临床心理中心主任。国家卫生健康委员会精神卫生和心理健康专家委员会主任委员,中华医学会精神医学分会候任主任委员,教育部高等学校临床医学类专业教学指导委员会精神医学专业教学指导分委员会主任委员,海峡两岸医药卫生交流协会睡眠医学专业委员会主任委员,国家重点研发计划“重大慢性非传染性疾病防控研究”重点专项专家组组长,WHO药物依赖性专家委员会委员,世界卫生组织“新冠肺炎全球研究路线图”专家组成员等。 长期从事精神心理疾病及睡眠障碍的公共卫生政策、发病机制、流行病学特征和干预策略研究,以通信作者在Science、Lancet、JAMA Psychiatry、Lancet Psychiatry、Am J Psychiatry、Biol Psychiatry等期刊发表SCI论文360余篇,总引用2.7万余次,连续入选Elsevier发布的医学领域中国高被引学者榜单,在国内外产生重要影响

References

- 1.Levine AG. 125 questions: Exploration and discovery[J/OL]. Science, 2021[2022-06-01]. https://www.science.org/content/resource/125-questions-exploration-and-discovery.

- 2.Vos T, Lim SS, Abbafati C, et al. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1204–1222. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30925-9. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 3.Markram H, Muller E, Ramaswamy S, et al. Reconstruction and simulation of neocortical microcircuitry. Cell. 2015;163(2):456–492. doi: 10.1016/j.cell.2015.09.029. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 4.Ero C, Gewaltig MO, Keller D, et al. A cell atlas for the mouse brain[J/OL]. Front Neuroinfor, 2018, 12: 84-100[2022-06-01]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30546301.

- 5.Silvestri L, Mullenbroich MC, Costantini I, et al. Universal autofocus for quantitative volumetric microscopy of whole mouse brains. Nat Methods. 2021;18(8):953–958. doi: 10.1038/s41592-021-01208-1. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 6.Katkov M, Romani S, Tsodyks M. Memory retrieval from first principles. Neuron. 2017;94(5):1027–1032. doi: 10.1016/j.neuron.2017.03.048. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.Ngai J. BRAIN 2.0: transforming neuroscience. Cell. 2022;185(1):4–8. doi: 10.1016/j.cell.2021.11.037. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 8.Brain Initiative Cell Census Network A multimodal cell census and atlas of the mammalian primary motor cortex. Nature. 2021;598(7879):86–102. doi: 10.1038/s41586-021-03950-0. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 9.Lin MK, Takahashi YS, Huo BX, et al. A high-throughput neurohistological pipeline for brain-wide mesoscale connectivity mapping of the common marmoset[J/OL]. Elife, 2019, 8: e40042[2022-06-01]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30720427.

- 10.Koshiyama D, Fukunaga M, Okada N, et al. White matter microstructural alterations across four major psychiatric disorders: Meta-analysis study in 2937 individuals. Mol Psychiatr. 2020;25(4):883–895. doi: 10.1038/s41380-019-0553-7. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 11.香山科学会议第500次学术讨论会在京举行[EB/OL]. (2014-06-09)[2022-06-01]. https://www.cas.cn/hy/xshd/201406/t20140609_4133299.shtml.

- 12.中华人民共和国国务院. "十三五"规划纲要[R/OL]. (2016-03-17)[2022-06-01]. http://www.gov.cn/xinwen/2016-03/17/content_5054992.htm.

- 13.中华人民共和国科学技术部. 科技创新2030: "脑科学与类脑研究"重大项目2021年度项目申报指南[R/OL]. (2021-09-16)[2022-06-01]. https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20210916/4583.html.

- 14.Poo MM, Du JL, Ip NY, et al. China brain project: Basic neuroscience, brain diseases, and brain-inspired computing. Neuron. 2016;92(3):591–596. doi: 10.1016/j.neuron.2016.10.050. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 15.Wang L. Mu-ming Poo: China Brain Project and the future of Chinese neuroscience[J/OL]. Nat Sci Rev, 2017, 2: 110-115[2022-6-13]. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-NASR201702017.htm.

- 16.Dattani S, Ritchie H, Roser M. Our world in data[EB/OL]. [2022-6-13]. http://ourworldindata.org/mental-health.

- 17.Huang Y, Wang Y, Wang H, et al. Prevalence of mental disorders in China: a cross-sectional epidemiological study. Lancet Psychiat. 2019;6(3):211–224. doi: 10.1016/S2215-0366(18)30511-X. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 18.World Health Organization. Cause-specific mortality: 2000-2019[R]. Geneva: WHO, 2020.

- 19.Bondy B, Buettner A, Zill P. Genetics of suicide. Mol Psychiatr. 2006;11(4):336–351. doi: 10.1038/sj.mp.4001803. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 20.Bellenguez C, Kucukali F, Jansen IE, et al. New insights into the genetic etiology of Alzheimer's disease and related dementias. Nat Genet. 2022;54(4):412–436. doi: 10.1038/s41588-022-01024-z. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]