Nur einem Teil der Unternehmen gelingt es während der Corona-Pandemie, die Kosten bei einbrechender Beschäftigung zu senken. Dieser Beitrag zeigt anhand von Daten des German Business Panels, dass dies vor allem mit Kostenstrukturen vor der Krise zusammenhängt - eine sowohl für das strategische Kostenmanagement von Unternehmen als auch für die effektive Ausgestaltung von Staatshilfen beachtenswerte Erkenntnis.

Mit Ausbruch der COVID-19-Pandemie im Frühjahr 2020 stehen Unternehmen weltweit vor beispiellosen Herausforderungen. Eine Kombination aus teilweise drastischen Nachfragerückgängen und Angebotsausfällen, die durch Störungen entlang der Lieferketten oder durch Beeinträchtigungen der eigenen Produktion ausgelöst wurden, führte bei einer Vielzahl von Betrieben zu erheblichen Umsatzeinbrüchen. Trotz milliardenschweren staatlichen Hilfsprogrammen bleibt die Lage vieler Unternehmen auch angesichts neuer Beeinträchtigungen der Märkte durch den Krieg in der Ukraine äußerst angespannt (vergleiche Bischof et al. 2022).

Eine Untersuchung von Bischof, Karlsson, Rostam-Afschar und Simon (2021) zeigt anhand von Daten, die vom German Business Panel (GBP, www.gbpanel.org) durch Befragung von etwa 10.000 Unternehmern während der COVID-19-Pandemie erhoben wurden, dass die erwartete Ausfallwahrscheinlichkeit der Unternehmen aus der eigenen Branche von den jeweils etablierten Kostenstrukturen abhängt. Je höher demnach der Anteil der Fixkosten an der betrieblichen Kostenstruktur ausfällt, desto seltener werden die staatlichen Hilfsmaßnahmen als ausreichend empfunden und desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit für Geschäftsaufgaben während der Krise (vergleiche Bischof et al. 2021, S. 537). Abbildung 1 illustriert dies auf Grundlage der Befragungsdaten des GBPs aus dem Zeitraum von November 2020 bis April 2021.

Ein Verständnis von Kostenstrukturen und deren Auswirkungen in der Krise ist demnach sowohl mit Blick auf die Ausgestaltung staatlicher Hilfsprogramme als auch hinsichtlich unternehmerischer Entscheidungen relevant. Nachfolgend werden das Ausmaß von Kostenremanenz während der COVID-19-Krise und Faktoren, die den Grad der Kostenremanenz beeinflussen, untersucht sowie die konkreten Ursachen von Kostenremanenz in der Krise identifiziert.

Das Verhältnis von Kostenstruktur und Kostenremanenz

Die Kostentheorie unterscheidet vereinfachend zwischen fixen und variablen Kosten. Während fixe Kosten unabhängig von der Ausbringungsmenge anfallen, schwanken variable Kosten in Abhängigkeit vom Beschäftigungsgrad. Das Konzept der Kostenremanenz beschreibt dabei das regelmäßig zu beobachtende Phänomen, dass Kosten bei fallender Beschäftigung langsamer sinken, als sie im Wachstumsfall aufgebaut werden (vergleiche Anderson/Banker/Janakiraman 2003, S. 48).

In der Literatur werden unterschiedliche Ursachen für solch ein asymmetrisches Kostenverhalten genannt (vergleiche Anderson/Banker/Janakiraman 2003, S 48 ff.; Calleja/Steliaros/Thomas 2006, S. 128 f.; Balakrishnan/Gruca 2008, S. 994). Zunächst können ökonomische Abwägungen Kostenremanenz auslösen. So kann es zum Beispiel rational sein, Mitarbeiter bei sinkender Beschäftigung nicht zu entlassen und Leerkosten einzugehen, um die Produktion im Wachstumsfall schnell wieder hochfahren zu können und (höhere) Rekrutierungs- oder Anlernkosten zu vermeiden. Auch nicht ökonomische oder soziale Gründe können zu Kostenremanenz führen, wenn etwa aus betriebspolitischen Erwägungen und zum Erhalt des Betriebsklimas auf Entlassungen verzichtet wird. Darüber hinaus ist es möglich, dass psychologische Faktoren ein asymmetrisches Kostenverhalten bedingen, zum Beispiel, wenn Wachstumsprognosen aus Selbstüberschätzung zu positiv ausfallen. Auch kann es sein, dass Manager auf Kostensenkungen oder eine Schrumpfung ihres Verantwortungsbereichs verzichten, weil sie dadurch einen Statusverlust befürchten (vergleiche Mahlendorf 2009, S. 193). Schließlich kann es zu Kostenremanenz kommen, wenn Manager zwar ökonomisch gerechtfertigte Anpassungen ihrer Kosten vornehmen wollen, dies aber aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht möglich ist. Regelungen zum Kündigungsschutz oder machtvolle Arbeitnehmervertretungen können beispielsweise einen (zeitnahen) Abbau von Arbeitsplätzen verhindern.

Sind Kosten in der Krise remanent?

Gerade während einer Krise wie der COVID-19-Pandemie kann Kostenremanenz zu Problemen führen, wenn durch die kontinuierliche Inkaufnahme von Kosten bei anhaltendem Umsatzeinbruch existenzbedrohende Liquiditätsengpässe und Eigenkapitalverluste entstehen. Wie stark das Ausmaß von Kostenremanenz in der COVID-19-Krise nun tatsächlich ist, kann anhand der Daten des GBPs evaluiert werden (vergleiche Kasten zur Messung von Kostenremanenz, S. 57).

Das GBP erfasst als langfristiges Befragungs-Panel die betriebswirtschaftlichen Einschätzungen und Erwartungen von Unternehmen in Deutschland und hat im Zeitraum von Juli bis September 2020 in einer ersten repräsentativen Befragungswelle vollständige Angaben von 9.153 Unternehmen erhoben, die in Tabelle 1 abhängig von der Richtung ihrer Umsatzentwicklung charakterisiert sind. Zusätzliche 2.091 Antworten bleiben unberücksichtigt, da sie keine Umsatzveränderung über die Krise hinweg anzeigen.

| Umsatzrückgang | Umsatzsteigerung | |||

|---|---|---|---|---|

| Median | Durchschnitt | Median | Durchschnitt | |

| Umsatzveränderung | −40 % | −46 % | +24 % | +39 % |

| Gewinnveränderung | −30 % | −41 % | +15 % | +30 % |

| Umsatz 2019 | 600.000 € | 2.390.177 € | 650.000 € | 2.796.117 € |

| Mitarbeiteranzahl | 5 | 20 | 5 | 20 |

| Anzahl Unternehmen im Sample | 6.667 | 2.486 | ||

Quelle: eigene Darstellung

Während mehr als 72 Prozent der Unternehmen des Samples angeben, dass ihre Umsätze im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken sind, berichtet während der Pandemie auch ein erheblicher Anteil von steigender Beschäftigung. Zu beachten ist die durchschnittliche Größe der Unternehmen in der untersuchten Stichprobe. Die Mitarbeiteranzahl von fünf Personen und ein Jahresumsatz von etwa 600.000 Euro im Median (20 Personen und 2,5 Millionen Euro im Durchschnitt) spiegeln für die Unternehmenslandschaft in Deutschland typische kleine und mittlere Betriebe (KMU) wider. Im Jahr 2020 gab es in Deutschland insgesamt 3.374.583 rechtlich selbstständige Unternehmen mit durchschnittlich 10,4 abhängig Beschäftigten, die etwa zwei Millionen Euro Umsatz erwirtschafteten (vergleiche Statistisches Bundesamt 2020). Größere Unternehmen sind in den Daten des GBPs somit überrepräsentiert.

Tabelle 2 stellt das Ausmaß von Kostenremanenz in der COVID-19-Krise dar. In der einfachsten Spezifikation der Regression (Spalte I) zeigt sich, dass die Gewinne von wachsenden Betrieben während der Pandemie um durchschnittlich 0,758 Prozent pro 1-%iger Umsatzsteigerung zunehmen. Das Phänomen der Kostenremanenz wird nun bei einer Gegenüberstellung dieser Gewinnveränderung mit einem schrumpfenden Unternehmen deutlich. Fällt nämlich der Umsatz um ein Prozent in der Krise, sinken die Gewinne durch den langsameren Abbau von Kosten um 0,072 Prozentpunkte stärker, also insgesamt um 0,83 Prozent. Dieser Effekt bleibt insbesondere auch dann statistisch signifikant und in der Höhe vergleichbar, wenn Betriebe aus demselben Wirtschaftszweig mit vergleichbarer Größe und mit ähnlichen konjunkturellen Erwartungen gegenübergestellt werden. Mit zusätzlichen Kontrollvariablen und zusätzlichen fixen Effekten (Fixed Effects - FE) in den Spalten (II) bis (V) ändert sich an diesem grundsätzlichen Befund nichts.

|

(I) %∆Gewinni |

(II) %∆Gewinni |

(III) %∆Gewinni |

(IV) %∆Gewinni |

(V) %∆Gewinni |

|

|---|---|---|---|---|---|

| %∆Umsatzi (β1) |

0,758*** (0,017) |

0,763*** (0,017) |

0,755*** (0,017) |

0,755*** (0,017) |

0,754*** (0,017) |

| di %∆Umsatzi (β2) |

0,072*** (0,023) |

0,047** (0,024) |

0,067*** (0,024) |

0,068*** (0,024) |

0,068*** (0,024) |

| Industrie - Fixed Effects (FE) | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |

| Größenkontrollen | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |

| BIP - Erwartung | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |

| Monats-FE | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |

| Adj. R2 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |

Standardfehler in Klammern; ***, ** und * zeigen ein Signifikanzniveau von 1, 5 und 10 %.

Quelle: eigene Darstellung

Messung der Kostenremanenz .

Das Phänomen der Remanenz von Kosten wurde von Anderson, Banker und Janakiraman (2003) etabliert. Sie führen ein empirisches Modell zur Messung ein, in dem Kosten- und Umsatzveränderungen von Unternehmen i über t Jahre miteinander verglichen werden:

(1)

Die Variable d stellt einen Indikator dar, welcher den Wert 1 annimmt, wenn Umsätze zwischen zwei Jahren gesunken sind. Durch die logarithmische Spezifikation gibt der Koeffizient β1 die prozentuale Kostenveränderung bei einer Änderung des Umsatzes um ein Prozent an. Demgegenüber bezeichnet β2 die Abweichung des Steigungsparameters für Beobachtungen mit negativer Umsatzveränderung. Die Summe aus β1+β2 ergibt folglich den prozentualen Kostenrückgang bei einer Umsatzminderung von einem Prozent. Kostenremanenz liegt nun vor, wenn der Koeffizient β2 negativ und statistisch signifikant ist.

Durch eine Modifikation von Gleichung (1) kann mithilfe der Daten des GBPs das Ausmaß von Kostenremanenz in der COVID-19-Krise ermittelt werden. Statt eines Rückgriffs auf die Höhe der Betriebskosten, die nicht öffentlich verfügbar sind, können diese aus dem Verhältnis der Gewinn- und Umsatzentwicklung eines Unternehmens abgeleitet werden:

(2)

Nach dieser Spezifikation liegt Kostenremanenz vor, wenn der Koeffizient β2 positiv und statistisch signifikant ist. In einem solchen Fall sinken Gewinne nämlich durch einen schwächeren Abbau von Kosten stärker, als sie im Wachstumsfall steigen. Damit nicht andere Einflussfaktoren wie etwa Preiseffekte die Analyse beeinflussen, enthält Gleichung (2) eine Reihe von Kontrollvariablen, welche die Industriezugehörigkeit eines Betriebs, seine Größe (Mitarbeiteranzahl und Umsatz 2019), seine Erwartung bezüglich der konjunkturellen Entwicklung sowie Monatseffekte erfassen.

Wie wirken Staatshilfen auf Kostenremanenz?

Um die teilweise erheblichen Umsatzeinbrüche abzufedern, hat die deutsche Bundesregierung seit Ausbruch der Pandemie verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung von betroffenen Unternehmen und zur Stabilisierung der Wirtschaft ergriffen. Zentrale Bestandteile des Maßnahmenpakets sind etwa die Soforthilfe Corona, die Überbrückungshilfe, die als Überbrückungshilfe IV bis Juni 2022 verlängert wurde, das Kurzarbeitergeld und KfW-Schnellkredite. Aufgrund unzureichender öffentlicher Daten konnten bisher kaum Aussagen über die Wirkung von Staatshilfen getroffen werden. Die GBP-Daten ermöglichen eine solche Wirkungsanalyse und dabei auch erstmals eine Untersuchung, inwiefern die Wirkung der Staatshilfen in Abhängigkeit von der Kostenstruktur eines Unternehmens steht.

Tabelle 3 zeigt, ob Kostenremanenz in der Krise von der Inanspruchnahme von Staatshilfen abhängt. Demnach ist asymmetrisches Kostenverhalten vor allem bei solchen Unternehmen nachzuweisen, die während der Krise staatliche Hilfen erhalten haben (β2 ist positiv und statistisch signifikant). Demgegenüber wachsen und schrumpfen Gewinne und Kosten bei Unternehmen ohne Staatshilfen symmetrisch zur Umsatzveränderung.

| Staatshilfen erhalten? | ||

|---|---|---|

|

Ja %∆Gewinni |

Nein %∆Gewinni |

|

| %∆Umsatzi (β1) |

0,736*** (0,026) |

0,818*** (0,020) |

| di × %∆Umsatzi (β2) |

0,093*** (0,031) |

−0,034 (0,033) |

Standardfehler in Klammern; ***, ** und * zeigen ein Signifikanzniveau von 1, 5 und 10 %.

Quelle: eigene Darstellung

Staatliche Hilfsmaßnahmen scheinen in der Krise also mit geringeren Anreizen zum raschen Abbau von Kosten bei Umsatzeinbrüchen einherzugehen. Aber inwiefern hängt Kostenremanenz von der Stärke des Umsatzrückgangs ab? Die bestehende Literatur zeigt, dass asymmetrisches Kostenverhalten in der Regel nur für geringe bis mäßige Veränderungen des Umsatzes beobachtet wird. Für extreme Einbrüche ist es typischerweise ökonomischer, das Kapazitätsniveau anzupassen, als die laufenden Kosten (hoher) ungenutzter Produktionskapazitäten einzugehen (vergleiche Calleja/Steliaros/Thomas 2006, S. 135 f.).

Für die COVID-19-Krise weisen die Daten des GBPs allerdings auf eine gegenteilige Entwicklung hin: Bei schwächeren Umsatzveränderungen steigen und sinken die Kosten symmetrisch, während gerade für starke Umsatzeinbrüche, die höher als die Standardabweichung (SD) von 48 Prozent ausfallen, Kostenremanenz zu beobachten ist. Dieses Ergebnis scheint allerdings erneut mit der Inanspruchnahme von Staatshilfen zusammenzuhängen. Wird in der Analyse hierfür nämlich kontrolliert, ist unabhängig von der Höhe der Umsatzveränderung keine Kostenremanenz mehr zu beobachten.

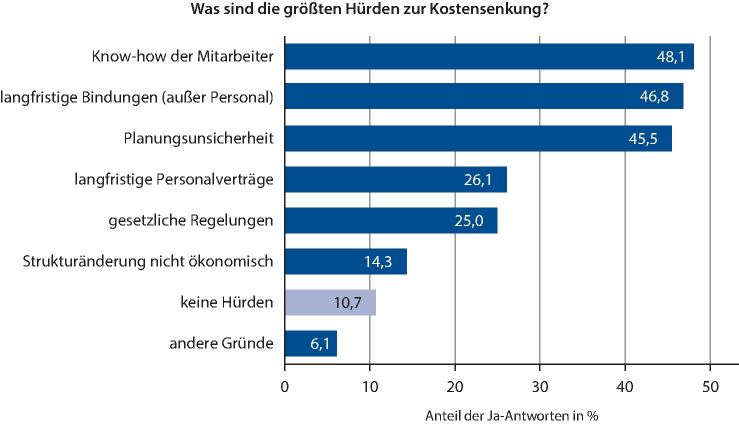

Was verhindert den raschen Abbau von Kosten?

Die Daten des GBPs geben zudem Aufschluss über die größten Hürden eines Unternehmens, Kosten zu senken, wenn die Auslastung wie etwa während der COVID-19-Krise sinkt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 2 dargestellt und zeigen, dass Bemühungen, betriebliches Know-how zu binden, andere langfristige vertragliche Vereinbarungen wie laufende Mietverträge und Planungsunsicherheit die größten Hürden zum Kostenabbau sind. Diese drei Faktoren werden jeweils von mehr als 45 Prozent der über 10.000 befragten Unternehmen in einer Befragungswelle vom November 2020 bis April 2021 als signifikante Hürden zur Senkung von Kosten genannt. 25 Prozent der Entscheider geben zudem an, dass gesetzliche Bestimmungen wie etwa Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen eine Reduzierung von Kosten verhindern. Demgegenüber ist der Anteil an Betrieben, die keine Hürden im Kostenabbau bei sinkender Beschäftigung wahrnehmen, mit nur knapp zehn Prozent vergleichsweise gering.

Schlussbetrachtung

Aus Unternehmenssicht hilft eine gesteigerte Kenntnis über den Einfluss von Kostenstrukturen während der COVID-19-Krise, den eigenen Betrieb durch strategisches Kostenmanagement resilient gegen zukünftige Krisen zu machen. Deutlich wird dies an den Ergebnissen der Analyse zu den größten Hürden zur Kostensenkung wie etwa den Eingang langfristiger Bindungen. Deshalb sollte der Aufbau von Kapazitäten in Wachstumsphasen immer auch unter Berücksichtigung der Abbaufähigkeit dieser Ressourcen im Fall von Umsatzeinbrüchen erfolgen, da es regelmäßig zu erheblichen Friktionen in der Reduktion von Kosten kommen kann.

Zugleich ist die Kostenstruktur von zentraler Bedeutung für die Effektivität von Staatshilfen. Zusammengefasst zeigt sich folgende Wirkung von Staatshilfen auf die Kostenremanenz in der COVID-19-Krise: Erstens, Staatshilfen reduzieren den Anpassungsdruck der Kosten bei Umsatzrückgang, und zweitens, dies insbesondere für Unternehmen, die unter extremen Einbrüchen der Beschäftigung leiden. Das ist zwar insofern beabsichtigt, als etwa durch das Kurzarbeitergeld ein übermäßiger Abbau von Arbeitsplätzen verhindert werden sollte. Staatshilfen können während der Krise allerdings auch problematische Anreize setzen, wenn diese den Druck zur Anpassung eines nicht funktionierenden Geschäftsmodells oder einer ineffizienten Kostenstruktur reduzieren und dadurch die Wirkung der Krise verschleppen beziehungsweise sogar verstärken.

Die Autoren danken der DFG für die Förderung dieses Teilprojektes im Rahmen des Sonderforschungsbereichs: Collaborative Research Center (SFB/TRR) Projektnummer 403041268 - TRR 266 Accounting for Transparency.

Literatur

Anderson, M. C./Banker, R. D./Janakiraman, S. N. (2003): Are selling, general, and administrative costs "sticky"?, in: Journal of Accounting Research, 41 (1), S. 47-63.

Balakrishnan, R./Gruca, T. S. (2010): Cost stickiness and core competency: A note, in: Contemporary Accounting Research, 25 (4), S. 993-1006.

Bischof, J./Karlsson, C./Rostam-Afschar, D./Simon, T. (2021): Die Bedeutung der Kostenstruktur für die Effektivität von Staatshilfen, in: Wirtschaftsdienst, 101 (7), S. 536-543. https://go.sn.pub/BBpPr7

Bischof, J./Dörrenberg, P./Rostam-Afschar, D./Simons, D./Voget, J. (2022): GBP-Monitor: Unternehmenstrends im August 2022, https://go.sn.pub/AStxSs (letzter Abruf: 29.08.2022).

Calleja, K./Steliaros, M./Thomas, D. C. (2006): A note on cost stickiness: Some international comparisons, in: Management Accounting Research, 17 (2), S. 127-140.

Mahlendorf, M. D. (2009): Sticky cost issues - Kostenremanenz bei Nachfrageschwankungen, in: Controlling & Management Review, 53 (3), S. 193-195. https://go.sn.pub/Ylh21y

Statistisches Bundesamt (2020): Statistisches Unternehmensregister: Rechtliche Einheiten, Beschäftigte und Umsatz nach Wirtschaftsabschnitten, https://go.sn.pub/cLRZmA (letzter Abruf: 29.08.2022).

Zusammenfassung .

Kostenremanenz, also asymmetrisches Kostenverhalten, ist bei Wachstum und Rückgang von Umsätzen während der COVID-19-Krise in besonderem Ausmaß zu beobachten.

Staatliche Hilfsmaßnahmen verringern den Druck zum raschen Kostenabbau insbesondere für solche Unternehmen, die unter extremen Umsatzeinbrüchen leiden.

Während nur ein geringer Anteil an Unternehmen Kosten ohne Schwierigkeiten reduzieren kann, stellen die Bindung von betrieblichem Know-how, langfristige Verpflichtungen wie Mietverträge sowie Planungsunsicherheit die größten Hürden zur Kostensenkung dar.

Handlungsempfehlungen.

Beachten Sie, dass Unternehmensentscheidungen zu späterer Ineffizienz führen können, wenn deren Folgen wie Inflexibilität oder die Remanenz von Kosten nicht hinreichend antizipiert werden.

Vor dem Hintergrund der Remanenz von Kosten sollten Sie Wachstumsprognosen unter Zuhilfenahme des Controllings kontinuierlich überprüfen.

Berücksichtigen Sie, dass Entscheidungen zum Aufbau von Kapazitäten oder zur Anpassung von Produktionsprozessen stets unter Berücksichtigung ihrer Auswirkung auf unternehmerische Flexibilität in plötzlich eintretenden Krisensituationen getroffen werden.

Springer Professional.

Kostenremanenz

Beltz, P. (2014): Analyse des Kostenverhaltens bei zurückgehender Beschäftigung in Unternehmen - Kostentheoretische Fundierung und empirische Untersuchung der Kostenremanenz, Wiesbaden. https://go.sn.pub/PCAQ58

Baumgarten, D. (2012): The Cost Stickiness Phenomenon. Causes, Characteristics, and Implications for Fundamental Analysis and Financial Analysts' Forecasts, Wiesbaden. https://go.sn.pub/hS0kDz

Biographies

Prof. Dr. Jannis Bischof

ist Professor an der Universität Mannheim und Projektleiter in dem von der DFG geförderten überregionalen Sonderforschungsbereich Transregio/SFB TRR 266 "Accounting for Transparency". E-Mail: jbischof@uni-mannheim.de

Christopher Karlsson

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Mannheim und im TRR 266. E-Mail: ckarlsso@mail.uni-mannheim.de

Dr. Davud Rostam-Afschar

ist Akademischer Rat an der Universität Hohenheim sowie akademischer Leiter des German Business Panels im TRR 266 an der Universität Mannheim. E-Mail: rostam-afschar@uni-mannheim.de

Thomas Simon

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Mannheim und im TRR 266. E-Mail: thomas.simon@uni-mannheim.de

Prof. Dr. Dirk Simons

ist Professor an der Universität Mannheim und Projektleiter im TRR 266. E-Mail: simons@bwl.uni-mannheim.de