Bei der Würde handelt es sich um ein hoch individuelles Konstrukt, das schon seit Jahrhunderten Philosophen und große Denkende beschäftigt. Dieser Artikel beleuchtet die Würde von Patientinnen und Patienten mit Demenz in vulnerablen Settings, zeigt konkrete Wege zur Stärkung des Würdegefühls auf und wie Verletzungen der Würde im Versorgungsalltag verhindert werden können.

Der demografische Wandel ist in Deutschland voll im Gange. Während im Jahr 1991 noch 15 % der deutschen Gesamtbevölkerung älter als 65 Jahre waren, sind es im Jahr 2020 bereits 22 % gewesen und die Zahlen steigen stetig [1]. Im Lebensabschnitt der Hochaltrigkeit (> 85 Jahre) ist diese Entwicklung noch ausgeprägter. So ist in Deutschland die Anzahl der hochaltrigen Menschen zwischen 1991 und 2020 von 1,2 auf 2,5 Millionen gestiegen und hat sich damit etwas mehr als verdoppelt [1]. Mit zunehmendem Alter steigt zudem auch die Prävalenz von Demenzerkrankungen stark an, sodass rund 40 % aller über 90-Jährigen an diesem Krankheitsbild leiden [2]. Die häufigste Ursache einer Demenz ist hierbei die Alzheimer-Erkrankung, sodass schätzungsweise zwei Drittel der Erkrankungen auf diese Form zurückzuführen sind [2]. Eine Demenz ist jedoch keineswegs nur ein Spezifikum der Lebensphase Alter, auch im mittleren Lebensalter (zwischen 45 und 64 Jahren) können demenzielle Veränderungen auftreten. Diese allerdings erheblich seltener, laut internationalen Schätzungen liegt die Prävalenz bei 0,1 % [2]. Festzustellen ist, dass sich das Gesundheitswesen mit einer weiter zunehmenden Anzahl an Patientinnen und Patienten mit Demenzerkrankungen mit heterogener klinischer Symptomatik konfrontiert sieht und einen Umgang finden muss, wie man diesen Menschen mit besonderem Fürsorge- und Behandlungsbedarf im (akut-)stationären sowie ambulanten Setting begegnet. Vor allem im vulnerablen Kontext der Akuteinrichtungen finden sich viele an Demenz erkrankte Menschen (etwas 10-15 %), sodass es trotz der mitunter widrigen Versorgungsumstände (unter anderem Personalmangel, COVID-19-Pandemie) Wege einer würdevollen und Würde erhaltenden Versorgung bedarf [3]. Es soll daraus folgend nun das Konstrukt des Würdegefühls beleuchtet und gezeigt werden, wie sich das Würdeerleben von Menschen mit Demenz im Versorgungsalltag darstellen und festigen lässt.

Das Würdeerleben eines jeden Menschen ist und war schon immer äußerst subjektiv.

Ein kurzer historischer Abriss zur Würde

"Die Würde des Menschen ist unantastbar" [4]. Es gibt im deutschsprachigen Raum wohl wenige Diskussionen über den Begriff der Würde ohne eine Zitation des ersten Artikels aus dem Grundgesetz. Dennoch, so scheint es, gibt es keine eindeutige Definition des Terminus und dessen Verwendung variiert je nach Kontext, frei von jeglicher Objektivität [5, 6]. Der Sinngehalt ist vielmehr an verschiedene "Lebenskonzepte, Philosophien und Weltanschauungen gebunden" [6], was einen historischen Blick auf das Würdekonstrukt voraussetzt, um eine Adaption auf das Heute vornehmen zu können.

Im antiken Griechenland galt Würde als Resultat moralischer Verdienste oder Leistungen eines Menschen und wurde dementsprechend nur solchen mit einem hohen Rang und einem entsprechenden sozialen Stand zugewiesen [5, 6]. Im alten Rom hingegen hielten die Menschen Würde für das, was den Menschen gegenüber nicht humanen Wesen auszeichnet, jedem Menschen zuteilwird und unverlierbar ist [5]. Insbesondere der Philosoph Cicero (106-43 v. Chr.) verankerte den Gedanken an eine allgemeine Menschenwürde und gilt als Entwickler von einem Würde-Verständnisses als generellem Wesensmerkmal [4, 7].

Laut dem Christentum wurde und wird der Mensch von Gott als Ebenbild geschaffen [5]. Gemäß dieser Auffassung gründet die Würde eines jeden Menschen auf dessen Gottesbeziehung und ist somit aus säkularer Ebene unantastbar [5]. Der Theologe und Philosoph Thomas von Aquin (1225-1274) erweiterte diesen Ansatz um einen "Gestaltungsauftrag", welcher impliziert, dass die Würde durch sündhafte Verhaltensweisen eingeschränkt werden, jedoch nie ganz verloren gehen könnte [5, 6, 8]. In der muslimischen Theologie kommt eine Menschenwürde ebenfalls allen Menschen zu. So leitet sich Würde im Islam aus Gottes Wille und Güte ab und ist unabhängig von "Sprache, Religion oder Hautfarbe" [9]. Im buddhistischen Menschenbild hingegen spielt eine wichtige Rolle, dass der Mensch ein Selbst-Bewusstsein im Denken sowie die Fähigkeit zur Erleuchtung besitzt [10]. Dies unterscheidet ihn vom Tier, weshalb ihm eine besondere beziehungsweise eine gehobene Würde zuteilwird [10].

Für unser heutiges Verständnis von Würde ist schließlich vor allem Immanuel Kant (1724-1804) von Relevanz, da dieser neben anderen Philosophen (z. B. Blaise Pascal) die Würde aus religiös-metaphysischen Konventionen hinauslöst und die Begrifflichkeit weiter säkularisiert. Kant definierte die Menschenwürde als "aus der Natur herausragende menschliche Vernunft" mit den zentralen Aspekten der Sittlichkeit, Autonomie, Freiheit und Vernunft [5, 6]. Würde ist laut Kant ein innerer Wert, sprich jedem Menschen inhärent und darf nicht zum "bloßen Objekt eines fremden Willens gemacht werden" [5, 6]. Dieser Ansatz fungiert als Basis für den oben zitierten ersten Satz aus unserem Grundgesetz und ist ebenso unabdingbar für ein Würdeverständnis bei Menschen, die an einer Demenz leiden.

Aktuelle Ansätze für ein Würdeverständnis

Betrachtet man aktuelle Theorien zur Würde, so ist zunächst eine Unterteilung in inhärente und relationale Würde notwendig [5]. Inhärent meint die Würde, welche jedem Menschen allein aufgrund dessen Existenz zuteilwird und somit jeder Person ein ganzes Leben (und länger) zufließt [5]. Dieser Aspekt erinnert stark an den Ansatz aus dem alten Rom und Immanuel Kant. Relationale Würde hingegen wird in "sozialen Beziehungen" konstruiert und muss erst durch die Interaktion mit einem Gegenüber erworben werden [5]. Etwas allgemeiner gefasst kann hier auch von einer an äußere Bedingungen geknüpfte Würde gesprochen werden, welche nach Melanie Werren als kontingente Würde bezeichnet wird [11]. Der Züricher Ethik-Professor Peter Schaber untergliedert die kontingente Würde schließlich in folgende drei Formen: die soziale Würde (gebunden an soziale Rollen und Funktionen, z. B. als Richterin/Richter oder Bischof/Bischöfin), die expressive Würde (bedingt durch das Verhalten eines Menschen, "würdevolles" Verhalten") und die ästhetische Würde, von welcher bei würdevollen Bewegungen oder auch Gebäuden die Rede ist [12].

Das Würdegefühl in vulnerablen Settings

Bei genauer Betrachtung dieser Faktoren drängt sich die Frage auf, inwieweit bei (stark) demenziell veränderten Menschen noch eine kontingente, sprich soziale, expressive oder ästhetische Würde vorhanden ist. Verlieren sie durch den Verlust ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit und ihrer Selbstständigkeit auch ihre Würde [11]? Zweifelsohne muss das Ziel für das Gesundheitswesen sein, auch Menschen mit einer Demenz würdevoll zu behandeln (im doppelten Sinne). Es bedarf zum einen einer praxisbezogenen Methodik, wie die inhärente Würde oder auch das individuelle Würdegefühl von Menschen mit Demenz gestärkt und erlebbar gemacht werden kann. Zum anderen müssen Bedingungen und Umgangsformen geschaffen werden, welche die relationale beziehungsweise kontingente Würde von Menschen mit Demenz erhalten, trotz oder gerade wegen dieser neurodegenerativen Erkrankung.

Um dies zu erreichen und gewährleisten zu können, benötigt es zunächst noch einen spezifischeren Blick auf die Würde beziehungsweise das Würdegefühl von (älteren) Menschen und im Speziellen von Patientinnen und Patienten mit Demenz und wie sich dieses in vulnerablen Settings (z. B. akut-stationäre Einrichtungen oder Alten-und Pflegeheimen) greifbar darstellen lässt.

Der Rechtswissenschaftler und Professor für Gerontologie Thomas Klie unterscheidet hier im Zuge seines Menschenwürdekonzepts vier primäre Dimensionen, um ein Verständnis für das Würdegefühl (in vulnerablen Settings) zu schaffen [6]. Dieses entstehe erstens aus dem Subjektstatus des Menschen, welcher folglich in keinerlei Handeln zum Objekt gemacht werden darf [13, 6]. Zweitens nennt Klie die Soziale Teilhabe und Begegnung als elementaren Teil eines Würdegefühls, welcher impliziert, dass auch morbide Menschen nicht "in Ruhe gelassen" werden, sondern in ein sozial-gesellschaftliches Geschehen integriert werden sollten [13]. Drittens wird ein Anspruch auf Individualität und Freiheit konstatiert. Dies bedeutet, dass jeder Mensch ernstgenommen und wertgeschätzt werden will. Hierbei wird vor allem Wert auf ein Bewusstsein von Freiwilligkeit in allem Handeln gelegt [6]. Zuletzt bringt Klie den Anspruch auf Rückzug und Privatheit an. Demzufolge geht Würde nicht nur mit sozialer Teilhabe einher, sondern auch mit einem Recht auf Intimität [13].

T. Klie: Das Würdegefühl braucht soziale Teilhabe - morbide Menschen wollen nicht in Ruhe gelassen werden.

Studienlage zur Würde im geronto-psychiatrischen Versorgungswesen

Weitere Studien spezifizieren nun Klies Sichtweisen und beschreiben konkret, mitunter in einem palliativen Kontext, das Würdeerleben von Menschen in stationären Einrichtungen. Im Jahr 2015 litten drei von vier stationär versorgten Pflegebedürftigen an einer Demenz (73 %) und da das stationäre Setting mitunter auf ein akut-stationäres Umfeld adaptiert werden kann, sind die folgenden Erhebungen von besonderer Wichtigkeit [14].

Die Sozial-, Pflege- und Gesundheitswissenschaftlerin Sabine Pleschberger konnte in einer österreichischen Studie zeigen, dass vor allem soziale Interaktionen und Begegnungen als Voraussetzung für ein Würdeerleben der 20 befragten Bewohner und Bewohnerinnen in einem Alten-und Pflegeheim fungieren [15]. Sowohl im stationären als auch im ambulanten Kontext gilt es, eine soziale Verarmung beziehungsweise Isolation zu vermeiden [15]. Zudem äußern die von Pleschberger Befragten, dass sie "niemandem zur Last fallen wollen" und vor allem fürchten, im Zuge einer Demenz "ihren Wert zu verlieren" [15]. Eine Frage, die sich viele der Befragten stellten, war, ob trotz einer Demenz noch ein würdevolles Leben möglich sei [15].

Studien zeigen: Eine Infantilisierung und gesellschaftliche Ausgrenzung von gerontopsychiatrischen Patienten verletzt deren Würdegefühl.

Auch eine britische Forschungsgruppe um die Alterswissenschaftlerin Win Tadd hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt [16]. Als Ergebnis wird zunächst konstatiert, dass das Gesundheitswesen die Ambiguität des Würdebegriffs akzeptieren muss, da jede Patientin und jeder Patient ein subjektives Bild davon hat, was Würde bedeutet [16]. Dennoch, so eine Erkenntnis, sollte Würde in jeglicher Interaktion mit Patientinnen und Patienten Ausdruck finden. Dies geschieht unter anderem durch das Vermitteln von Vertrauen, Respekt sowie einem Gefühl von Selbstwirksamkeit [16]. Wichtig ist hier zu erwähnen, dass trotz eines kognitiven Defizits oder einer Hochaltrigkeit in einem professionellen Kontext die Verwendung von Kosenamen ("Hasi, Schatzi" etc.) tunlichst unterlassen werden sollten, da es sich hierbei um ein würdeverletzendes Agieren handelt [16].

Eine Erhebung des Klinikums in Randers (Dänemark) unter der wissenschaftlichen Leitung von B. Høy zeigte anhand qualitativ-analysierter Interviews mit 28 Bewohnenden einer skandinavischen Pflegeeinrichtung (zwischen 63 und 103 Jahren) drei Bereiche für den Erhalt des Würdeerlebens der Befragten [17]. Zunächst wollen sie wahrgenommen werden als Mensch, was vor allem ein Fokussieren auf den Menschen und nicht all dessen Morbidität zur Folge hat [17]. Außerdem, so konstatierten die Befragten, ist ein Wahrgenommen werden als die Person, die man ist und sein will von Bedeutung [17]. Hier werden der Stellenwert einer Rollenkontinuität im Umgang sowie das Vermitteln einer Selbstwirksamkeit (z. B. durch Eingehen auf geäußerte Bedürfnisse) deutlich. Zuletzt erwähnen Høy et al. noch die Wichtigkeit, dass die Patientinnen und Patienten Teil der Gesellschaft bleiben [17]. Die Einrichtungen des Gesundheitswesens dürfen keine Parallelwelt darstellen, sondern müssen in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt sein. Zudem muss ein Kontakt zu Freunden und Familien erhalten bleiben [17]. Dieser Aspekt erinnert stark an den oben genannten zweiten Punkt von Thomas Klie.

All diese Studien sind zwar sehr hilfreich für ein Verständnis des Würdeerlebens von vulnerablen Gruppen, jedoch gilt eine fortgeschrittene neurodegenerative Erkrankung oft als Ausschlusskriterium für die Teilnahme an den Befragungen (aufgrund fehlender inhaltlicher Kohärenz) [15, 16, 17]. Zudem sind viele der Studien recht spezifisch auf die Lebensphase des höheren Lebensalters und den damit einhergehenden Versorgungssettings ausgerichtet. Das Krankheitsbild der Demenz ist im Alter zwar besonders, jedoch bei Weitem nicht ausschließlich relevant [18]. So soll nun ein Blick darauf geworfen werden, wie konkret das Würdeerleben von Menschen, die an einer Demenz leiden, gestärkt werden kann, auch in herausfordernden (akut-)stationären Settings.

Würde erhalten trotz Demenz - der personenzentrierte Ansatz nach T. Kitwood

Möchte man als Institution, Fachkraft oder Angehöriger etwas zum persönlichkeits- und würdewahrenden Umgang mit Menschen mit Demenz lernen, führt kein Weg an Tom Kitwood vorbei. Sein personenzentrierter Ansatz, seine Philosophie sowie seine Leitidee im Kontext der Demenz wurden im englisch- und deutschsprachigen Raum adaptiert und gelten für viele Betreuungs- und Behandlungseinrichtungen als Standard.

Kitwood konstatiert zunächst, dass Menschen mit einer Demenz ganzheitlich in ihrem vollen Menschsein in Praxis und Forschung anerkannt werden sollen. Der Bezugsrahmen ist somit nicht länger die Person-mit-DEMENZ, sondern die PERSON-mit-Demenz [19]. Der personenzentrierte Ansatz nach Kitwood setzt folglich voraus, dass Patientinnen und Patienten mit Demenz "den gleichen Wert, die gleichen Bedürfnisse und die gleichen Rechte haben, wie alle anderen (Patientinnen und Patienten) auch" [19]. Dies muss sich auch in der Versorgung dieser Menschen widerspiegeln. Konkret hält Kitwood 17 Handlungsweisen von Betreuenden fest, welche zwar meist nicht aus böser Absicht geschehen, jedoch für die Patientinnen und Patienten zu einer erlebten Depersonalisation und folglich auch zu einer Entwürdigung führen (Tab. 1) [19].

|

1. Betrug - Die Patientinnen und Patienten werden getäuscht, manipuliert oder zur Kooperation gezwungen. 2. Zur Machtlosigkeit verurteilen - Eine Handlungsfähigkeit wird abgeschrieben, defizitorientiert agiert und begonnene Handlungen der Patientinnen und Patienten nicht unterstützt. 3. Infantilisieren - Autoritäre Behandlungsweise, als seien die Patientinnen und Patienten kleine Kinder. 4. Einschüchtern - Den Patientinnen und Patienten wird gedroht, was Gefühle der Angst und Furcht auslöst. 5. Etikettieren - Kategorien wie 'Demenz' oder 'psychische Erkrankung' dienen als Grundlage der Interaktion oder bei der Erklärung von bestimmten Verhaltensweisen. 6. Stigmatisierung - Die Patientinnen und Patienten werden behandelt, als seien sie ein (abstoßendes) Objekt ohne Gefühle, fast wie "Aussätzige". 7. Überholen - Informationen werden zwar an die Patientinnen und Patienten weitergegeben, jedoch ohne diese so zu vermitteln, dass sie von ihnen verstanden oder aufgenommen werden können. 8. Entwerten - Das subjektive Erleben der Patientinnen und Patienten wird weder anerkannt noch für voll genommen. 9. Verbannen - Patientinnen und Patienten mit Demenz werden aktiv exkludiert und nicht in Gruppeninteraktionen einbezogen. 10. Zum Objekt erklären - Die Tatsache, dass die Patientinnen und Patienten Gefühle haben, wird ignoriert; sie werden behandelt, als seien sie ein Gegenstand, über welchen frei verfügt werden kann. 11. Ignorieren - Die Patientinnen und Patienten werden nicht in Kommunikationen inkludiert, es wird in ihrer Anwesenheit ÜBER sie, aber nicht MIT ihnen gesprochen. 12. Zwang - Handlungen werden zwanghaft vorgeschrieben, ohne dabei auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten einzugehen. 13. Vorenthalten - Informationen werden bewusst vorenthalten oder es wird auf offensichtliche Bedürfnisse nicht eingegangen. 14. Anklagen - Den Patientinnen und Patienten wird ein Vorwurf für Handlungen gemacht, welche sie ohne böse Absicht aufgrund von fehlenden Fähigkeiten ausgeübt haben. 15. Unterbrechen - Die Handlungen der Patientinnen und Patienten werden störend unterbrochen. 16. Lästern - Sich über Gesagtes oder Getanes der Patientinnen und Patienten belustigen; sie werden gemobbt oder sind Ziel von Witzen auf Kosten anderer. 17. Herabwürdigen - Patientinnen und Patienten wird vermittelt, sie seien inkompetent und nutzlos; es wird agiert, als hätten die Betroffenen weniger Wert. |

- |

Beachtet man in jeglicher Interaktion mit demenzkranken Menschen die Vermeidung dieser Aspekte, so ist bereits ein großer Schritt zur Stärkung des Würdeerlebens getan. Vor allem in vulnerablen Momenten wie beispielsweise der Körperpflege, Medikamentengabe oder ärztlichen Visiten ist es unabdingbar, diese "No-Gos" zu beachten.

Bedürfnisse von Menschen mit Demenz

Für ein Erhalten des Würdeerlebens von Menschen mit Demenz ist nicht nur das Bewusstsein dafür relevant, was die Würde der Patientinnen und Patienten schwächt oder verletzt, sondern schlussendlich auch dafür, was diese konkret benötigen, also in ihrem Erleben für Bedürfnisse haben. Kitwood konstatiert hier, dass je höher sich der Grad an neurologischer Beeinträchtigung darstellt, "desto mehr positive Arbeit an der Person geboten ist" [19]. Dies wird damit argumentiert, dass jede stärkende Interaktion mit einer Demenzpatientin oder einem Demenzpatienten positive neurochemische Konsequenzen und Begleiterscheinungen für diese hat [19].

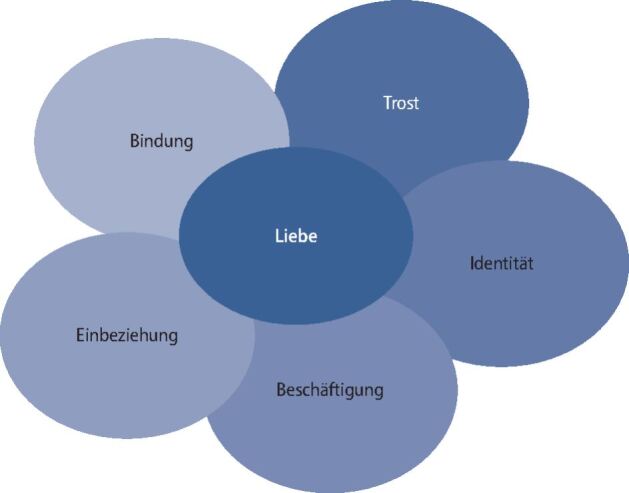

Liebe ist das zentrale Bedürfnis der Menschen, die an einer Demenz leiden (Abb. 1) [19]. Darüber hinaus spielen die Bedürfnisse nach Trost, Bindung, Identität, Beschäftigung und Einbeziehung eine Rolle [19]. Das Erfüllen einer dieser Aspekte trägt partiell auch zur Befriedigung einer der anderen Wünsche bei, die Übergänge sind hierbei fließend und die Grenzen verschwimmen [19].

Die dargelegten Bedürfnisse haben wohl alle Menschen, wobei Defizite dieser Bedürfnisse von gesunden Menschen eher verborgen werden und die (Alltags-)Funktion zunächst dennoch erhalten bleibt [19]. Erst in Momenten des Drucks oder der Belastung treten diese Bedürfnisse besonders zutage. Die stark vulnerable Gruppe der Menschen mit Demenz können mitunter nicht selbst initiativ werden, um ihre Bedürfnisse zu stillen. So ist in der geronto-psychiatrischen Praxis ein bestehendes Defizit meist gut sichtbar [19]. Je nach Charakter und Biografie der Patientinnen und Patienten variieren die Bedürfnisse und meist "steigt die Intensität eines manifesten Bedürfnisses mit dem Fortschreiten der kognitiven Beeinträchtigung" [19].

Positive Handlungen zur Stärkung des Würdegefühls

Abschließend konstatiert Kitwood nun sieben konkrete positive Handlungen, welche in der Arbeit mit Menschen mit Demenz anzuwenden sind (Tab. 2) [19]. In Anbetracht der anfangs dargelegten Würde-Theorien wird deutlich, dass durch eine Beachtung dieser vermeintlich trivialen Punkte in der psychiatrischen Praxis das relationale Würdegefühl, also die Würde, welche durch soziale Interaktion entsteht, gestärkt wird beziehungsweise trotz einer demenziellen Erkrankung erhalten bleibt. Würde wird somit durch ein demenzsensibles Agieren für die Patientinnen und Patienten erlebbar und sie fühlen sich als Person und eben nicht "nur" als krank und verwirrt wahrgenommen.

|

1. Anerkennen - Die Patientinnen und Patienten werden als Person anerkannt, mitsamt ihrer Lebensbiografie und allen Charaktereigenschaften. Praktisch zeigt sich dies durch ein Ansprechen beim Nachnamen, ein höfliches Grüßen oder ehrliches Interesse an Erzähltem. Anerkennen geschieht aber auch schon durch einen freundlichen Blickkontakt. 2. Verhandeln - Hier wird ein Gefühl der Selbstwirksamkeit vermittelt, beispielsweise durch das Eingehen auf Vorlieben, Wünsche sowie Bedürfnisse. Es werden Unsicherheiten, Ängste und Sorgen beachtet und es wird in einem adäquaten Tempo auf die Menschen mit Demenz reagiert. 3. Zusammenarbeiten - In der Praxis impliziert dieser dritte Punkt, dass zum Beispiel pflegerische Handlungen den Menschen nicht "angetan" werden, sondern gemeinsam geschehen, bei Inblicknahme der vorhandenen Ressourcen. Die erkrankte Person spielt eine aktive Rolle und fühlt sich weder bevormundet noch machtlos. 4. Spielen - Es handelt sich um Handlungen, die ohne bestimmtes Ziel, einfach um des Handelns-willen geschehen, ohne inhaltlich hinterfragt zu werden. In der geronto-psychiatrischen Praxis müssen diese Aktivitäten erlaubt sein und ihren Raum finden. 5. Timalation - Der Begriff meint Arten der Interaktion, welche kein intellektuelles Verstehen voraussetzen, sondern rein durch sensorische oder sinnesbezogene Stimuli geschehen. Beispiele hierfür sind eine Aromatherapie oder Massagen. Aufgrund der Niederschwelligkeit ist die Timalation (timao = griechisch für ich würdige + Stimulation) für in der Demenz weiter fortgeschrittene Patientinnen und Patienten besonders wertvoll. 6. Feiern - Die Fähigkeit zu Feiern bleibt trotz einer demenziellen Erkrankung erhalten, sodass Momente der Ausgelassenheit sowie Geselligkeit durchaus auch bei fortgeschrittenen Demenzleiden positiv erlebt werden. Die Trennung zwischen Betreuenden sowie Patientinnen und Patienten sinkt in solchen Momenten auf ein Minimum und gewöhnliche Hierarchien verschwimmen. 7. Entspannen - Dies ist die Interaktion mit der geringsten Intensität. Menschen mit Demenz können zwar auch allein entspannen, einen besonders positiven Effekt hat es jedoch, wenn andere in der Nähe sind oder sogar Körperkontakt hergestellt wird. |

- |

Zugegebenermaßen wirkt die rigide Umsetzung der genannten Aspekte in der gerontopsychiatrischen Praxis mitunter etwas euphemistisch oder fast utopisch. Das darf jedoch ein Streben nach einem würdestärkenden Umgang mit Patientinnen und Patienten mit Demenz auf keinen Fall ausschließen. Durch das aktive Agieren entsprechend der sieben Punkte wird das Würdegefühl von Menschen mit Demenz vor allem in vulnerablen Settings gestärkt. Der oben genannte erste Satz unseres Grundgesetzes kann und muss dementsprechend auch für Menschen mit einer Demenz umgesetzt und zu aller Zeit beachtet werden.

kasuistik.

Würde in der stationären Patientenversorgung

Herr L., 82 Jahre, lebt nach dem Tod seiner Ehefrau seit einem Jahr in einem örtlichen Alten- und Pflegeheim. Durch einen ambulanten Neurologen wurde schon vor längerer Zeit die Diagnose einer Demenz vom Alzheimer-Typ (DAT) gestellt und eine entsprechende pharmakologische antidementive Behandlung vorgenommen. Die Symptome von Herr L. haben sich in letzter Zeit stark verschlechtert. Zu einer ausgeprägten Desorientierung kam eine Wesensveränderung mit stark aggressiven Verhaltensweisen sowie Agitiertheit hinzu. Herr L. wird schließlich auf eine geronto-psychiatrische Akutstation aufgenommen, nachdem er in der Pflegeeinrichtung laut schreiend, um sich schlagend und Mitbewohnende anspuckend nur durch die Gabe von Midazolam durch die Notärztinnen und -ärzte beruhigt werden konnte. Auch auf der Station zeigt Herr L. dann zunächst massive eigen- und fremdgefährdende Verhaltensweisen, was noch in der Aufnahmesituation eine Fixierungsmaßnahme unausweichlich macht. Während der Fixierung ruft Herr L. immer wieder den Namen seiner verstorbenen Frau.

Nach Beruhigung des Patienten kann die Fixierungsmaßnahme umgehend beendet und seine Medikation angepasst werden, womit sich sein Zustand merkbar bessert, sodass nun auch eine kommunikative Interaktion möglich ist. Als in der wöchentlichen oberärztlichen Visite Herr L. erneut verzweifelt nach seiner Frau fragt, reagiert der zuständige Arzt mit ruhiger Stimme und der Antwort, dass es sehr verständlich sei, dass der Patient seine Frau vermisse, da diese sicher eine liebevolle Ehefrau war. Herrn L. schießen hierauf die Tränen in die Augen, er bejaht dies und erzählt, dass er sich schon freue, im Sommer wieder mit ihr an den Gardasee zu fahren (Themen: Liebe, Trost). Dieses Erlebnis nimmt das Stationspersonal zum Anlass, sich genauer mit der Biografie des Patienten auseinanderzusetzen (Thema: Anerkennen). So wird herausgefunden, dass Herr L. begeisterter Volksliedsänger war und liebend gerne gewandert ist, sodass er in die musiktherapeutische Singrunden inkludiert wird und dort zur Freude aller Anwesenden alte Lieder "mitgrölt" (Themen: Verhandeln, Feiern). Zudem wird er beim Auftreten von starker Agitiertheit und auch Aggressivität von der Stationsgruppe separiert und geht mit einer Pflegekraft oder Sporttherapeut/-in im Haus oder Garten spazieren oder wandern, was bei ihm zu einer merkbaren Beruhigung führt (Thema: Zusammenarbeiten). Vor seiner Entlassung in die Pflegeeinrichtung wird Rücksprache mit dem dortigen Personal gehalten und deutlich, dass viele der herausgefundenen Aspekte für die Belegschaft neu sind, sie davon also noch nichts wussten. Im Sinne einer Milieugestaltung wird daher dazu geraten, das Zimmer von Herr L. mit Berg- und Wanderbildern auszustatten, mehr auf dessen individuelle Interessen (Singen etc.) einzugehen und ein Bild der verstorbenen Ehefrau (z. B. am Gardasee) aufzustellen, um einen Trauerprozess zu ermöglichen.

Das Fallbeispiel verdeutlicht, wie nahe in der gerontopsychiatrischen Praxis häufig zwar nötige, aber würdeverletzende Maßnahmen (z. B. Fixierung) und die Möglichkeit und Chance, das Würdeerleben von Patienten zu stärken, beieinander liegen. Eine adäquate psychopharmakologische Einstellung ist hier oft der erste wichtige Schritt, worauf dann konkrete würdeerhaltende Handlungen folgen können beziehungsweise müssen.

Emanuel Wiese.

Gerontologe (M.Sc.), Sozialpädagoge (B.A.)

Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Klinik Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Universität Augsburg

Geschwister-Schönert-Str. 1, 86156 Augsburg

Emanuel.Wiese@bkh-augsburg.de

Dr. med. Jan Häckert.

Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie und Geriatrie, geschäftsführender Oberarzt und Leiter der Sektion Gerontopsychiatrie an der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Universität Augsburg. Geschwister-Schönert-Str. 1, 86156 Augsburg

Jan.Haeckert@bkh-augsburg.de

CME-Fragebogen.

Würde und Demenz

Teilnehmen und Punkte sammeln können Sie

als e.Med-Abonnent*in von SpringerMedizin.de

als registrierte*r Abonnent*in dieser Fachzeitschrift

als Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN)

zeitlich begrenzt unter Verwendung der abgedruckten FIN.

Dieser CME-Kurs ist auf SpringerMedizin.de/CME zwölf Monate verfügbar. Sie finden ihn, wenn Sie die FIN oder den Titel in das Suchfeld eingeben. Alternativ können Sie auch mit der Option "Kurse nach Zeitschriften" zum Ziel navigieren oder den QR-Code links scannen.

Dieser CME-Kurs wurde von der Bayerischen Landesärztekammer mit zwei Punkten in der Kategorie I (tutoriell unterstützte Online- Maßnahme) zur zertifizierten Fortbildung freigegeben und ist damit auch für andere Ärztekammern anerkennungsfähig.

Für eine erfolgreiche Teilnahme müssen 70 % der Fragen richtig beantwortet werden. Pro Frage ist jeweils nur eine Antwortmöglichkeit zutreffend. Bitte beachten Sie, dass Fragen wie auch Antwortoptionen online abweichend vom Heft in zufälliger Reihenfolge ausgespielt werden.

Bei inhaltlichen Fragen erhalten Sie beim Kurs auf SpringerMedizin.de/CME tutorielle Unterstützung. Bei technischen Problemen erreichen Sie unseren Kundenservice kostenfrei unter der Nummer 0800 7780777 oder per Mail unter kundenservice@springermedizin.de.

Welcher Anteil aller Patientinnen und Patienten einer psychiatrischen Akuteinrichtung leidet an einer Demenz?

3-6 %

10-15 %

20-25 %

50-60 %

1 %

Welche historischen Figuren sind unter anderem für unser heutiges Würdeverständnis relevant?

Cicero, Thomas v. Aquin, Immanuel Kant

Sokrates, Hildegard v. Bingen, Thomas Mann

Aristoteles, Robin Hood, Friedrich Nietzsche

Epikur, Cäsar, Sigmund Freud

Sophokles, Kaiser Nero, Albert Camus

Was ist nach Thomas Klie eine von vier Dimensionen des Konzepts der Menschenwürde in vulnerablen Settings?

Bewegung und Ruhe

Feiern und Tanzen

Schlaf und Essen

Transzendenz und Kontemplation

Soziale Teilhabe und Begegnung

Welche Frage stellen sich nach Sabine Pleschberger viele ältere Menschen in stationären Settings?

Sind meine finanziellen Angelegenheiten geregelt?

Wohin komme ich nach dem Ableben?

Ist trotz Demenz noch ein würdevolles Leben möglich?

Geht es meinen Angehörigen gut?

Werde ich adäquat versorgt?

Welche Aussage ist korrekt?

Die Prävalenz von Demenzerkrankungen geht in Deutschland stetig zurück und verliert für die Versorgungslandschaft kontinuierlich an Bedeutung.

Neurodegenerative Erkrankungen sind im Alter zwar besonders, aber auch in früheren Lebensphasen relevant.

Vor dem Renteneintritt kann man nicht an einer Demenz erkranken.

Menschen mit einer Demenz haben keinen besonderen Versorgungsbedarf.

Primäre Demenzen sind nicht schleichend progredient.

Was sollte man nach Tom Kitwood im Umgang mit Menschen mit Demenz vermeiden?

Infantilisieren, ignorieren, einschüchtern

Validieren, stimulieren, musizieren

Biografiearbeit, spazieren, Psychotherapie

Bagatellisieren, auslachen, lästern

Bewegung, Spaß, von früher erzählen

Was ist laut Tom Kitwood das zentrale Bedürfnis von Menschen mit Demenz?

Frische Luft

Interaktion

Musik

Essen

Liebe

Welche Handlungen stärken das Würdegefühl von Menschen mit Demenz?

Zusammenarbeiten, entspannen

Singen, tanzen

Lästern, schimpfen

Schreien, fluchen

Laut sein, grölen

Was sollte man tun, je schwerer die Demenz ist?

Weniger mit der Person interagieren.

Den Erkrankten weniger Aufmerksamkeit schenken, da hierfür kein Bedarf besteht.

Behandlungsversuche sind irrelevanter.

Mehr positive Arbeit an der Person ist geboten.

Das Würdegefühl der Patientinnen und Patienten ist kleiner.

In Ihrer Praxis stellt sich eine 85-jährige Dame vor. Der Ehemann berichtet, dass seine Frau kognitiv stark abgebaut habe und sich kaum noch aus dem Haus bewege. Wie begegnen Sie der Patientin?

Sie sprechen nur mit dem Ehemann.

Sie erklären, dass kognitive Defizite nun mal Teil des Alters seien.

Sie bitten die Patientin, den Raum zu verlassen, und reden mit dem Ehemann.

Sie sagen der Patientin, sie solle zum Neurologen gehen, da Sie als Hausarzt nicht zuständig seien.

Sie unterhalten sich in verständlicher Sprache mit der Patientin, gehen auf ihre Fragen und Ängste ein und binden das Ehepaar an die örtliche Seniorenberatung an.

Anmerkung

Diese Arbeit wurde gefördert durch die Corona-Landesförderung des Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege.

Interessenkonflikt

Die Autoren erklären, dass sie sich bei der Erstellung des Beitrages von keinen wirtschaftlichen Interessen leiten ließen. Sie legen folgende potenzielle Interessenkonflikte offen: keine.

Der Verlag erklärt, dass die inhaltliche Qualität des Beitrags durch zwei unabhängige Gutachten bestätigt wurde. Werbung in dieser Zeitschriftenausgabe hat keinen Bezug zur CME-Fortbildung.

Der Verlag garantiert, dass die CME-Fortbildung sowie die CME-Fragen frei sind von werblichen Aussagen und keinerlei Produktempfehlungen enthalten. Dies gilt insbesondere für Präparate, die zur Therapie des dargestellten Krankheitsbildes geeignet sind.

Contributor Information

Emanuel Wiese, Email: Emanuel.Wiese@bkh-augsburg.de.

Jan Häckert, Email: jan.haeckert@bkh-augsburg.de.

Literatur

- 1.Statistisches Bundesamt. Ältere Menschen: Die Bevölkerungsgruppe der älteren Menschen ab 65 Jahren; 2022

- 2.Deutsche Alzheimer-Gesellschaft e.V. Informationsblatt 1. Die Häufigkeit von Demenzerkrankungen; 2022

- 3.Deutsche Alzheimergesellschaft Landesverband Bayern e.V. Konzept für ein Bayernweites Projekt: Menschen mit Demenz im Krankenhaus: 2010

- 4.Bundesministerium für Justiz. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: Art. 1

- 5.Billmann M, Schmidt B, Seeberger B. In Würde altern: Konzeptionelle Überlegungen für die Altenhilfe. Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag 2009

- 6.Pleschberger S. "Bloß nicht zur Last fallen": Leben und Sterben in Würde aus Sicht alter Menschen in Pflegeheimen. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades des Gesellschaftswissenschaftlichen Fachbereichs der Justus-Liebig-Universität Gießen, 2004

- 7.Forschner M. Cicero. In: Gröschner R, Kapust A, Lembcke OW: Wörterbuch der Würde. München: Wilhelm Fink Verlag 2013

- 8.Mensching G. Thomas von Aquin. In: Gröschner R, Kapust A, Lembcke OW: Wörterbuch der Würde. München: Wilhelm Fink Verlag 2013

- 9.Sammad M. Menschenwürde aus der Perspektive des Islam. In: Krämer K, Vellguth K.: Menschenwürde: Diskurse zur Universalität und Unveräußerlichkeit. Freiburg, Basel, Wien: Herder Verlag 2016

- 10.Al-Nassani A. Menschenwürde in historischen Religionsdiskursen Asiens In: Krämer K, Vellguth K.: Menschenwürde: Diskurse zur Universalität und Unveräußerlichkeit. Freiburg, Basel, Wien: Herder Verlag 2016

- 11.Werren M. Würde und Demenz. Grundlegung einer Pflegeethik. Baden-Baden: Nomos 2018

- 12.Schaber P. Menschenwürde. Grundwissen Philosophie. Leipzig: Reclam Verlag 2012

- 13.Klie T. Menschenwürde als ethischer Leitbegriff für die Altenhilfe. In: Blonski H.: Ethik in Gerontologie und Altenpflege: Leitfaden für die Praxis. Hagen: Brigitte Kunz Verlag 1998

- 14.Schwinger A et al. Qualitätsmessung mit Routinedaten in deutschen Pflegeheimen: Eine erste Standortbestimmung. In: Jacobs K et. al. (Hrsg.): Pflege-Report 2018: Qualität in der Pflege. Berlin: Springer Verlag 2018

- 15.Pleschberger S. Dignity and the challenge of dying in nursing homes: the residents' view. Age Ageing 2007;36(2):197-202 [DOI] [PubMed]

- 16.Tadd W, Dieppe P, Bayer A. Dignity in health care: Reality or Rhetoric. Reviews in Clinical Gerontology 2002;12(1):1-4

- 17.Høy B, Lillestø B, Slettebø Å et al. Maintaining dignity in vulnerability: A qualitative study of the residents' perspective on dignity in nursing homes. Int J Nurs Stud 2016;60:91-8 [DOI] [PubMed]

- 18.Radtke R. Anzahl der Demenzkranken in Deutschland nach Alter und Geschlecht im Jahr 2021

- 19.Kitwood T. Demenz. Der personenzentrierte Ansatz im Umgang mit verwirrten Menschen. Bern: Hogrefe Verlag, 2016