Die Behandlung von Menschen mit Multipler Sklerose (MS) wird zunehmend komplexer. Neue Therapiemethoden erfordern die Zusammenarbeit verschiedener Fachleute, um eine bestmögliche Versorgung zu garantieren. Die "Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung" soll nun auch für MS die Möglichkeit bieten, Defizite zu überwinden.

Die "Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung" (ASV) umfasst die Diagnostik und Behandlung komplexer, schwer therapierbarer und seltener Erkrankungen. Die Grundvoraussetzung für die Teilnahme an der ASV ist die Zusammenarbeit eines interdisziplinären Teams. Spezialisierte Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachrichtungen übernehmen gemeinsam und koordiniert die Diagnostik und Behandlung der in der ASV definierten Erkrankungen.

Die ASV-Teams sind in mehreren Ebenen strukturiert: Neben einer Teamleitung existieren ein Kernteam sowie weitere hinzuzuziehende Ärztinnen und Ärzte. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) definiert dabei die Qualifikation des ASV-Teams sowie den diagnostischen und therapeutischen Leistungsumfang. Bislang liegen erkrankungsspezifische ASV-Anforderungen für unterschiedliche medizinische Leistungsbereiche vor, unter anderem für rheumatologische, verschiedene onkologische, aber auch für neuromuskuläre Erkrankungen. Zum Jahreswechsel 2023 soll nach langer Vorbereitungszeit das Angebot der ASV nun auch auf Patientinnen und Patienten mit MS ausgeweitet werden.

MS-Versorgung - aktueller Stand

Auf Basis der Analyse von Krankenkassendaten konnten epidemiologische Studien zeigen, dass in Deutschland zwischen 200.000 und 250.000 Menschen an MS erkrankt sind [1, 2]. Der in den Studien ermittelte Prävalenzwert von 278 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner übersteigt deutlich den häufig noch in Lehrbüchern genannten Wert von circa 149 MS-Erkrankten auf 100.000 Personen, der im Jahr 2000 auf Grundlage einer repräsentativen Befragung von Arztgruppen ermittelt wurde. Die Zahl der MS-Erkrankten in Deutschland ist somit wesentlich höher als lange Zeit angenommen.

Die MS ist die weitaus häufigste neurologische Erkrankung, die im jungen Erwachsenenalter zu bleibenden Behinderungen führen kann. Sie hat daher eine erhebliche sozialmedizinische Bedeutung, der bei der Versorgung Rechnung getragen werden muss.

Die Zahlen aus Deutschland werfen, auch mit Blick auf die weltweite Entwicklung der MS-Prävalenz, die Frage auf, ob die Häufigkeit von MS zunimmt, unter anderem weil mit bestimmten "westlichen" Lebensgewohnheiten die Anfälligkeit für Autoimmunerkrankungen generell steigt. So könnte zum Beispiel eine zu starke Hygiene vor allem im Kleinkindalter dazu führen, dass das Immunsystem eine unzureichende Toleranz entwickelt. Ernährungsgewohnheiten wie eine zu salz- und fettreiche Ernährung können ebenfalls Autoimmunität fördern.

Zusätzlich dürften auch die immer sensitiver werdenden Diagnosemethoden einen Anteil am Anstieg der Prävalenz haben. Seit Mitte der 1980er-Jahre ist die Magnetresonanztomografie (MRT) zunehmend flächendeckend verfügbar, was die Diagnosestellung von entzündlichen ZNS-Erkrankungen erleichtert. Die Integration der MRT-Befunde in die MS-Diagnosekriterien seit Anfang der 2000er-Jahre macht es zudem möglich, MS früher und sensitiver zu diagnostizieren [3].

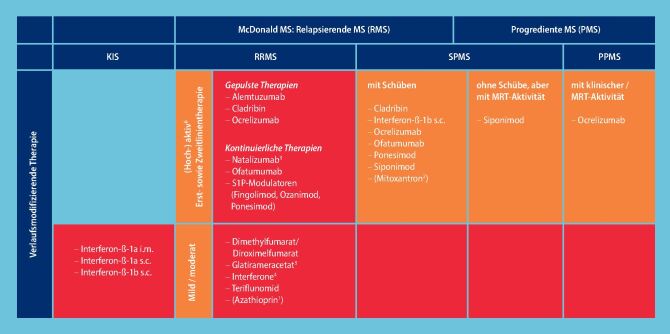

Parallel zu der diagnostischen Verbesserung wurden zahlreiche Medikamente zugelassen (Abb. 1), mit denen der Verlauf der Erkrankung erfolgreich moduliert werden kann. Mittlerweile sind weit über ein Dutzend unterschiedlicher MS-Medikamente mit verschiedenen Wirkansätzen verfügbar. Diese rasante Entwicklung war vor allem durch das zunehmende Verständnis der Pathophysiologie von MS möglich. Im Fokus der Therapieforschung standen neben der Verhinderung der Immunzell-Transmigration über die Blut-Hirn-Schranke in das ZNS vor allem immunregulatorische Netzwerke mit T- und B-Zellen. Insbesondere der Erfolg B-Zell-depletierender Therapien zur Unterdrückung von Inflammation und somit der Krankheitsprogression unterstreicht die Bedeutung der immunregulatorischen Netzwerke.

Zudem konnte mithilfe von Registerdaten (real-world evidence) gezeigt werden, dass ein früher Einsatz hochwirksamer Therapien den Krankheitsverlauf nachhaltig modulieren kann. Die Erkrankung kann mit den derzeitigen Konzepten zwar nicht geheilt, jedoch bei frühem und konsequentem Einsatz der verfügbaren anti-inflammatorischen Therapien der Verlauf und damit die Lebensqualität vieler Patientinnen und Patienten mit MS nachhaltig verbessert werden [4].

| Unmet needs in der Versorgung von MS-Betroffenen | Notwendige und zukünftige Maßnahmen | Beteiligte Fachdisziplinen |

|---|---|---|

| Frühe und sichere Diagnose |

— klinisch und elektrophysiologisch — MS-spezifisches MRT — Liquordiagnostik — mögliche Zusatzuntersuchungen — zukünftig: Biomarker |

— Neurologie/Neuropädiatrie — Radiologie — Neurologie/Labormedizin — zum Beispiel Rheumatologie — Neurologie |

| Frühe und effektive Therapie |

— Kenntnis der Prognoseparameter inklusive potenzieller Biomarker — Risiko/Nutzenanalyse der Therapie — Vorbereitung vor Therapie (Laborwerte, Impfberatung) — Berücksichtigung von Lebensumständen/Komorbidität |

— Neurologie — Neurologie — Neurologie/Allgemeinmedizin sowie gegebenenfalls weitere Fachabteilung (z. B. Hepatologie) — Neurologie sowie gegebenenfalls Gynäkologie/Innere Medizin und andere |

| Monitoring der Wirkung |

— klinisch, elektrophysiologisch — MS-spezifisches MRT — Kognitionsprüfung — zukünftig: digitale Hilfsmittel, Biomarker |

— Neurologie — Radiologie — Neurologie/Neuropsychologie — Neurologie |

| Monitoring und Behandlung von Nebenwirkungen |

— klinisch/Zusatzdiagnostik — MRT (z. B. PML) — laborchemisch — substanzspezifisch weitere Untersuchungen |

— Neurologie — Radiologie — Allgemeinmedizin/Neurologie/Innere Medizin — zum Beispiel Ophthalmologie/Dermatologie/ Kardiologie |

| Erfassung und Behandlung von Symptomen |

— Kognition/Fatigue — Motorik/Sensibilität — Blasen-/Mastdarmstörungen — Schmerzen |

— Neurologie/Neuropsychologie — Neurologie/Ergotherapie /Physiotherapie — Neurourologie/Gynäkologie — Neurologie/Schmerz- und Psychotherapie |

| Sozialmedizinische und Versorgungsaspekte |

— Hilfsmittelversorgung — Hilfe bei Antragstellungen — Rehabilitation — Anpassung der Arbeits- und Lebensbedingungen |

— Neurologie/Allgemeinmedizin/Ergotherapie — Arbeits-/Sozialmedizin — spezialisierte Rehabilitationseinrichtungen — Pflegedienste/Sanitäts- und Rehabilitationstechnik — Selbsthilfegruppen |

Angesichts dieser erfreulichen, aber sicher noch nicht ausreichenden Entwicklung werden neue Parameter gesucht, mit denen das Ansprechen auf eine Therapie besser kontrolliert werden kann. Vor allem bildgebende Verfahren haben ein hohes Potenzial. Man weiß mittlerweile, dass graue und weiße Substanz gleichermaßen betroffen sind und versucht dies mit Atrophiemessungen und Spezialsequenzen, zum Beispiel zur Eisendetektion, besser abzubilden. Darüber hinaus werden lösliche Biomarker, die Inflammation und Degeneration im ZNS anzeigen, in Zukunft eine zunehmende Bedeutung für die Therapieauswahl und Steuerung bekommen.

Die optimierten Diagnose- und Therapieverfahren haben dazu geführt, dass die MS heutzutage Menschen einer größeren Altersspanne betrifft, unter anderem weil die Langzeitprognose verbessert wurde [5]. Bei Diagnose und Therapie im Kindesalter bedarf es einer sorgfältigen Abstimmung mit der Neuropädiatrie, insbesondere im Hinblick auf die Transition in die Erwachsenenmedizin. Die verbesserten Therapiemöglichkeiten ziehen außerdem spezifische Fragen zur Therapie auch im höheren Lebensalter nach sich. Komorbiditäten, sei es im Herz-Kreislauf-Bereich oder in der Onkologie, spielen eine immer bedeutsamere Rolle.

Die Infektionsprophylaxe durch Impfungen und Schutzmaßnahmen bei Vorliegen einer Autoimmunerkrankung unter Anwendung von Immuntherapien hat ihre Bedeutung als Teil der Beratung von MS-Betroffenen nicht zuletzt in der COVID-19-Pandemie gezeigt.

Nicht zu vergessen sind die Entwicklungen im Segment der symptomatischen Therapie und der Rehabilitationswissenschaften. Moderne Konzepte zur Behandlung und zum Monitoring von MS-spezifischen Symptomen wie Blasenstörungen, Spastizität, Fatigue, Depression und kognitiven Einschränkungen sind hier gefragt. Neben der Kenntnis spezifischer symptomatischer Therapien ist eine Zusammenarbeit mit Therapeutinnen und Therapeuten der Physio-, Logo- und Ergotherapie sowie mit Neuropsychologinnen und -psychologen erforderlich.

Ziel jeglicher therapeutischen Bemühungen ist es, MS-Betroffenen ein normales Leben zu ermöglichen. Hierzu gehört die Beratung von MS-Patientinnen und ihrer Partnerinnen und Partner im Hinblick auf Kinderwunsch und Familienplanung. Die Verfügbarkeit moderner Medikamente macht es möglich, Schwangerschaften aus einer stabilen Erkrankungsphase heraus zu planen beziehungsweise Patientinnen mit hochaktiver MS unter bestimmten Nutzen-Risiko-Abwägungen eine Schwangerschaft zu ermöglichen.

Dieser Abriss zum Stand der Entwicklung in der Versorgung von MS-Kranken macht deutlich, welche komplexen Anforderungen die Betreuung mit sich bringt. Sie verlangt von Neurologinnen und Neurologen erhebliche Kenntnisse nicht nur im Hinblick auf Diagnose und Differenzialdiagnose, sondern vor allem auf die differenzierte Immuntherapie inklusive Risiken und Nebenwirkungen. Daneben besteht angesichts vielfältiger Symptome und alltagsrelevanter Fragestellungen die Notwendigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit. Die MS ist daher eine Erkrankung, die in besonderem Maße für eine ASV geeignet ist.

Defizite in der Versorgung von MS-Betroffenen

Angesichts der großen Anforderungen ist es nachvollziehbar, dass noch Defizite in der Versorgung von MS-Betroffenen bestehen. Sie sind in der Geschwindigkeit des Fortschritts ebenso begründet wie im Mangel an personellen und zeitlichen Ressourcen, die eine Vernetzung verschiedener Fachdisziplinen und Berufsgruppen erschweren. Verbesserungspotenzial besteht weiterhin auf dem Gebiet der zerebralen und spinalen Bildgebung, obwohl Ärztinnen und Ärzte der Neurologie und Radiologie aufgrund der überragenden Bedeutung des MRTs seit Jahren intensiv zusammenarbeiten. So werden nationale und internationale Empfehlungen zur Durchführung der MRT im Hinblick auf Sequenzen, Schichtführung, Repositionierung oder Kontrastmittelgabe nicht immer umgesetzt [6], was sowohl die Diagnose der MS selbst als auch den Vergleich von Aufnahmen im Verlauf deutlich erschwert. Auch die Erfassung von Atrophiedaten sowohl zerebral als auch des zervikalen Myelons hat trotz erheblicher Bedeutung in der klinischen Forschung bisher kaum Eingang in den klinischen Alltag gefunden.

Neben der Harmonisierung und Weiterentwicklung der Bildgebung stellt auch die strukturierte und multidimensionale Verlaufsbeurteilung von MS-Betroffenen bei knappen Ressourcen eine Herausforderung dar. Das birgt sowohl die Gefahr, alltägliche Probleme nicht zu erfassen und unzureichend zu werten, als auch eine schleichende Verschlechterung verzögert zu erkennen. So leiden zum Beispiel viele Betroffene bereits früh unter kognitiven Einschränkungen [7], die unzureichend erfasst werden, da die zeitlichen, personellen und finanziellen Voraussetzungen für eine neuropsychologische Diagnostik fehlen. In Zukunft sind durch die Digitalisierung neue Möglichkeiten zur Erfassung des Gesundheitsstatus von MS-Betroffenen zu erwarten [8], aber diese müssen natürlich mit Ressourcenaufwand in Kliniken und Praxen etabliert werden.

Die wachsende Zahl verlaufsmodifizierender Medikamente bietet die Chance einer personalisierten Therapie. In Bezug auf ihre sichere Anwendung erfordern jedoch einige der neuen Präparate ein Monitoring, für das Spezialärztinnen und -ärzte anderer Fachdisziplinen zu Rate gezogen werden sollten. Nicht immer erfolgt dies im angemessenen Umfang, zu nennen wäre zum Beispiel die regelmäßige Kontrolle der Immunglobulinspiegel unter einer B-Zell-depletierenden Therapie oder das Hautscreening unter einer Therapie mit S1P-Modulatoren. Etablierte Diagnostik- und Therapiepfade können helfen, das Monitoring und damit die sichere Anwendung von Präparaten zu verbessern.

Nicht zuletzt kann beobachtet werden, dass die Sorge vor Nebenwirkungen einer Immuntherapie häufig im Vordergrund von Therapieentscheidungen steht und damit MS-Betroffenen die richtigen Medikamente zur richtigen Zeit vorenthalten werden. Für eine realistische Nutzen-Risiko-Abwägung bedarf es einer umfassenden Kenntnis einer Substanz sowie ausreichende Zusatzinformationen, zum Beispiel hinsichtlich bildgebender Befunde oder über individuelle Risikofaktoren. Darüber hinaus ist die Kenntnis und sichere Anwendung von De-Risking-Strategien zu nennen - als Beispiel soll die Bestimmung und Bewertung des JCV-Index unter Therapie mit Natalizumab dienen.

Die Rolle der ASV

Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklungen im MS-Feld und den bekannten Defiziten in der praktischen Versorgung könnte die Einführung der ASV große Chancen bieten: In erster Linie wird sie den komplexen Entwicklungen der Therapielandschaft gerecht werden, zum anderen wird der Auftrag zur interdisziplinären Zusammenarbeit Defizite in der Versorgung verbessern.

Die genaue ASV-Richtlinie für MS ist zwar noch nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass die Teamleitung ausschließlich durch Neurologinnen und Neurologen erfolgen und das Kernteam aus Expertinnen und Experten der Neurologie und Neuropädiatrie bestehen wird. An hinzuzuziehenden Fachärztinnen und -ärzten ist zu erwarten, dass Kooperationen mit den Fachgebieten der Augenheilkunde, der Inneren Medizin mit speziellem Fokus auf die Kardiologie, der Radiologie, der Labormedizin, der Psychiatrie, der Urologie, der Gynäkologie und der Pathologie genannt werden.

Es ist weiterhin wahrscheinlich, dass die ASV für Erkrankte mit MS vorgesehen ist, die aufgrund der Ausprägung der Krankheit eine interdisziplinäre Versorgung benötigen. Aufgrund der Komplexität der Erkrankung dürfte sich dies auf alle MS-Verlaufsformen und demyelinisierende ZNS-Erkrankungen beziehen (ICD G35.-, G36.-, G37.-). Es ist für die MS grundsätzlich zu Beginn nicht vorherzusagen, welches Ausmaß an Behinderung mittel- und langfristig zu erwarten ist. Somit ist jede MS als potenziell schwerwiegend anzusehen. Die Erkrankung erfordert daher in allen Stadien ein kontinuierliches, multidisziplinäres Monitoring zur Erfassung ihrer Aktivität und eine angemessene therapeutische Reaktion.

Geht es zu Beginn um eine genaue Identifikation der Krankheitsaktivität mit Abwägung des individuellen Risikos der Erkrankung gegen das der einzusetzenden Therapie mit entsprechendem Monitoring, stehen im Verlauf vor allem Edukation und Krankheitsbewältigung im Vordergrund. Angesichts der Bedeutung von Komorbiditäten und Lebensstilmanagement für den Verlauf der Erkrankung ist eine frühzeitig einsetzende, kontinuierliche multidisziplinäre Betreuung von Bedeutung.

Die medikamentöse Therapie der MS unterliegt nach wie vor einem rasanten Wandel, wird zunehmend individueller und damit komplexer. Grundsätzlich werden Immuntherapien frühzeitig nach Diagnosestellung eingeleitet, wobei ein multidisziplinäres Management eine optimale Wirksamkeit und Sicherheit gewährleistet.

Trotz bester kausal orientierter Therapie wird es zudem nicht gelingen, jede Patientin oder jeden Patienten ohne das Auftreten relevanter Einschränkungen durch die Erkrankung zu begleiten. Insbesondere in späten Phasen, in denen sich neurologische und internistische Störungen zu einem komplexen Ausfallsbild aufaddieren, ist eine multidisziplinäre Begleitung zur Planung einer optimalen symptomatischen Therapie unerlässlich. Management von Spastik, Blasenstörungen und Schmerzen bedürfen der engen Abstimmung von Physiotherapie, Hilfsmittelversorgung, Urologie, Gynäkologie, Schmerztherapie und psychosomatischer Betreuung. Eine Interaktion mit Trägerinnen und Trägern von Rehabilitationsmaßnahmen sowie der Hilfsmittelversorgung und, wenn verfügbar, der Selbsthilfe ist essenziell.

Auch das Beenden einer Immuntherapie bei chronischer Entwicklung braucht Vorbereitung und (Nach-)Monitoring. Mögliche kognitive Einschränkungen der Betroffenen erschweren diese Prozesse. Übergänge in betreutes Wohnen und Pflegeeinrichtungen, die kaum für jüngere Menschen existieren, müssen gebahnt werden.

Obgleich die Herausforderungen in verschiedenen Stadien der Erkrankung unterschiedlich sind, ist die Behandlung, Betreuung und Versorgung von Personen mit MS über den gesamten Krankheitsverlauf hinweg mit einem erheblichen Ressourcenaufwand verknüpft, der durch ein multiprofessionelles Team unter spezialisierter neurologischer Leitung erbracht werden muss. Die ASV bietet eine sinnvolle Möglichkeit, die Versorgung zu verbessern und Barrieren und Defizite zu überwinden, auch weil sie die Verbindung von niedergelassenen Neurologinnen und Neurologen, akademischen Zentren, Schwerpunktpraxen beziehungsweise -zentren fördern kann.

GKV-Spitzenverband, KBV und DKG unter dem Dach des G-BA geben zwar die oben genannten Rahmenbedingungen vor, werden jedoch keine konkreten Vorschläge zur inhaltlichen Ausgestaltung und zur Qualitätssicherung machen. Daher ist die Einführung dieser neuen sektorübergreifenden Versorgungsform dazu geeignet, Qualitätsstandards und Behandlungspfade zu definieren, um eine bestmögliche Versorgung von MS-Betroffenen von Anfang an sicherzustellen und damit generelle Maßstäbe zu setzen. Demnach sind die Neurologinnen und Neurologen als verantwortliche Teamleitungen gefragt, Standards zu definieren. Dieses Angebot sollte mit Engagement angenommen werden.

Dr. med. Catharina Korsukewitz.

Klinik für Neurologie mit Institut für Translationale Neurologie am Universitätsklinikum Münster

Albert-Schweitzer-Campus 1

48149 Münster

catharina.korsukewitz@ukmuenster.de

Prof. Dr. med. Mathias Mäurer.

Klinik für Neurologie, Klinikum Würzburg Mitte

Juliuspromenade 19

97070 Würzburg

neurologie.juliusspital@kwm-klinikum.de

Prof. Dr. med. Heinz Wiendl.

Direktor der Klinik für Neurologie mit Institut für Translationale Neurologie am Universitätsklinikum Münster

Albert-Schweitzer-Campus 1

48149 Münster

wiendl@uni-muenster.de

Literatur

- 1.Petersen G et al. Epidemiologie der Multiplen Sklerose in Deutschland: Regionale Unterschiede und Versorgungsstruktur in Abrechnungsdaten der gesetzlichen Krankenversicherung. Nervenarzt. 2014;85(8):990-8 [DOI] [PubMed]

- 2.Dippel FW et al. Krankenversicherungsdaten bestätigen hohe Prävalenz der Multiplen Sklerose. Akt Neurol 2015;42:191-6

- 3.Thompson AJ et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the Mc Donald criteria. Lancet Neurol. 2018;17(2):162-73 [DOI] [PubMed]

- 4.Wiendl H et al. Multiple Sklerose Therapie Konsensus Gruppe: Positionspapier zur verlaufsmodifizierenden Therapie der Multiplen Sklerose 2021 (White Paper). Nervenarzt. 2021;92(8):773-801 [DOI] [PMC free article] [PubMed]

- 5.Sorensen PS et al. The apparently milder course of multiple sclerosis: changes in the diagnostic criteria, therapy and natural history. Brain. 2020;143(9):2637-52 [DOI] [PubMed]

- 6.Wattjes MP et al. Magnetic Resonance Imaging in Multiple Sclerosis study group; Consortium of Multiple Sclerosis Centres; North American Imaging in Multiple Sclerosis Cooperative MRI guidelines working group. 2021 MAGNIMS-CMSC-NAIMS consensus recommendations on the use of MRI in patients with multiple sclerosis. Lancet Neurol. 2021;20(8):653-70 [DOI] [PubMed]

- 7.Benedict RHB et al. Cognitive impairment in multiple sclerosis: clinical management, MRI, and therapeutic avenues. Lancet Neurol. 2020;19(10):860-71 [DOI] [PMC free article] [PubMed]

- 8.Dillenseger A et al. Digital Biomarkers in Multiple Sclerosis. Brain Sci. 2021;11(11):1519 [DOI] [PMC free article] [PubMed]