Die Chirurgie als operatives Fach und die Berufsgruppe der Chirurginnen und Chirurgen war in den letzten 150 Jahren einem starken Wandel ausgesetzt. Damit stand auch die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) als deren wissenschaftliche und fachliche Interessenvertretung vor großen Herausforderungen. Zu nennen sind hier u. a. der wissenschaftliche und technologische Fortschritt, Spezialisierung und Interdisziplinarität, steigende Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen, ökonomische Zwänge, ausufernde Dokumentationspflichten und administrative Anforderungen, eine zunehmende Haftungsproblematik und vieles mehr. Dazu zählen aber auch die sich vor allem in den letzten Jahren rasch ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen mit in rascher Abfolge beschlossenen Gesundheitsreformen und immer neuen Strukturvorgaben, die dem Fach kontinuierlich Veränderungsbereitschaft abverlangen und eine Bündelung der Kräfte erfordern. Ganz zu schweigen von der Pandemie, die uns seit über 2 Jahren im Griff hat mit ihren Auswirkungen auf die Versorgung unserer chirurgischen Patienten in einem schwer beeinträchtigten Sozialgefüge mit erheblichen Einschränkungen des gewohnten und unverzichtbaren persönlichen Kontakts und interkollegialen Austauschs, der durch noch so ausgefeilte digitale Kommunikationsmöglichkeiten nicht ersetzt werden kann [1].

Die Gründung der Gesellschaft

In den 70er-Jahren des vorletzten Jahrhunderts waren es verschiedene Bedingungen, welche die Gründung der Gesellschaft für Chirurgie beförderten:

Die Möglichkeit einer lokalen Ätiologie und Pathogenese und damit eines örtlich begrenzten Eingriffes zur kurativen Behandlung war durch Virchows Zellularpathologie 1858 in den Mittelpunkt des Interesses gerückt.

Die Einführung der Allgemeinnarkose (1846/47) ermöglichte einen weiteren Aufschwung der elektiven Chirurgie.

Das „antiseptic system of treatment“ von Lister (1867) – es war zwar noch umstritten. Einige führende deutsche Chirurgen setzten damit vor allem nach den Erfahrungen der Kriege von 1864, 1866 und 1870/71 die Hoffnung auf eine erfolgreiche Bekämpfung des verheerenden Hospitalismus.

Mit Billroth in Zürich (zwischenzeitlich in Wien) setzte sich zunehmend eine wissenschaftsbasierte Chirurgie durch, die sich, abweichend von der rein anatomisch-operativen Richtung, auf die physiologische und pathologisch-anatomische Forschung aufbaute.

Infolge der Revolution auf vielen Gebieten der Naturwissenschaften und der Technik im Rahmen der zunehmenden Industrialisierung mit ihren Auswirkungen auf Kommunikation, Publizistik und Reiseerleichterungen verstärkte sich der Wunsch nach Zusammenschluss und regelmäßigen Treffen einzelner Fachgebiete, gerade auch in der Medizin.

Nicht zuletzt hat, wie das von allen frühen Berichterstattern betont wird, in Deutschland auch die Reichsgründung nach dem deutsch-französischen Krieg 1871 zu einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl geführt.

Treibende Kraft bei der Gründung einer eigenen Gesellschaft der Chirurgen war der Heidelberger Chirurg Gustav Simon. Auf der Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte im März 1871, damals einziger Treffpunkt auch der Chirurgen, hat er dazu noch einen vergeblichen Vorstoß gemacht. Erst als er mit Volkmann und v. Langenbeck führende Chirurgenpersönlichkeiten für die Idee gewinnen konnte, nahm das Ganze Fahrt auf. Im März 1872 machten Bernhard von Langenbeck, Gustav Simon und Richard Volkmann in einem Zirkularschreiben einer größeren Zahl deutschsprachiger Chirurgen die Mitteilung, dass sie beschlossen hätten, eine Gesellschaft für Chirurgie zu gründen. Ziel war es, wie es auch im Gründungsprotokoll (Abb. 1) festgehalten ist,

„…aus dem lebhaften Bedürfnis, bei dem stets wachsenden Umfang unserer Wissenschaft die chirurgischen Arbeitskräfte zu einigen, den persönlichen Austausch der Ideen zu erleichtern und gemeinsame Arbeiten zu fördern.“

Gründungsort der Gesellschaft war das Hotel de Rome „Unter den Linden“ in Berlin. Die erste Tagung fand mit 81 Teilnehmern am 10.04.1872 in der benachbarten, 1810 gegründeten Friedrich-Wilhelm-Universität statt. Hinzu kam dann, insbesondere für die Krankenvorstellungen, der Hörsaal der I. Königlichen Chirurgischen Universitätsklinik in der Ziegelstraße.

Das gut 20 Jahre später von Ismael Gentz nach Portraitstudien geschaffene Gemälde erinnert an das Gründungsereignis (Abb. 2). Johann v. Esmarch, Bernhard v. Langenbeck und Viktor v. Bruns tragen, dem Zeitgeist entsprechend, die Uniform preußischer bzw. württembergischer Generalärzte. Der so herausragend in der Mitte des Bildes dargestellte Th. Billroth stand einer Gründung anfangs eher ablehnend gegenüber. Er war auch keiner der Unterzeichner des ersten Zirkularschreibens, mit dem die Gründung der DGCH angekündigt wurde, nahm aber an der ersten Sitzung am 10.04.1872 im Hotel de Rome teil und gehört zu den Unterzeichnern der Gründungsurkunde. Er war nie Präsident, aber später erstes deutsches Ehrenmitglied der Gesellschaft [2–4].

Die DGCH war damit nach dem Royal College of Surgeons die zweite der bis heute noch bestehenden chirurgischen nationalen Fachgesellschaften (Tab. 1).

| Jahr | Nation | Name |

|---|---|---|

| 1843 | England | Royal College of Surgeons of England |

| 1872 | Deutschland | Deutsche Gesellschaft für Chirurgie |

| 1882 | Italien | Societa Italiana di Chirurgia |

| 1884 | Frankreich | Association Francaise de Chirurgie |

| 1889 | Polen | Association of the Polish Surgeons |

| 1893 | Belgien | Societe Royale Belge de Chirurgie |

| 1899 | Japan | Japan Surgical Society |

| 1902 | Niederlande | Nederlandse Verenigung voor Heelkunde |

| 1905 | Schweden | Svensk Kirurgisk Förening |

| 1906 | Ungarn | Magyar Sebész Társaság |

| 1913 | Schweiz | Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie |

| 1913 | USA | American College of Surgeons |

| 1935 | Spanien | Associación Espanola De Cirujanos |

| 1958 | Österreich | Österreichische Gesellschaft für Chirurgie |

| 1968 | DDR | Gesellschaft für Chirurgie der DDR (bis 1990) |

| 1977 | Kanada | Canadian Association of General Surgeons |

| 1979 | Portugal | Sociedade Portuguesa de Cirurgia |

Der historische Immobilienbesitz

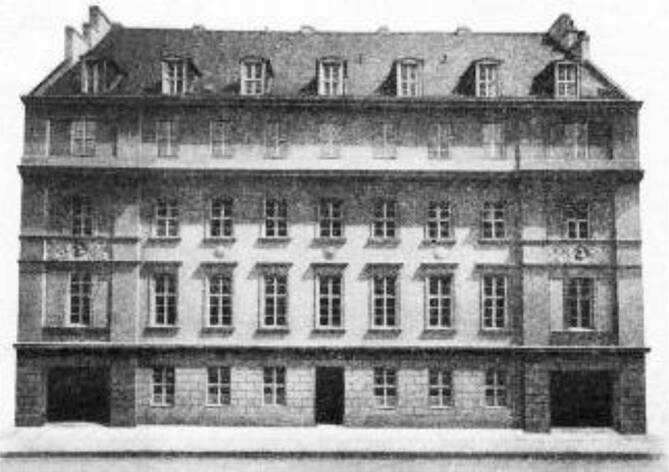

Schon von Langenbeck hatte wegen der drängenden Raumfrage den Wunsch nach einer eigenen Heimstätte, entsprechend dem Londoner Royal College of Surgeons. In Kooperation mit der Berliner Medizinischen Gesellschaft, deren langjähriger Vorsitzender ebenfalls B. v. Langenbeck war, konnte das „Langenbeck-Haus“ (Abb. 3) im Bereich der I. Chirurgischen Universitätsklinik am Ufer der Spree erst nach seinem Tode und dann zu seinem Andenken, unter ideeller und finanzieller Beteiligung des deutschen Kaiserhauses, verwirklicht werden. Dazu stellte bei der Einweihung 1892 Ernst von Bergmann fest:

„Für einen Stand ist nichts so bedeutend, als dass er fest steht, und wo steht es sich fester, als auf eigenem, freier Selbstbestimmung übergebenem Grund und Boden?“

Diese identitätsstiftende Bedeutung des historischen Immobilienbesitzes der DGCH hat bis heute einen hohen Stellenwert.

Bis 1915 fanden hier die jährlichen Kongresse statt (Abb. 4). Außerdem stand eine umfangreiche Bibliothek zur Verfügung. Dazu gibt es noch ein Bibliotheksregister von 1904. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges soll es 200.000 Bände ausgewiesen haben. Der Verbleib der Bibliothek sowie der Portraits an der Stirnseite des damaligen Hörsaals, die später auch in das Langenbeck-Virchow-Haus übernommen wurden, ist bis heute ungeklärt. Die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude gibt es heute noch, sie sind aber vom Abbruch bedroht.

Das Langenbeck-Haus an der Spree war schon nach wenigen Jahrzehnten mit Vervierfachung der Mitgliederzahl zwischen 1902 und 1910 zu klein geworden, sodass die Gesellschaft zusammen mit der Berliner Medizinischen Gesellschaft einen Neubau an anderer Stelle plante. Der durch den Bau des Langenbeck-Hauses geschaffene Besitz der DGCH hat neben Spenden von Mitgliedern beider Gesellschaften, von Berliner Gönnern und besonders des Kaiserhauses einen großzügigen, trotz der kriegsbedingten Einschränkungen nach nur einem Jahr Bauzeit 1915 fertiggestellten Neubau in der Luisenstraße in Nachbarschaft zur Charité möglich gemacht. Er wurde als Langenbeck-Virchow-Haus (LVH) dem Andenken v. Langenbecks und zugleich des bedeutenden Pathologen Rudolf Virchow gewidmet (Abb. 5). Nach dem Kriege wurde das LVH 1920 von August Bier anlässlich des 44. Deutschen Chirurgenkongresses eingeweiht mit den Worten:

„Möge von Langenbecks Geist mit einziehen in dieses Haus, das ist der Geist wahrer Wissenschaft, vollendeter ärztlicher Kunst, treuer Pflichterfüllung, Vornehmheit, Ehrlichkeit, Bescheidenheit und Menschenfreundlichkeit“.

Hier fanden dann die jährlichen Kongresse bis in den Zweiten Weltkrieg hinein statt (Abb. 6; [2–4]).

August Biers Wunsch wurde, was den dazu beschworenen Geist Langenbecks betrifft, in den Jahren nach 1933 ad absurdum geführt. Der „neue Geist“ mit der Ausgrenzung jüdischer Mitglieder findet sich in den Äußerungen des damaligen Präsidenten Roepke bereits 3 Monate nach der Machtergreifung:

„Die nationalsozialistische Revolution blieb nicht ohne Einfluss auf den diesjährigen Congress. Angesichts der dadurch geweckten nationalen Strömung musste dafür Sorge getragen werden, dass kein jüdischer Redner zu Worte kam.“

Dies ist festgehalten in den schon vom ersten Kongress an durch von Langenbeck eingeführten handschriftlichen persönlichen Abschlussberichten der jeweiligen Präsidenten. Diese „roten Bücher“ gehen von Präsident zu Präsident und enthalten vertrauliche Mitteilungen an den Nachfolger. Eröffnungsansprachen und Schlussberichte zusammen ergeben aus der Sicht der Präsidenten ein anderes Bild der Kongresse als die nüchternen „Verhandlungen“ (die bis 2002 jährlich erscheinenden Kongressberichte) selbst. Mittlerweile ist der 6. Band dieser roten Bücher im Umlauf.

Diese Bücher waren auch Grundlage für eine von der DGCH in Auftrag gegebene medizinhistorische Aufarbeitung der Jahre 1933 bis 1945. Die DGCH hat damit ein Zeichen gegen das Verschweigen und Vergessen gesetzt. Band 1, erschienen 2011, befasst sich mit den Präsidenten und ihren politischen Aktivitäten nach außen und der Einflussnahme nach innen und zeigt, wie sich die DGCH mit ihren Führungspersönlichkeiten in die Machenschaften der damaligen Machthaber verstrickte. Band 2 (erschienen 2018) enthält eine Auflistung von über 400 Einzelschicksalen von Kolleginnen und Kollegen, die wegen rassistischer oder politischer Gründe diskriminiert wurden, Berufsverbot erhielten, ins Exil gezwungen wurden oder in Konzentrationslagern den Tod fanden [5, 6].

Im Kriege unzerstört, wurde das Haus nach 1945 zunächst Sitz der sowjetischen Militärregierung und blieb bis 1949 in Benutzung der sowjetischen Besatzungsbehörden, die erhebliche Umbaumaßnahmen vornehmen ließen. Große Teile der originalen Inneneinrichtung waren im Zuge der Kriegshandlungen vernichtet worden oder wurden, wie die gesamte kostbare Inneneinrichtung mit Bildern, Gestühlen und die umfangreiche Bibliothek, ein Beuteopfer.

Im Jahr 1949 wurde das Gebäude auf 5 Jahre an die DDR verpachtet. 1950 zog die Volkskammer in das LVH in der Luisenstraße. 1953 erfolgte eine Eintragung in das Grundbuch als „Eigentum des Volkes, Rechtsträger Sekretariat der Volkskammer“. Allerdings lag hierfür keine Einwilligung vonseiten der in der Langenbeck-Virchow-Haus GbR vereinten Trägergesellschaften DGCH und Berliner Medizinische Gesellschaft vor, die diese Eintragung als unrechtmäßig erachteten. Bis zum Bau des Palastes der Republik fanden im Hörsaal des LVH die Sitzungen der Volkskammer der DDR statt (Abb. 7). Wilhelm Pieck wurde 1953 und 1957 in diesem Gebäude von der Volkskammer zweimal zum Präsidenten des sog. Arbeiter- und Bauernstaates gewählt. Daran erinnert eine außen am Haus angebrachte Tafel (Abb. 8). Auch der Beschluss zur Gründung der Nationalen Volksarmee der DDR wurde am 18.01.1956 im Langenbeck-Virchow-Haus von der Volkskammer getroffen.

Bereits kurz nach der Wende wurde beim LARoV (Landesamt zur Regulierung offener Vermögensfragen) in Berlin ein Restitutionsverfahren eingeleitet, das zunächst eine kurzfristige Übergabe in Aussicht stellte. Nach dem Senatsangebot einer gemeinsamen, nicht als Dauerlösung zu akzeptierenden Nutzung mir der Charité war ein jahrelanger Rechtsstreit erforderlich. In der LVH-GbR hat sich hier der damalige Generalsekretär und Geschäftsführer der DGCH in der LVH-GbR, Wilhelm Hartel, enorm engagiert und das Ganze immer wieder angeschoben, als viele schon geneigt waren aufzugeben. 2001 hat der Berufsverband der Deutschen Chirurgen (BDC) als nicht Prozessbeteiligter das Haus formell angemietet und den chirurgischen Fachgesellschaften zur Verfügung gestellt. Die DGCH kehrte nach fast 40 Jahren im Münchner Exil mit ihrer Geschäftsstelle nach Berlin zurück. Nach der endgültigen Rückübertragung durch das Oberverwaltungsgericht Leipzig wurde mit B. Braun/Aesculap ein starker Kooperationspartner gefunden und so neben umfangreichen Wiederherstellungsmaßnahmen im gesamten Haus die Erweiterung um ein 5. Stockwerk mit Aufbau der Hauptstadtrepräsentanz der Aesculap-Akademie ermöglicht (Abb. 9). Am 01.10.2005 fand im Rahmen eines Festaktes die Schlüsselübergabe mit gleichzeitiger Rückkehr des in den Kriegswirren in die Charité ausgelagerten Gründerbildes statt (Abb. 10). Nach weiteren nicht ganz einfachen Verhandlungen mit der Charité wurden am 03.05.2006 die ebenfalls ausgelagerten und zum Kunst- und Kulturbesitz der DGCH gehörigen Büsten von B. v. Langenbeck, von Th. Billroth und von Kaiserin Augusta zurückgegeben. Die übrigen Büsten fanden als hochwertige Abformungen der Originale wieder ihre Heimat im Foyer des Hauses, das neben dem renovierten Hörsaal und weiteren Tagungsräumern in den oberen Stockwerken auch für Veranstaltungen zur Verfügung steht (Abb. 11 und 12).

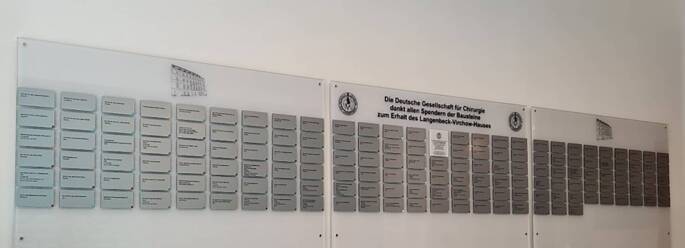

Die Identifikation der Mitglieder der DGCH mit ihrem traditionsreichen LVH wird an den zahlreichen Spenden („Bausteine LVH“) deutlich, mit denen sie zum Erhalt und zur Weiterentwicklung des Hauses beitragen. Sie sind im Eingangsflur des LVH festgehalten (Abb. 13).

Einen weiteren Schritt zur Pflege ihrer Tradition hat die Gesellschaft 1998 mit dem Erwerb und der Renovierung des Geburtshauses Billroths in Bergen auf Rügen getan (Abb. 14). Es konnte nach Renovierung und Erweiterung (1999–2002) zu einer Veranstaltungs- und Gedenkstätte mit Seminarräumen, einem kleinen Museum und einer Cafeteria ausgestaltet werden (Abb. 14 und 15; [7]).

Exkurs: Die Gesellschaft für Chirurgie der DDR und die DGCH nach der Wende

Das Langenbeck-Virchow-Haus spiegelt in seiner Nutzungsgeschichte auch ein Stück deutscher Geschichte nach 1945 wider (s. oben). Die fachliche Vertretung der Chirurginnen und Chirurgen musste nach dem Krieg in der Sowjetischen Besatzungszone von 1945 bis 1949 und nach Gründung der DDR bis 1990 getrennte Wege gehen, die von den Herausgebern und 50 Autoren in einer Buchpublikation 2009 ausführlich dargestellt wurden [8]. Nach dem Mauerbau 1961 kam es zu erheblichen Einschränkungen der Kontaktmöglichkeiten. Alle Ärzte wurden durch einen Beschluss des Ministerrats der DDR verpflichtet, schriftlich ihren Austritt aus den gesamtdeutschen Gesellschaften, so auch der DGCH, zu erklären, was eine Mehrzahl der Chirurgen auch vollzog.

Die Gründung einer eigenen wissenschaftlichen Gesellschaft war eine organisatorische Notwendigkeit, um den Zusammenhalt der Ärzte und den wissenschaftlichen Austausch weiter zu gewährleisten. Das wurde zunächst als Sektion Chirurgie in der Deutschen Gesellschaft für klinische Medizin der DDR umgesetzt (1964–1966). Nach Gründung einer Gesellschaft für Chirurgie der DDR wurden deren Kongresse zwischen 1968 und 1989 im 2‑Jahres-Turnus durchgeführt.

Nach dem Mauerfall gab es bereits im Januar 1990 erste Gespräche zur Zusammenführung der Gesellschaften. Es kam jedoch zu keiner Fusion wie bei anderen Fachgesellschaften. Die Gesellschaft für Chirurgie der DDR wurde auf Drängen der Vertreter der DGCH aufgelöst. Die Mitglieder, die durch Dekret der damaligen DDR-Regierung aus der DGCH austreten mussten, konnten durch eine formlose Nachricht ihre Mitgliedschaft wieder aufleben lassen. Alle anderen mussten nach der geltenden Satzung der DGCH einen Antrag auf Mitgliedschaft unter Benennung von Bürgen stellen. Das hat z. T. zu erheblichen Verstimmungen innerhalb der Chirurgen in den neuen Bundesländern geführt, die sich in ihrer Lebensleistung nicht anerkannt fühlten. Unter schwierigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen wurden von den Chirurgen in der DDR beachtliche Leistungen vollbracht. Der damalige Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Norbert Blüm hat sich dazu treffend in einem Interview im Deutschen Ärzteblatt geäußert:

„Wenn man etwas Kritisches über das Gesundheitswesen in der DDR sagt, dann heißt das nicht, dass man die Leistung der Medizin kritisiert. Das wird ja manchmal verwechselt. Ich glaube, dass das ärztliche Ethos, der Antrieb, den Menschen helfen zu wollen, im Osten nicht weniger stark entwickelt war als im Westen. Das System war allerdings ziemlich marode. …“

Im Jahr 2005 war der Beschluss, die nach dem Einigungsprozess 1990 getroffene Entscheidung, nicht wie große andere klinische Fachgesellschaften zu fusionieren, sondern einen Neuantrag auf Aufnahme in die DGCH zu fordern, als Fehlentscheidung zu erklären, auf breite Zustimmung gestoßen. 2006 hat das Präsidium der DGCH auf Initiative ostdeutscher Chirurgen beschlossen, die Portraits der Präsidenten der Gesellschaft für Chirurgie der DDR in die Ahnengalerie der DGCH-Geschäftsstelle aufzunehmen (Abb. 16). Auch dies wurde von der Mitgliederversammlung positiv aufgenommen.

Spezialisierung in der Chirurgie und der Weg der DGCH zur Dachgesellschaft

Mit dem wissenschaftlichen Fortschritt kam es zu einem einschneidenden Strukturwandel innerhalb der Gesellschaft. Die zunehmende Spezialisierung mit einem Auseinanderstreben verschiedener Spezialgebiete führte zur Gründung eigener und eigenständiger Fachgesellschaften (Tab. 2). Von Anbeginn hatte die DGCH Probleme mit der Verselbstständigung operativer Fächer, was sich bereits 1901 mit Gründung der Deutschen Gesellschaft für Orthopädische Chirurgie zeigte. Die Orthopädie war damals integraler Bestandteil der Chirurgie, orthopädische Chirurgen waren Mitglieder der DGCH. Orthopädische Themen waren allerdings auf den Chirurgenkongressen unterrepräsentiert, denn konservative Themen gehörten damals nicht auf den Chirurgenkongress. Nach Auffassung E. Lexers (Präsident der DGCH 1929 und 1936) gehörten die blutigen Eingriffe den Chirurgen und die unblutigen Redressements und Korrekturen den Orthopäden. Überzeugt von der Chirurgie als einem großen Fach sprach er sich in seiner Präsidentenrede 1936 dafür aus, dass es nötig sei,

„…die heute immer weiter greifende und immer noch nicht eingedämmte Sucht, die Chirurgie in kleine Fächer zu zergliedern und Abspaltungen zugunsten andere Fächer vorzunehmen, mit ernsten Worten zu geißeln.“

| Eigenständige Fachgesellschaften | Jahr der Gründung |

|---|---|

| DGCH Deutsche Gesellschaft für Chirurgie | 1872 |

| DGOOC Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | 1901 |

| DGU Deutsche Gesellschaft für Unfallheilkunde (Unfallchirurgie) | 1922 (1960) |

| DGNCa Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie | 1950 |

| DGMKGa Deutsche Gesellschaft für Mund‑, Kiefer‑, Gesichtschirurgie | 1951 |

| DGKCH Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie | 1963 |

| DGPRÄC Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen | 1968 |

| DGTHG Deutsche Gesellschaft für Thorax‑, Herz- und Gefäßchirurgie | 1971 |

| DGG Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin | 1984 |

| DGT Deutsche Gesellschaft für Thoraxchirurgie | 1991 |

| DGAV Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie | 1998 |

aEigenständiges Gebiet, nach der Muster-Weiterbildungsordnung nicht zum Gebiet der Chirurgie gehörig

Vor allem aber wurde ein Abstrom von Mitgliedern befürchtet.

„Die Orthopäden sind Räuber. Sie nehmen der Chirurgie ein Arbeitsfeld nach dem anderen und F. Lange in München ist der Schlimmste.“

Mit dieser drastischen Aussage wird er von seinem Münchner orthopädischen Ordinariuskollegen Fritz Lange zitiert. Noch bis vor 20 Jahren wurden die Definition eigenständiger Fächer und Neugründungen von Fachgesellschaften von vielen Repräsentanten der DGCH als schmerzhafte Abspaltung empfunden und stießen teilweise auf heftigen Widerstand der Muttergesellschaft. Selbst die 1953 am Rande des Deutschen Chirurgenkongresses in München erfolgte Gründung der Deutschen Gesellschaft für Anästhesie sah sich diesen Widerständen ausgesetzt.

Das gilt auch für die am 23.04.1960 im Deutschen Museum in München während der 77. Tagung der DGCH erfolgte Gründung des Berufsverbands der deutschen Chirurgen (heute Berufsverband der Deutschen Chirurgie – BDC). Das Fachgebiet Chirurgie war eines der letzten Gebiete, das neben der wissenschaftlichen Fachgesellschaft einen Berufsverband gründete.

Mit dem griffigen Slogan „Die wissenschaftliche Gesellschaft ist für die Chirurgie, der Berufsverband für die Chirurginnen und Chirurgen zuständig“, wird bis heute die Aufgabenteilung zwischen Fachgesellschaft und Berufsverband beschrieben. Vor allem die nachfolgende Generation in der chirurgischen Weiterbildung suchte Begleitung und Unterstützung. Nachdem dies von der DGCH nur ungenügend aufgegriffen wurde, hat sich der BDC vor allem der Wünsche der jungen Chirurgen und zunehmend auch der Chirurginnen angenommen und sie auf verschiedenen Feldern bis heute erfolgreich vertreten. Satzungsgemäßer Hauptzweck des BDC besteht darin, im Interesse der Erhaltung und weiteren Entwicklung einer leistungsfähigen Chirurgie die beruflichen Belange der Chirurgen und der in der Weiterbildung stehenden Ärztinnen und Ärzte zu wahren und zu fördern. In der Satzung des BDC wird auch ausdrücklich betont, dass der Berufsverband seine besondere Aufgabe in der Pflege engster Beziehungen zur Deutschen Gesellschaft für Chirurgie und zu den anderen wissenschaftlichen Gesellschaften der chirurgischen Fächer sieht.

Die fachliche Verselbständigung chirurgischer Spezialgebiete ging, deutlich nachzuvollziehen in den letzten 50 Jahren, regelhaft einer formalen Anerkennung in den Muster-Weiterbildungsordnungen (MWBO) der Bundesärztekammer voraus (Tab. 3).

| Differenzierung | Teilgebiet/Schwerpunkt |

|---|---|

| Teilgebietslösung 1968–1993 | 1969 TG Kinderchirurgie, TG Unfallchirurgie |

| 1978 TG Gefäßchirurgie, TG Thorax- und Kardiovaskularchirurgie | |

| 1979 TG Plastische Chirurgie | |

| Schwerpunktlösung 1993–2003 | Schwerpunkte Gefäß‑, Thorax‑, Unfall- und Viszeralchirurgie im Gebiet Chirurgie |

| Eigenständige Gebiete Herzchirurgie mit SP Thoraxchirurgie, Kinderchirurgie, Plastische Chirurgie | |

| Säulenmodell im Gebiet Chirurgie 2003 | Gebiet Chirurgie mit 8 Facharztqualifikationen mit gemeinsamer Basischirurgie: Allgemeinchirurgie, Gefäßchirurgie, Herzchirurgie, Kinderchirurgie, plastische Chirurgie, Thoraxchirurgie, Unfallchirurgie/orthopädische Chirurgie, Viszeralchirurgie |

| Erhalt der fachlichen Säulenstruktur im Gebiet Chirurgie 2018 | Weiterhin 8 Facharztqualifikationen mit Nachweis von kognitiver und Methodenkompetenz (Kenntnisse) sowie Handlungskompetenz (Erfahrungen und Fertigkeiten) mit gemeinsamen übergreifenden Inhalten |

TG Teilgebiet, SP Schwerpunkt

Das Gesamtgebiet Chirurgie wird heute in seinen Spezialisierungen von den jeweiligen eigenständigen Fachgesellschaften repräsentiert, weiterentwickelt und nach außen vertreten. In Umsetzung der neuen Gliederung des Gebiets nach der MWBO von 2003 in acht eigenständige Säulen, verbunden durch eine gemeinsame Basischirurgie („common trunk“), erfolgte auch eine Neustrukturierung der DGCH als Dachgesellschaft. Die einzelnen chirurgischen Fachgesellschaften wurden als Mitglieder in die DGCH aufgenommen; deren Mitglieder erhielten den Status als assoziiertes Mitglied. Das Stimmrecht der assoziierten Mitglieder bemisst sich nach einem in der Satzung festgelegten Schlüssel. Später schlossen sich auch die Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie (DGNC) und die Deutsche Gesellschaft für Mund‑, Kiefer- und Gesichtschirurgie (DGMKG) diesem Konstrukt der Dachgesellschaft an (Abb. 17). Als Dachgesellschaft repräsentiert die DGCH heute in der Gesamtheit mit ihren 10 Mitgliedsgesellschaften über 22.000 Chirurginnen und Chirurgen (Tab. 4).

| Fachgesellschaften | Assoziierte Mitglieder |

|---|---|

| Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) | 3194 |

| Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC) | 1084 |

| Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH) | 557 |

| Deutsche Gesellschaft für Mund‑, Kiefer- und Gesichtschirurgie (DGMKG) | 364 |

| Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin (DGG) | 2332 |

| Deutsche Gesellschaft für Thorax‑, Herz- und Gefäßchirurgie (DGTHG) | 1040 |

| Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie (DGNC) | 1499 |

| Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) | 3950 |

| Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC) | 1745 |

| Deutsche Gesellschaft für Thoraxchirurgie (DGT) | 423 |

| Assoziierte Mitglieder gesamt | 16.188 |

| Stammmitglieder Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) | 6015 |

| Mitglieder gesamt | 22.203 |

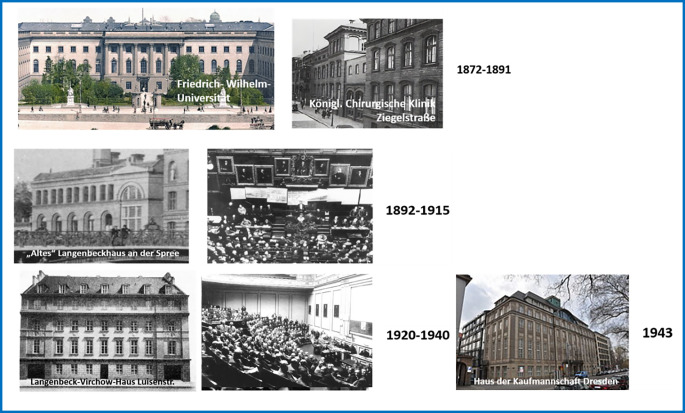

Die Deutschen Chirurgenkongresse

Zeitbedingt gab es einen Wechsel der Tagungsstätten der Kongresse der Gesellschaft. Die ersten 65. Kongresse fanden in Berlin statt (nach Gründung mit den Vorträgen in der Friedrichs-Wilhelm-Universität und den Fallvorstellungen in der Chirurgischen Klinik an der Ziegelstraße bis 1891, im alten Langenbeck-Haus 1892 bis 1915 und im LVH von 1920 bis 1940), einmal 1943 kriegsbedingt im Haus der Kaufmannschaft in Dresden (Abb. 18).

Nach dem Krieg waren zweimal Frankfurt, dann München mit dem Deutschen Museum, dem Messegelände auf der Theresienhöhe und dem jetzigen ICM (Internationales Congress Center München) der Messe München die Kongressorte. Nach der Wiedervereinigung mit der denkwürdigen Kongresseröffnung 1990 im Reichstag fanden die Kongresse im jährlichen Wechsel mit Berlin dort im ICC (Internationales Congress Centrum), später in der Messe Süd und dem City Cube statt. Pandemiebedingt gab es einen reinen Digital- bzw. Hybrid-Kongress in Mainz 2020/2021. Jetzt sind die Kongresse im Wechsel zwischen München und Leipzig (dort erstmals 2022) geplant (Abb. 19).

Geschichte und Gehalte der Kongresse finden sich in verschiedenen literarischen Darstellungen: Die ersten 25 Jahre durch Friedrich Trendelenburg, von der 50. bis zur 99. Tagung durch Karl Heinrich Bauer und Gerd Carstensen sowie zusammenfassend seit dem Kriege bis 1983 durch Friedrich Stelzner. Seit Gründung der DGCH wurden die Beiträge des Deutschen Chirurgenkongresses (DCK) als „Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie“, später als „Kongressband“ jährlich im Springer-Verlag publiziert.

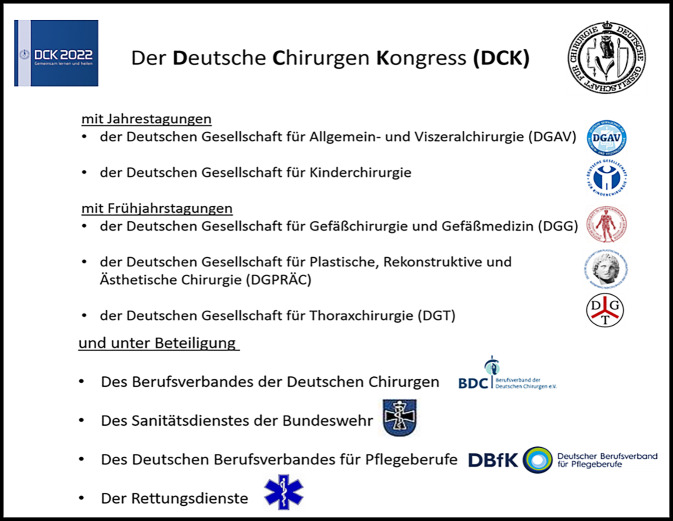

In den heutigen DCK sind die Jahrestagungen der Viszeral- und der Kinderchirurgen integriert sowie die Frühjahrstagungen weiterer Mitgliedsgesellschaften; regelmäßig sind auch weitere Verbände und Institutionen beteiligt (Abb. 20).

Eine Auflistung der DGCH-Präsidenten der letzten 20 Jahre, deren Repräsentanz der verschiedenen chirurgischen Fächer und die von ihnen gewählten fächerübergreifenden Leitthemen der Jahreskongresse zeigen auch nach außen deutlich den gemeinsamen Vertretungsansatz für das Gesamtgebiet der Chirurgie (Tab. 5).

| Jahr | Präsident/früherer Präsident einer Mitgliedsgesellschaft | Leitthema |

|---|---|---|

| 2002 | Prof. Dr. R. Siewert/DGAV | Digitale Revolution in der Chirurgie |

| 2003 | Prof. Dr. N. Haas/DGU | Zurück in die Zukunft |

| 2004 | Prof. Dr. B. Ulrich | Chirurgen und Chirurgie: Anspruch und Realität |

| 2005 | Prof. Dr. M. Rothmund/DGAV | Patientensicherheit – primum nil nocere |

| 2006 | Prof. Dr. D. Saeger | Chirurgie als Schnittstelle in der Medizin |

| 2007 | Prof. Dr. U. Steinau/DGPRÄC | Chirurgie im Systemwandel |

| 2008 | Prof. Dr. R. Arbogast/DGAV | Chirurgische Heilkunst – von Empirie zu Evidenz |

| 2009 | Prof. Dr. V. Schumpelick | Chirurgie – Humanität durch Technik |

| 2010 | Prof. Dr. R. Gradinger/DGOOC | Wissen | Denken | Handeln |

| 2011 | Prof. Dr. A. Haverich/DGTHG | Heilen zwischen Ratio und Humanität |

| 2012 | Prof. Dr. M. Büchler/DGAV | Chirurgie in Partnerschaft |

| 2013 | Prof. Dr. K. Jauch | Chirurgie mit Leidenschaft und Augenmaß |

| 2014 | Prof. Dr. J. Jähne | Chirurgie zwischen Faszination, Mut und Demut |

| 2015 | Prof. Dr. P. Vogt/DGPRÄC | Chirurgische Heilkunst im Wertewandel |

| 2016 | Frau Prof. Dr. G. Schackert/DGNC | Chirurgie im Spannungsfeld von Technik, Ethik und Ökonomie |

| 2017 | Prof. T. Pohlemann/DGU | Vertrauen, Verantwortung, Sicherheit |

| 2018 | Prof. Dr. J. Fuchs/DGKCH | Innovation – Tradition – Globalisierung |

| 2019 | Prof. Dr. M. Anthuber/DGAV | Volle Kraft voraus – mit Herz, Hand und Verstand |

| 2020 | Prof. Dr. Th. Schmitz-Rixen/DGG | Intelligenz, Intuition und Individualität |

| 2021 | Prof. Dr. Dr. M. Ehrenfeld/DGMKG | Kompetenz, Kreativität, Kommunikation |

| 2022 | Prof. Dr. H. Lang | Identität bewahren – Wissen mehren – Wandel gestalten |

Die COVID(„coronavirus disease 2019“)-Pandemie hatte 2020/2021 besonders gravierende Auswirkungen auch auf das Kongressgeschehen und die gesellschaftsinterne Kommunikation. Letztere erfolgte weitgehend über Videokonferenzen wie auch die Pressekonferenzen und der institutionalisierte Austausch mit den Nachbargesellschaften der Anästhesisten und Internisten sowie der Bundesärztekammer. Der DCK 2020, als gewohnte Präsenzveranstaltung bereits voll geplant, musste kurzfristig als solche ganz abgesagt und durch einen digitalen Kongress ersetzt werden, für den es mit neuen Organisationsstrukturen neue Kongressformate zu entwickeln galt. Dazu zählten neben Videostreams der wissenschaftlichen Sitzungen z. B. sog. „RapidCommunication-Foren“, in denen die ePoster sowie die Abstracts der Sektion Chirurgische Forschung vorgestellt und präsentiert werden. Diese Internetformate haben sich allerdings so bewährt, dass sie fester Bestandteil nicht nur des als Hybrid-Veranstaltung durchgeführten DCK 2021 waren, sondern wie zum DCK 2022 in einer Präkongresswoche auch den nachfolgenden Jahreskongressen vorangestellt werden sollen.

Die Förderung des persönlichen Verkehrs der Mitglieder mit dem Austausch von Ideen war als ein zentrales Anliegen der Gründer schon in dem erwähnten Zirkularschreiben 1872 enthalten. Dies wurde in Pandemiezeiten schmerzlich vermisst – im fachlichen Austausch in der großen Plenarveranstaltung bis zu den kleinen Einzelgesprächen am Rande des Kongresses (Abb. 21 und 22), aber auch im gesellschaftlichen Miteinander, ob im festlichen Rahmen des Präsident/innen-Empfangs oder in der zwanglosen Atmosphäre des gemeinsamen Gesellschaftsabends (Abb. 23 und 24).

Ein schon traditionelles Highlight des DCK ist der Organspendelauf, 2019 im Englischen Garten auf Initiative des damaligen Präsidenten Matthias Anthuber in München mit viel Prominenz aus der Sportwelt und dem Showbusiness auf eine neue Stufe gehoben. Die virtuelle Form der Teilnahme, die ebenfalls Pandemie bedingt etabliert wurde und bei der die Teilnehmer mittels einer Lauf-App virtuell weltweit an den Start gehen, hat mittlerweile eine vielfach höhere Teilnehmerzahl erreicht als der Lauf vor Ort. Ein Teil der Startgebühren (5 € beim virtuellen Lauf, 10 € beim Präsenzlauf) wird gespendet. Dieser Event hat sich im Laufe der letzten Jahre erfreulicherweise zu einer eigenen Marke der DGCH entwickelt und hält das Thema Organspende in der Öffentlichkeit mit erfreulicher Resonanz präsent. Die Erlöse kommen verschiedenen sozialen Organisationen zugute. 2022 waren es 18.000 € für die Kinderhilfe Organtransplantation (KiO) sowie das Rehazentrum Ederhof der Rudolph Pichlmayr-Stiftung und den Verein „Junge Helden e. V.“, deren Vertretern die symbolischen Schecks vor dem Gründerbild der DGCH überreicht wurden (Abb. 25). Zu Recht hat der Organspendelauf im Oktober 2022 einen Preis des Springer Medizin Charity Award erhalten.

Gemeinschaftsaufgaben der DGCH

Für alle chirurgischen Fächer sind eine Orientierung an gemeinsamen Zielen und deren gemeinsame Vertretung notwendig. Es geht nicht nur darum, Erreichtes zu bewahren, sondern auch künftig in einem sich rasch ändernden Umfeld bestehen zu können. Auf dieser Basis wurden am 20.07.2011 in München von der sog. Initiativgruppe „Einheit der deutschen Chirurgie“ unter Beteiligung aller chirurgischen Fachgesellschaften zehn gemeinsame Ziele als Leitsätze der DGCH definiert (Infobox 1).

Infobox Leitsätze der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie

Wir untersuchen, beraten und behandeln unsere Patienten nach ethischen Grundsätzen, wissenschaftlich begründet und in kollegialer Zusammenarbeit.

Wir sind Experten für die Diagnostik, die konservative, die interventionelle und die operative Behandlung in der Chirurgie.

Wir übernehmen Verantwortung für den gesamten Behandlungsverlauf unserer Patienten.

Wir unterstützen die Prävention von Krankheiten und Verletzungen in der Bevölkerung.

Wir setzen chirurgische Standards und entwickeln Leitlinien.

Wir betreiben, fördern und evaluieren chirurgische Forschung. Wir veröffentlichen deren Ergebnisse und machen sie nutzbar.

Wir begeistern junge Menschen und vermitteln die Attraktivität der Chirurgie.

Wir gestalten die kontinuierliche Qualifikation von Chirurgen.

Wir informieren die Öffentlichkeit regelmäßig über unsere Arbeit.

Wir verstehen uns als verantwortungsvoller Partner in der Gestaltung des Gesundheitswesens.

Von den gemeinsamen Angeboten und Arbeitsplattformen der DGCH ist die Sektion Chirurgische Forschung der wissenschaftliche Kern. Das Studienzentrum (SDGC) und das Studiennetzwerk ChirNet haben die chirurgische Studienkultur nach vorne gebracht, die laufenden rekrutierenden Studien werden regelmäßig in der gemeinsam mit dem BDC herausgegebenen Verbandszeitschrift Passion Chirurgie publiziert. Große Bedeutung haben auch die jährlichen Chirurgischen Forschungstage gefunden, ebenfalls als Plattform für alle Fachgesellschaften und nicht zu vergessen auch die allen Fachgesellschaften zugänglichen wissenschaftlichen Preise und Stipendien. Langenbecks Archiv für Chirurgie, heute als englischsprachiges Journal, ist als Organ der DGCH die älteste seit 1860 ununterbrochen erscheinende chirurgische Fachzeitschrift. International Surgical Sciences ist ein gesellschaftseigenes Open-Access-Journal, das zunehmend Bedeutung erlangt. Die Sektionen, Arbeitsgemeinschaften und Kommissionen der DGCH bearbeiten disziplinenübergreifende Fragestellungen. Letztes Beispiel ist die gemeinsame Erarbeitung des Weißbuchs Digitalisierung in der Chirurgie. Die Mediathek, das Junge Forum, die Verbandszeitschrift Passion Chirurgie und nicht zuletzt gemeinsame Pressemitteilungen vervollständigen das Angebot der Dachgesellschaft DGCH.

Das Gebiet Chirurgie wird heute in seinen Spezialisierungen von den jeweils eigenständigen Fachgesellschaften repräsentiert, weiterentwickelt und nach außen vertreten. In den zahlreichen eigenständigen Akademien der chirurgischen Fachgesellschaften finden sich dazu die fachspezifischen Weiter- und Fortbildungsangebote der Mitgliedsgesellschaften (Tab. 6).

| Einzelkurse | Strukturiertes Programm | Prüfungsvorbereitungskurse | Obligatorisch | Kostenlos | Gebühren (voll/ermäßigt) | Rabatt für assoziierte Mitglieder | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Fachgesellschaften und Berufsverbände: | |||||||

| BDC (verschiedene) | ✓ | – | ✓ | – | – | 500/300–650/500 € | ✓ |

| DGG (Gefäßchirurgie) | ✓ | – | – | – | – | 395–750/495 € | ✓ |

| DGKCH (Kinderchirurgie) | – | – | – | – | – | 140/70 € | ✓ |

| DGAV (Allgemein- und Viszeralchirurgie) | ✓ | – | ✓ | – | – | 425/350–900/800 € | ✓ |

| DGMKG (Mund‑, Kiefer- und Gesichtschirurgie) | ✓ | – | ✓ | – | – | 550/330 € | ✓ |

| DGNC (Neurochirurgie) | – | – | – | – | – | 350 € | – |

| DGOU (Orthopädie und Unfallchirurgie) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | 550 € | – |

| DGPRÄC (Plastische Chirurgie) | ✓ | – | ✓ | – | – | 25 € | – |

| DGT (Thoraxchirurgie) | – | – | – | – | – | – | – |

| DGTHG (Herzchirurgie) in Zusammenarbeit mit der Aesculap-Akademie | ✓ | – | ✓ | – | – | 290/250–650/500 € | ✓ |

| Kommerziell | |||||||

| Vascular International (Gefäßchirurgie) | ✓ | – | – | – | – | 550–1550 € | – |

| Aesculap-Akademie (verschiedene) | ✓ | – | – | – | – | 100/80–1100/1020 € | ✓a |

aDie Aesculap-Akademie bietet je nach Kursangebot Ermäßigungen für die Mitglieder der DGG, DGTHG, DGOU, DGAV, Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft für Minimal-Invasive Chirurgie (CAMIC) und mehr

Wirkmöglichkeiten von Fachgesellschaften und aktuelle Herausforderungen

Agiert werden muss unter den Bedingungen, die unser Gesundheitssystem vorgibt. Der Staat hat mit seinem korporatistischen Steuerungsmodell die unmittelbare Gestaltung und administrative Steuerung an selbstverwaltete Körperschaften und deren Verbände delegiert (Gesetzliche Krankenversicherung, Kassenärztliche und Kassenzahnärztliche Vereinigung, Krankenhausgesellschaft). Dieses Steuerungsmodell bietet nur eine begrenzte, durch Verordnung vorgesehene Mitwirkung der Fachgesellschaften über die Einforderung entsprechender Stellungnahmen. Sie können sich als Interessensvertretung sonst überwiegend nur über sog. Lobbying einbringen. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), in dem die Körperschaften und Verbände zu gemeinsamen Lösungen kommen sollen, steht dabei im Zentrum der Steuerung unseres Gesundheitssystems (Abb. 26).

Während z. B. in UK oder in den USA die Colleges auch zuständig für die Weiterbildung sind, fiel in Deutschland im Rahmen des Grundgesetzes von 1949 die Zuständigkeit für die Berufsausübung der Heilberufe in die Zuständigkeit der Länder und damit auch die Fragen der Berufs- und Facharztordnung an die neu gegründeten Ärztekammern. Die Bundesärztekammer ist als Arbeitsgemeinschaft der Landesärztekammern keine eigene Körperschaft und hat kein Durchgriffsrecht auf die Landesärztekammer. So entscheidet der Ärztetag über die Muster-Berufs- und Muster-Weiterbildungsordnung. Doch rechtswirksam für Ärzte sind letztlich die diesbezüglichen, nicht immer einheitlichen Umsetzungen der Landesärztekammern. Die einvernehmlich erarbeiteten und verabschiedeten Empfehlungen der gemeinsamen Weiterbildungskommission chirurgischer Fachgesellschaften und Berufsverbände finden dort keineswegs immer die gewünschte Berücksichtigung.

Um gemeinsame Interessen besser gegenüber staatlichen Institutionen und Körperschaften der ärztlichen Selbstverwaltung vertreten zu können, wurde im November 1962 von damals 16 Gesellschaften ganz wesentlich auf Anregung der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie in Frankfurt/Main die AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften) als nicht eingetragener, gemeinnütziger Verein gegründet. Gründungspräsident war der damalige Präsident der DGCH, Prof. Herbert Junghanns, Frankfurt. Die AWMF vertritt derzeit 182 medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaften. Sie erarbeitet Empfehlungen und Resolutionen und vertritt diese im wissenschaftlichen und politischen Raum.

Aus den selbständig gewordenen Fachgesellschaften des großen Gebietes Chirurgie sind heute auch Mitbewerber und Konkurrenten um Ressourcen und Mitarbeiter geworden. Konkurrenz finden wir aber vor allem in den anderen medizinischen Fächern. Hier geht es um Forschungsressourcen, um Nachwuchsressourcen und um Klinikressourcen. Verstärkt wird diese Situation dadurch, dass die Fachgesellschaften der DGCH weitere natürliche Partner ihrer eigenen Fachrichtung haben. Wichtigste Beispiele sind Herzchirurgie und Kardiologie, Gefäßchirurgie, Angiologie und Radiologie, Kinderchirurgie und Pädiatrie, Neurochirurgie und Neurologie sowie Viszeralchirurgie und Gastroenterologie und Onkologie. Die viel beschworene Kooperation und Verflechtung der genannten Fächer innerhalb von Zentren für Herz‑, Gefäß‑, Kinder-, und Viszeralmedizin erfolgte häufig auf Kosten der Sichtbarkeit chirurgischer Kliniken und chirurgischer Fachlichkeit unter Verlust der chirurgischen Identität. Die Chirurgie, repräsentiert von der DGCH und ihren zehn Mitgliedsgesellschaften, ist und bleibt eine zentrale Disziplin der Medizin und damit bedeutender Bestandteil moderner Diagnostik und Therapie für die chirurgischen Patienten.

Aktuell gilt es, eine ganze Reihe offener Fragen zu bearbeiten, die sich z. T. schon seit vielen Jahren mit wachsender Dringlichkeit stellen:

Wie kann die Einheit der deutschen Chirurgie bewahrt und gestärkt werden?

Wie lässt sich die Fächeridentifikation und Begeisterung für das Gesamtgebiet Chirurgie steigern?

Kann das kurative, charakteristisch andere und markante Gesicht des Faches Chirurgie in der erforderlichen Interdisziplinarität erhalten und sogar gestärkt werden?

Wie stellt man sich den Herausforderungen durch Fallzahlkonzentration (Mindestmengen), Zentrenbildung und Interdisziplinarität?

Bleibt die Chirurgie in Diagnostik und Therapie bei ihren Patienten in der ersten Reihe oder werden die Chirurgen zunehmend in die Rolle reiner Auftragsleister gedrängt („wir lassen operieren“)?

Wird die Chirurgie dem Primat der evidenzbasierten Medizin gerecht?

Was bringt die digitale Transformation in der Chirurgie?

Wie kann der Ambulantisierung der Chirurgie begegnet werden (Weiterbildung, Versorgungsstrukturen)?

Wie geht die Chirurgie mit den entstehenden neuen Berufsbildern um?

Wird es in Zukunft ausreichend chirurgischen Nachwuchs geben?

Eine der großen Herausforderungen wird sein, wie gut es gelingt, den Nachwuchs und vor allem vermehrt Frauen für die Chirurgie zu begeistern und sie bei entsprechenden Perspektiven auch in der Chirurgie zu halten.

Der DGCH geht es um eine starke gemeinsame Interessenvertretung. Die fachlichen Verantwortlichkeiten der einzelnen chirurgischen Fachgesellschaften bleiben unangetastet. Diese haben jeweils intern zu klären, wie sie mit der strategischen Balance zwischen der Weiterentwicklung der eigenen Fachlichkeit und der Notwendigkeit einer Bündelung der Kräfte zur Durchsetzung gemeinsamer fachspezifischer Interessen im Weiteren umgehen wollen. Die vielfältigen Aufgaben und die Vertretung der Interessen der Chirurgie und ihrer einzelnen Spezialdisziplinen gegenüber staatlichen Organisationen, den Selbstverwaltungsorganen und nicht zuletzt die Darstellung der Chirurgie in der Öffentlichkeit lassen sich zweifellos von einer starken DGCH wesentlich wirkungsvoller umsetzen, als durch die nur auf die eigenen Mitglieder fokussierten Vorstöße einzelner Gruppen innerhalb des Faches. Die Einigkeit in der Außendarstellung bietet allen viele Vorteile. Themen wie Forschungsförderung und Wissenschaftsmanagement, chirurgische Versorgungsforschung, Rahmenbedingungen der Patientenversorgung, Professionalität in der Chirurgie, Qualitätssicherung und Patientensicherheit, Weiterbildung, Interdisziplinarität und Fachlichkeit, z. B. durch abgestimmte Stellungnahmen gegenüber Nachbardisziplinen wie noch vieles anderes können am besten gemeinsam gegenüber Politik und Entscheidern erfolgreich zu Gehör gebracht werden [1, 9].

K.-H. Bauer, Heidelberg, zweimal Präsident der DGCH, hat das 1952 so zum Ausdruck gebracht:

„Wir müssen kämpfen um die Freiheit unseres Berufsstandes. Es besteht kein Zweifel, dass wir trotz unseres unersetzlichen Wirkens und unseres großen Arbeitseinsatzes vielfach übergangen werden und ins Hintertreffen zu geraten drohen. Übergriffe von Krankenhausverwaltungen, Eingriffe des Staates verlangen HANDELN. Was wir nicht selber tun, das wird mit uns getan.“

Und 1958 hat er einen Appell an die Gesellschaft nach innen gerichtet, der diese auch in die nächsten Dezennien begleiten möge:

„Wichtiger als geschriebene Statuten sind der Geist und der Verstand, der das Präsidium und die Gesellschaft bindet und zusammenhält.“

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

H. Bauer gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Footnotes

Übersicht über weitere Publikationen zur Struktur, Wissenschaft, Historie und zum historischen Immobilienbesitz der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) siehe Literaturverzeichnis in Lang H, Meyer H.-J (Hrsg) Festschrift 150 Jahre Deutsche Gesellschaft für Chirurgie 2022, Kaden Verlag Mannheim 2022, S. 69–72 oder unter www.dgch.de.

QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Literatur

- 1.Bauer H. 150 Jahre Deutsche Gesellschaft für Chirurgie. Eine Fachgesellschaft im Wandel. In: Jähne J, Königsrainer A, Ruchholtz St, Schröder W, editors. Was gibt es Neues in der Chirurgie? Landshut: Ecomed; 2022. pp. 179–196. [Google Scholar]

- 2.Peiper H‑J. Die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Thoraxchirurgie, Breslau, 4.–6. Nov. 2004) Mitt DGCH. 2005;34:260–265. [Google Scholar]

- 3.Bauer H, Peiper H-J. Die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie. Eine Chronik. In: Lang H, Meyer H-J, editors. Festschrift 150 Jahre Deutsche Gesellschaft für Chirurgie 2022. Mannheim: Kaden; 2022. pp. 17–34. [Google Scholar]

- 4.Peiper H-J. Das Langenbeck-Virchow-Haus und seine Geschichte im Spiegel der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Reinbek: Einhorn; 2001. [Google Scholar]

- 5.Sachs M, Schmiedebach H‑P, Schwoch R. Die Präsidenten. Heidelberg: Kaden-Verlag; 2011. [Google Scholar]

- 6.Schwoch R. Die Verfolgten. Heidelberg: Kaden-Verlag; 2018. [Google Scholar]

- 7.Peiper H-J, Hartel W. Das Theodor Billroth Geburtshaus in Bergen auf Rügen. Ursprung – Lebensweg – Gedenkstätte. Göttingen: Wallenstein; 2010. [Google Scholar]

- 8.Kiene S, Reding R, Senst W. Getrennte Wege – ungeteilte Chirurgie. Augsburg: Edition Sapientia, pro literatur; 2009. [Google Scholar]

- 9.Bauer H. Struktur nationaler chirurgischer Fachgesellschaften und Verbände: was sollte ich wissen? Allg Visceralchir Up2date. 2018;12:507–528. doi: 10.1055/a-0587-9436. [DOI] [Google Scholar]