Abstract

呼吸模式参数是指呼吸运动的特征模式参数,包括幅度、周期、胸腹贡献度、协调性等。呼吸模式参数的量化分析对于研究呼吸系统的生理病理变化和指导肺康复训练具有重要价值。本文给出了呼吸模式参数量化方法,包括潮气量、呼吸率、吸气时间、呼气时间、吸气时间分数、胸呼吸贡献比、胸腹相位差、峰值吸气气流等。本文引入呼吸信号质量指数来解决长时间记录的胸腹呼吸运动信号质量评价和量化分析问题,并提出了呼吸模式参数变异性的分析方法。在此基础上,使用穿戴式心肺生理参数监测系统采集了 23 名慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者与 22 名肺功能正常者的 15 分钟自主呼吸状态下的胸腹呼吸运动信号,对呼吸模式参数及其变异性进行了量化分析。结果表明,COPD 患者和肺功能正常者在呼吸频率、吸气时间、呼气时间、胸腹相位差、峰值吸气气流这五项参数上的差异有统计学意义,COPD 患者呼吸模式参数的变异性要大于肺功能正常者,部分患者出现明显的胸腹不同步现象。基于穿戴式心肺生理参数监测系统的呼吸模式参数量化分析有望为呼吸系统疾病的诊断评估提供新的辅助决策支持信息,为心肺疾病患者健康状态监测提供新的参数和指标。

Keywords: 呼吸模式, 可穿戴系统, 呼吸感应体积描记, 信号质量, 慢性阻塞性肺疾病

Abstract

Breathing pattern parameters refer to the characteristic pattern parameters of respiratory movements, including the breathing amplitude and cycle, chest and abdomen contribution, coordination, etc. It is of great importance to analyze the breathing pattern parameters quantificationally when exploring the pathophysiological variations of breathing and providing instructions on pulmonary rehabilitation training. Our study provided detailed method to quantify breathing pattern parameters including respiratory rate, inspiratory time, expiratory time, inspiratory time proportion, tidal volume, chest respiratory contribution ratio, thoracoabdominal phase difference and peak inspiratory flow. We also brought in “respiratory signal quality index” to deal with the quality evaluation and quantification analysis of long-term thoracic-abdominal respiratory movement signal recorded, and proposed the way of analyzing the variance of breathing pattern parameters. On this basis, we collected chest and abdomen respiratory movement signals in 23 chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients and 22 normal pulmonary function subjects under spontaneous state in a 15 minute-interval using portable cardio-pulmonary monitoring system. We then quantified subjects’ breathing pattern parameters and variability. The results showed great difference between the COPD patients and the controls in terms of respiratory rate, inspiratory time, expiratory time, thoracoabdominal phase difference and peak inspiratory flow. COPD patients also showed greater variance of breathing pattern parameters than the controls, and unsynchronized thoracic-abdominal movements were even observed among several patients. Therefore, the quantification and analyzing method of breathing pattern parameters based on the portable cardiopulmonary parameters monitoring system might assist the diagnosis and assessment of respiratory system diseases and hopefully provide new parameters and indexes for monitoring the physical status of patients with cardiopulmonary disease.

Keywords: breathing pattern, wearable system, respiratory inductive plethysmography, signal quality, chronic obstructive pulmonary disease

引言

呼吸是人体重要的生命体征之一,呼吸运动中包含着丰富的生理信息、病理信息和心理信息。临床常见的呼吸模式有胸式呼吸、腹式呼吸、抬肩式呼吸、点头呼吸、比奥呼吸、潮式呼吸等。呼吸模式可以通过呼吸波形的特征参数进行表征,包括呼吸幅度、周期、胸腹贡献度、协调性等,如腹式呼吸的腹部起伏变化更明显,腹呼吸贡献度更高,潮式呼吸表现出呼吸幅度(即潮气量)的增强与减弱交替出现。对呼吸模式参数进行量化分析能够为呼吸运动的生理/病理学研究提供技术手段,为呼吸模式的识别提供思路与方法。很多疾病的发生发展往往伴随着呼吸模式参数的变化,如患者在发生低氧血症和高碳酸血症时,会导致潮气量(tidal volume,VT)和呼吸速率的增加[1],慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)患者在病情急性加重期会有明显的呼吸率加快[2],患者在病情恶化的时候浅快呼吸指数(呼吸频率与潮气量的比值)也增大[3]。呼吸系统疾病,如 COPD 或间质性肺病,或者不良的呼吸习惯也会带来胸腹呼吸运动模式的改变,如临床上常见的肩式呼吸、胸式呼吸等,呼吸浅而快,呼吸运动不稳定[4]。目前,肺功能检查是检测呼吸系统疾病的主要方法,具有广泛的临床应用价值。但是,现有的肺功能检查的测量方法均需佩戴口鼻面罩或鼻夹,直接测量当前进出肺部的气体,继而计算相应参数,容易给患者造成生理和心理负荷,从而有可能改变患者当前的呼吸模式参数,且无法应用于日常生活中的连续监测。基于呼吸感应体积描记技术的穿戴式生理参数监测系统为监测和量化呼吸模式参数提供了技术手段[5-8],它能够准确地描记胸腹呼吸运动曲线,并且经过校准之后,能够获得潮气量和呼吸气流等信息,进而计算胸腹呼吸贡献比、相位差等参数[9],在呼吸系统慢病管理和康复评估与训练中将发挥重要作用。

虽然呼吸是一个非常重要的生理参数,但是与心电和心率时间序列分析相比,呼吸模式参数的量化分析研究还相对较少[7-8,10]。究其原因,一是呼吸信号的准确获取并不像心电那样成熟和普及,目前出现的大多数穿戴式生理参数监测系统仍以心电监测为主;二是由于呼吸运动的自主性和随意性,并且非常容易受体动、说话等运动伪迹干扰,无法获得有效、干净的呼吸信号,长时间监测的呼吸信号表现出极大的变异性,给后续的信号分析处理带来极大的挑战。基于上述原因,呼吸模式及其量化分析并没有像心率变异性(heart rate variability,HRV)分析那样形成公认的参数指标体系和方法[11],例如,在心率变异性分析中将参数指标分为三类:时域参数[正常 RR 间隔(normal-normal interval,NNI)的平均值、标准差等]、频域参数(低频功率谱密度、高频功率谱密度、低频高频功率谱密度比值等)以及非线性域参数(庞加莱图等)。因此,如何分析和利用呼吸相关参数,为慢性呼吸系统疾病患者状态监测和康复管理提供决策支持信息,还需要展开深入研究。

本文在呼吸模式量化分析领域开展了初步的探索性研究,根据在临床上的实际应用价值,给出了呼吸模式参数量化分析常用的指标及其计算方法,此外,给出了一种量化呼吸信号质量的方法,用于辅助分析人体自主状态下的呼吸信号,获得准确可靠的呼吸模式参数量化分析结果。在此基础上,本研究使用穿戴式心肺生理参数监测系统采集了 23 名 COPD 患者与 22 名肺功能正常者的自主呼吸状态下的胸腹呼吸运动信号,开展了呼吸模式参数及其变异性的量化分析研究。

1. 材料和方法

1.1. 研究对象

本实验在中国人民解放军总医院的肺功能检查室进行,共纳入了 45 名疑似 COPD 受试者的胸腹运动数据,其中包括 13 名女性受试者。这些受试者年龄在 45~75 岁之间,大部分为中老年男性且有长年吸烟史,所有受试者实验前均知情并同意参与本次实验(本项目的伦理编号为:S2018-095-01)。实验以肺功能仪的检查结果为金标准,基于受试者的“一秒用力呼气量”(forced expiratory volume in 1s,FEV1)与“用力肺活量”(forced vital capacity,FVC)的比值,记作 FEV1/FVC,将其分为 COPD 组和肺功能正常组,其中 COPD 组为 FEV1/FVC < 70%,剔除了混合性通气障碍的患者,只保留 COPD 患者。肺功能正常组为 FEV1/FVC > 70%,年龄与 COPD 组相仿,肺通气功能基本正常,未见明显的阻塞性或限制性通气功能障碍。最终本次实验的 COPD 组 23 名,肺功能正常组 22 名。

1.2. 实验装置和数据采集

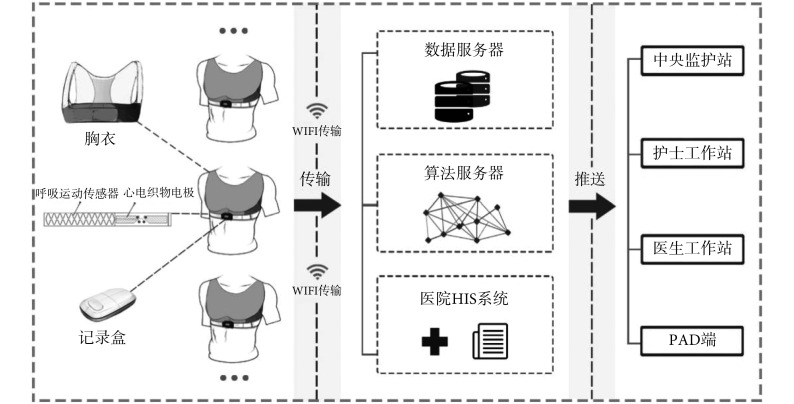

本实验所使用的生理信号采集装置为穿戴式随行生理监测系统 SensEcho[12]。该系统由穿戴式生理信号采集系统(背心)、后台处理服务器和中央监护站三部分构成,能够实时监测受试者的心电、胸腹呼吸、体位/体动、血氧和血压等信号,随行监护系统整体结构图如图 1 所示。该系统的呼吸运动传感器采用呼吸感应体积描记技术,由胸腹两条弹性缚带构成,分别检测胸腹呼吸运动信号[13]。此外,本实验使用朔茂科技有限公司的肺悦移动肺功能检测装置来标定胸腹呼吸运动信号,移动肺功能检测装置可与 SensEcho 通过蓝牙连接,从而实现呼吸气流信号与胸腹呼吸信号同步采集。

图 1.

Structure of the ubiquitous and wearable physiological monitoring system

随行生理参数监护系统结构

本实验的数据采集流程如下:数据正式采集前首先与受试者沟通,获得受试者知情同意,之后受试者按照要求穿戴背心。受试者穿戴设备后,实验人员要为受试者调整背心胸部和腹部的两条弹性缚带,保证缚带的松紧程度统一,避免胸衣松紧不适对受试者的呼吸结果造成影响。随后,对受试者的基本信息进行询问,记录其以下基本信息:年龄、身高、体重、既往病史等基本信息。穿戴完毕并调整合适后,记录盒会自动记录受试者的心电信号和呼吸信号,人工记录受试者是否发生体位或姿势变化。待受试者的呼吸平稳后,在指定区域内放松静坐,进行 15 min 的自主呼吸,且前 5 min 自主呼吸时需使用移动肺功能监测装置进行呼吸气流监测,由人工记录自主呼吸开始和结束时间。采集结束后,实验人员为受试者脱下设备,导出记录盒内的数据并按照肺功能检查结果对受试者进行分组管理。

1.3. 数据预处理

数据采集完毕后,对记录的数据进行离线处理。由于硬件产生的信号噪声会对后续的信号处理造成一定的影响,因此首先需要对原始呼吸信号进行滤波预处理。首先,对胸腹呼吸信号进行小波变换,将分解后的低频成分作为信号的基线,再将原始信号减去基线,去除信号中的基线漂移。其次,采用中值滤波算法来消除尖刺脉冲对信号质量的影响。最后对胸腹呼吸信号进行滤波处理(五阶 2 Hz 低通 IIR 巴特沃斯滤波器),滤除一些高频噪声和干扰信号。

1.4. 呼吸波特征点识别

呼吸模式参数量化指标包括最基本的呼吸幅度、周期、胸腹贡献度、协调性等,其中基础的步骤是呼吸波特征点识别,即呼吸波信号波峰和波谷点的识别。由于呼吸运动本身具有很大的随意性和自主性,自主状态下的呼吸波形会产生很多变异,比如吸气相或者呼气相会出现短暂停顿,吸气/呼气动作未结束又发生一次吸气/呼气运动,或者说话对呼吸波形产生的不确定性的影响等等,使用传统的峰值检查算法,会导致一些吸气/呼气过程中的伪峰(如当呼吸信号整体在下降阶段时出现的小的峰值)被检测出来,从而影响呼吸参数的正确识别。针对这一问题,Peng 等[9]提出了移动平均线法(moving average):

|

1 |

其中 X 为信号,t 为时间的索引, 为信号的移动平均线(窗口为 W),本文对呼吸信号都使用了两个移动平均线:一个使用大窗口值 W1,一个使用小窗口值 W2。

为信号的移动平均线(窗口为 W),本文对呼吸信号都使用了两个移动平均线:一个使用大窗口值 W1,一个使用小窗口值 W2。 代表了当前信号长期变化的趋势,

代表了当前信号长期变化的趋势, 反映了当前信号短期快速变化的趋势。当

反映了当前信号短期快速变化的趋势。当 的大小开始超过

的大小开始超过 时,它表明信号呈上升趋势,当它们的偏移值最大的时候,说明信号处于波峰位置。当信号向下变化时,两个移动平均线逐渐接近,当

时,它表明信号呈上升趋势,当它们的偏移值最大的时候,说明信号处于波峰位置。当信号向下变化时,两个移动平均线逐渐接近,当  的值小于

的值小于  ,且偏移达到最大时,说明信号处于波谷位置。找到呼吸信号的波峰波谷之后,就可以计算出呼吸模式参数量化分析需要的其他指标。

,且偏移达到最大时,说明信号处于波谷位置。找到呼吸信号的波峰波谷之后,就可以计算出呼吸模式参数量化分析需要的其他指标。

1.5. 呼吸信号质量指数

由于呼吸运动的自主性和随意性,以及运动伪迹干扰,可穿戴设备长时间记录的胸腹呼吸信号不可避免地存在信号质量不好的数据段,无法用于准确量化分析呼吸运动模式,因此需要发展呼吸信号质量评估算法,对长时间记录的胸腹呼吸信号进行分析,从而识别和剔除信号质量不好的数据段,留取信号质量好的数据段。本研究用呼吸信号质量指数对实验采集的呼吸信号进行扫描,自动识别信号质量差的数据段,辅助后续的呼吸模式参数量化分析。首先使用呼吸波特征点识别算法将呼吸波分割成各个周期,然后通过动态时间规整(dynamic time warping,DTW)算法来度量呼吸波形每一个周期与其他周期的相似度,相似程度高说明呼吸信号质量好,反之,则质量不好。

DTW 可以通过计算两个序列的距离来比较两段长度不等的时间序列的相似性(DTW 距离越小,相似度越高),是欧式距离的改进,最初被用于语音识别领域[14]。很多情况下,两个时间序列整体上有十分相似的形状,但这两个序列在X轴上并不是对齐的,这时就需要用到 DTW 算法来比较两个序列的相似性。DTW 算法就是要寻找一个最佳的时间规整函数,使得时间序列B的时间轴映射到参考模板A的时间轴上总的累计失真最小。如两个长度分别为 14 和 13 的序列 a 和 b(如图 2 所示),a = [1,1,1,2,3,4,3,2,1,1,2,3,2,1],b = [1,2,3,4,3,2,1,1,1,2,3,2,1],两个序列相似度较高,但在时间上无法对齐,若使用欧氏距离比较两个序列的相似性(见图 2a),第 14 个点无法对应,且前 13 个点的欧式距离为 14,若使用 DTW 算法计算两序列的距离(见图 2b),则 DWT 距离为 0。本研究分别以测试周期的前后各 2 个周期的信号为参考时间序列,计算测试周期的信号与参考时间序列的累计失真,并根据设定的阈值来判断信号质量。

图 2.

Difference between Euclidean distance and DTW distance

欧式距离与 DTW 距离的区别

a. 欧式距离比较两序列的相似性;b. DTW 距离比较两序列的相似性

a. similarity comparison of two sequences by Euclidean distance; b. similarity comparison of two sequences by DTW distance

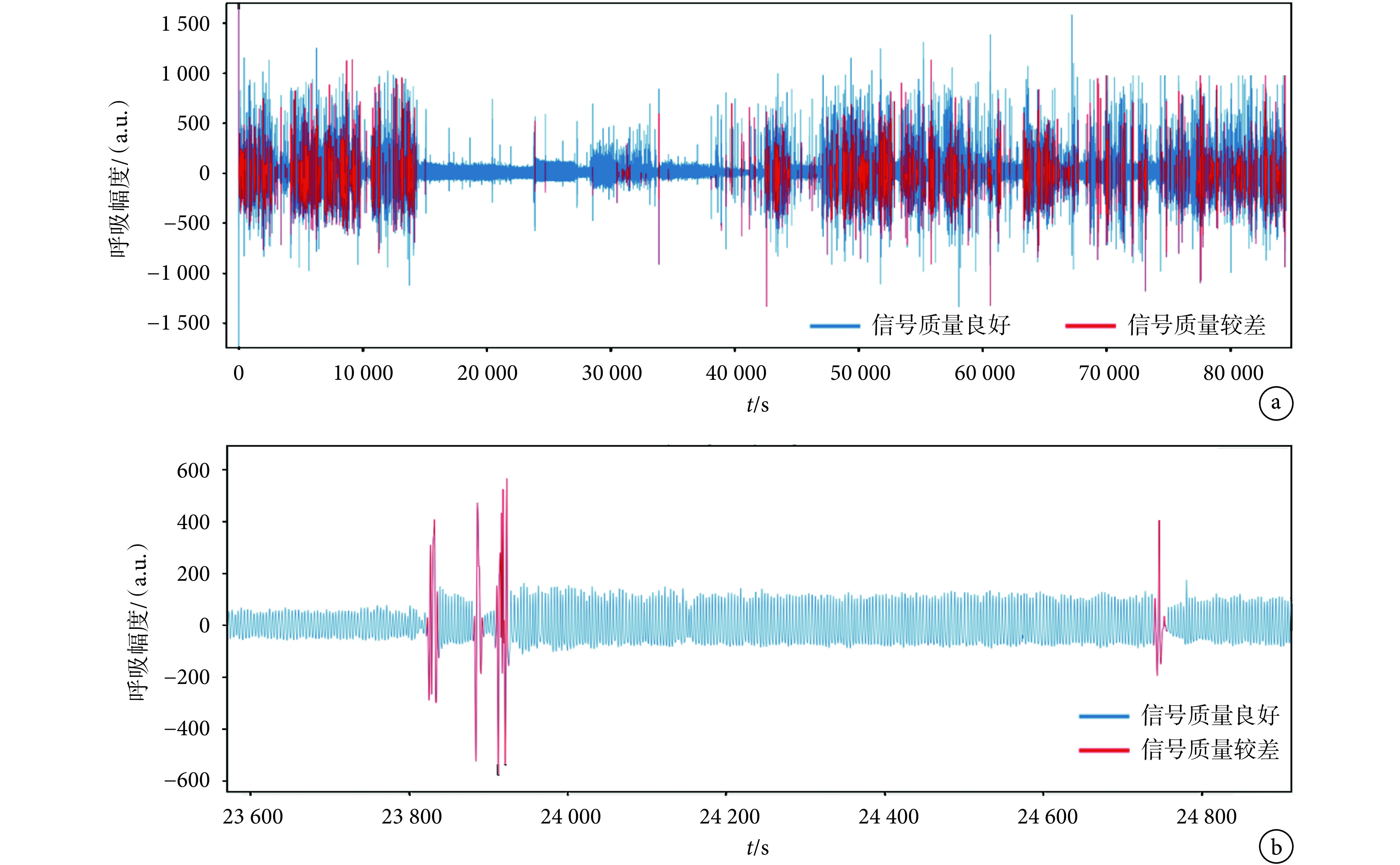

图 3 所示的是一段经过呼吸信号质量算法识别和标注的呼吸信号。图 4a 所示的是 24 小时记录的呼吸信号,通过呼吸信号质量评估算法,自动识别出信号质量不好的数据段。经过统计分析,24 小时呼吸信号中可用信号占比为 80.38%,图 4b 是从图 4a 中选择信号质量好的数据段进一步展开的结果。

图 3.

Results of respiratory signal quality analysis

呼吸信号质量分析结果

图 4.

Respiratory signal recognized and labeled by respiratory signal quality algorithm

经呼吸信号质量算法识别和标注的呼吸信号

a. 24 小时呼吸信号及呼吸信号质量算法的识别和标注情况;b. 图 a 中的局部信号展开图

a. 24-hours respiratory signal recognized and labeled by respiratory signal quality algorithm; b. part view of figure a

1.6. 潮气量校准

呼吸感应体积描记技术是基于 Konno 等[15]提出的两个自由度物理系统模型来计算潮气量的。Konno 和 Mead 的研究认为,人体呼吸腔可以近似为胸腔(rib cage,RC)、腹部(abdomen,AB)运动这两个运动自由度,胸腔容积和腹部容积的变化可以等价于在口鼻处进入肺部气体容积的变化。因此,当得到胸腹呼吸信号的时候,就可以基于胸腹呼吸信号通过一些标定方法来估算潮气量。本研究采用定性诊断性校准法(qualitative diagnostic calibration,QDC)来标定潮气量。QDC 是一种应用广泛的标定方法,需要受试者配合较少,只需要受试者平稳呼吸五分钟就可以标定得到呼吸信号[16-17]。本研究使用预处理后前 5 分钟胸腹呼吸信号数据进行标定。QDC 用公式表示如下:

|

2 |

其中 K 是未校准的胸腔和腹腔信号之间的相对比例系数,M是将任意单位的相对潮气量缩放到绝对容积单位潮气量的比例系数。 是胸部潮气量,

是胸部潮气量, 是腹部潮气量。K 的计算公式如下:

是腹部潮气量。K 的计算公式如下:

|

3 |

其中  、

、 分别是腹、胸横截面积变化的标准差,K 是胸腹贡献比。求出 K 后代入公式(1),求出系数 M,从而实现胸腹呼吸运动估算潮气量。前期研究证明通过该校准方法在体位没有明显变化的情况下能够实现较准确的潮气量测量[18]。

分别是腹、胸横截面积变化的标准差,K 是胸腹贡献比。求出 K 后代入公式(1),求出系数 M,从而实现胸腹呼吸运动估算潮气量。前期研究证明通过该校准方法在体位没有明显变化的情况下能够实现较准确的潮气量测量[18]。

1.7. 呼吸模式参数量化指标

通过 QDC 技术标定得到潮气量之后,对呼吸模式参数进行量化分析,目前选取了八个基本指标:潮气量、呼吸率、吸气时间、呼气时间、吸气时间分数、胸呼吸贡献比、胸腹相位差、峰值吸气气流。为便于理解,图 5 给出了胸、腹呼吸运动曲线以及几个关键呼吸参数的示意。具体参数定义描述见下文。

图 5.

Thoracoabdominal respiratory movement curve and key respiratory parameters

胸腹呼吸运动曲线以及关键呼吸参数示意

(1)呼吸率(respiratory rate,RR):即每分钟的呼吸次数,通过计算每个呼吸波形波峰与波峰之间的时间间距,就可以求得每分钟的呼吸次数。

(2)吸气/呼气时间:吸气时间(inspiratory time,TI),即完成一次吸气动作所用时间,为每个呼吸波形的波谷到下一个波峰之间的时间间距。呼气时间(expiratory time,TE),指完成一次呼气动作所用时间,为每个呼吸波形的波峰到下一个波谷之间的时间间距。

(3)吸气时间分数(inspiratory time proportion):吸气时间与呼吸周期的比值。

(4)胸呼吸贡献比(chest breath contribution ratio):即胸腔的容积变化量占潮气量的比值,由 K 表示。

(5)胸腹相位差(thoracoabdominal phase difference):是衡量胸、腹呼吸运动协调性的重要参数,能够反映患者的呼吸状态,显示是否有呼吸障碍、呼吸衰竭等。本研究通过互相关来计算相位差值[19]。

|

4 |

其中  为偏移值,RC 为胸呼吸信号,AB 为腹呼吸信号。当互相关达到最大时,此时对应的时间偏移量为信号周期的一部分,由此能够确定相位角。通过偏移时间占呼吸周期内信号的比例,就可以计算得到胸腹呼吸的相位差。

为偏移值,RC 为胸呼吸信号,AB 为腹呼吸信号。当互相关达到最大时,此时对应的时间偏移量为信号周期的一部分,由此能够确定相位角。通过偏移时间占呼吸周期内信号的比例,就可以计算得到胸腹呼吸的相位差。

(6)峰值吸气气流(peak inspiratory flow,PIF):即吸气相的最大气流,为呼吸波形中(经过潮气量校准)吸气相导数最大的地方。

1.8. 呼吸模式参数变异性分析

呼吸模式参数的变异性是指呼吸参数的变化情况,它有可能是预测呼吸疾病的一个有价值的指标。呼吸模式参数的变异性包括潮气量、呼吸率、吸气时间和呼气时间、吸气时间分数、胸呼吸贡献比等参数的变异性。基于采集到的呼吸信号,通过逐个周期的计算,可以得到每次呼吸周期各个呼吸参数的瞬时值,然后计算得到每次呼吸的瞬时参数之间的变异系数。

1.9. 统计分析

本研究使用t检验,对计算得到的呼吸模式参数进行组间比较,P ≤ 0.05 认为组间差异有统计学意义[20]。针对本研究提出的 8 个关键参数,对肺功能正常组和 COPD 组的各个参数的均值做了统计分析。此外,针对呼吸模式参数变异性,对肺功能正常组和 COPD 组的呼吸参数变异系数做了统计分析。

2. 结果

COPD 组和肺功能正常组之间的呼吸模式参数以及人口统计学信息如表 1 所示。从中可以看出,两组之间在年龄、身高、体重、身体质量指数(Body Mass Index,BMI)等人口统计学指标方面的差异无统计学意义。COPD 组和肺功能正常组之间的呼吸模式参数以及部分呼吸参数的变异性比较如表 2 所示,其中变异性以变异系数来表示。相比而言,两组在呼吸率、吸气时间、呼气时间、胸腹相位差和峰值吸气气流的差异有统计学意义,但在潮气量、吸气时间分数、胸呼吸贡献比的差异无统计学意义。在呼吸模式参数变异性方面,两组在呼吸率、吸气时间、呼气时间和吸气时间分数的变异性的差异有统计学意义,COPD 患者的呼吸模式参数变异性更大。

表 1. Demographic characteristics.

人口统计学特征

| 指标 | 肺功能正常组 | COPD 组 | 统计量 | P值 |

| 数量 | 22 | 23 | — | — |

| 男性比例 | 72.73% | 78.26% | χ2 = 0.19 | 0.666 |

| 年龄/岁 | 60.36 ± 7.80 | 63.35 ± 9.32 | t = − 1.12 | 0.303 |

| 身高/cm | 166.05 ± 7.82 | 164.22 ± 5.69 | t = 0.98 | 0.373 |

| 体重/kg | 63.00 ± 11.71 | 65.35 ± 9.15 | t = − 0.76 | 0.457 |

| BMI | 22.74 ± 3.24 | 24.25 ± 3.46 | t = − 1.86 | 0.138 |

表 2. Comparison of breathing pattern parameters between normal group and COPD groups.

肺功能正常组和 COPD 组的呼吸模式参数对比

| 指标 | 肺功能正常组 | COPD 组 | 统计量 | P |

| FEV1/FVC | 78.93 ± 4.99 | 53.21 ± 10.23 | t = 10.74 | < 0.001 |

| 潮气量 | 448.71 ± 168.69 | 416.67 ± 176.59 | t = 0.55 | 0.587 |

| 呼吸率 | 17.54 ± 2.65 | 19.79 ± 2.24 | t = − 3.01 | 0.004 |

| 吸气时间 | 1.51 ± 0.18 | 1.39 ± 0.13 | t = 2.50 | 0.016 |

| 呼气时间 | 1.97 ± 0.42 | 1.69 ± 0.27 | t = 2.71 | 0.009 |

| 吸气时间分数 | 0.44 ± 0.03 | 0.45 ± 0.03 | t = − 1.24 | 0.222 |

| 胸呼吸贡献比 | 0.46 ± 0.13 | 0.43 ± 0.13 | t = 0.81 | 0.421 |

| 胸腹相位差 | 0.06 ± 0.06 | 0.21 ± 0.18 | t = − 3.62 | < 0.001 |

| 峰值吸气气流 | 772.21 ± 332.75 | 1 035.70 ± 480.96 | t = − 2.05 | 0.047 |

| 潮气量变异系数 | 0.23 ± 0.06 | 0.28 ± 0.11 | t = − 1.77 | 0.091 |

| 呼吸率变异系数 | 0.25 ± 0.05 | 0.39 ± 0.16 | t = − 2.84 | 0.010 |

| 吸气时间变异系数 | 0.34 ± 0.09 | 1.22 ± 1.37 | t = − 2.28 | 0.046 |

| 呼气时间变异系数 | 0.21 ± 0.03 | 1.06 ± 1.22 | t = − 2.29 | 0.022 |

| 吸气时间分数变异系数 | 0.18 ± 0.04 | 0.24 ± 0.06 | t = − 3.12 | 0.008 |

| 胸呼吸贡献比变异系数 | 0.21 ± 0.04 | 0.27 ± 0.37 | t = − 0.54 | 0.596 |

图 6 的上图为 COPD 患者的胸腹呼吸运动波形,图 6 的下图为肺功能正常者的胸腹呼吸运动波形,从这两个图能够直观看出,COPD 患者的呼吸波形更差,呼吸运动稳定性更差,无论是幅度、形态还是周期上都具有更大的变异性。

图 6.

Comparison of chest and abdomen respiratory movement waveform between subjects with normal lung function and patients with COPD

肺功能正常者和 COPD 患者的胸腹呼吸运动波形对比

图 7 的上图为 COPD 患者的胸腹呼吸的相位差,图 7 的下图为肺功能正常者的胸腹呼吸的相位差,从图中可以直观地看出,肺功能正常者的胸呼吸与腹呼吸是同步的,而 COPD 患者的胸呼吸和腹呼吸之间存在明显的相位差,反映了胸腹呼吸运动之间协调性较差。

图 7.

Thoracoabdominal phase difference between subjects with normal lung function and patients with COPD

肺功能正常者与 COPD 患者胸腹相位差

3. 讨论及结论

本研究将呼吸感应体积描记技术与可穿戴设备相结合,使用便携、无创、非侵入的方法采集了 45 名受试者的胸腹呼吸运动数据。通过滤波、标定、量化等步骤计算了潮气量、呼吸率、吸气时间、呼气时间、吸气时间分数、胸腹呼吸相位差、峰值吸气气流等量化指标及变异性。通过统计学方法进行假设检验,我们发现 COPD 患者和肺功能正常者在呼吸率、吸气时间、呼气时间、胸腹相位差和峰值吸气气流上的差异有统计学意义。在呼吸模式参数变异性方面,两组在呼吸率、吸气时间、呼气时间和吸气时间分数的变异性的差异有统计学意义。这与 COPD 患者的病理基础相符,COPD 患者二氧化碳潴留,缺氧会兴奋呼吸中枢,加快呼吸频率,以至于促进二氧化碳的排除。而且 COPD 患者具有气短的临床表现,呼吸比正常人短促,呼吸更加微弱而喘促[10]。此外,呼吸中枢兴奋会增大吸气压力,使得峰值吸气气流增大[21],但由于 COPD 患者呼吸气流受限,峰值吸气气流增大并不会明显改善体内缺氧状态,这些原因都会导致患者的呼吸率变高。气短和呼吸困难是 COPD 的主要临床表现,患者的肺组织弹性减弱及小支气管狭窄,所以吸气时间会减弱[11]。

呼吸是人体重要的生命体征之一,呼吸运动包括化学、神经、肌肉和机械过程的相互作用,受神经系统调节,与脉管系统、运动系统等也有联系,所以呼吸参数与人体的状态密切相关。但传统的对呼吸运动的分析只包括潮气量和呼吸频率等[22]。本研究通过对呼吸模式参数的量化分析发现 COPD 患者与肺功能正常者在呼吸表现上的不同之处,该模式可以推广到相关的呼吸道疾病甚至其他人体生理系统疾病上。例如,对于危急重症患者来说,呼吸速率降低通常与意识水平降低有关[2]。除此之外,呼吸信号与心电之间具有极大的相关性,吸气时心率加快,呼气时心率减慢,这就是呼吸性窦性心律不齐[3-4],另一方面呼吸对心率变异性产生影响,由于参与呼吸的组织的复杂性,以及呼吸对各种刺激响应的复杂性,使得呼吸对 HRV 的影响十分复杂,几乎影响着它的每一个层次[23-24]。呼吸模式参数的量化能够为健康状态分析、疾病病情分析和治疗效果量化评价提供辅助决策的支持信息,也可以为相关研究提供量化指标,为疾病的监控和诊断提供辅助信息,具有很高的临床价值和应用价值。

呼吸模式参数量化分析的难点在于呼吸信号的获取技术不成熟,呼吸信号极易受到体位体动、说话等活动的影响,使得获取的信号质量不高。本研究使用的呼吸信号质量算法虽然能够提取出信号质量较好的部分,初步实现了呼吸信号质量评估,但仍有需要改进的地方:① 该算法依赖特征点检测的算法,如果特征点检测不准确,就会影响该算法的准确性;② 当一个周期的时长太短时,该算法偏差较大;③ 阈值的选取主观性较大,易影响信号质量的判断;④ 该算法无法识别出信号异常的原因。此外,24 小时连续呼吸信号的采集也极易受到人体体位体动的影响,因此,在对 24 小时连续呼吸信号进行量化分析时,应结合 SensEcho 随行生理监护系统集成的三轴加速度传感器,分析受试者在不同时刻的体位体动状态,根据不同的状态对呼吸信号进行校准,从而得到准确可靠的呼吸信号。

本次实验还存在以下不足:① 信号的滤波算法在一定程度上会造成幅值衰减,影响信号形态,在后续的研究中,我们会针对呼吸信号的特点,进行预处理算法的改进;② 呼吸信号质量指数可以判别出信号质量差的部分,但是无法判别信号质量差的部分是由于受试者运动等干扰所致还是受试者的生理病理学改变所致,这可能会遗漏患者重要的生理病理变化,在后续研究中,课题组将对信号质量评估方法进行优化;③ 由于呼吸信号采集时间较短,未对呼吸模式参数进行 24 小时长程的量化以及变异性分析,我们在后续的研究中,会进一步扩大样本量,采集 COPD 患者的 24 小时连续动态呼吸信号,开展长程呼吸信号的呼吸模式参数及变异性研究。

利益冲突声明:本文全体作者均声明不存在利益冲突。

Funding Statement

国家自然科学基金面上项目(61471398);北京市科委医药协同科技创新研究(Z181100001918023);解放军总医院大数据研发项目(2018MBD-009)

The National Natural Science Foundation of China; Beijing Municipal Science and Technology; Chinese PLA General Hospital

Contributor Information

政波 张 (Zhengbo ZHANG), Email: zhengbozhang@126.com.

玉柱 李 (Yuzhu LI), Email: lyz301@163.com.

References

- 1.Pisani L, Fasano L, Corcione N, et al Change in pulmonary mechanics and the effect on breathing pattern of high flow oxygen therapy in stable hypercapnic COPD. Thorax. 2017;72(4):373–375. doi: 10.1136/thoraxjnl-2016-209673. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 2.Rubio N, Parker R A, Drost E M, et al Home monitoring of breathing rate in people with chronic obstructive pulmonary disease: observational study of feasibility, acceptability, and change after exacerbation. Int J Chronic Obsrt. 2017;12:1221–1231. doi: 10.2147/COPD.S120706. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 3.Panaite V, Hindash A C, Bylsma L M, et al Respiratory sinus arrhythmia reactivity to a sad film predicts depression symptom improvement and symptomatic trajectory. Int J Psychophysiol. 2016;99:108–113. doi: 10.1016/j.ijpsycho.2015.12.002. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 4.Spathis A, Booth S, Moffat C, et al The Breathing, Thinking, Functioning clinical model: a proposal to facilitate evidence-based breathlessness management in chronic respiratory disease. NPJ Prim Care Resp Med. 2017;27(1):27. doi: 10.1038/s41533-017-0024-z. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 5.Rétory Y, David P, Picciotto C D, et al Validity of thoracic respiratory inductive plethysmography in high body mass index subjects. Respir Physiol Neurobiol. 2017;242:52–58. doi: 10.1016/j.resp.2017.03.009. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 6.Tehrany R, DeVos R, Bruton A Breathing pattern recordings using respiratory inductive plethysmography, before and after a physiotherapy breathing retraining program for asthma: A case report. Physiother Theory Pract. 2018;34(4):329–335. doi: 10.1080/09593985.2017.1400139. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.Motamedi-Fakhr S, Iles R, Barney A, et al Evaluation of the agreement of tidal breathing parameters measured simultaneously using pneumotachography and structured light plethysmography. Physiol Rep. 2017;5(3):e13124. doi: 10.14814/phy2.13124. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 8.张政波, 毕亚琼, 俞梦孙, 等 穿戴式呼吸感应体积描记用于睡眠呼吸事件检测. 生物医学工程学杂志. 2008;25(2):318–322. doi: 10.3321/j.issn:1001-5515.2008.02.019. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 9.Peng C K, Mietus J E, Liu Y, et al Quantifying fractal dynamics of human respiration: Age and gender effects. Ann Biomed Eng. 2002;30(5):683–692. doi: 10.1114/1.1481053. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 10.张叶钦, 胡晓芸, 侯飞飞, 等 早期慢性阻塞性肺疾病诊治进展. 临床肺科杂志. 2018;23(3):166–169. [Google Scholar]

- 11.叶伟杰, 莫蝶仪 慢阻肺急性加重期与慢阻肺合并社区获得性肺炎患者临床表现对比分析. 内科. 2017;12(6):756–759. [Google Scholar]

- 12.曹德森, 李德玉, 张政波, 等 随行生理监护系统设计及性能初步验证. 生物医学工程学杂志. 2019;36(1):121–130. doi: 10.7507/1001-5515.201709029. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 13.张政波, 俞梦孙, 李若新, 等 背心式呼吸感应体积描记系统设计. 航天医学与医学工程. 2006;19(5):377–381. doi: 10.3969/j.issn.1002-0837.2006.05.015. [DOI] [Google Scholar]

- 14.Sakoe H, Chiba S Dynamic programming algorithm optimization for spoken word recognition. IEEE Trans Acoust Speech Signal Process. 1978;26(1):43–49. doi: 10.1109/TASSP.1978.1163055. [DOI] [Google Scholar]

- 15.Konno K, Mead J Measurement of the separate volume changes of rib cage and abdomen during breathing. J Appl Physiol. 1967;22(3):407–422. doi: 10.1152/jappl.1967.22.3.407. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 16.Sackner M A, Watson H, Belsito A S, et al Calibration of respiratory inductive plethysmograph during natural breathing. J Appl Physiol. 1989;66(1):410–420. doi: 10.1152/jappl.1989.66.1.410. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 17.Houssein A, Ge D, Gastinger S, et al Estimation of respiratory variables from thoracoabdominal breathing distance: a review of different techniques and calibration methods. Physiol Meas. 2019;40(3):03TR01. doi: 10.1088/1361-6579/ab0b63. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 18.张政波, 俞梦孙, 李若新, 等 用背心式呼吸感应体积描记系统实现通气量无创测量. 生物医学工程研究. 2005;24(4):203–208. doi: 10.3969/j.issn.1672-6278.2005.04.001. [DOI] [Google Scholar]

- 19.Prisk G K, Hammer J, Newth C J L Techniques for measurement of thoracoabdominal asynchrony. Pediatr Pulm. 2002;34(6):462–472. doi: 10.1002/ppul.10204. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 20.Wasserstein R L, Lazar N A The ASA's Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose. Am Stat. 2016;70(2):129–133. doi: 10.1080/00031305.2016.1154108. [DOI] [Google Scholar]

- 21.Ghosh S, Pleasants R A, Ohar J A, et al Prevalence and factors associated with suboptimal peak inspiratory flow rates in COPD. Int J Chronic Obstr. 2019;14(1):585–595. doi: 10.2147/COPD.S195438. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 22.Massaroni C, Nicolò A, Schena E, et al Remote respiratory monitoring in the time of COVID-19. Front Physiol. 2020;11:635. doi: 10.3389/fphys.2020.00635. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 23.Aysin B, Aysin E Effect of respiration in heart rate variability (HRV) analysis//2006 International Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. New York: IEEE. 2006:1776–1779. doi: 10.1109/IEMBS.2006.260773. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 24.Druschky K, Lorenz J, Druschky A Effects of respiratory rate on heart rate variability in neurologic outpatients with epilepsies or migraine: A preliminary study. Med Prin Pract. 2020;29(4):318–325. doi: 10.1159/000503710. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]