Vorbemerkung

Die Arbeitsgemeinschaft Ethik in der Augenheilkunde der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) wurde im März 2021 durch das Präsidium der DOG mit der Ausarbeitung dieses Positionspapiers zur ökologischen Nachhaltigkeit in der Augenheilkunde beauftragt. Ziel war es, eine Standortbestimmung zum CO2-Abdruck der deutschen Augenheilkunde sowie konkrete Handlungsempfehlungen für Augenärztinnen und Augenärzte in Deutschland zur Abschwächung (Mitigation) des Klimawandels und die daraus resultierende Adaptation in Deutschland zu erarbeiten.

Die hier entwickelten Empfehlungen basieren dabei soweit möglich auf wissenschaftlicher Evidenz. Aufgrund noch beschränkter fachspezifischer Publikationen zu dieser Thematik werden dabei auch Evidenzen aus anderen Teilbereichen der Medizin im Speziellen und zum Klimawandel im Allgemeinen hinzugezogen. Die DOG bekennt sich in diesem Positionspapier ausdrücklich zum Ziel einer klimaneutralen, nachhaltigen Augenheilkunde und wird alle Möglichkeiten der Einflussnahme nutzen, um die erforderlichen Transformationsprozesse aktiv voranzutreiben.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in dem vorliegenden Artikel überwiegend das generische Maskulinum verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung eines anderen Geschlechts, sondern ist im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen. Gewisse Redundanzen wurden belassen, um auch bei Betrachtung einzelner Abschnitte Verständlichkeit zu wahren.

Einleitung

Schon 2015 verpflichteten sich 195 Staaten und die Europäische Union im Pariser Klimaschutzabkommen, die weltweite Klimaerwärmung möglichst auf 1,5 °C zu beschränken. Im Jahr 2018 wies das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) nochmals eindringlich auf die Gefahren einer Überschreitung dieses Zieles hin. Das Abschmelzen der großen landgebundenen Eismassen und das Auftauen von Permafrostböden würden als sich selbstverstärkende Effekte den Klimawandel und seine Folgen für den Menschen unbeherrschbar machen [1]. Eine rasche und substanzielle Reduktion der CO2-Emissionen weltweit in den nächsten Jahren ist somit nicht zuletzt aus ärztlich-ethischer Perspektive zwingend erforderlich [2].

Bereits heute schadet der Klimawandel der Gesundheit vieler Menschen. Sein negativer Einfluss wird in den kommenden Jahrzehnten zunehmen und die Gesundheitssysteme erheblich herausfordern [3]. Dabei ist das Gesundheitswesen selbst global und in Deutschland für etwa 5 % der gesamten Treibhausgasemissionen verantwortlich [3, 4]. Alle Akteure im Gesundheitswesen sind damit sowohl Verursacher als auch Verantwortliche im Management der Konsequenzen des Klimawandels. Weltweit haben zahlreiche ärztliche Organisationen und Verbände bereits dringlich die weitreichende und nachhaltige Reduktion von CO2-Emissionen im Gesundheitswesen wie im privaten Umfeld gefordert [5–9].

Die Augenheilkunde ist hochtechnisiert, ressourcenintensiv und versorgt ambulant und stationär ein sehr großes Patientenkollektiv. Volkskrankheiten wie Katarakt, altersabhängige Makuladegeneration, Glaukom, das trockene Auge und Allergien werden infolge der demografischen Entwicklung aber auch des Klimawandels zukünftig weiter zunehmen [10]. Dadurch droht der jetzige, vermutlich bereits erhebliche Umfang von Treibhausgasemission der Augenheilkunde weiter zu wachsen. Augenärztinnen und -ärzte stehen daher in besonderem Maße in der Verantwortung, ihren Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen zu leisten.

Andere internationale und nationale augenärztliche und medizinische Fachverbände (z. B. World Health Organisation [WHO], der National Health Service [NHS] in Großbritannien oder das Royal Australian and New Zealand College of Ophthalmology [RANZCO]) haben Konzepte für eine nachhaltige Gesundheitsversorgung formuliert. In Deutschland hat die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) beispielhaft bereits im Jahr 2020 sehr konkrete Empfehlungen zur ökologischen Nachhaltigkeit beim Einsatz von Medikamenten und Verbrauchsartikeln, Abfallmanagement, Mobilität, Energiemanagement sowie in Forschung und Lehre erarbeitet [11].

Eine ökologisch nachhaltige, d. h. klimaneutrale Augenheilkunde muss das Ziel der nächsten Jahrzehnte sein. Die DOG schließt sich deshalb der Aufforderung zum dringlichen und nachhaltigen ökologischen Handeln mit den hier vorliegenden eigenen Empfehlungen für alle Augenärztinnen und -ärzte an.

„Ökologisches Handeln“ ist dabei ein Sammelbegriff für sämtliche Tätigkeiten, die zu einer nachhaltigen ökologischen Transformation der Augenheilkunde führen [12]. Dazu gehört unter anderem die Integration innovativer Technologien (beispielsweise Telemedizin, neuartige Fertigungstechnologien wie 3‑D-Druck und andere Neuerungen) und insbesondere die Schaffung sowie Schließung von Wertstoffkreisläufen (z. B. Einmalmaterial und dessen Verpackung) [13, 14]. Die digitale Transformation ist dabei besonders hervorzuheben, da sie ein besonders hohes Potenzial zur Einsparung von CO2 und Ressourcen hat [15].

Weitreichende Maßnahmen sind von Einzelpersonen nur schwer umsetzbar. Energetische und bauliche Sanierungen oder Prozessoptimierungen in Klinik und Praxis bedeuten große Investitionen und technische Innovationen. Die DOG und der BVA werden ihre Einflussmöglichkeiten für eine Dekarbonisierung sowie andere Aspekte einer ökologisch nachhaltigen Patientenversorgung in der Augenheilkunde nutzen, z. B. durch die Förderung innovativer Versorgungskonzepte und der evidenzbasierten Bewertung ressourcenintensiver Innovationen. Zudem werden sie Nachhaltigkeit mit Verantwortungsträgern in Gesundheitspolitik, Kostenträgern und ophthalmologisch-optischer Industrie gemeinsam vorantreiben. Dabei ist unstrittig, dass technische Innovationen auch zu einer Reduktion des CO2-Fußabdrucks der Augenheilkunde beitragen können. Die DOG wird auf einen möglichst geringen Ressourcenverbrauch bei gleichbleibend hoher Versorgungsqualität, Wertschätzung aller in der ophthalmologischen Versorgung beteiligten Mitarbeiter und dem Streben nach Augengesundheit nicht nur in Deutschland, sondern weltweit hinarbeiten.

1. Definition „Nachhaltigkeit“ und „ökologische Nachhaltigkeit“

Geerling, Roth, Gronow, Guthoff

Nachhaltigkeit beschreibt ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, bei dem die natürliche Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme langfristig gewährleistet ist. Die Begriffe „Nachhaltigkeit“ und „nachhaltige Entwicklung“ werden kontextgebunden semantisch unterschiedlich verwendet.

Die UN-Kommission für Umwelt und Entwicklung definierte im Jahr 1987 (Brundtland-Bericht) nachhaltige Entwicklung als Entwicklung, welche den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden [16]. Gemäß dieser Definition ist Nachhaltigkeit immer ein Zusammenspiel von sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Entwicklung (sog. 3‑Säulen-Modell).

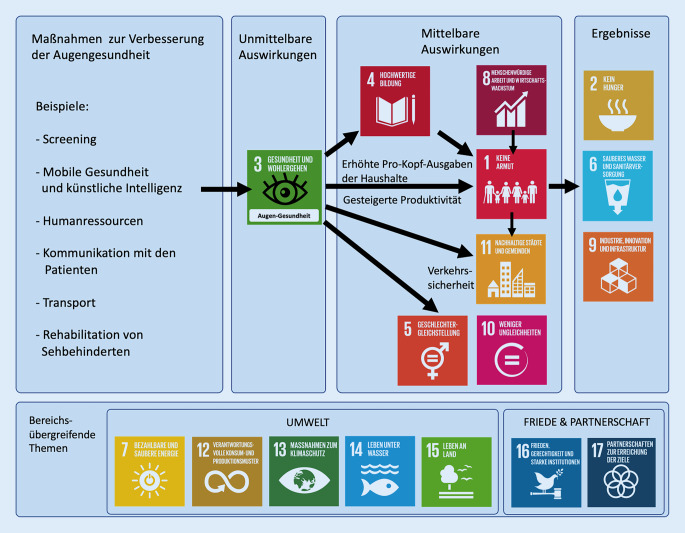

Im Rahmen der „Agenda 2030“ der Vereinten Nationen werden 5 Kernbotschaften benannt, denen 17 Nachhaltigkeitsziele zugeordnet sind (Abb. 1; [17]). Die Wechselwirkungen zwischen diesen Zielen und der allgemeinen Augengesundheit wurden unter anderem von der Commission on Global Eye Health: vision beyond 2020 (The Lancet) [18] und Zhang et al. [19] ausführlich beschrieben.

„Ökologische Nachhaltigkeit“ wird teilweise unterschiedlich definiert [20–22]. Vereinfacht und angelehnt an die Definition aus dem Brundtland-Bericht, kann ökologische Nachhaltigkeit definiert werden als „Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen und zukünftiger Generation entspricht, ohne die Gesundheit des Ökosystems zu gefährden, welches die Ressourcen zur Erfüllung der Bedürfnisse bereitstellt“ [20].

2. Auswirkungen des Ressourcenverbrauchs der Augenheilkunde auf die Umwelt

Geerling, Roth, Gronow, Guthoff

Bisher gibt es nur wenig Literatur zu den direkten und indirekten Auswirkungen des Ressourcenverbrauchs der Augenheilkunde. Alle Prozesse der ophthalmologischen Tätigkeit in Klinik, Praxis und Wissenschaft sollten von den Beteiligten daher auf Möglichkeiten zur Verringerung der Umweltbelastungen überprüft werden. Beispiele auf Klinikebene in Deutschland zeigen, dass eine strukturierte Analyse und Umsetzung ökologisch nachhaltiger Maßnahmen durch sog. Klimamanager zu einer signifikanten Reduktion des Ressourcenverbrauchs und damit einhergehend auch teilweise der Betriebskosten führen [23]. Jeder sollte bei der Bewertung neuer Handlungsempfehlungen prüfen, ob sie eine zusätzliche Umweltbelastung auslösen und/oder ob dafür auf bestehende, das gleiche Ziel verfolgende Maßnahmen verzichtet werden kann. Eine Reduktion von CO2-Ressourcenverbrauch ist – soweit dies medizinisch vertretbar ist – einer CO2-Kompensation vorzuziehen.

Die DOG sieht insbesondere Handlungsmöglichkeiten bei der Reduktion der Kohlenstoffemissionen und des Plastikmülls [18]. Beispielsweise werden in Europa für eine Phakoemulsifikation Ressourcen mit ca. 20fach höheren CO2-Emission als in Indien eingesetzt [24–26]. Dieser Unterschied ist größtenteils auf die Verwendung von Einmal- statt Mehrweginstrumenten zurückzuführen [24]. Auch unbenutzte pharmazeutische Produkte, die im Rahmen einer Kataraktoperation verworfen werden, führen zu Umweltbelastungen und Kosten (ca. 5–30 t CO2 und 200.000 $ pro Jahr je OP-Zentrum) [27].

Es ist davon auszugehen, dass die durch den Klimawandel verursachten Kosten und die damit verbunden zunehmenden Augenerkrankungen relevant ansteigen werden. In Spanien werden die Kosten durch die Versorgung klimabedingt vermehrt auftretender Augenerkrankungen bereits jetzt auf 0,7 % des spanischen Bruttoinlandsproduktes geschätzt [28]. Dies zeigt, dass ökologische Nachhaltigkeit in der Augenheilkunde nicht zwangsläufig ökonomisch nachteilig sein muss.

3. Empfehlungen zur Reduktion des klimaschädlichen Ressourcenverbrauchs in der Augenheilkunde

3a. Sachartikel: Produktwahl und CO2-Fußabdruck

Hoerauf, Strauß

Position 1.

Zur Patientensicherheit ist die Sterilität von OP-Instrumenten und -Verbrauchsartikeln stets zu gewährleisten. Dabei sind Anforderungen an die Sterilitätsstufe für Eingriffe individuell zu definieren, zu belegen und ihr Ausmaß in Relation zum vermehrten Ressourceneinsatz zu bewerten.

Position 2.

Der Einsatz von Ein- oder Mehrwegsachartikeln ist hinsichtlich der Life Cycle-Kosten und des CO 2 -Fußabdrucks zu bewerten. Der Ressourceneinsatz muss in einen angemessenen Ausgleich mit ökonomischen Aspekten gebracht werden.

Position 3.

Die Laufzeit von Systemen, Geräten und Instrumenten muss durch konsequente, nachhaltige Servicekonzepte maximiert und durch Nachrüstsätze weiter optimiert werden.

In den vergangenen Jahren wurden die Hygienerichtlinien für schwer zu reinigende Hohlrauminstrumente, wie sie in der Ophthalmochirurgie regelmäßig zum Einsatz kommen, stetig verschärft. Laut Schätzung des Fraunhofer-Instituts landen pro Jahr etwa 8000 t Einmalinstrumente allein in Deutschland auf dem Müll [29]. Angesichts dieser Menge fordert die DOG, dass auch der Ressourcenverbrauch bei der Bewertung von Alternativen berücksichtigt werden muss. Dazu sind entsprechende Analysen zu erstellen, die neben dem Material des Einmalartikels und seiner Verpackung auch untersuchen, inwieweit eine Wiederaufbereitung möglich ist und welcher Aufwand damit verbunden wäre. Auch bei wiederverwendbaren Materialien entstehen artikelabhängig Treibhausgas-Emissionen, z. B. durch den Sterilisationsprozess bei der Wiederaufbereitung. Diese müssen ebenso wie der Ressourcenverbrauch durch Transport- und Lagerungsprozesse mitberücksichtigt werden. Diese Analysen sind aufwendig und können von einzelnen Ärzten, die diese Materialen einsetzen und für die Einhaltung der Hygienevorschriften haften, nicht geleistet werden. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, die Hersteller und ihre Verbände einzubinden. So sollte auch jedes Medizinprodukt entsprechend gekennzeichnet werden, um Praxen und Kliniken eine Orientierung für Vergleiche zu bieten und etwa entstehende Mehrkosten gegenüber den Kostenträgern mit Argumenten der Ressourcenschonung und der Nachhaltigkeit zu begründen [30]. Zwischen den Zielen der Hygiene und der Ressourcenschonung muss jedoch abgewogen werden. Fragen der Nachhaltigkeit sollten über den gesamten Lebenszyklus bestimmter Produkte und deren Service, wie z. B. beim Sterilisationsprozess, berücksichtigt werden. Nur so kann bei einer „hinreichenden“ Hygiene Ressourcenverbrauch minimiert werden.

Ebenso müssen die in der Augenheilkunde eingesetzten Medikamente auf den Prüfstand gestellt werden. So gelten langkettige Perfluorcarbone (PFC) laut der Europäischen Chemikalienverordnung REACH (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) als besonders besorgniserregende Stoffe für die Umwelt, da sie sehr mobil, langlebig sowie potenziell toxisch sind. Ein Beschränkungsvorschlag zu per- und polyfluorierten Stoffen wird erarbeitet [31]. Betroffen ist auch die Substanzklasse der flüssigen PFCs, die heute in der Netzhaut-Glaskörper-Chirurgie unverzichtbar sind, sowie die teilfluorierten Alkane, die als Tränenersatzmittel Verwendung finden. Aufgrund fehlender Daten ist allerdings unklar, inwieweit die in der Medizin verwendeten per- und polyfluorierten Stoffe zu Umweltbelastungen führen. Eine erste Maßnahme wäre es, mit den Herstellern gemeinsam nach Lösungen zu suchen, die die Entwicklung umweltschonender Alternativprodukte ermöglichen. Alternativ wäre zu klären, ob sich intraoperativ perfluorcarbonhaltige Spüllösungen auffangen lassen und als Sondermüll gekennzeichnet einem Recyclingprozess zugeführt werden können.

3b. Abfallmanagement [32]

Strauß, Hoerauf

Position 1.

Der in der Augenheilkunde entstehende Müll ist zu analysieren, zu trennen und muss einem nachhaltigen Recyclingsystem zugeführt werden.

Position 2.

Das 5R-Modell (Reduce, Reuse, Recycle, Rethink und Research) muss für alle Prozesse in der Augenheilkunde oberste Priorität erhalten. Das beginnt in der Patientenbetreuung, gilt im Operationssaal und setzt sich in der Beschaffung fort.

Die Ophthalmologie hat die höchste Zahl an ambulanten und stationären Operationen (in Deutschland > 1 Mio. OPs/Jahr). Mit zunehmender Alterung der Bevölkerung werden diese Eingriffe zukünftig weiter steigen [33].

i. Reduce [11] – „Weniger ist mehr“

20–30 % des Krankenhausabfalls entstehen im OP, wobei davon mehr als 50 % allein auf Verpackungsmüll entfallen. Fa. Scholz Labor- und Klinikbedarf, einer der größeren Anbieter auf dem Markt, schätzt, dass Krankenhäuser und Arztpraxen mittlerweile pro Jahr rund 15 Mio. Einwegscheren, Pinzetten und andere Instrumente im Klinik- und Praxismüll entsorgen. Wo immer möglich, sollten Konzepte zur Abfallreduktion erarbeitet werden. Dabei dürfen Patientensicherheit oder Versorgungsqualität nicht gefährdet werden.

ii. Reuse [29, 34–36]

Konzepte zur wiederholten Nutzung von Einmalinstrumenten sind in der Entwicklung. Kontaminiertes Material erfordert spezielle Konzepte für die Rückführung. Mehrweginstrumente sollten bei günstigerem Life-Cycle-CO2-Fußabdruck prinzipiell bevorzugt werden. Zudem sollte bei diesen Instrumenten versucht werden, die Lebenszeit durch Reparatur zu verlängern. Die Hersteller sind auf ihre Verantwortlichkeiten hinzuweisen. Letztendlich muss sowohl für Einmal- als auch Mehrweginstrumente der Life-Cycle-CO2-Fußabdruck geprüft werden und die Wahl auf das hierbei günstigste Produkt fallen.

iii. Recycle [30, 37, 38]

Zirka 60 % des Abfalls aus dem OP, auch Einmalinstrumente, sind potenziell recycelbar. Für enthaltene Kunststoffe und Metalle sollten Recyclingkonzepte von den Anwendern, z. B. OP-Zentren, wie auch von den Herstellern erstellt und umgesetzt werden. Neben einer besonderen Entsorgung von möglicherweise kontaminiertem Müll erfolgt bislang nur selten eine weitere Mülltrennung. Diese ist allerdings zwingende Voraussetzung für einen effizienten Recyclingprozess. In allen Bereichen der Klinik/Praxis sind eine konsequente Mülltrennung in zellstoffbasierte Produkte (Verpackungen) und Kunststoffe (Verpackungen) und eine nachgeordnete Recyclingkette erforderlich. Bislang fehlen neben einem entsprechenden Konzept oft Behältnisse und Platz. Bei der Planung von Klinik- oder Praxisneubauten ist dieser Platzbedarf zukünftig zu berücksichtigen. Zusätzlich sind Mitarbeiter zu schulen, und für die Umsetzung der einrichtungsindividuellen Konzepte sind entsprechende Zeitbudgets einzuplanen und vorzuhalten.

iv. Rethink und Research [32, 39]

Die Methoden und Prozesse, die heute in Klinik und Praxis zum Einsatz kommen, wurden v. a. im Hinblick auf die berechtigterweise sehr hohen Anforderungen an Patientensicherheit entworfen. Angesichts des Kostendrucks im Gesundheitswesen wurde dabei auch das Ziel der Kosten- und Zeitoptimierung verfolgt. Die Ziele der Nachhaltigkeit und der Reduktion des „CO2-Fußabdrucks“ fanden in der Regel in diesen Planungen keine Berücksichtigung. Deshalb müssen neue Rahmenbedingungen erarbeitet und bestehende Vorschriften (z. B. bezüglich Hygiene) hinterfragt und optimiert werden [36]. Gerade in der Beschaffung von Produkten sollte nicht nur auf optimale technische Daten und Preise, sondern auch auf Konzepte zur Nachhaltigkeit und Life-Cycle-Optimierung von Herstellern geachtet werden. Dies beinhaltet auch, dass beispielsweise beim Neubau bzw. der Modernisierung von Praxen oder Kliniken auf Ressourcen und Energieeffizienz geachtet wird. Dies sollte ein individuell angepasstes Energiekonzept beinhalten (s. 4c).

3c. Hochtechnisierung

Helbig, Strauß

Position 1.

Hoch entwickelte Technologie ist in Diagnostik und Therapie dort gerechtfertigt, wo sie Sicherheit und Wirksamkeit medizinischer Maßnahmen substanziell verbessert.

Position 2.

Vor dem Einsatz in der Routine muss der Nutzen technischer Innovationen wissenschaftlich unzweifelhaft belegt und sein Ausmaß in Relation zum vermehrten Ressourceneinsatz bewertet sein.

Position 3.

Bei im Wesentlichen gleichwertigem Ergebnis ist dasjenige Vorgehen mit dem geringeren Ressourceneinsatz zu wählen.

Moderne Medizin kommt nicht ohne hoch entwickelte Technologie aus. Diese erfordert ein hohes Maß an Geräten und Verbrauchsmaterialen, die unter erheblichem Verbrauch von Ressourcen hergestellt und entsorgt werden müssen.

Ressourcenschonung beginnt bei der Produktentwicklung. Produkte sollten so entwickelt werden, dass sie vorzugsweise repariert und so länger verwendet werden. Statt des Ersatzes des gesamten Gerätes sollten Hersteller integrierbare Nachrüstsätze entwickeln. Diagnostische und therapeutische Multifunktionsgeräte können ebenfalls den Ressourceneinsatz reduzieren.

Der Mehraufwand einer neuen Technologie ist solange unbestritten berechtigt, als dadurch eine belegte, substanziell verbesserte Sicherheit und Wirksamkeit medizinischer Maßnahmen ermöglicht werden. Diese Voraussetzung muss bei jeder neuen Technologie hinterfragt werden. Die direkt entstehenden Kosten für das Gesundheitssystem und der damit verbundene Ressourceneinsatz müssen gerechtfertigt sein.

Die Beurteilung des tatsächlichen Mehrwertes innovativer Technologien für die Patientenversorgung ist anfangs schwer. Neben einer gewissen Neigung zu euphorischer Technikaffinität unter Nutzern beeinflussen weitere Faktoren den Einsatz neuer Technologien. Dazu zählen z. B. kommerzielle Überlegungen der Hersteller, Werbung der Anwender mit „neuester Technologie“ in einem sehr kompetitiven wirtschaftlichen Umfeld und die Möglichkeit der Abrechnung solcher Leistungen außerhalb des GKV-Systems [40–44].

Immer wenn ein vergleichbares Ergebnis mit weniger Einsatz von Technologie, Kosten und Ressourcen möglich ist, sollte diejenige Alternative gewählt werden, die bessere ökologische Nachhaltigkeit verspricht. Beispielhaft seien hier die Femtosekunden(FS)-Laser-assistierte Kataraktoperation und die intraoperative optische Kohärenztomographie (OCT) im Rahmen ophthalmologischer Operationen genannt. Für beide Methoden gibt es bisher keinen Nachweis eines höheren, direkten Patientennutzens. Die FS-Laser-Kataraktoperation zeigte in mehreren teils großen randomisierten Studien keinen Vorteil gegenüber der traditionellen Phakoemulsifikation [41–43]. Auch Studien zur intraoperativen OCT belegten bislang keine Überlegenheit [40, 44]. Vor der Nutzenbewertung neuer Technologien sind gründliche klinische Studien nötig, die investiven Aufwand (Kosten und Ressourcen), Betrieb und Verbrauch von Sachmitteln und v. a. aber klinische Vor- und Nachteile sowie mögliche Komplikationen und Nachbehandlungsaufwand evaluieren. Der Einsatz positiv evaluierter, neuer Technologien sollte Zentren vorbehalten bleiben, die eine adäquate Nutzung und Auslastung gewährleisten.

3d. Anästhesieformen: Lokalanästhesie vs. Allgemeinanästhesie

Geerling, Kienbaum

Position 1.

Es sollte eine Form der Allgemeinanästhesie gewählt werden, die maximale Behandlungsqualität und Patientensicherheit bei minimalem CO 2 -Fußabdruck ermöglicht.

Position 2.

Die Lokalanästhesie in der Augenheilkunde ist bei geeigneten Patienten und operativen Eingriffen zu bevorzugen.

P1

Die Indikation für eine Allgemeinanästhesie ist immer unter Güterabwägung zwischen der Gewährleistung optimaler Operationsbedingungen für das bestmögliche augenärztliche Behandlungsergebnis, dem zusätzlichen anästhesiebedingten Risiko sowie dem Patientenwillen zu stellen [45].

Bei der Durchführung von Allgemeinanästhesien entstehen, u. a. durch den Einsatz inhalativer Anästhetika, relevante CO2-Äquivalente. Im Gegensatz zu Isofluran und Lachgas schädigen die modernen inhalativen Anästhetika Sevofluran und Desfluran nicht die Ozonschicht. Allerdings absorbieren sie infrarote Strahlung und tragen dadurch zur Erderwärmung bei [46]. Aufgrund der großen Stabilität des Desfluran-Moleküls ist seine atmosphärische Halbwertszeit länger und dadurch sein CO2-Fußabdruck deutlich größer als der des Sevoflurans [47]. Demgegenüber ist das für intravenöse Anästhesien eingesetzte Propofol keine gleichwertige medizinische und ökologisch nachhaltige Alternative, da es durch toxische Abbauprodukte sowie durch den bei der Infusion entstehenden Abfall das Trinkwasser und die Atmosphäre belastet [48]. Die für einen umfassenden Vergleich der ökologischen Wertigkeit verschiedener Anästhetika erforderlichen unabhängigen Lebenszyklusanalysen müssen noch erstellt werden. In der Anästhesiologie kann beim Einsatz inhalativer Anästhetika durch die individuelle Auswahl des Anästhetikums sowie eines minimalen Frischgasflusses am Narkosegerät der CO2-Fußabdruck massiv gesenkt werden. Ferner können inhalative Anästhetika am Auslass des Narkosegerätes adsorbiert und einer Aufbereitung mit zukünftig erneuter Verwendung zugeführt werden [49].

Zusammenfassend empfehlen die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) und der Bund der Anästhesisten (BDA) daher in ihrem gemeinsamen Positionspapier zur ökologischen Nachhaltigkeit [11],

Allgemeinanästhesien so durchzuführen, dass durch Nutzung geeigneter Techniken möglichst wenig Anästhetikum in die Umwelt abgegeben wird,

die Verwendung von Einmalartikeln kritisch zu betrachten und unabhängige Lebenszyklusanalysen bei der Produktauswahl zu berücksichtigen,

das Energiemanagement im Krankenhaus und die Mobilität im Hinblick auf den Arbeitsweg, innerklinischen Transport und Kongressreisen auf mögliche Einsparungen zu prüfen.

Augenärzte sollten nachhaltige Konzepte mit den mit ihnen zusammenarbeitenden Anästhesisten besprechen, bei der OP-Planung bzw. Durchführung berücksichtigen und die Patienten über die Wahrnehmung der ärztlichen ökologischen Verantwortung informieren.

P2

Eine Lokalanästhesie in jedweder Form (Tropfanästhesie, Infiltrations- oder Leitungsanästhesie) gewährleistet für die weit überwiegende Zahl der Eingriffe in der Augenheilkunde (z. B. Kataraktoperation, intravitreale operative Medikamenteneingabe) eine gute bis sehr gute Kontrolle des Operationsschmerzes. Nur bei komplexeren oder schmerzintensiven Operationstechniken (z. B. Zyklophotokoagulation, Keratoplastik, einigen Glaukomoperationen, Vitrektomie, Orbitadekompression u. a.) und patientenseitigen Risikofaktoren (reduzierte Kooperationsfähigkeit, Unfähigkeit, ruhig auf dem OP-Tisch zu liegen, Hyperalgesie) kann eine Allgemeinanästhesie für den operativen Eingriff erforderlich sein.

Eine Lokalanästhesie reduziert u. a. den CO2-Fußabruck, der mit dem Anästhetikaeinsatz bei einer Allgemeinanästhesie verbunden ist. Zudem benötigt diese deutlich geringere personelle sowie sächliche Ressourcen und erlaubt auch die frühere Mobilisation der meisten Patienten. Daher ist die Lokalanästhesie in der Augenheilkunde als Anästhesieverfahren bei geeigneten Patienten und operativen Eingriffen zu bevorzugen.

3e. Prozessoptimierung als Weg der Ressourcenminimierung

Geerling, Roth, Fangerau

Position 1.

Eine Prozessoptimierung zur Reduktion des ökologischen und ökonomischen Ressourcenverbrauchs ist sinnvoll.

Position 2.

Eine Prozessoptimierung darf nicht zu einer Minderung der ärztlichen Behandlungsqualität führen.

Eine Prozessoptimierung zur Reduktion des ökologischen Ressourcenverbrauchs und damit zur Minderung des CO2-Fußabdrucks der Augenheilkunde ist – wie die damit verbundene Minderung der Inanspruchnahme finanzieller Ressourcen – sinnvoll. Hierfür eigens entwickelte Applikationen können hilfreich sein und stehen entgeltlos zur Verfügung [26, 50]. Einsparungen in Sachmittelverbrauch, Inanspruchnahme von Infrastruktur (z. B. OP-Zeitkontingenten) und Personalressourcen wirken sich immer direkt auch positiv auf den CO2-Fußabdruck der Patientenbehandlung aus [2]. Prozessoptimierung darf nie zur Minderung der ärztlichen Behandlungsqualität führen. Dies widerspräche den von Beauchamp und Childress formulierten und von der WHO akzeptierten bioethischen Prinzipien des Patientenwillens, des ärztlichen Nicht-Schadens, des Patientenwohls und möglicherweise der Gerechtigkeit [2].

3f. Überdiagnostik und Übertherapie vermeiden – Anstreben einer ökologisch nachhaltigen Diagnostik und Therapie

Herwig-Carl, Birtel, Langhans

Position 1.

Eine Überdiagnostik und/oder Übertherapie ist ethisch, wirtschaftlich und ökologisch nicht vertretbar und daher zu vermeiden.

Position 2.

Eine abwägende Arzt-Patient-Beziehung einschließlich einer umfassenden Aufklärung soll Grundstein der augenärztlichen Behandlung sein. Dies erfüllt unsere ärztliche Verpflichtung gegenüber Patienten, setzt zur Verfügung stehende Ressourcen adäquat ein und ist ökologisch nachhaltig.

Zu P1

Augenärztliche Diagnostik und Therapie sollen stets zum Wohle des Patienten erfolgen und Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Entsprechend dem Genfer Gelöbnis muss eine adäquate, individuelle Behandlung nach aktuellem medizinischem Stand und unabhängig von sozialen oder anderen Patientenmerkmalen erfolgen [51].

Eine Überversorgung einschließlich Mehrfachuntersuchungen und nicht-notwendiger Diagnostik und Therapie ist zu beenden. Sie belastet das Gesundheitssystem finanziell durch die Inanspruchnahme augenärztlicher Ressourcen, reduziert die Versorgungsqualität, z. B. durch längere Wartezeiten auf einen Termin insgesamt, und führt zu einem unnötig hohen ökologischen Fußabdruck. Dies ist zudem angesichts globalen Mangels an adäquater ophthalmologischer Versorgung ethisch nicht vertretbar.

Der nicht erforderliche Einsatz technischer Diagnoseverfahren kann zum unnötigen Aufbau und der überflüssigen Nutzung eines Geräteparks führen, der in Produktion, Betrieb und Entsorgung einen unangemessenen Ressourceneinsatz erfordert. Technische Diagnoseverfahren sind nicht pauschal, sondern fokussiert auf die individuellen Patientenbedürfnisse einzusetzen. Nicht erforderliche Untersuchungen sind zu unterlassen, ebenso ist die Frequenz postoperativer Kontrollen zu hinterfragen [52–54]. Dies reduziert mobilitätsassoziierte Emissionen sowie Reisekosten und kann für andere Patienten den Zugang zum Gesundheitswesen optimieren. Versorgungsformen wie virtuelle Kliniken zum Diabetes- oder AMD-Screening oder telemedizinische Befundung und Mitbeurteilung sind – bei positiver Evaluation – zu implementieren.

Übertherapie verbraucht unnötige Ressourcen, resultiert in verstärkter Umweltbelastung und kann zusätzlich okuläre oder systemische Komplikationen bedingen. Beispiele sind die Verordnung von Antiglaukomatosa bei fragwürdiger Glaukomdiagnose oder ein leichtfertiges Verschreiben von topischen Antibiotika und/oder Steroiden bei Konjunktivitiden [55]. Neben unerwünschten Nebenwirkungen fördert ein unkritischer Einsatz von Antibiotika die Resistenzentwicklung. Unsachgemäß entsorgte, z. T. gar nicht benötigte Medikamente können in das Grundwasser übergehen und zu einer vermeidbaren Wasserbelastung führen. Behandlungspfade sind daher regelmäßig zu reflektieren und bei Bedarf zu adaptieren. Studien zeigen, dass postoperative Kontrollen nach intravitrealen Injektionen und unkomplizierten Kataraktoperationen reduziert werden können [56–58].

Die Wahl der Operationsmethode ist ebenfalls zu bedenken. Beispielhaft steigert ein Femtosekundenlaser bei Kataraktoperationen die Kosten erheblich und verschlechtert zusätzlich die ökologische Bilanz des Eingriffes bei gleichzeitig fehlender Evidenz des Benefits in Standardsituationen [43].

Nicht-notwendige Operationen sind ethisch inakzeptabel, ökologisch nicht nachhaltig und somit nicht tolerabel. Die Anpassung von Vergütungsmodalitäten darf keinen Hebel zur Erreichung dieses Ziels darstellen. Der zusätzliche Materialverbrauch, Geräteverschleiß, Anfahrtswege sowie die in der Regel benötigte medikamentöse Anschlussbehandlung sind unnötige Treiber des ökologischen und ökonomischen Fußabdrucks [52].

Zu P2

Eine umfassende Aufklärung am Anfang einer Behandlung, die Patienten aktiv in die Entscheidungsfindung einbezieht, stärkt das Vertrauensverhältnis und reduziert „unnötige“ Verschreibungen und Arztkontakte. Dadurch werden eine Übertherapie und -diagnostik vermieden, und der CO2-Abdruck der Ophthalmologie, z. B. durch wegfallende Anfahrtswege, wird minimiert, ohne Einbußen in der Versorgungsqualität zu riskieren. Neue Versorgungsformen wie telemedizinische Anwendungen oder der Einsatz von Apps (z. B. ein eigenständiger Test der Sehfunktion) können die Patientenautonomie stärken und zu einer breiteren sowie besseren Versorgung führen.

4. Allgemeine Handlungsfelder

a. Mobilität: Arbeits- und Patientenwege

Schuster, Tost, Birtel, Pauleikhoff

Position 1.

Ressourcenschonende Mobilitätsangebote für Mitarbeiter und Patienten sind zu fördern (Nahverkehr, Fahrradverwendung, Mitfahrvereinbarungen).

Position 2.

Telemedizinische Versorgung in der Augenheilkunde ist bei manchen Indikationen bereits in anderen Ländern erprobt und kann die CO 2 -Belastung reduzieren.

Position 3.

Entwicklung eigenständiger Kontrollmöglichkeiten („Home-Monitoring“) für die Patienten bei chronischen Augenerkrankungen soll gefördert werden.

Mobilität stellt einen wichtigen Teil der CO2-Belastung der augenärztlichen Versorgung dar. Dies schließt die Arbeitswege von Mitarbeitern als auch von Patienten und deren Angehörigen ein. So kalkuliert beispielsweise der NHS, dass Mitarbeiter, Patienten, Pendler, Besucher sowie Dienstreisende ca. 14 % der Emissionen im Gesundheitssektor im Vereinigten Königreich verursachen. Alternative Mobilitätskonzepte und neue Versorgungsformen sind zu fördern.

P1

Die Mobilität in der augenärztlichen Versorgung verursacht eine erhebliche CO2-Belastung, wenngleich es keine genauen Erhebungen hierzu gibt. Zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks von Mitarbeitern sind wohnortnahe Mobilitätsmöglichkeiten wie der öffentliche Nahverkehr (Job-Ticket), Fahrradverwendung („Dienstfahrrad“, E‑Bikes), eine Kombination aus beiden bei „Bike and Ride“ und Mitfahrvereinbarungen (beispielsweise im Rahmen von „Parken und Mitfahren [P + M]“) zu fördern.

Der weitaus größere Teil der CO2-Belastung dürfte jedoch durch die Mobilität der Patienten entstehen. Ophthalmologische Patienten haben aufgrund ihres Alters, der damit verbundenen Co-Morbiditäten und ihres eingeschränkten Sehvermögens erhöhte Anforderungen an Mobilitätsangebote bzw. können viele Angebote nicht nutzen. Ophthalmologische Untersuchungen in Mydriasis schränken diese zusätzlich ein. Üblicherweise werden Patienten daher von einem Angehörigen begleitet und suchen häufig mit einem PKW die augenärztliche Praxis oder Klinik auf. Hinzu kommt die räumliche Verteilung von augenärztlichen Praxen mit weiten Wegstrecken ohne entsprechende Infrastruktur des öffentlichen Nahverkehrs, insbesondere in ländlichen Regionen. Hier stellen „Sammel-Taxis“ oder Mitfahrvereinbarungen zu wiederkehrenden Arztterminen eine Möglichkeit dar. Patienten legen zum Teil für die Versorgung an einem auf die Erkrankung spezialisierten Zentrum weite Distanzen zurück.

Diese Strecken sollten, wenn möglich, ressourcenschonend, z. B. mittels Bahn oder Ähnlichem, zurückgelegt werden.

P2

Eine Option zur Verringerung von Arbeits- wie auch Patientenwegen ist die Anwendung von Telemedizin. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen der flächendeckenden Versorgung von augenärztlichen Notfällen, unklaren Visusminderungen und anderen Abklärungen. Andererseits stellt ein nicht unerheblicher Teil der augenärztlichen Versorgung Kontroll- bzw. Früherkennungsuntersuchungen von Augenerkrankungen dar [59], wie z. B. das diabetische Retinopathiescreening oder Glaukomkontrollen. Diese Untersuchungen sind zum Teil durch telemedizinische Diagnostik durchführbar. Wie das Beispiel Großbritanniens zeigt [60, 61], erfordern diese aber spezialisierte Instrumente (Funduskamera, OCT etc.), die sich in Deutschland bislang meist nur in augenärztlichen Praxen und Kliniken befinden. Telemedizinische Diagnostik kann die Mobilität von Arzt und Patienten verringern, erfordert aber für Ausstattung und Datentransfer ebenfalls Ressourcen [62], die in der CO2-Bilanz zu berücksichtigen sind. Teleservice und Telekontaktpflege der Fachindustrie als Ersatz für den persönlichen Besuch in Klinik und Praxis können außerdem den mobilitätsbedingten CO2-Fußabdruck senken.

P3

Home-Untersuchungen (Selbsttonometrie, Home-OCT [63], Sehtests [64], Gesichtsfeldselbsttestung) mit telemedizinischer Übermittlung verringern Patientenwege. Ferner befinden sich Smartphone-Applikationen in Entwicklung, die neben einer Messung der Sehschärfe auch Netzhauterkrankungen überwachen können. Solch neue Anwendungen für den klinischen Einsatz müssen – neben der ökologischen Nachhaltigkeit – auf Vor- und potenzielle Nachteile (u. a. fehlende Möglichkeit einer Spaltlampendiagnostik) evaluiert werden. Die telemedizinische Patientenbetreuung in spezialisierten Sprechstunden (z. B. okuloplastische Sprechstunde) wie auch die telefonische präoperative Abklärung systemischer Erkrankungen können Doppeluntersuchungen und Fahrwege minimieren [65]. Sogar teleophthalmologische Behandlungen, wie z. B. navigierte Laserkoagulationen der Netzhaut, sind technisch bereits machbar [66].

b. Kongresse

Gamulescu, Langhaus, Strauß

Position 1.

Kongresse sollen ohne den Verlust relevanter fachlicher Inhalte nachhaltig geplant und ausgerichtet werden.

Position 2.

Bei Präsenzveranstaltungen sind Müllreduktion, Müllvermeidung und ein nachhaltiges Energie- und Cateringkonzept umzusetzen.

Position 3.

Bei Verpflegung soll der Schwerpunkt auf lokale, saisonale und Bio‑/Fair-Trade-Produkte gelegt und der Anteil fleischlicher bzw. tierischer Produkte reduziert werden.

Position 4.

Die Anzahl der Veranstaltungen soll reduziert werden, um Redundanz zu vermeiden und Online- oder Hybridveranstaltungen – wo sinnvoll – ausgebaut werden, um die Auswirkungen übermäßiger Mobilität zu reduzieren.

Position 5.

Bei Kongressteilnehmern und Industrie soll das Bewusstsein für nachhaltige und klimaneutrale Veranstaltungen geweckt und zur Normalität werden.

„Müllreduktion beginnt mit Müllvermeidung“ – „Recycling ist gut, Vermeidung ist besser.“ Diese 2 Paradigmen sollen aus dem Nischenbereich Natur und Umwelt herausgelöst und auch auf die Organisation und Durchführung von augenärztlichen Kongressen übertragen werden [67–72].

P1 – Organisation

Kongresse sollen ökologisch nachhaltig gestaltet werden. Informationsgehalt und Verbreitung/Sichtbarkeit der Kongresse dürfen hierbei nicht reduziert werden. Die Maßnahmen müssen unter Berücksichtigung der Finanzierbarkeit geplant werden. Nachhaltige Maßnahmen können die Kosten von Kongressen mittel- bis langfristig auch reduzieren. Als Beispiel sei die Gruppe der „Mondial-Kongresse“ in Österreich genannt, die mit „Green Meetings“ eine explizit nachhaltige Kongressorganisation anbietet [73]. Dies wird durch das österreichische Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie in Form der Zertifizierung mit dem österreichischen Umweltzeichen unterstützt.

In Deutschland besteht bislang kein solches Angebot an „grünen“ Kongressen, wäre aber heute schon realisierbar. DOG und BVA empfehlen Veranstaltern, dies gemeinsam mit Kongressorganisationen aktiv umzusetzen. Eine Zertifizierung mit dem deutschen Umweltsiegel „Blauer Engel“ kann ebenfalls empfohlen werden. Möglichkeiten der CO2-Kompensation sollten von den Kongressveranstaltern und Organisatoren angeboten werden, falls eine Minderung des Ressourceneinsatzes nicht möglich ist.

P2 – Müllreduktion/Müllvermeidung

Die Müllreduktion und -vermeidung ist von zentraler Bedeutung für die Nachhaltigkeit von Kongressen. In allererster Linie soll darauf geachtet werden, wiederverwertbare Produkte zu verwenden (Banner, Namensschilder, Kongresstaschen) und Drucksachen zu vermeiden (Flyer, Prospekte). Programme und Abstracthefte sollen digital verfügbar sein – Drucksachen nur auf speziellen Wunsch und gegen Kostenerstattung zur Verfügung gestellt werden (s. Tab. 1).

| P2 – Müllreduktion/Müllvermeidung | |

| Allgemein | Mülleimer zur Wertstofftrennung und -gewinnung in ausreichender Anzahl |

| Programme, Abstracthefte |

Hauptsächlich online Druckexemplare kostenpflichtig Duck auf Recyclingpapier, Verzicht auf Hochglanz |

| Werbung/Flyer |

Kompletter Verzicht oder zumindest Reduktion Gebündelte Auslage an besonderen Stellen Händische Ausgabe an Interessierte |

| Namensschilder |

Personalisiert Ohne Kongressbezeichnung Wiederverwendbar und einmalig erwerbbar |

| Banner |

Druck ohne Datumsangabe, wiederbenutzbar Zur Weiterverarbeitung freigeben (Taschen o. Ä.) |

| Kongresstaschen |

Kompletter Verzicht Wiederverwertbar (Papier, Stoff, PET-Stoff) Wiederverwendbar, käuflich zu erwerben, ohne Kongress-spezifisches Logo, multipel einsetzbar Evtl. spezielle Vorrichtung für wiederverwendbaren Becher? |

| Messestände |

Standardisierte Messestände Regelmäßige Wiederverwendung und platzsparende Lagerung Wegfall von Herstellung und Transport |

| P3 – Verpflegung | |

| Essen |

Mehrweggeschirr mit Pfandsystem (cave Hygiene in Pandemie) Essbares/kompostierbares Geschirr und Verpackungen Fingerfood-Buffets (cave Hygiene in Pandemie) Ausgabe durch Personal Zentrale Essensausgabe |

|

Verwendung von regionalen und saisonalen Produkten Verzicht auf Fleisch und/oder tierische Produkte Verwendung von „Bio-“ und „Fair-Trade-“Produkten | |

| Getränke |

Getränkespender in ausreichender Anzahl (No-touch-Technik) Verwendung eigener Becher/Flaschen der Teilnehmer |

|

Manko: Bereitschaft zur selbstständigen Reinigung der Becher Transport der Becher/Flaschen in besonderer Haltevorrichtung der Tasche? (s. Kongresstaschen) | |

| P4 – Veranstaltungsart | |

| Online/hybrid |

Technische Möglichkeiten in Anspruch nehmen und ausschöpfen Ressourcenschonung durch Wegfall langer Anreise bei kurzem Vortrag Insbesondere interessant für spezielle Zielgruppen und Formate |

| Anzahl der Veranstaltungen |

Veranstaltungen bündeln bzw. auf neue Inhalte prüfen Redundanz verhindern |

| Anreise |

Öffentliche Verkehrsmittel stärker fördern Reiseverbindungen mit Kongressseite verlinken Vergünstigungen aushandeln und anbieten Lokale Tickets in Kongressgebühr inkludieren Fahrrad‑/E-Scooter-Verleih anbieten |

P3 – Verpflegung

Auch die Verpflegung bietet vielfältige Möglichkeiten, einen Kongress nachhaltiger zu gestalten. Mehrweggeschirr bzw. essbare/kompostierbare Produkte und regionale, saisonale und vermehrt vegetarische/vegane Speisen sollten angeboten oder von Teilnehmern mitgebracht werden.

P4 – Veranstaltungsart

Die technischen Möglichkeiten für eine Online‑/Hybridveranstaltung sollen genutzt werden, um längere Anreisen zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Hybridveranstaltungen, alternierende Online- und Präsenzveranstaltungen oder auch mehrere dezentrale Veranstaltungsorte bei internationalen Konferenzen haben sich in der Covid‑19-Pandemie als weitgehend praktikabel erwiesen und zählen zu den Möglichkeiten, CO2-Emissionen zu reduzieren [74, 75]. Insgesamt sollen die Anzahl der angebotenen Veranstaltungen und die fachlichen Inhalte kritisch auf Redundanz beurteilt und ggf. reduziert werden. Gleichzeitig sollte der Einzelne prüfen, ob die persönliche Teilnahme den Ressourceneinsatz rechtfertigt. Die Nutzung des öffentlichen Fern- und Nahverkehrs auf dem Weg zum Veranstaltungsort soll propagiert und hierfür sollen Vorzugskonditionen mit den Beförderern z. B. durch Inklusion des Tickets in der Kongressgebühr vorgehalten werden.

P5 – Bewusstsein wecken

Teilnehmer und Industrie sollen in die Pflicht genommen werden, um diese Punkte rasch und flächendeckend auf Kongressen umzusetzen. Die Industrie sollte noch mehr als bisher auf Werbematerialien („Give-aways“) verzichten bzw. nachhaltige Produkte bevorzugen. Anstelle dessen können Projekte von NGOs oder gemeinnützige Organisationen unterstützt werden. Erreichte Fortschritte in der Verminderung des CO2-Fußabdruckes sollten beworben werden, um das öffentliche Bewusstsein zu stärken und zu motivieren [67–72].

c. Gebäude- und Energiemanagement in Praxis und Klinik

Gronow, Geerling

Position 1.

Bei Neubauten sollten Flächenverbrauch und Gebäudedimensionen auf das Notwendige beschränkt werden.

Position 2.

Bei der Planung und Umsetzung neuer augenärztlicher Gesundheitseinrichtungen sind neue Baumaterialien zu erproben und Klimaneutralität für Bau und laufenden Betrieb anzustreben.

Position 3.

Bestandsbauten sind schrittweise zu Einrichtungen mit Netto-Null-Emission nachzurüsten.

Position 4.

Neben der Dekarbonisierung der Energieversorgung sind der Energie- und Wasserverbrauch durch Schulung von Mitarbeitern zu minimieren.

Position 5.

Ein aktives Wassermanagement zwecks Minimierung von Wasserverbrauch und Abwasserbelastung ist zu betreiben.

Der Bau und Betrieb augenärztlicher Versorgungseinrichtungen haben großen und langfristigen Einfluss auf den Energie- und Ressourcenverbrauch. Sowohl beim Neubau als auch bei der Übernahme eines Gebäudes ist daher auf Nachhaltigkeit und Klimaneutralität zu achten. Auch wenn die baulichen Anforderungen bei Krankenhaus und Einzelpraxis unterschiedlich sind, ist das Ziel der Klimaneutralität identisch.

Krankenhäuser haben einen sehr hohen Wasser- und Energiebedarf (Heizung, Kühlung, raumlufttechnische Anlagen, Beleuchtung und technische Geräte). Klimaneutralität ist nur dann erreichbar, wenn alle Bereiche des Krankenhauses betrachtet werden und der Gesamtlebenszyklus der Bauten berücksichtigt wird. Allgemeine und konkrete Hinweise für bestehende und Neubauten zu Aspekten des Energie‑, Wasser- und Luftmanagements stellen neben der WHO diverse Verbände zur Verfügung [32, 76–80].

Beim Neubau einer Praxis oder beim Umzug in neue Räumlichkeiten soll auf den Energiebedarf und die Nachhaltigkeit der eingesetzten Materialien geachtet werden. Praxen sind in der Regel langfristige Mieter. Hier sollten bauliche Maßnahmen entsprechend einer modernen und energiesparenden Materialauswahl und Technik vom Vermieter eingefordert und durchgesetzt werden [76].

Baumaterialien haben durch Herstellung, Transport, Aufbau, Entsorgung und Energieeffizienz eine erhebliche direkte Wirkung auf das Klima, aber auch auf die Arbeitsumgebung. Krankenhäuser in Holzmodulbauweise sind bereits (brandschutz)technisch und durch Versiegelung von Oberflächen auch hygienekonform möglich [81]. Die DOG unterstützt die Prüfung und Realisierung solcher Konzepte, sofern sie ohne Einschränkungen für die Krankenversorgung möglich sind.

Energie

Ziele des Energiemanagements für Klinik und Praxis sollten Maßnahmen zum effizienten und energiesparenden Anlagenbetrieb einbeziehen, einen zügigen Übergang zu erneuerbaren Energien beinhalten und ein bewusstes Verhalten aller Mitarbeitenden im Gesundheitswesen anregen (Ref. KLUG). Bei der Planung neuer ambulanter und stationärer Gesundheitseinrichtungen ist Klimaneutralität für Bau und laufenden Betrieb anzustreben.

Optimierungsmaßnahmen sollten regelmäßig reguläre Wartungsarbeiten bei Lüftungstechnik, Dämmung, Kälte- und Hitzeschutz und Beleuchtung ergänzen. Auch Geothermieanlagen, Photovoltaik und Blockheizkraftwerke werden erfolgreich eingesetzt. Engmaschige Überwachung und Steuerung des Energieverbrauchs auf der Basis zertifizierter Energiemanagementsysteme können 50–70 % der CO2-Emissionen von 1990 einsparen und sollten daher genutzt werden [82, 83].

Praxen und Kliniken sollen bei der Wahl des Energieversorgers auf die Nachhaltigkeit der Energiegewinnung und die ESG-Kriterien des Unternehmens achten [84, 85]. Betriebszeiten (auch Notfallkapazitäten) sollen auf das Nötige beschränkt werden. Bestehende Gebäude sind schrittweise zu Gesundheitseinrichtungen mit Netto-Null-Emission umzurüsten. Hierzu müssen Landesmittel zur Verfügung gestellt werden.

Alle Mitarbeitenden in augenärztlichen Versorgungseinrichtungen sind in den Prozess des Energiemanagements einzubinden (z. B. Vermeidung des unsachgemäßen Lüftens und Heizens sowie des Betriebs von IT-Strukturen außerhalb der Betriebszeiten). Hierfür ist neben Informationen und Schulungen die laufende Kommunikation unter allen Mitarbeitenden nötig [86].

Wasser

In Deutschland kam es im Sommer 2022 auch aufgrund des seit 1960 um 500 % gestiegenen Wasserverbrauchs von Privathaushalten in den vergangenen Jahren erstmalig zu Wassermangel [87]. In der Umgebung deutscher Gesundheitseinrichtungen werden z. T. mehr als 150 Wirkstoffe von Arzneimitteln im Grundwasser nachgewiesen; 30 % der Medikamente im Trinkwasser sind umweltschädlich [88]. Wasserverbrauch und Abwasserbeseitigung sind auch für augenärztliche Gesundheitseinrichtungen mit Kosten und Umweltaspekten verbunden.

Wassermanagement soll bei allen ambulant und stationär genutzten Sanitäranlagen, im OP, Labor und in nachgeordneten Versorgungsbereichen (Wäscherei und Küche) sowie der Wasseraufbereitung eingesetzt werden. Ein sparsames Nutzerverhalten, regelmäßige Wartungsarbeiten, eine moderne, intakte Technik, die Gewinnung von Regenwasser und Errichtung lokaler Wasserkreisläufe sind weitere geeignete Maßnahmen zur Reduktion des Wasserverbrauchs. Regenwasserverdunstung zur Gebäudekühlung und die Vermeidung von Abwasserbelastung durch Mikroplastik, Schadstoffe und Medikamentenrückstände sind anzustreben.

Luft

Die Schadstoffemission sollte aktiv durch nachhaltiges Energiemanagement, Wahl von Lieferketten und Mobilitätsverhalten sowohl von ophthalmologischen Patienten als auch an ihrer Versorgung beteiligten Personen minimiert werden. Patienten und Personal sind über die direkten Auswirkungen von Luftverschmutzung, z. B. auf die Verschlechterung einer okulären Allergie, aufzuklären und zu entsprechendem Handeln zu motivieren.

d. Kommunikationsmanagement

Birtel, Gronow, Pauleikhoff, Tost

Position 1.

Der ökologische Fußabdruck augenärztlicher Kommunikation soll minimiert werden.

Position 2.

Krankhausinformationssysteme (KIS) sollen anwenderorientiert aufgebaut sein und den klinischen und organisatorischen Anforderungen entsprechen. Fachspezifische Diagnose- und Therapieanforderungen sind adäquat zu implementieren.

Position 3.

Digitale Möglichkeiten zur Kommunikation und zum Befundaustausch, auch über Sektorengrenzen hinaus, sollen forciert und neue Vergütungsformen für digitalen Austausch und Befunderhebung angestrebt werden.

Position 4.

Virtuelle sowie telemedizinische Sprechstunden sind nach entsprechender Anwendungsüberprüfung vermehrt anzubieten, dürfen den Arzt-Patienten-Austausch jedoch nicht ersetzen.

Position 5.

Die elektronische Literatursuche und -verwaltung kann über eine Reduktion des Papierverbrauchs auch zu mehr Nachhaltigkeit beim wissenschaftlichen Arbeiten führen.

Zu P1 und P2

Die augenärztliche Patientenversorgung umfasst eine sektorübergreifende Kommunikation mit vielen Beteiligten des Gesundheits- und Versorgungssystems. Kernelement der Kommunikation sollte eine aussagekräftige, zweckmäßige und zeitnahe Befundübermittlung sein. Damit können doppelte Untersuchungen, falsche oder überflüssige Therapien vermieden und folglich ökonomische und ökologische Ressourcen geschont werden.

Hebel zu einem nachhaltigen Kommunikationsmanagement sind zu evaluieren. Dies kann beispielsweise den Einsatz von Umweltschutzpapier oder tintensparenden Druckern als auch die Minderung des CO2-Abdrucks der „Kommunikationsübermittlung“ umfassen. So verursacht ein Brief ca. 20 g CO2 (größtenteils aufgrund des Transports), eine E‑Mail aber nur ca. 10 g durch Produktion/Stromverbrauch der Endgeräte und Server [38, 89]. Trotz des singulär geringeren CO2-Verbrauchs ist eine reflektierte E‑Mail-Kommunikation wichtig, die eine Zusammenfassung und Konzentration von E‑Mails einschließen kann. Ferner kann durch Einsatz von ökologisch nachhaltig agierenden Mailanbietern (u. a. Serverbetrieb mit Ökostrom) eine Verbesserung der Ökobilanz erreicht werden. Da das Herunterladen/Bearbeiten von E‑Mails im Mobilfunknetz verglichen mit dem gleichen Vorgang im ortsgebundenen WLAN die 10fache Energie bedingt, sollten E‑Mails über WLAN heruntergeladen und beantwortet werden.

Die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA), KIS oder Telematikinfrastruktur-Messengern können trotz des assoziierten Energiebedarfs und der begrenzten Lebensdauer evtl. zusätzlich erforderlicher Endgeräte weitere Hebel darstellen [90]. Diese Systeme müssen jedoch anwenderorientiert aufgebaut sein und den klinischen und organisatorischen Anforderungen entsprechen. Inwiefern speziell für das Gesundheitswesen entwickelte Softwarelösungen sowohl zum Informationsaustausch, aber auch zur sicheren Koordination der Patientenversorgung und Besprechung schwieriger Fälle eine sinnhafte Unterstützung darstellen, muss im konkreten Einsatz noch nachgewiesen werden.

Zu P3 und P4

Vom Austausch konkreter Informationen bis hin zur virtuellen kooperativen Versorgung und Behandlung der Patienten können digitale Kommunikationsinstrumente hilfreich sein. Dies sollte über Sektorengrenzen hinaus erfolgen und schließt die Arzt-Arzt-Kommunikation und den Befundaustausch ein. Virtuelle sowie telemedizinische Kliniken sind nach entsprechender Anwendungsüberprüfung vermehrt anzubieten. Diese dürfen den Arzt-Patienten-Austausch jedoch nicht ersetzen. Auch müssen alle patientenzentrierten Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen eingehalten und nachgewiesen werden. Der telematische Austausch kann bei geeigneten Prozeduren nach entsprechenden administrativen Vorbereitungen kurzfristige Maßnahmen – z. B. Same Day Surgery (SDS) – ermöglichen und mobilitätsbedingten Ressourceneinsatz reduzieren. Da Überweisungen oder Konsultationen hierdurch überflüssig werden, sind neue Vergütungsformen anzustreben.

Zu P5

Die elektronische Literatursuche und -verwaltung kann u. a. über eine Reduktion des Papierverbrauchs auch zu einer besseren Nachhaltigkeit beim wissenschaftlichen Arbeiten führen. Spezielle ökologisch zentrierte Suchmaschinen wie Ecosia unterstützen dies, indem sie fast 80 % des erwirtschafteten Einnahmeüberschusses für Umweltschutzmaßnahmen nutzen.

DOG und BVA unterstützen eine nachhaltigere Wirtschaftsweise. Dies kann in erheblichem Ausmaß durch den Einsatz digitaler Kommunikationswege und eines virtuellen Informationsaustauschs unter zentraler Berücksichtigung des Patienteninteresses und -wohls gefördert werden.

e. Forschung & Lehre

Faber, Herwig-Carl, Geerling

Position 1.

Wissenschaftliche Projekte zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die ophthalmologische Versorgung und auf Veränderungen des ophthalmologischen Krankheitsspektrums sollen gefördert werden.

Position 2.

Forschungsprojekte mit dem Ziel, den ökologischen Fußabdruck der Ophthalmologie zu reduzieren, sollen in Angriff genommen werden.

Position 3.

Studentische Lehre und ärztliche Weiterbildung sollen Nachhaltigkeit als zentrale Thematik einschließen.

Position 4.

Ärztliches und nichtärztliches Personal in der ophthalmologischen Versorgung sollen in nachhaltigem Handeln unterrichtet werden.

Zu P1 und P2

Im Zuge der aktuellen Debatte um Ursache und Konsequenzen des Klimawandels muss auch die Augenheilkunde Evidenz und Handlungsvorschläge für das eigene Fach erarbeiten. Dabei sollten die durch den Klimawandel bedingten Veränderungen der Krankheitsspektren erfasst, Strategien für eine augenärztliche Versorgung auf weiterhin hohem Niveau unter veränderten Bedingungen (Adaptation) erarbeitet und Ansätze zur Reduktion der Belastung der Ökosysteme entwickelt werden (Mitigation).

Für experimentelle und klinische Forschung gelten vergleichbare Handlungsempfehlungen wie für die klinische Versorgung. Insbesondere die Verwendung gesundheitsschädlicher Substanzen (z. B. Radionuklide oder zytotoxische Substanzen) sollte, soweit möglich, vermieden werden und, wo zwingend erforderlich, deren Entsorgung ohne Einbringen in die Umwelt erfolgen. Evidenz zum CO2-Fußabdruck präklinischer Forschungsstrategien liegt bislang nicht vor. Es ist jedoch zu erwarten, dass die Emissionen von In-vitro-Ansätzen aufgrund reduzierter Infrastrukturanforderungen geringer sind als bei Tierversuchen. Dynamische, multifaktorielle Bedingungen sind in vitro schwer zu rekonstruieren, allerdings besser zu standardisieren. Wo immer verlässliche und auf die klinische Situation übertragbare Ergebnisse aus In-vitro-Experimenten zu erwarten sind, sollte diesen daher der Vorzug gegeben werden. Für klinische Studien sind qualitätskontrollierte, CO2-einsparende telemedizinische Ansätze weiterzuentwickeln.

Der CO2-Fußabdruck der Augenheilkunde wurde bisher kaum untersucht. Erhebliches Potenzial zu seiner Minderung bieten randomisiert kontrollierte Studien, mit denen der Nutzen, aber auch die Emissionslast von Innovationen in Diagnostik und Therapie kritisch geprüft wird. Für die Standardphakoemulsifikation konnte so – bei sonst gleicher Technik und vergleichbaren Komplikations- und Erfolgsraten – bereits gezeigt werden, dass u. a. durch Verwendung chirurgischer Mehrweginstrumente der CO2-Fußabdruck des Eingriffs auf 5 % gesenkt werden kann [24, 25]. Ohne substanzielle Vorteile sollten aufwendigere Verfahren vermieden und einfachere Techniken bevorzugt werden.

Das Instrument des Life Cycle Assessments sollte auch in der ophthalmologischen Forschung vermehrt eingesetzt werden. Praktische Hilfe geben Apps wie Eyefficiency oder Programme wie das Green Impact Toolkit, das darüber hinaus Tipps zur ökologisch nachhaltigen Patientenbetreuung zur Verfügung stellt [26, 91].

Zu P3–P5

Die Covid-19-Pandemie hat die Optionen für und die Nutzung von Online-Veranstaltungen im Rahmen von studentischer Lehre befördert. Dank eines geminderten Aufwands für Reisen können Emissionen deutlich reduziert werden. Praktische Lehre und persönlicher Austausch profitieren jedoch auch zukünftig von Präsenzformaten, die aber nachhaltig und CO2-neutral durchgeführt werden sollten. Digitale Vermittlung theoretischer Inhalte ist möglich, sofern Studierende einen festen Ansprechpartner haben, auch bezüglich Fragen [92, 93]. Die effektive Vermittlung praktischer Fähigkeiten ist im medizinischen Bereich allerdings bisher nur in Präsenz möglich [93]. Augenärztliches und nichtärztliches Personal sind für eine ökologisch nachhaltige Versorgung zu sensibilisieren und in nachhaltigem Handeln zu unterrichten [94].

Acknowledgments

Redaktionskomitee

Prof. Dr. Gerd Geerling (Düsseldorf; federführend); PD Dr. Johannes Birtel (Bonn); PhD Hanna Faber (Tübingen); Prof. Dr. Heiner Fangerau (Düsseldorf); Prof. Dr. Andreea Gamulescu (Regensburg); Dr. Thilo Gronow (Oldenburg); Prof. Dr. Rudolf Guthoff (Rostock); Prof. Dr. Horst Helbig (Regensburg); Prof. Dr. Martina Herwig-Carl (Bonn); Prof. Dr. Hans Hoerauf (Göttingen); Prof. Dr. Peter Kienbaum (Düsseldorf); Dr. Luise Langhans (Brandenburg); Prof. Dr. Daniel Pauleikhoff (Münster); Dr. Mathias Roth (Düsseldorf); Prof. Dr. Alexander Schuster (Mainz); Karlheinz Strauß (Aalen); Prof. Dr. Frank Tost (Greifswald); Arbeitsgemeinschaft DOG-Ethik in der Augenheilkunde

Abkürzungen

- CO2

Kohlenstoffdioxid

- DGAI

Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin

- DOG

Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft

- ePA

Elektronische Patientenakte

- FS

Femtosekunden

- IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

- KIS

Krankhausinformationssysteme

- LCA

Life Cycle Assessment

- NHS

National Health Service

- OCT

Optische Kohärenztomographie

- PFC

Perfluorcarbone

- P + M

Parken und Mitfahren

- RANZCO

Royal Australian and New Zealand College of Ophthalmology

- REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

- SDS

Same Day Surgery

- WHO

World Health Organization

Anhang

Im Folgenden sind die Interessenerklärungen als tabellarische Zusammenfassung dargestellt.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

Siehe Tab. 2 im Anhang.

| Tätigkeit als Berater*in und/oder Gutachter*in | Mitarbeit in einem Wissenschaftlichen Beirat (advisory board) | Bezahlte Vortrags-/oder Schulungstätigkeit | Bezahlte Autor*innen-/oder Coautor*innenschaft | Forschungsvorhaben/Durchführung klinischer Studien | Eigentümer*inneninteressen (Patent, Urheber*innenrecht, Aktienbesitz) | Indirekte Interessen | Von COI betroffene Themen der Stellungnahme Einstufung bzgl. der Relevanz Konsequenz |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Birtel, PD Dr. Johannes | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |

DOG-Mitglied Bündnis Junge Ärzte |

Keine |

| Faber, PhD Hanna | Gutachterin (unbezahlt) für verschiedene Fachzeitschriften, Gutachten für Gericht und Versicherungen | Keine | Novartis | Keine | DFG [EXC 2064 ML Number 390727645, SFB1233, Robust Vision: Inference Principles and Neural Mechanisms, TP14] Junior Clinician Scientist Program der med. Fakultät der Universität Tübingen | Keine | Sprecherin der AG DOG-Ethik in der Augenheilkunde, BVA, American Academy of Ophthalmology (AAO), Arbeitsgemeinschaft christlicher Mediziner (ACM), DOG | Keine |

| Fangerau, Prof. Dr. Heiner | DFG, BMBF, diverse Zeitschriften | Beirat für Familienfragen des BMFSFJ, Beirat Wehrmedizinische Ethik der Sanitätsakademie | Vorträge für wissenschaftliche Einrichtungen, Stiftungen, Arzneimittelproduzenten, Behörden, Rundfunk und Fernsehen | Selten Buch‑/Zeitschriftenbeiträge | DFG, BMBF, Stiftungen, keine klinischen Studien | Keine | Mitglied der Akademie für Ethik in der Medizin (AEM), der Gesellschaft für die Geschichte der Wissenschaften, Medizin und Technik (GWMT), der Deutschen Gesellschaft für die Geschichte der Nervenheilkunde (DGGN), European Association for the History of Medicine and Health (EAHMH) | Keine |

| Gamulescu, Prof. Dr. Andreea | Keine | Keine | Novartis Pharma, Allergan, Bayer | Keine | Novartis Pharma, Roche, Kodiak Science Inc., Syneos Health | Keine |

BVA-Mitglied DOG-Mitglied RG-Mitglied |

Keine |

| Geerling, Prof. Dr. Gerd |

DFG Div. Fachzeitschriften Div. Gerichte Div. Fakultäten |

Allergan, Chiesi/Holostem Dompé, Santen, Pfizer, Novartis, Oculus, Théa Pharma, Med1Ventures, Sifi S.p.A., AbbVie, Akceso Advisors, Alcon, Sun Pharma, Shire VISUfarma, Bausch & Lomb |

Santen, Holostem/Chiesi, Novartis, Thea Pharma, Leica Microsystems, Alcon, Dompé, Allergan, Tearlab Inc., Oculus, Tear Science |

Keine | DFG, Dompé, Santen, Novartis | Med1Ventures |

Mitglied: DOG: Präsident Mitglied: DOG: Vize-Präsident Mitglied: Sektion Glaukom (DOG) Mitglied: Sektion Okuloplastisch-Rekonstruktive Chirurgie (DOG) Mitglied: Sektion „Kornea“ (DOG) Mitglied: ARVO Mitglied: ESOPRS Mitglied: Oxford Ophthalmic Congress (OOC) Mitglied: Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS) Mitglied: European Glaucoma Society Mitglied: Deutsche Gesellschaft für Stammzellforschung Mitglied: Editorial Board: Current Eye Mitglied: BVA: Vorsitzender des Ressorts Trockenes Auge und Oberflächenerkrankungen Mitglied: Verein der Rheinisch-Westfälischen Augenärzte, Vizepräsident Ehrenmitglied: Societa Italiana Cellule Staminale Superficie Oculare Mitglied Herausgeberboard: The Ocular Surface, Die Ophthalmologie, Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde Wiss. Schwerpunkt: Hornhaut, Okuloplastik, trockenes Auge, Stammzellen Klin. Schwerpunkt: Augenheilkunde, regenerative Medizin |

Keine Konsequenz |

| Gronow, Dr. Thilo | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | DOG- und BVA-Mitglied | Keine |

| Guthoff, Prof. Dr. Rudolf | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |

DOG- und BVA-Mitglied Sprecher der Sektion DOG-Internationale Ophthalmologie, Mitglied der Leopoldina |

Keine |

| Helbig, Prof. Dr. Horst |

BLAEK Gerichte Théa Pharma Implandata AAQ |

Novartis Bayer Alcon Allergan Apellis |

Novartis Bayer Apellis |

Thieme Verlag Springer Verlag |

Allergan Roche Novartis Bayer, Apellis |

Nein | DOG, RG, AAO, BVA, Euretina, BLÄK, ARVO | Keine |

| Herwig-Carl, Prof. Dr. Martina | Keine Beratungstätigkeit, Gutachterin (unbezahlt) für verschiedene Fachzeitschriften | GlaxoSmithKline | N/A | N/A | EPIC-XS (Projektnr. 823839, Horizon 2020 Programm der EU), Deutsche Forschungsgemeinschaft (HE5775/5-1) | N/A |

Association for Vision and Research in Ophthalmology (ARVO) Berufsverband der Augenärzte (BVA) Deutsche Gesellschaft für Fetale Entwicklung (DGFE) Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) Deutschsprachige Ophthalmopathologen (DOP; Sektion der DOG) Die Augenchirurginnen Sektion DOG-SORC Sektion DOG-Kornea AG DOG-Ethik in der Augenheilkunde European Ophthalmic Pathology Society (EOPS) Verein rheinisch-westfälischer Augenärzte e. V. (RWA) |

Die angegebenen Interessen stehen in keinem Zusammenhang zu dem Positionspapier |

| Hoerauf, Prof. Dr. Hans | Oxurion | AbbVie, Alcon, Bayer, Biogen, Novartis, Roche, Stada | AbbVie, Alimera, Bayer, Biogen, Heidelberg Engineering, Novartis, Roche | Keine | Allergan, Apellis, Bayer, Bioeq, Boehringer, Chengdu Kanghong Biotech Co., Ltd., Hoffmann La Roche, Mylan Inc., Novartis, Samsung, Santen | AbbVie, Amgen, Bayer, Bristol Meyers Squibb, 3M, Johnson & Johnson, MediaTronic, Merck, Novartis, Pfizer, Roche | Vorstandsmitglied des Berufsverbands der Augenärzte, Mitglied im Gesamtpräsidium der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft | Keine |

| Kienbaum, Prof. Dr. Peter | Air Liquide, Baxter, Orion, Teva ratiopharm | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Mitglied der Deutschen Fachgesellschaften DGAI und BDA, der Europäischen Fachgesellschaft ESAIC und der amerikanischen Fachgesellschaft ASA. Kongress-Sekretär für den Deutschen Anästhesie Congress 2023 in Düsseldorf | Keine |

| Langhans, Dr. Luise | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |

BVA-Mitglied DOG-Mitglied |

Überdiagnostik und Übertherapie 3f, unvermeidlicher Interessenkonflikt, Konsequenz: bewusster Umgang |

| Pauleikhoff Prof. Dr. Daniel |

Novartis Roche Bayer Heidelberg Engineering Apellis |

Novartis Roche Bayer Heidelberg Engineering Apellis |

Novartis Roche Bayer Heidelberg Engineering Apellis |

Keine |

Novartis Roche Bayer |

Keine |

Gesamtpräsidium DOG Mitglied der Makulakommission von DOG und BVA Mitglied RG Mitglied BVA Vorsitzender QS-Kommission IVOM KVWL |

Keine |

| Roth, Dr. Mathias | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |

DOG-Mitglied BVA-Mitglied |

Keine |

| Schuster, Prof. Dr. Alexander | AbbVie, Apellis | Keine | AbbVie, Santen, Bayer Healthcare | Keine | Heidelberg Engineering, Plusoptix, Novartis | Keine | Professur für ophthalmologische Versorgungsforschung, Mitglied in ARVO, BVA, DOG, EGS | Keine |

| Strauß, Karlheinz | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |

| Tost, Prof. Dr. Frank | Virtuelle Hochschule Bayern (vhb), Ärztekammern, MDK, Gerichte, Versicherungen | BMAS Mitglied Arbeitsgruppe Ophthalmologie des Ärztlichen Sachverständigenbeirats Versorgungsmedizin | Kostenerstattung als Referent der AAD in Düsseldorf; Kostenerstattung durch TIMUG e. V. DEGUM-Ultraschallkurse | Experte Consilium, InfectoPharm, CME-Verlag, Bruchhausen, Kaden-Verlag | Greifswalder Glaukomklinik Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit | Mecklenburg-Vorpommern, Théa Pharma GmbH, OmniVision, bon Optic, Hoya Bayer Vital, Novartis, Ursapharm, Redwood | Nein | Mitglied des Gesamtpräsidiums der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, Sprecher der gemeinsamen Kommission Recht von DOG und BVA, Mitglied der Verkehrskommission von DOG und BVA, Leiter der Sektion Ophthalmologie der DEGUM, Wissenschaftliche Tätigkeit: Versorgungsforschung, Rechtsophthalmologie und medizinische Begutachtung, Ophthalmopathologie, -pharmakologie; Schwerpunkte klinischer Tätigkeiten: Glaukom, Tränenwege, okuloplastisch-rekonstruktive Chirurgie; Beteiligung an Fort‑/Ausbildung: Augenärztliche Akademie Deutschlands (AAD), TIMUG e. V. und DEGUM | Keine Interessenkonflikte erkennbar |

Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Footnotes

Diese Leitlinie erscheint auch in der Zeitschrift Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, Georg Thieme Verlag, Stuttgart.

Das Redaktionskomitee dieser Stellungnahme wird am Beitragsende gelistet.

Erstellt durch die unter Redaktionskomitee aufgeführten Autoren und die Arbeitsgemeinschaft DOG-Ethik in der Augenheilkunde.

QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Contributor Information

Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG), Email: geschaeftsstelle@dog.org.

Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG):

Gerd Geerling, Johannes Birtel, Hanna Faber, Heiner Fangerau, Andreea Gamulescu, Thilo Gronow, Rudolf Guthoff, Horst Helbig, Martina Herwig-Carl, Hans Hoerauf, Peter Kienbaum, Luise Langhans, Daniel Pauleikhoff, Mathias Roth, Alexander Schuster, Karlheinz Strauß, and Frank Tost

Literatur

- 1.Heckman JJ, Pinto R, Savelyev PA. IPCC: Summary for Policymakers. Glob Warm 15 °C An IPCC Spec Rep impacts Glob Warm 15 °C above preindustrial levels Relat Glob Greenh gas Emiss pathways, Context Strength Glob response to Threat Clim Chang. 2018. [Google Scholar]

- 2.DOG, BVA Kodex der Augenärztinnen und Augenärzte Deutschlands – Grundlagen des augenärztlichen Handelns. https://www.dog.org/wp-content/uploads/2022/04/Kodex-der-Augenaerztinnen-und-Augenaerzte-in-Deutschland_DOG_BVA_final.pdf. Zugegriffen: Internet

- 3.Watts N, Amann M, Arnell N, Ayeb-Karlsson S, Belesova K, Boykoff M, et al. The 2019 report of the Lancet Countdown on Health and Climate Change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate. Lancet. 2019;394(10211):1836–1878. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32596-6. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 4.Karliner J, Slotterback S, Boyd R, Ashby B, Steele K Health care’s climate footprint. How the health sector contributes to the global climate crisis and opportunities for action. Heal care without harm clim heal care Ser. 2019;1(September):48. https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/healthcares-climate-footprint. Zugegriffen: 30.04.2022

- 5.World Medical Association (2019) WMA resolution on climate emergency. World medical association. https://www.wma.net/policies-post/wma-resolution-on-climate-emergency/. Zugegriffen: 30.04.2022

- 6.American Society of Anesthesiologists ASA: Environmental Sustainability. https://www.asahq.org/about-asa/governance-and-committees/asa-committees/environmental-sustainability/greening-the-operating-room. Zugegriffen: 30.04.2022

- 7.Royal College of Aneaesthetists RCoA: Environment and sustainability. https://www.rcoa.ac.uk/about-college/strategy-vision/environment-sustainability. Zugegriffen: 30.04.2022

- 8.Australian and New Zealand College of Anaesthetists ANZCA: statement on environmental sustainability in anaesthesia and pain medicine practice. https://www.anzca.edu.au/getattachment/570003dc-0a18-4837-b8c6-b9c3d2ed5396/PS64(G)-Position-statement-on-environmental-sustainability-in-anaesthesia-and-pain-medicine-practice-(PS64). Zugegriffen: 30.04.2022 [DOI] [PubMed]

- 9.European Society of Anaesthesiology and Intensive Care ESAIC newsletter September 2021: anaesthesiologists and intensivists vs climate change. https://www.esaic.org/esa-news/newsletter-september-2021-anaesthesiologists-and-intensivists-vs-climate-change/. Zugegriffen: 30.04.2022

- 10.Roth M, Hermann M, Geerling G, Guthoff R, et al. Aktuelle und zukünftige Auswirkungen des Wandels der großen Ökosysteme auf die Augenheilkunde. In: Traidl-Hoffmann C, et al., editors. Planetary Health: Klima, Umwelt und Gesundheit im Anthropozän. Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2021. [Google Scholar]

- 11.Schuster M, Richter H, Pecher S, Koch S, Coburn M, Bein T, et al. Ecological sustainability in anaesthesiology and intensive care medicine. A DGAI and BDA position paper with specific recommendations. Anasthesiol Intensivmed. 2020;61(7–8):329–339. [Google Scholar]

- 12.Hategan A, Saperson K, Harms S, Waters H. Humanism and resilience in residency training. Berlin Heidelberg: Springer; 2020. pp. 79–121. [Google Scholar]

- 13.Debnath SK, Debnath M, Srivastava R, Omri A. Expert opinion on drug delivery. Taylor & Francis; 2021. Intervention of 3D printing in health care: transformation for sustainable development; pp. 1659–1672. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 14.Reshetnikov A, Fedorova J, Prisyazhnaya N, Sotnik A, Shamshurina N, Kolesnichenko O. Proceedings of the 2nd world conference on smart trends in systems, security and sustainability, worldS4 2018. Institute of Electrical and Electronics Engineers; 2019. Health management for sustainable development; pp. 51–56. [Google Scholar]

- 15.Luna D, Almerares A, Mayan JC, de Quirós FGB, Otero C. Health Informatics in developing countries: going beyond pilot practices to sustainable implementations: a review of the current challenges. Healthc Inform Res. 2014;20(1):3–10. doi: 10.4258/hir.2014.20.1.3. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 16.Visser W, Brundtland GH. Our common future (‘the Brundtland report’): world commission on environment and development. 2013. pp. 52–55. [Google Scholar]

- 17.BMZ (2021) Agenda 2030 – Die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. https://www.bmz.de/de/agenda-2030. Zugegriffen: 30.04.2022

- 18.Burton MJ, Ramke J, Marques AP, Bourne RRA, Congdon N, Jones I, et al. The lancet global health commission on global eye health: vision beyond 2020. Lancet Glob Health Commission. 2021;9(4):E489–E551. doi: 10.1016/s2214-109x. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 19.Zhang JH, Ramke J, Mwangi N, Furtado J, Yasmin S, Bascaran C, et al. Global eye health and the sustainable development goals: protocol for a scoping review. BMJ Open. 2020;10:e035789. doi: 10.1136/bmjopen-2019-035789. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 20.Morelli J. Environmental sustainability: a definition for environmental professionals. J Environ Sustain. 2011;1(1):1–10. doi: 10.14448/jes.01.0002. [DOI] [Google Scholar]

- 21.Goodland R. ‘The concept of environmental sustainability’, Annual Review of Ecology and Systematics. In: Mollica D, Campbell TT, editors. Sustainability. Routledge; 2009. pp. 207–230. [Google Scholar]

- 22.Costanza R. Ecological sustainability, indicators and climate change 1. 1999. pp. 109–142. [Google Scholar]

- 23.Osterloh F. Klimaschutz im Krankenhaus: Der Strukturwandel hat begonnen. Dtsch Arztebl. 2021;118(26):A1299–A1304. [Google Scholar]

- 24.Thiel CL, Schehlein E, Ravilla T, Ravindran RD, Robin AL, Saeedi OJ, et al. Cataract surgery and environmental sustainability: waste and lifecycle assessment of phacoemulsification at a private healthcare facility. J Cataract Refract Surg. 2017;43(11):1391–1398. doi: 10.1016/j.jcrs.2017.08.017. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 25.Morris DS, Wright T, Somner JEA, Connor A. The carbon footprint of cataract surgery. Eye. 2013;27(4):495–501. doi: 10.1038/eye.2013.9. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 26.Goel H, Wemyss TA, Harris T, Steinbach I, Stancliffe R, Cassels-Brown A, et al. Improving productivity, costs and environmental impact in International Eye Health Services: Using the “Eyefficiency” cataract surgical services auditing tool to assess the value of cataract surgical services. BMJ Open Ophthalmol. 2021;6(1):1–11. doi: 10.1136/bmjophth-2020-000642. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 27.Tauber J, Chinwuba I, Kleyn D, Rothschild M, Kahn J, Thiel CL. Quantification of the cost and potential environmental effects of unused pharmaceutical products in cataract surgery. JAMA Ophthalmol. 2019;137(10):1156–1163. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2019.2901. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 28.Echevarría-Lucas L, Senciales-González JM, Medialdea-Hurtado ME, Rodrigo-Comino J. Impact of climate change on eye diseases and associated economical costs. Int J Environ Res Pu. 2021 doi: 10.3390/ijerph18137197. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 29.Abfallmanager Medizin OP-Besteck : Einweg- oder Mehrwegprodukte im Klinikum nutzen? https://www.abfallmanager-medizin.de/themen/op-besteck-einweg-oder-mehrwegprodukte-im-klinikum-nutzen/. Zugegriffen: 30.04.2022

- 30.Unger D. Kreislaufwirtschaft: Projektbeispiel: Recycling von OP-Einweginstrumenten. Klin Einkauf. 2021;03(01):16–16. doi: 10.1055/s-0040-1726207. [DOI] [Google Scholar]

- 31.Biegel-Engler A. Communications of the Federal Environmental Agency on perfluorinated and polyfluorinated chemicals (PFCs) in drinking water. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2017;60(3):341–346. doi: 10.1007/s00103-016-2507-4. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 32.World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240012226. Zugegriffen: 20.12.2022

- 33.Wong YL, Noor M, James KL, Aslam TM. Ophthalmology going greener: a narrative review. Ophthalmol Ther. 2021;10(4):845–857. doi: 10.1007/s40123-021-00404-8. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 34.Tennison I, Roschnik S, Ashby B, Boyd R, Hamilton I, Oreszczyn T, et al. Health care’s response to climate change: a carbon footprint assessment of the NHS in England. Lancet Planet Health. 2021;5(2):e84–e92. doi: 10.1016/S2542-5196(20)30271-0. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 35.Hahn U, Herrmann M, Traidl-Hoffmann C, Schmincke C, Schulz C. Für eine klimagerechte Gesundheitsversorgung in Deutschland (Version 1.0) KLUG Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit; 2021. [Google Scholar]

- 36.Chang DF, Mamalis N. Guidelines for the cleaning and sterilization of intraocular surgical instruments. J Cataract Refract Surg. 2018;44:765–773. doi: 10.1016/j.jcrs.2018.05.001. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 37.Ist die Wiederaufbereitung von Einmalartikeln hygienisch vertretbar? https://www.oegsv.com/guidelines/art_koller.htm. Zugegriffen: 30.04.2022

- 38.Nachhaltig gedacht: Asklepios Klinik Altona startet Recycling-Projekt für Medizinprodukte. https://www.asklepios.com/presse/presse-mitteilungen/hamburg/altona/meldungen-2021/recyclingprojekt-op~ref=177909d5-318f-4c1d-9649-e8fa82bb2dd1~. Zugegriffen: 30.04.2022

- 39.320 Grad Mediziner warnt vor „Müll-Tsunami“. Circular Economy. https://320grad.de/2021/10/28/mediziner-warnt-vor-muell-tsunami/. Zugegriffen: 30.04.2022

- 40.Juergens L, Michiels S, Borrelli M, Spaniol K, Guthoff R, Schrader S, et al. Intraoperative OCT—Real-World User Evaluation in Routine Surgery. Klin Monbl Augenheilkd. 2021;238(6):693–699. doi: 10.1055/a-1389-5815. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 41.Menapace R, Schartmüller D, Röggla V, Reiter GS, Leydolt C, Schwarzenbacher L. Ultrasound energy consumption and macular changes with manual and femtolaser-assisted high-fluidics cataract surgery: a prospective randomized comparison. Acta Ophthalmol. 2022;100(2):e414–22. doi: 10.1111/aos.14983. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 42.Sachers F, Goldblum D. Capsulorhexis real-life—experienced surgeon versus Femto laser assisted cataract surgery (FLACS) as reported in literature. Klin Monbl Augenheilkd. 2018;235(4):409–412. doi: 10.1055/a-0581-8588. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 43.Schweitzer C, Brezin A, Cochener B, Monnet D, Germain C, Roseng S, et al. Femtosecond laser-assisted versus phacoemulsification cataract surgery (FEMCAT): a multicentre participant-masked randomised superiority and cost-effectiveness trial. Lancet. 2020;395(10219):212–224. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32481-X. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 44.Tuifua TS, Sood AB, Abraham JR, Srivastava SK, Kaiser PK, Sharma S, et al. Epiretinal membrane surgery using Intraoperative OCT-guided membrane removal in the DISCOVER study versus conventional membrane removal. Ophthalmol Retina. 2021;5(12):1254–1262. doi: 10.1016/j.oret.2021.02.013. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 45.Empfehlung von DGAI, BDA, DOG, BDOC und BVA Empfehlungen zur anästhesiologischen Versorgung in der Ophthalmochirurgie. [DOI] [PubMed]

- 46.Sulbaek Andersen MP, Sander SP, Nielsen OJ, Wagner DS, Sanford TJ, Wallington TJ. Inhalation anaesthetics and climate change. Br J Anaesth. 2010;105(6):760–766. doi: 10.1093/bja/aeq259. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]