Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) e la resistenza agli antibiotici (Antimicrobial Resistance, AMR) rappresentano una vera e propria emergenza sanitaria, con un impatto rilevante in termini clinici, sociali ed economici [1].

L’utilizzo eccessivo e inappropriato di farmaci antimicrobici è uno dei principali fattori di insorgenza della resistenza agli antibiotici nei patogeni umani, a causa di mutazioni o scambi genetici che ne facilitano la sopravvivenza. Gli effetti della resistenza, ovvero l’incapacità di un antibiotico, somministrato alle dosi terapeutiche, di ridurre la sopravvivenza o inibire la replicazione di un batterio patogeno, comportano gravi rischi di salute pubblica a livello globale, con aumento di mortalità per infezioni e ingenti costi sanitari e sociali. L’antibiotico-resistenza è un fenomeno multifattoriale e multisettoriale, contro il quale interventi singoli e sporadici mostrano un impatto limitato [1, 2]. Una delle più importanti conseguenze derivanti da tale fenomeno è rappresentata dalle ICA che, assenti al momento del ricovero, si manifestano in un individuo durante la degenza in ospedale o in un qualsiasi contesto assistenziale, con una sempre più crescente selezione di ceppi di patogeni Multi-Drug Resistant (MDR).

A livello europeo, ogni anno, le ICA colpiscono circa 4 milioni di pazienti e sono causa di oltre 37.000 decessi, di cui solo 10.000 in Italia. I costi per la gestione di queste infezioni, inoltre, superano il miliardo di €/anno, con un impatto economico notevole anche in termini di prolungamento dei tempi di degenza e maggior impiego di antibiotici. I dati provenienti dagli ospedali italiani mostrano un’incidenza di ICA del 5 ± 10%, con un tasso di mortalità fino al 20 ± 30% [1-6].

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha inoltre stimato che, tra il 2015 e il 2050, circa 2.4 milioni di persone potrebbero morire in Europa, Nord America e Australia a causa di infezioni da superbatteri, con la perdita di circa 1.75 milioni di anni di vita aggiustati per la disabilità (disability-adjusted life years, DALYs). Solo in Italia, sempre il modello OCSE stima 500.000 vite e 31.100 DALYs persi a causa delle resistenze microbiche [3-6].

Ancor di più negli ultimi anni, pertanto, la lotta alla resistenza antimicrobica e alle ICA è al centro dell’attenzione delle principali istituzioni internazionali, quali l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Commissione Europea, il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie Infettive (European Center for Disease Prevention and Control, ECDC) che, in sinergia con autorità competenti e stakeholder internazionali, si propongono di coordinare e rafforzare tutte le azioni di contrasto dei rischi che hanno origine dall’interfaccia tra ambiente, animali e uomo, riconoscendo l’importanza di un approccio ‘One Health’ [7].

Nel processo di contaminazione del paziente negli ambienti di cura e di assistenza, il contesto ambientale ricopre un ruolo fondamentale come reservoirs per i microrganismi, in particolare le superfici di confinamento e di arredo, aumentando il rischio di contaminazione crociata attraverso il contatto diretto e/o indiretto con il paziente [8].

Numerosi studi hanno infatti dimostrato che le superfici ospedaliere sono persistentemente contaminate da numerosi patogeni multiresistenti, tra cui, i più frequenti, sono Staphylococcus spp. (incluso Staphylococcus aureus meticillino-resistente, MRSA), Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae) e Pseudomonas spp [6, 8].

Un ambiente pulito e igienico è considerato una delle componenti centrali dei programmi di prevenzione e controllo delle infezioni, con procedure di igienizzazione di tutti gli arredi e gli oggetti che interagiscono con gli individui [6, 8].

Il ruolo dell’igiene nelle strutture ospedaliere, dunque, per la riduzione delle ICA e della trasmissione infettiva, è di fondamentale importanza.

Comunemente, la disinfezione tradizionale si basa su sostanze chimiche, i cui fattori determinanti per l’efficacia biocida sono:

tempo di contatto;

concentrazione;

temperatura;

ph;

presenza di materiale organico;

tipo di microrganismo.

Tuttavia, tali sostanze, oltre a mostrare un elevato impatto ambientale, si rilevano di scarsa efficienza nella decontaminazione, in quanto non ne riescono a prevenire la ricontaminazione. Inoltre, l’ampio impiego di disinfettanti, associato a un uso eccessivo di antibiotici, determina una forte pressione selettiva sui microrganismi, con maggiore diffusione di specie resistenti e conseguenti infezioni difficilmente trattabili dal punto di vista farmacologico [6, 8-13].

I principali svantaggi a essi riconducibili, dunque, sono:

limitata efficacia biocida nel tempo (fino a 20-30 minuti dopo l’applicazione), con successiva crescita esponenziale degli agenti microbiologici;

diversa efficacia del disinfettante in funzione delle caratteristiche fisico–chimiche del materiale trattato;

capacità di sviluppo di mutazioni responsabili di fenomeni di biocida resistenza anche crociata;

problemi allergenici e di inquinamento ambientale.

Tutto ciò comporta un processo di selezione naturale dei ceppi microbici patogeni, sempre più resistenti alle comuni tecniche di disinfezione [6, 8, 12, 14].

Siamo testimoni di un’epoca in cui la rivoluzione scientifica, tecnologica e digitale sta impattando in modo dirompente settori fondamentali della società umana come quello della salute, creando i presupposti per una sanità di qualità, sostenibile e di precisione [15, 16]. Tuttavia, in molti contesti locali, incluse molte regioni italiane, il passaggio all’innovazione è ancora limitato e disomogeneo e lo sviluppo e la disponibilità di tecnologie sanitarie più innovative non sono accompagnati da omogenee opportunità di accesso e garanzie di sostenibilità su tutto il territorio. Se da un lato, infatti, l’innovazione dirompente offre nuove opportunità, dall’altro pone la necessità di un urgente shift culturale e organizzativo [16].

Per far sì che si sviluppi una vera e propria trasformazione della sanità e che i cittadini abbiano accesso alle innovazioni, è necessario un cambio di paradigma che deve partire da una visione olistica e strategica della salute a livello di Sistema Paese. Oggi più che mai, dovrà essere implementato un approccio globale, integrato e coordinato che ponga la persona e il suo benessere al centro con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder.

L’innovazione può essere categorizzata sulla base del suo impatto sugli stakeholder come non dirompente o incrementale (non-disruptive o sustaining) o dirompente (disruptive) [16]. Le innovazioni dirompenti si riferiscono a innovazioni la cui introduzione mette de facto in discussione i vecchi sistemi, creando nuovi attori nel palcoscenico del sistema e rispondendo ai bisogni di nuovi gruppi di persone ovvero fornendo alle medesime persone nuovi prodotti, marginalizzando quelli vecchi e apportando valore agli stakeholder attivi nell’implementazione dell’innovazione, adattandosi con successo al cambiamento. L’innovazione dirompente richiede una nuova cultura professionale da sviluppare. Contrariamente all’innovazione dirompente, un’innovazione incrementale non crea nuovi mercati o reti di valore, ma modifica solo le maglie di quelle esistenti apportando un limitato incremento di valore, consentendo alle imprese interne di competere contro i miglioramenti sostenuti dall’uno e dall’altro. Un’innovazione incrementale può essere “discontinua” (cioè “trasformazionale” o “rivoluzionaria” o “radicale”) o “continua” (cioè “evolutiva”) [16].

Una solida conoscenza dei punti di forza e di debolezza degli attuali modelli organizzativi, unita alla capacità di trasformare dati rilevanti in informazioni pertinenti, consentiranno ai manager dei sistemi sanitari di prendere decisioni appropriate, basate su prove di efficacia concrete, garantendo ai cittadini un accesso equo e tempestivo a trattamenti/tecnologie innovativi/e [17].

In tale contesto, al fine di coniugare sostenibilità e accesso all’innovazione secondo la prospettiva della Value Based Health Care (VBHC), appare indispensabile introdurre, diffondere e implementare strumenti evidence-based, come l’Health Technology Assessment (HTA), orientati alla razionalizzazione delle risorse disponibili, secondo logiche di equità sociale e, soprattutto, di efficienza allocativa [18, 19]. L’HTA è riconosciuto come lo strumento principe per bilanciare l’esigenza di raggiungere la più ampia accessibilità/copertura possibile al netto degli alti costi che l’innovazione registra all’affaccio sul mercato, utilizzato con l’obiettivo di accertare il valore complessivo di una tecnologia con riferimento all’utilità sociale del trattamento [20].

L’HTA, inteso come la valutazione sistematica e multidimensionale di una nuova tecnologia nel settore sanitario, ha un ruolo chiave nel fornire le informazioni evidence based necessarie affinché i decision maker prendano le giuste decisioni al fine di promuovere la vera innovazione ad alto valore [20, 21].

L’HTA, inoltre, è impiegato oggi come strumento di supporto alle decisioni politiche e gestionali in tema di salute e si configura come strumento di governance, in quanto consente di guidare in maniera razionale i sistemi sanitari [18]. In tale prospettiva appare evidente come anche la Sanità Pubblica, ossia la scienza che si occupa di promuovere la salute della comunità dei cittadini, debba avvalersi di tale strumento per supportare scelte di valore per l’intera popolazione.

Pertanto, l’HTA rappresenta uno strumento evidence-based fondamentale per supportare scelte di valore anche in un ambito complesso e di assoluta priorità in Sanità Pubblica, come quello relativo alla gestione delle infezioni correlate all’assistenza e della resistenza agli antibiotici che comportano elevati oneri sociali ed economici per il nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e per l’intera società.

Il rischio infettivo, ossia il rischio per i pazienti, visitatori e operatori di contrarre un’infezione durante la permanenza in ospedale o in strutture di residenza assistita, è uno dei principali problemi di gestione negli ambienti sanitari. In Italia, nel 2016 la prevalenza di pazienti con almeno un’infezione correlata all’assistenza era pari all’8,03% (1.186 casi), calcolata come numero di pazienti con almeno una ICA sul totale dei pazienti eleggibili [22].

Le cause sono molteplici e tra le principali ricordiamo: la progressiva introduzione di nuove tecnologie sanitarie, con l’uso prolungato di dispositivi medici invasivi e gli interventi chirurgici complessi, che, pur migliorando le possibilità terapeutiche e l’esito della malattia, possono favorire l’ingresso di microrganismi in sedi corporee normalmente sterili; l’indebolimento del sistema di difesa dell’organismo (immunosoppressione) o gravi patologie concomitanti; la scarsa applicazione di misure di igiene ambientale e di prevenzione e controllo delle infezioni in ambito assistenziale; l’emergenza di ceppi batterici resistenti agli antibiotici, dovuta soprattutto all’uso scorretto o eccessivo di questi farmaci, che complica ulteriormente il decorso di molte ICA [1].

Queste infezioni hanno un impatto clinico ed economico rilevante. Secondo il primo rapporto globale dell'OMS [23], le ICA provocano un prolungamento della durata di degenza, disabilità a lungo termine, aumento della resistenza dei microrganismi agli antibiotici, un carico economico aggiuntivo per i sistemi sanitari e per i pazienti e le loro famiglie e una significativa mortalità in eccesso. In Europa, le ICA provocano ogni anno 16 milioni di giornate aggiuntive di degenza, 37.000 decessi attribuibili, 110.000 decessi per i quali l’infezione rappresenta una concausa. I costi vengono stimati in approssimativamente 7 miliardi di Euro, includendo solo i costi diretti [24].

Secondo l'ECDC ogni anno nell’Unione Europea, circa 4 milioni di pazienti contraggono un’infezione in ospedale e circa 37.000 di loro ne muoiono come diretta conseguenza. I tipi più comuni di infezione sono le infezioni del tratto urinario, la polmonite, le infezioni del sito chirurgico, le infezioni del sangue e le infezioni gastro-intestinali [24].

Gli ambienti sanitari svolgono un ruolo importante nella trasmissione delle ICA e, pertanto, adeguati ed efficienti processi di sanificazione sono fondamentali per il controllo di questo tipo di infezioni.

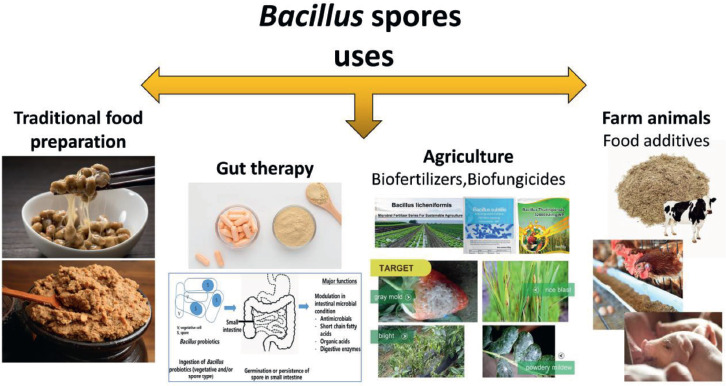

La limitazione di eventuali danni per la salute e per l’ambiente, negli ultimi anni, ha spinto la ricerca sperimentale a proporre nuovi approcci rispetto alla disinfezione chimica convenzionale (Conventional Chemical Cleaning, CCC) [6, 8]. Tra questi, grazie ai risultati di studi condotti negli anni 2012-2013 in alcuni ospedali italiani e nell’ospedale di Lokeren, in Belgio, è stato proposto un nuovo sistema di igienizzazione basato sui principi della modulazione del microbiota, analogamente a quanto già ampiamente riportato per la salute dell’uomo e denominato Probiotic Cleaning Hygiene System (PCHS) [8].

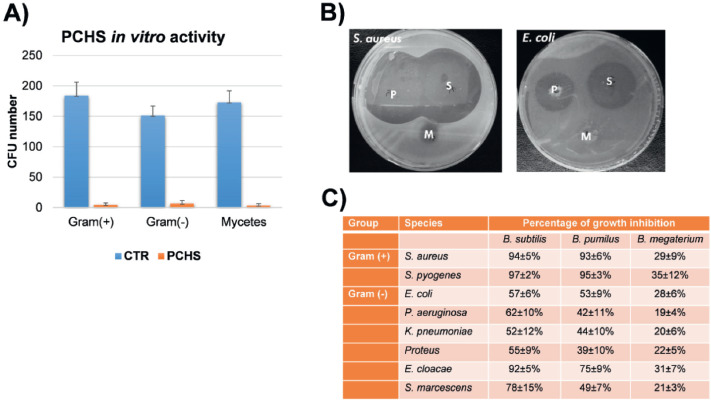

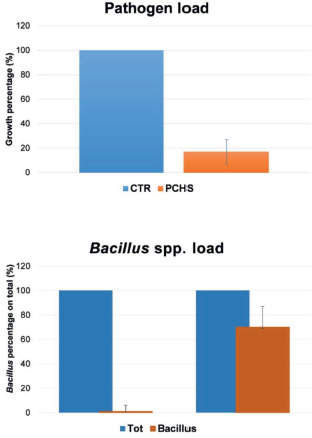

L’utilizzo di tale sistema, basato su detergenti ecosostenibili (fully ecolabelled) contenenti selezionate spore di batteri probiotici appartenenti al genere Bacillus, è in grado di ridurre stabilmente la contaminazione patogena sulle superfici trattate, inducendo un decremento fino a 2 Log delle resistenze precedentemente osservabili e senza indurre selezione di AMR [25-28]. Questi batteri sono, infatti, in grado di colonizzare le superfici su cui vengono applicati, contrastando la proliferazione delle altre specie batteriche e/o fungine potenzialmente patogene (legge di Gause), grazie a un’azione competitiva [8].

Il meccanismo d’azione è duplice: il principale si basa sull’esclusione competitiva che i Bacillus del PCHS sono in grado di esercitare sulle specie patogene, l’altro sulla loro capacità di produrre composti antimicrobici capaci di inibire la crescita di batteri Gram-positivi e Gram-negativi, con conseguente effetto positivo sia sull’AMR sia sulla incidenza di ICA [6, 29, 30].

Il sistema PCHS agisce sulla rimodulazione stabile del microbiota ospedaliero presentando, nell’arco di diverse settimane, un effetto “riequilibrante”, aspecifico e graduale [8]. Tuttavia, presentandosi la necessità di attaccare in modo specifico e rapido determinati tipi di contaminazione (come, ad esempio, in caso di focolai epidemici, o di pazienti colonizzati da specifici ceppi batterici), si è preso in considerazione il possibile uso di batteriofagi litici come decontaminanti ambientali. I batteriofagi sono, infatti, virus in grado di attaccare solo le cellule batteriche (quindi sicuri per tutti gli organismi eucariotici), sono specifici (ogni tipo di fago è diretto contro un solo tipo di batterio) e agiscono rapidamente [31, 32].

I primi studi riguardanti i batteriofagi e la loro azione antibatterica risalgono già a partire dagli anni ’20 del secolo scorso, e dagli anni ’30 in poi numerose pubblicazioni evidenziarono la validità dei fagi nel trattamento di infezioni da Shigella e Salmonella, nelle peritoniti, nelle infezioni cutanee e chirurgiche, nella setticemia, nelle infezioni del tratto urinario e nelle infezioni otorinolaringoiatriche. I risultati delle sperimentazioni condotte fino a oggi hanno dimostrato come il trattamento delle superfici con fagi, in aggiunta al PCHS, promuova, dunque, ulteriormente le capacità stabilizzanti dei probiotici presenti nel sistema, garantendo una rapida e specifica decontaminazione dall’agente bersaglio [31, 32].

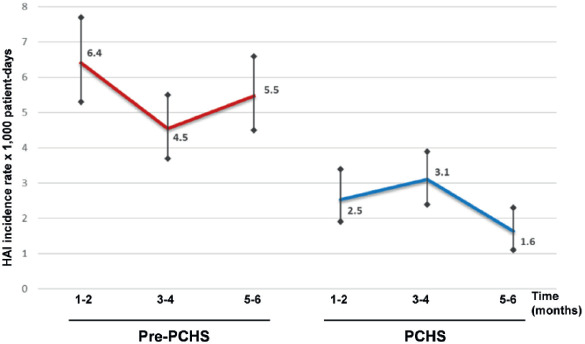

Gli interventi ambientali basati sulla modulazione del microbiota con sistema PCHS sono stati oggetto di recenti pubblicazioni scientifiche, con vantaggi significativi nella limitazione della diffusione di AMR e nella riduzione del rischio di infezioni e del consumo di antibiotici e dei costi associati. I risultati a oggi descritti dimostrano, infatti, che il PCHS è in grado di ridurre costantemente i patogeni di superficie fino al 90% in più rispetto ai disinfettanti convenzionali, senza indurre la selezione di ceppi resistenti ai farmaci e come dimostrato dalle analisi molecolari dell’interno resistoma del microbiota presente sulle superfici trattate [6]. Nello studio multicentrico condotto nel 2018 da Caselli et al. [33] il sistema PCHS, rispetto ai dati ascrivibili alla disinfezione chimica, ha mostrato ridurre l’incidenza cumulativa di ICA dal 4,8 al 2,3%. Inoltre, sempre Caselli et al., nel 2019, hanno descritto una riduzione fino al 99% dei geni di resistenza antimicrobica contenuti nei microbi di superficie [28].

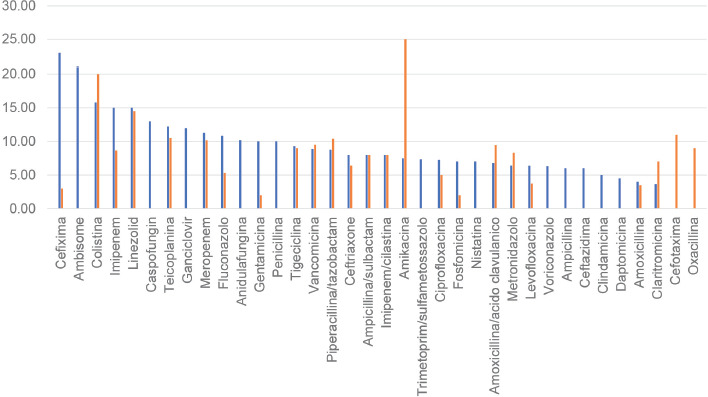

L’analisi economica riportata, invece, ha mostrato una riduzione del costo medio di gestione di un singolo episodio di ICA, durante la sperimentazione clinica con PCHS, da € 213,7 ± 915,3 a € 116,3 ± 249,9, con una riduzione complessiva dei costi del 45,6%. Anche l’impatto economico riguardante i farmaci antimicrobici associati alle ICA è diminuito da € 60.062,17 a € 14.767,00 con una riduzione del 75,4% dei costi totali a esse associati [28].

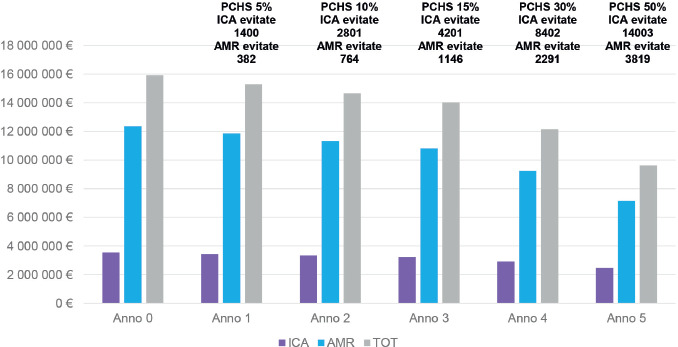

Nello studio di Tarricone et al. del 2020 [6], che riprende i dati di uno studio multicentrico, precedentemente condotto, pre-post [33], di tipo interventistico, sono stati confrontati gli attuali scenari di utilizzo della CCC con possibili scenari futuri che considerano un aumentato utilizzo del PCHS, dal 5 al 50% nei prossimi cinque anni, nella prospettiva ospedaliera italiana.

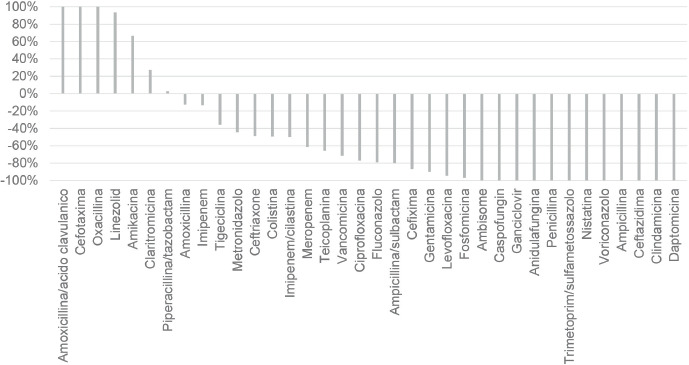

Lo studio ha riportato un’incidenza cumulativa di ICA diminuita significativamente dal 4,6 al 2,4% [6]. Dall’analisi è emerso, inoltre, che il costo del trattamento farmacologico per un paziente con ICA è diminuito da € 272 nel periodo di utilizzo di sistema CCC a € 110 con il successivo impiego di PCHS, con una riduzione del 59,8% per paziente. Il costo complessivo dei farmaci associati ai trattamenti delle ICA è risultato pari a € 52.004 nella fase CCC e pari a € 10.954 nella fase PCHS, con riduzione dei costi totali dei farmaci del 78,9%. Anche il trattamento delle ICA resistenti agli antibiotici ha registrato un risparmio dell’84%. Il costo medio per il trattamento di ogni singolo paziente resistente agli antibiotici, infatti, è risultato pari a € 859,98 e € 288,23, rispettivamente per CCC e PCHS, con una riduzione dei costi del 66% [6].

L’impiego di PCHS ha determinato, dunque, una riduzione del numero di pazienti con ICA resistenti ai farmaci e dei costi farmacologici a esse associati. Gli autori, infine, stimano che l’introduzione del solo PCHS come sistema di sanificazione ordinaria in 5 anni porterebbe a risparmi variabili da 14 a 457,5 milioni di euro per i sistemi sanitari [6].

Nel pieno della pandemia COVID-19, infine, un nuovo studio condotto dal Centro Ricerche CIAS dell’Università di Ferrara [33], ha testato la capacità antivirale del sistema di sanificazione PCHS, con l’obiettivo di poterlo utilizzare anche per la prevenzione della diffusione del nuovo coronavirus. I risultati hanno mostrato una buona attività di riduzione su tutti i virus inviluppati testati, incluso il SARS-CoV-2. Inoltre, è stato dimostrato come l’attività antivirale del sistema PCHS, a differenza di quella dei disinfettanti chimici che si esaurisce dopo solo 1 ora dall’applicazione, permanga stabilmente sulle superfici trattate fino a 24 ore dal trattamento [34].

I risultati, con ulteriori e sempre più approfondite indagini da eseguire a supporto, rappresentano dunque una possibile e valida azione strategica nella lotta al contrasto delle resistenze antimicrobiche e delle infezioni a esse associate, non solo in ambito sanitario ma anche in contesti comunitari.

Oggi risulta, quindi, necessario attuare una strategia preventiva efficace, migliorando la gestione dei diversi presidi contro le ICA e, quindi, garantendo gli strumenti più appropriati per la sanificazione degli ambienti ospedalieri e non, e implementando l’uso di sistemi innovativi sempre più efficaci, sicuri (per sé e per l’ambiente circostante) e sostenibili. In tale contesto, al fine di coniugare sostenibilità e accesso all’innovazione secondo la prospettiva della Value Based Health Care, appare indispensabile applicare strumenti evidence-based come l’HTA, anche a queste tecnologie al fine di razionalizzare le risorse disponibili, secondo logiche di equità sociale e, soprattutto, di efficienza allocativa.

Sulla base delle premesse descritte, il presente report si pone come obiettivo principale quello di analizzare e sistematizzare, secondo la metodologia Health Technology Assessment (HTA), le evidenze scientifiche a supporto del PCHS, fornendo una visione d’insieme sull’impatto clinico, economico, etico e organizzativo del suo utilizzo nel contesto di cura italiano.

Tale valutazione affronta le seguenti tematiche:

epidemiologia delle ICA in Italia e loro impatto per la salute pubblica;

sistemi di sanificazione attualmente disponibili in Italia;

il PCHS: caratteristiche della tecnologia, aspetti di efficacia e sicurezza;

un sistema di sanificazione a base di probiotici per la riduzione delle infezioni correlate all’assistenza e la resistenza antimicrobica: analisi dell’impatto sul budget;

impatto ambientale per la Salute Pubblica degli attuali sistemi di sanificazione di ambienti/superfici in setting assistenziale e comunitario e potenziali benefici dei nuovi sistemi innovativi;

analisi delle principali raccomandazioni nazionali su sanificazione e disinfezione degli ambienti sanitari;

valutazione etica dell’utilizzo del PCHS in Italia.

Il report si chiude, infine, con gli elementi chiave per il processo decisionale che sintetizzano quanto descritto nel report. L’elaborazione di questo report è avvenuta, secondo la metodologia HTA, attraverso la creazione di un gruppo di lavoro multidisciplinare che ha identificato, analizzato e, successivamente, sintetizzato tutte le evidenze disponibili sull’argomento. Sono state, quindi, eseguite revisioni della letteratura scientifica e le evidenze sono state selezionate secondo criteri di inclusione precostituiti, organizzate sulla base dei domini HTA seguendo il Core Model® dell’European Network per l’Health Technology Assessment (EuNetHTA) [35].

Coerentemente con l’approccio dell’HTA, la stesura del presente report ha previsto, inoltre, la definizione e l’attivazione di un tavolo multidisciplinare di esperti per discutere e approfondire le tematiche legate alla tecnologia sanitaria oggetto di valutazione HTA. Questa attività ha rappresentato una fase di appraisal, in cui i risultati della ricerca effettuata per l’elaborazione del report sono stati sottoposti all’attenzione di un expert panel che ha fornito indicazioni utili a rifinire e sistematizzare i risultati dello studio e delle evidenze prodotte.

Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) sono una tipologia di infezioni che si sviluppano in un paziente durante un processo di cura, in qualsiasi ambito assistenziale (reparti ospedalieri, day-hospital/day-surgery, ambulatori, reparti di lungodegenza, strutture residenziali territoriali e assistenza domiciliare), che non erano presenti o in incubazione al momento del ricovero [1].

Le ICA sono un grave problema di salute pubblica e rappresentano un “evento avverso” frequente durante l’erogazione delle cure, causando esiti diversi tra i quali una degenza ospedaliera prolungata, potenziali disabilità a lungo termine, un aumento dei decessi e costi aggiuntivi per i sistemi sanitari [2].

A livello europeo, ogni anno, le ICA colpiscono circa 4 milioni di pazienti, con circa 16 milioni di giornate di degenza aggiuntive e sono causa di oltre 37.000 decessi, di cui solo 10.000 in Italia. I costi per la gestione di queste infezioni, inoltre, superano il miliardo di €/anno, con un impatto economico notevole anche in termini di prolungamento dei tempi di degenza e maggior impiego di antibiotici [3, 4].

In Italia si verificano ogni anno circa 450-700 mila casi di ICA nei pazienti ospedalizzati [5]. Anche se il 30% di esse sono ritenuti evitabili [5] e diversi interventi hanno dimostrato efficaci risultati nel ridurre il carico di tali infezioni, le ICA e la resistenza antimicrobica (AMR), fenomeni tra loro correlati, sono causa di un trend epidemiologico in costante crescita, con un grave impatto sia in termini di salute che in termini economici [6].

Studi recenti, condotti dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) hanno stimato che in assenza di interventi efficaci, il numero di ICA complicate da AMR entro il 2050, potrebbe provocare la morte di 10 milioni di persone l’anno [3, 7-8].

Inoltre, una revisione sistematica delle infezioni causate da batteri resistenti agli antibiotici nell’Unione Europea (UE), ha stimato circa 670.000 casi nel 2015, di cui il 63,5% associato all’assistenza sanitaria, con circa 33.000 decessi e 870.000 anni di vita aggiustati per la disabilità (Disability-Adjusted Life Years, DALYs) attribuibili a queste infezioni [9].

Naturalmente tutto questo si riflette sul piano economico, non solo su perdita di vite ma anche di giornate lavorative e su un maggiore utilizzo di risorse sanitarie. È stato stimato, infatti, che le 16 milioni di giornate aggiuntive di degenza comportano un costo approssimativo di 7 miliardi di euro [9-10].

Per tali ragioni, negli ultimi anni si è assistito a un vero e proprio segnale di allarme contro le infezioni associate all’assistenza sanitaria e la resistenza antimicrobica da parte delle principali istituzioni internazionali, quali l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Commissione Europea, il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie Infettive (European Center for Disease Prevention and Control, ECDC), con l’unico obiettivo di coordinare e rafforzare tutte le misure di prevenzione e controllo di tali fenomeni in costante aumento [11].

A tal proposito, inoltre, nel 2016, l’OMS ha condiviso un framework per la valutazione della prevenzione e controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie per acuti, ma estendibile anche a tutte le altre strutture di ricovero, al fine di supportare l’implementazione delle principali linee guida condivise a livello internazionale e delle loro componenti essenziali di prevenzione delle infezioni. Si tratta di uno strumento di strategia multimodale che, nonostante le differenze strutturali e organizzative esistenti tra i Paesi ad alto, medio e basso reddito, può essere applicato a livello globale, rivelandosi utile in un’ottica di pianificazione di azioni di miglioramento e di monitoraggio del raggiungimento di standard e requisiti definiti a livello internazionale [12].

Per quanto riguarda il contesto italiano, invece, il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025 e il Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020, prorogato al 2021, sottolineano l’importanza di raccogliere dati sulle ICA e sul consumo di antibiotici in tutte le unità sanitarie, al fine di contrastare la diffusione di microrganismi multiresistenti, in particolar modo in seguito alla pandemia da COVID-19, responsabile di un ulteriore incremento di tali fenomeni e di un rallentamento dei sistemi di sorveglianza [13-14].

Tuttavia, attualmente non è ancora disponibile un sistema di sorveglianza nazionale delle ICA e i dati relativi sono limitati agli studi di prevalenza puntuale [15].

La prima regione italiana che ha coordinato attività volte a valutare la fattibilità di un programma di sorveglianza nazionale delle ICA secondo i protocolli europei è stata l’Emilia-Romagna, nel 2006. Tuttavia, l’obiettivo di estendere tale programma nelle diverse regioni italiane non è stato raggiunto, registrando un’adesione volontaria solo da parte di alcune regioni e ospedali. Al fine di far fronte a tale disomogeneità nazionale, il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) ha avviato, insieme all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e in collaborazione con altre unità operative, un progetto denominato “Sostegno alla Sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza anche a supporto del PNCAR” (2019), così da predisporre e implementare un piano per un sistema nazionale dedicato alla sorveglianza delle ICA. Tale progetto si pone, inoltre, l’obiettivo di attribuire la responsabilità delle attività di sorveglianza a personale dedicato, di istituire percorsi formativi specialistici e utilizzare i risultati così ottenuti per programmare interventi di miglioramento [14, 16].

L’attuale programma di sorveglianza italiano, in accordo con quanto previsto dall’ECDC, si articola nei seguenti punti:

sistema di sorveglianza nazionale delle infezioni del sito chirurgico (SNICh);

sistema di sorveglianza nazionale delle infezioni in terapia intensiva (SITIN);

studio di prevalenza delle infezioni correlate all’assistenza negli ospedali per acuti, e nelle strutture residenziali per anziani, coordinati da ECDC.

Accanto a questi sistemi ve ne sono altri definiti dal PNCAR 2017-2020: sorveglianza delle infezioni da C. Difficile e la sorveglianza delle infezioni da MRSA, che sono in corso di implementazione [17].

La più recente indagine italiana sulla prevalenza puntuale (PPS) delle ICA negli acuti, condotta nel 2016 nell’ambito dell’indagine dell’ECDC sulle ICA nell’UE e nello Spazio economico europeo (SEE), ha riscontrato che la prevalenza di pazienti con almeno una ICA era dell’8% [17].

Diversi sono i fattori di rischio associati allo sviluppo delle ICA, quali [18]:

età del paziente (anziani o neonati, specie se prematuri);

indebolimento delle difese immunitarie;

infezioni o malattie concomitanti;

malnutrizione;

obesità;

scarsa igiene ambientale ospedaliera;

inadeguata igiene delle mani degli operatori;

utilizzo prolungato di dispositivi medici invasivi;

durata del ricovero (più è lunga maggiore è il rischio);

assunzione prolungata di antibiotici e/o antibiotico-resistenza.

Diverse sono anche le tipologie di infezioni correlate all’assistenza sanitaria. Recenti studi hanno evidenziato che le ICA più frequenti sono le infezioni del torrente ematico associate alla linea centrale (CLABSI) (14,0-35,8%), le infezioni del tratto urinario associate al catetere (CAUTI) (23,6-30,9%), le infezioni del sito chirurgico (SSI) (12,2%) e la polmonite associata al ventilatore (VAP) (15-28,6%) [19-20]. La diversa tipologia di infezioni dipende, anche, dalla diversa tipologia di microrganismi che le determinano. Fin dall’inizio degli anni ’80, le ICA erano dovute principalmente a batteri Gram-negativi (come ad esempio, E. coli e K. pneumoniae). Poi, a causa dell’utilizzo sempre maggiore e/o inappropriato della terapia antibiotica, sono aumentate le infezioni sostenute da patogeni Gram-positivi (soprattutto Enterococchi e Stafilococcus epidermidis) e quelle da miceti (soprattutto Candida), mentre sono diminuite quelle sostenute da Gram-negativi. Tuttavia, recentemente, alcuni Gram-negativi, come gli enterobatteri produttori carbapenemasi (CPE) e Acinetobacter spp, sono diventati molto più frequenti in ambito assistenziale [21].

La prevenzione e il controllo delle ICA sono necessarie per il rilevamento di nuovi casi di infezione [22, 23]. Occorre però pianificare e attuare programmi di controllo a diversi livelli (nazionale, regionale, locale), per garantire l’implementazione di quelle misure che si sono dimostrate efficaci nel ridurre al minimo il rischio di complicanze infettive. Sebbene le ICA siano comunemente attribuibili ai fattori intrinseci del paziente e alla qualità di assistenza fornita, è stato dimostrato che un sistema organizzativo specifico contribuirebbe a prevenirle [14].

A tal fine è stato istituito il Comitato per il contrasto delle infezioni ospedaliere (CIO), strumento che consente di mantenere un alto il livello di attenzione, di definire dimensioni e caratteristiche del problema, indirizzare gli interventi, monitorare i progressi mediante l’utilizzo di indicatori specifici e individuare tempestivamente eventi sentinella ed epidemie [24].

Conoscere i dati più aggiornati sul burden epidemiologico delle ICA è di fondamentale importanza per comprendere meglio il problema e individuare i fattori di rischio a esso correlati. Tutto ciò permette di istituire e/o implementare sistemi di sorveglianza nazionali, che siano uniformi e conformi con gli attuali protocolli europei, al fine di pianificare le più idonee misure di prevenzione per il contenimento e la riduzione dell’impatto sociale ed economico notevole di questa grave minaccia per la salute pubblica.

Sulla base delle premesse sopra descritte, l’obiettivo di questo capitolo è quello di analizzare e sistematizzare le evidenze attualmente disponibili sul burden epidemiologico delle ICA, con un focus particolare sul setting italiano, anche al fine di descrivere lo stato dell’arte delle misure di prevenzione e sorveglianza messe in atto a livello nazionale.

Al fine di raccogliere le evidenze riguardanti il burden epidemiologico delle ICA in Europa, e più nello specifico in Italia, è stata condotta una revisione sistematica di letteratura, consultando due differenti database elettronici (Pubmed e Web of Science), per ciascuno dei quali è stata elaborata una stringa di ricerca, come riportato in Tabella I.

Stringhe di ricerca.

| Database | Stringa di ricerca | Filtri applicati |

|---|---|---|

| PubMed | ((“health care associated infections”[All Fields] OR “health care associated infection”[All Fields] OR “HAI”[All Fields] OR “HAIs”[All Fields] OR “HCAIs”[All Fields] OR “HCAI”[All Fields] OR “nosocomial infections”[All Fields] OR “nosocomial infection”[All Fields] OR “cross infection”[All Fields] OR “cross infections”[All Fields] OR “hospital acquired infection”[All Fields] OR “hospital acquired infections”[All Fields]) AND (“survey”[All Fields] OR “surveys”[All Fields] OR “survey”[MeSH Terms] OR “epidemiologies”[All Fields] OR “epidemiology”[All Fields] OR “epidemiology”[MeSH Terms] OR “incidence”[All Fields] OR “incidence”[MeSH Terms] OR “prevalence”[All Fields] OR “prevalence”[MeSH Terms]) AND (“europe”[MeSH Terms] OR “europe”[All Fields])) AND ((y_10[Filter]) AND (english[Filter])) | Last 10 years, English |

| Web of Science | ((ALL=((“health care associated infection” OR “HAI” OR “HCAI” OR “health care associated infections” OR “HAIs” OR “HCAIs” OR “nosocomial infections” OR “nosocomial infection” OR “cross infection” OR “cross infections” OR “hospital acquired infection” OR “hospital acquired infections”))) AND ALL=((“Epidemiology” OR “incidence” OR “prevalence” OR “survey”))) AND ALL=(Europe) | 2012-2022, English |

I record trovati sono stati inseriti in un foglio di lavoro Excel dedicato, per essere, successivamente, valutati secondo specifici criteri di inclusione/esclusione. Dopo la rimozione dei duplicati, si è proceduto con uno screening per titolo e abstract e, successivamente, con la lettura dei full text degli articoli ritenuti eleggibili. Gli articoli sono stati, inoltre, sottoposti a un processo di snowballing, esaminando i riferimenti bibliografici e le citazioni presenti, al fine di identificare ulteriori articoli rispondenti ai criteri di inclusione.

Sono stati definiti eleggibili tutti gli studi contenenti dati sul burden epidemiologico delle ICA in Europa e informazioni riguardanti la tipologia e la frequenza dei principali microrganismi patogeni, i fattori di rischio implicati nell’insorgenza delle ICA ed eventuali attività di prevenzione condotte nei setting assistenziali.

Sono stati inclusi articoli originali e revisioni sistematiche, scritti esclusivamente in lingua inglese e condotti nei 27 Paesi membri dell’UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), e gli studi condotti negli ultimi 10 anni (2012-2022) sia su popolazione adulta sia su popolazione pediatrica, e pubblicati fino al 5 marzo 2022, data di avvio della revisione.

Per ogni database consultato, sono stati applicati dei filtri preimpostati resi disponibili dai database stessi (Tab. I).

Sono stati, invece, esclusi studi che riportavano dati inerenti al burden epidemiologico delle ICA in contesti extra-Europei, oltre ad articoli di cui non era possibile reperire il full text o privi di informazioni pertinenti o sufficienti per le finalità della ricerca.

La revisione sistematica della letteratura è stata condotta secondo le linee guida “Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) 2009” [25].

Tre ricercatori (F.D’A., F.P., A.M.) hanno esaminato, in modo indipendente, gli articoli esitati dalla ricerca bibliografica. In caso di dubbi riguardanti l’inclusione/esclusione di un lavoro, gli stessi sono stati risolti mediante discussione con un ricercatore senior (G.E.C.). Sulla base degli articoli inclusi, al fine di delineare un quadro epidemiologico delle ICA nel contesto italiano e procedere con un confronto a livello europeo, i lavori sono stati inizialmente classificati per Paese, separandoli per setting italiano e setting europeo.

Successivamente, sia i lavori svolti a livello italiano sia quelli condotti negli altri Paesi dell’UE, sono stati suddivisi in base alla popolazione analizzata (popolazione generale, adulta, neonatale-pediatrica). Ciascuno di essi, poi, è stato inserito in specifiche tabelle contenenti: la prima, informazioni sul nome del primo autore e anno di pubblicazione, paese, disegno di studio, durata dello studio, popolazione target e setting; la seconda, invece, dati epidemiologici, tipo di ICA, tipo di microrganismo e fattori di rischio.

In una prima fase del lavoro, sono stati considerati unicamente gli articoli condotti in Italia, al fine di delineare il burden epidemiologico delle ICA a livello nazionale e confrontarlo, successivamente, con i dati europei. Si riporta, pertanto, la descrizione di quanto emerso dalle evidenze scientifiche italiane disponibili.

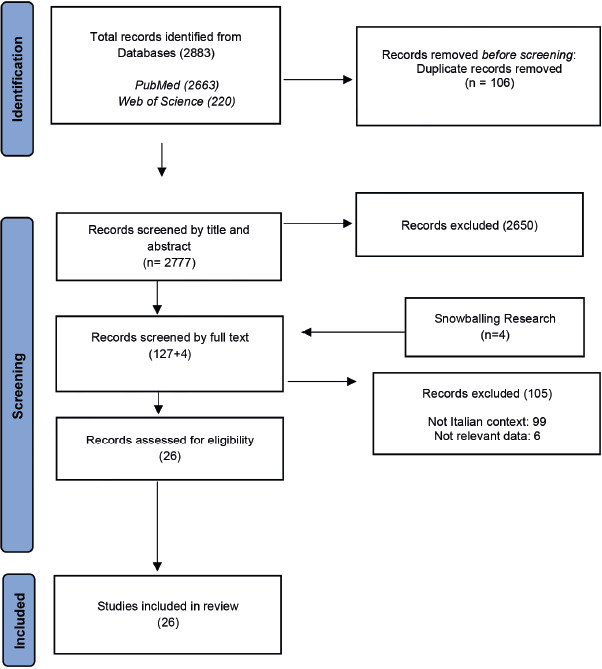

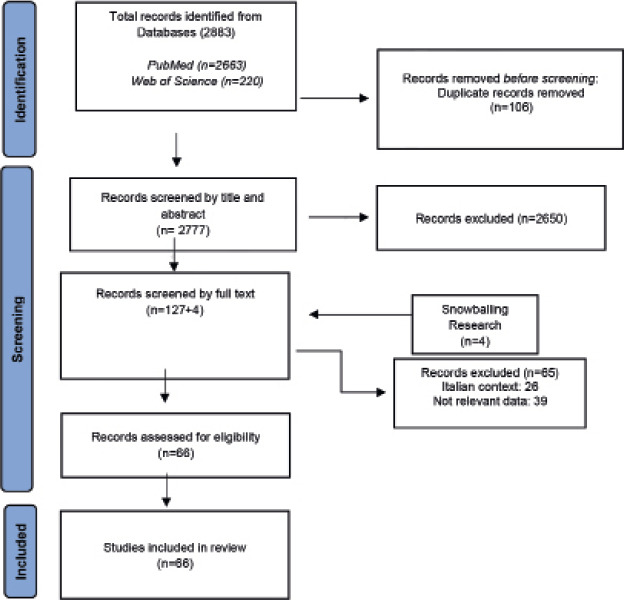

Dalla revisione di letteratura condotta sono stati selezionati un totale di 2883 articoli rispondenti all’obiettivo della ricerca e focalizzati sul contesto italiano. Dopo la rimozione dei duplicati e una prima selezione per titolo e abstract, sono stati valutati 127 full-text. Gli articoli sono stati, inoltre, sottoposti a un processo di snowballing, portando all’inclusione finale di 26 articoli (Fig. 1).

PRISMA statement flow diagram.

Per l’estrazione e l’analisi dei dati, gli articoli sono stati classificati sulla base della popolazione target oggetto di studio. In particolare, dei 26 articoli inclusi, il 23,1% (N = 6) riporta dati riferiti alla popolazione generale, senza alcuna stratificazione per età; il 53,8% (N = 14) prende in esame adulti di età > 19 anni; il 15,4% (N = 4) valuta il burden epidemiologico delle ICA in popolazioni neonatali-pediatriche, da 0 mesi a 18 anni; infine, il 7,7% (N = 2) riporta dati stratificati per età, da cui è stato possibile estrapolare informazioni specifiche sia per popolazione adulta sia per quella neonatale-pediatrica.

Il 23,1% (6/26) [19, 20, 26-29] degli studi inclusi nella revisione di letteratura, dunque, riguarda la popolazione italiana generale, con un range di età 0-100 anni, e dati riguardanti le ICA non stratificati per età (Tab. II). Tra questi studi, tre sono stati condotti nella Regione Lazio, uno in Sicilia, uno in Liguria e uno condotto in più centri dislocati a livello nazionale, tutti basati su dati ospedalieri.

Studi italiani condotti sulla popolazione generale.

A. Principali caratteristiche degli studi italiani inclusi, condotti sulla popolazione generale.

| Primo autore, anno di pubblicazione [Ref] | Regione/città italiana e/o ospedale di riferimento | Disegno di studio | Durata dello studio | Popolazione target (n. pazienti, età media, genere) | Setting |

|---|---|---|---|---|---|

| Sinatra I., 2013 [28] | Ospedale Universitario “Paolo Giaccone” di Palermo, Sicilia | Studio trasversale | Settembre 2011 | Tot: 328 0-10 mesi: 21 pazienti Età media F: 61,8 anni (DS 19,4 anni) M: 60,4 anni (DS 18,8 anni) |

Dipartimenti clinici di Medicina, Dipartimenti chirurgici, UTI |

| Marani A., 2016 [26] | Ospedale “Sant’Andrea” di Roma, Lazio | Studio trasversale | 2007-2015 | Tot: 2.840 M: 53,42% F: 46,8% |

Reparti di Medicina e Chirurgia (fatta eccezione per UTI, Unità di Emergenza, Psichiatria, day hospital e day surgery) |

| Sticchi C., 2018 [20] | Liguria | Studio osservazionale | Marzo-aprile 2016 | Tot: 3.647 0-54 anni: 934 (25,61%) > 54 anni: 2.713 (74,39%) |

Reparti di Medicina, Geriatria, Riabilitazione, Pediatria e Neonatologia, Ginecologia e Ostetricia, Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia, UTI |

| Santino I., 2019 [27] | Lazio | Studio osservazionale | Aprile 2015- dicembre 2018 |

Tot: 1.601 | Reparti di Medicina, Chirurgia e UTI |

| Barbato D., 2019 [19] | Policlinico “Umberto I” di Roma, Lazio | Studio trasversale | 5-23 novembre 2018 | Tot: 799 < 1 mesi: 25 (3,1%) 1-11 mesi: 7 (0,9%) 1-17 anni: 27 (3,4%) 18-64 anni: 311 (38,9%) 65-84 anni: 342 (42,8%) ≥ 85 anni: 87 (10,9%) |

Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, UTI, Medicina, Pediatria, Riabilitazione, Chirurgia |

| Bordino V., 2021 [29] | 56 Ospedali italiani | Studio trasversale | 2016 | Tot: 14.773 | Non specificato |

UTI: Unità di Terapia Intensiva.

Burden epidemiologico, tipo di ICA, agenti patogeni e fattori di rischio riportati negli studi italiani inclusi, condotti sulla popolazione generale.

| Primo autore, anno di pubblicazione [Ref] | ICA (%) | Tipo di ICA (%) | Agenti patogeni (%) | Fattori di rischio | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Incidenza | Prevalenza | Mortalità | ||||

| Sinatra I., 2013 [28] | - | 12 (3,6%) | CVC 7,1% BSI 7 casi/14 UTI 4 casi/14 Polmoniti SSI GI 2 casi/14 |

Enterobacteriaceae (Enterobacter cloacae) Enterococci (E. faecalis e Enterococcus faecium) Cytomegalovirus C. albicans A. baumannii |

Device invasivi | |

| Marani A., 2016 [26] | - | 180 (6,34%) | - | RTI 63 (35%) SSI 40 (22,2%) BSI 31 (17,2%) UTI 35 (19,4%) Altre 11 (6,1%) |

K. pneumoniae 32,1% P. aeruginosa 10,4% E. faecalis 8,5% C. albicans 8,5% MRSA 7,5% |

Procedure invasive a rischio: Chirurgia CRI CVC |

| Sticchi C., 2018 [20] | - | 10,3% | - | RTI 2,6% UTI 2,4% BSI 2% SSI 1,2% Sepsi 0,8% Altre 1,7% |

Batteri Gram-negativi: 51,2% Batteri Gram-positivi: 40,3% Funghi: 8,1% Virus: 0,4% |

CRI PVC CVC Intubazione tracheale o tracheotomia |

| Santino I., 2019 [27] | - | Reparti di Medicina: 54,9% Reparti di Chirurgia: 30,6% UTI: 14,5% |

- | CDI 27,2% RTI 21,3% UTI 16,9% SSI 15,5% BSI 12,5% Ulcere 3,6% Altre 3,0% |

MRSA 19,5% C. difficile 25,6% Enterococcus spp. 0,7% Acinetobacter spp. 15,2% E. coli resistente ai carbapenemi 2,4% Klebsiella spp. resistente ai carbapenemi 25,6% Pseudomonas spp. 10,2% Altri Gram-negativi 0,7% |

Intervento chirurgico CRI Ventilazione meccanica PICC CVC |

| Barbato D., 2019 [19] | - | 13,3% | - | BSI 30,9% UTI 25,2% Polmoniti 19,5% SSI 13,8% GI 4,9% Meningiti 0,8% Osteomieliti 0,8% Sinusiti 0,8% Altre/non note 3,3% |

K. pneumoniae 20% P. aeruginosa 12,8% S. aureus 8% E. faecalis 7,2% E. coli 6,4% A. baumannii 5,6% C. albicans 8% |

CVC PCV CRI Ventilazione meccanica Chirurgia |

| Bordino V., 2021 [29] | 1.058,39 per 100.000 abitanti |

- | 48,53 per 100.000 abitanti | PNEU BSI UTI SSI CDI |

Non specificato | Non specificato |

BSI (Bloodstream infection): infezioni del torrente ematico; CAUTI (Catheter-Associated Urinary Tract Infection): infezioni urinarie catetere-correlate; CDI: infezione da C. difficile; CLABSI (Central Line-Associated Blood Stream Infection): infezioni del torrente ematico associate alla linea centrale; CRI (Catheter-Related Infection): infezioni correlate al catetere; CVC (Central Venous Catheter): catetere venoso centrale; EENT (Eye, Ear, Nose or Mouth Infection): infezione occhio-orecchio-naso-bocca; GI: infezioni gastrontestinali; MRSA: S. aureus meticillino-resistente; NEC (Necrotizing Enterocolitis): enterocolite necrotizzante; LRTI (Lower Respiratory Tract Infection): infezioni del basso tratto respiratorio; RTI (Respiratory Tract Infections): infezioni del tratto respiratorio; SSI (Surgical Site Infections): infezioni del sito chirurgico; UTI (Urinary Tract Infections): infezioni delle vie urinarie; VAP (Ventilator Associated Pneumonia): polmoniti associate al ventilatore.

Lo studio di Marani et al., del 2016 [26], descrive un’indagine di prevalenza della durata di 9 anni (2007-2015) e finalizzata a indagare il trend della prevalenza delle ICA nei reparti di medicina e chirurgia di un ospedale universitario romano, su un campione di 2.840 pazienti. Nel complesso, 136 pazienti (4,79%) hanno sviluppato 180 (6,4%) ICA, con una maggiore frequenza, nell’ordine, di infezioni del tratto respiratorio (35%), infezioni del sito chirurgico (22,2%), del torrente ematico (17,2%), infezioni urinarie (19,4%) e infezioni di altro tipo (6,1%), attribuibili nel 63,2% dei casi a patogeni Gram-negativi [26].

Sempre nel Lazio, nel 2019, sono stati invece analizzati dati provenienti da sistemi di sorveglianza per microrganismi “alert”, raccolti nel periodo aprile 2015-dicembre 2018. Dei 1.601 pazienti inclusi nello studio, il 48,8% ha sviluppato un episodio di ICA, prevalentemente in reparti di medicina (54,9%). Le infezioni da C. difficile (CDI) (27,2%) sono risultate le più comuni, seguite dalle infezioni delle vie respiratorie (21,3%), UTI (16,9%), SSI (15,5%), setticemie (12,5%), ulcere (3,6%) e infezioni di altro tipo (3,0%) [27].

Barbato et al. [19] descrivendo i risultati di un’indagine di prevalenza puntuale, condotta nel novembre 2018 in un altro ospedale universitario romano, riportano una prevalenza di almeno una ICA tra i pazienti ospedalizzati, pari al 13,3%. Le infezioni del torrente ematico sono risultate essere le più frequenti, attestandosi al 30,9% del totale delle infezioni, seguite da infezioni del tratto urinario (25,2%), polmoniti (19,5%) e SSI (13,8%). L’analisi multivariata condotta, inoltre, ha evidenziato un’associazione significativa tra la presenza di ICA e l’utilizzo di device (OR = 34,30; 95% IC: 3,69-318,66), durata di degenza (OR = 1,01; 95% IC: 1,00-1,02) ed esposizione a profilassi antimicrobica (OR = 0,23; 95% IC: 0,11-0,47).

Anche lo studio condotto in Sicilia da Sinatra et al., sebbene più datato e con una minore prevalenza di ICA, pari al 3,6%, sottolinea il ruolo determinante di dispositivi invasivi quali, ad esempio, cateteri vascolari e urinari, nella loro insorgenza [28].

Un’indagine regionale condotta in Liguria da Sticchi et al. [20] ha invece riportato valori di prevalenza di circa il 10,3% (95% IC: 9,4-11,3), con variazioni considerevoli tra gli ospedali per acuti arruolati, oscillando dall’1,7% (95% IC: 0,0-9,2) al 30,6% (95% IC: 19,6-43,7).

Il recente studio di Bordino et al. [29] infine, rappresenta uno dei primi lavori italiani a stimare il burden delle ICA in termini di DALY, utilizzando i dati raccolti da un’indagine nazionale di prevalenza puntuale condotta nel 2016. Gli autori riportano 641.065 nuovi casi ogni anno e 29.375 morti in Italia. Partendo da tali valori, si è stimato un notevole burden clinico delle ICA, corrispondente a circa 424.657,45 (95% UI 346.240,35-513.357,28) DALYs annuali e 702,53 DALY (95% UI 575,22-844,66) per 100.000 abitanti, di cui sono maggiormente responsabili le infezioni del torrente ematico per il 59% dei casi, seguite da quelle polmonari (29%), del sito chirurgico (9%), CDI (2%) e UTI che, invece, ne rappresentavano meno dell’1%.

Il 61,5% degli studi (16/26) si focalizza, invece, sul burden delle ICA in popolazioni adulte [1, 5, 30-41] (Tab. III), includendo due articoli con dati stratificati per fasce d’età e, dunque, utili anche per l’analisi sulla popolazione pediatrica [42, 43]. Nel complesso, per questa popolazione target, si stima una prevalenza di ICA tra il 5 [1] e il 10% circa [5].

Studi italiani inclusi, condotti sulla popolazione adulta.

A. Principali caratteristiche degli studi italiani inclusi, condotti sulla popolazione adulta.

| Primo autore, anno di pubblicazione [Ref] | Regione/città italiana e/o ospedale di riferimento | Disegno di studio | Durata dello studio | Popolazione target (n. pazienti, età media, genere) | Setting |

|---|---|---|---|---|---|

| Agodi A., 2013 [31] | 65 UTI italiane | Studio trasversale | Novembre 2006-aprile 2007 (1a survey) Ottobre 2008-marzo 2009 (2a survey) Ottobre 2010-marzo 2011 (3a survey) |

Tot. Survey 1: 3053 Tot. Survey 2: 2163 Tot. Survey 3: 2478 Età media: 2006-2007: 63,7 anni 2008-2009: 66,0 anni 2010-2011: 67,1 anni |

UTI |

| Charriel L., 2014 [42] | 58 ospedali pubblici Piemonte |

Studio trasversale | Dicembre 2009- gennaio 2010 |

Tot: 7841 Età media: 64,5 ± 22,1 anni < 58 anni: 25% < 72 anni: 50% < 81 anni: 75% |

Tutti i reparti, fatta eccezione per i day hospital, day surgery e pronto soccorso |

| Marchi M., 2014 [43] | Italia | Studio trasversale | 2009-2011 | Tot: 83.127 interventi chirurgici Età media: 53 anni |

Reparti di Chirurgia |

| Vincitorio D., 2014 [34] | Ospedale “U. Sestilli” di Ancona, Marche | Studio trasversale | Ottobre 2011- aprile 2012 |

Tot: 2773 Età: ≥ 65 anni |

Reparti di Geriatria, Medicina e Chirurgia |

| Agodi A. 2015 [32] | Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Vittorio Emanuele’’ di Catania, Sicilia | Studio trasversale | 12 mesi | Tot: 249 M: 50,2% Età media: 52,4 ± 16,2 anni |

Dipartimento di Chirurgia Digestiva e Colorettale |

| Chelazzi C. 2015 [35] | Università di Firenze, Toscana | Studio osservazionale retrospettivo | Gennaio 2012- dicembre 2013 |

Tot: 494 Età media: 69,6 ± 13,9 anni |

UTI |

| Luzzati R. 2016 [38] | 6 ospedali italiani (Trieste, Udine, Venezia, Padova, Verona, e PA Bolzano) | Studio osservazionale retrospettivo multicentrico | Gennaio 2011- dicembre 2013 |

Tot: 686 Età media: 70 ± 15 anni |

Reparti di Medicina (Unità di Medicina Interna e Unità Mediche Specializzate) Reparti chirurgici e UTI |

| Grasselli G. 2017 [39] | Unità di Terapia Intensiva dell’Ospedale “San Gerardo” di Monza, Lombardia | Studio osservazionale retrospettivo | Gennaio 2010- novembre 2015 |

Tot: 92 Età media: 48,5 (37-56) anni |

Centro medico chirurgico ECMO UTI |

| Agodi A., 2018 [33] | 55 ospedali italiani | Studio osservazionale prospettico multicentrico | 2008-2017 | Tot: 13512 Età media: 66 ± 16,3 anni M: 8690 |

UTI |

| Bianco A 2018 [36] | Università “Magna Græcia” di Catazaro, Calabria | Studio osservazionale prospettico | 1° maggio 2013-31 dicembre 2016 | Tot: 1283 Età media: 66 (±12) anni |

UTI |

| Caselli E. 2018 [40] | 6 ospedali pubblici italiani | Studio osservazionale prospettico multicentrico | 1° gennaio 2016-30 giugno 2017 | Tot: 11.842 Pre-intervento < 65 anni: 1.518 (25,6%) 65-74 anni: 1.261 (21,3%) 75-84 anni: 1.821 (30,7%) > 85 anni: 1.330 (22,4%) Post-intervento < 65 anni: 1.265 (22,9%) 65-74 anni: 1.177 (21,3%) 75-84 anni: 1.753 (31,7%) ≥ 85 anni: 1.336 (24,2%) |

Reparti di Medicina Interna |

| Cristina ML., 2018 [37] | 3 ospedali pubblici per acuti Liguria |

Studio osservazionale retrospettivo multicentrico | Gennaio 2013- dicembre 2014 |

Tot: 213 F: 74 M: 139 Età media: 72 (61-78) anni |

UTI Reparti di Medicina Reparti chirurgici Reparti di Riabilitazione |

| Antonioli P., 2020 [5] | Ospedale Universitario di Ferrara, Emilia-Romagna |

Studio trasversale | 14-30 novembre 2016 12-23 novembre 2018 |

Tot: 1102 Età media: 71 (56-82) anni |

Reparti post-acuzie di Chirurgia, Medicina, Geriatria, UTI, Ginecologia/Ostetricia, Pediatria/Neonatologia, Riabilitazione |

| Gentili A., 2020 [1] | Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS (FPG) di Roma, Lazio |

Studio trasversale | 2013-2018 | Tot: 6263 Età media: 57,86 ± 23,05 anni F: 87 ± 23,00 anni M: 58,88 ± 23,05 anni |

Reparti chirurgici Reparti di Medicina Interna Unità di Pediatria, Geriatria, Riabilitazione, Ginecologia e Ostetricia- Area critica |

| Gugliotta C., 2020 [30] | Ospedale Universitario di Sassari, Sardegna | Studio trasversale | 26 novembre 2018- 1 dicembre 2018 |

Tot: 588 Età media: 65,7 ± 16,1 anni |

UTI Unità di Lungodegenza Reparti di Medicina Interna Reparti di Chirurgia Generale Reparti di Ortopedia |

| Barchitta M., 2020 [41] | Sicilia | Studio trasversale | 2016-2018 | Tot: 18.852 2016 N: 6.448 Età media: 58,6 (24,7) anni M: 50,3% 2017 N: 5974 Età media: 58,5 (25,3) anni M: 51,0% 2018 N: 6.430 Età media: 62,4 (22,2) anni M: 50,5% |

Ospedali per acuti |

* UTI: Unità di Terapia Intensiva.

Burden epidemiologico, tipo di ICA, agenti patogeni e fattori di rischio riportati negli studi italiani, condotti sulla popolazione adulta.

| Primo autore, anno di pubblicazione | ICA (%) | Tipo di ICA (%) | Agenti patogeni (%) | Fattori di rischio | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Incidenza | Prevalenza | Mortalità | ||||

| Agodi A., 2013 [31] | 1ª survey: 19,8% 2ª survey: 19,9% 3ª survey: 22,3% |

- | 1ª survey: 17,7% 2ª survey: 18,3% 3ª survey: 18,2% |

Polmoniti: 1ª survey: 53,6% 2ª survey: 47,3% 3ª survey: 51,7% BSI: 1ª survey: 23,4% 2ª survey: 22,5% 3ª survey: 25,7% UTI: 1ª survey: 16,7% 2ª survey: 22,3% 3ª survey: 15,6% CRI: 1ª survey: 6,3% 2ª survey: 7,9% 3ª survey: 7,1% |

A. baumannii: 1ª survey: 7,6% 2ª survey: 14,3% 3ª survey: 16,9% P. aeruginosa: 1ª survey: 19,4% 2ª survey: 16,9% 3ª survey: 14,4% E. coli: 1ª survey: 6,4% 2ª survey: 5,9% 3ª survey: 10,6% K. pneumoniae: 1ª survey: 5,3% 2ª survey: 8,6% 3ª survey: 9,3% S. epidermidis: 1ª survey: 6,9% 2ª survey: 3,8% 3ª survey: 6,4% S. aureus: 1ª survey: 9,6% 2ª survey: 5,5% 3ª survey: 5,4% |

CVC Intubazione |

| Charriel L., 2014 [42] | - | 6,77 | - | UTI 2,0% BSI 0,7% RTI 1,6% SSI 0,7% Altre 1,7% |

S. aureus oxacillina-resistente: 59 Enterobacteriaceae ESBL-produttori: 30 P. aeruginosa non-multiresistenti: 66 P. aeruginosa produttori di carbapenemasi: 29,5 P. aeruginosa resistente ai carbapenemi: 9 A. baumannii resistente ai carbapenemi: 20 |

Ventilazione meccanica Nutrizione parenterale PVC CVC CRI Procedure chirurgiche |

| Marchi M., 2014 [43] | 16-45 anni: 1,7/100 procedure 46-65 anni: 2,8/100 procedure 66-85 anni: 3,7/100 procedure ≥ 85 anni: 3,3/100 procedure |

- | - | SSI 2,6% | - | Procedure chirurgiche |

| Vincitorio D., 2014 [34] | 78 (16,1%) | - | 19,2% | CAUTI 14,7/1.000 giorni-catetere |

E. coli 27% C. albicans 17% K. pneumoniae 13% |

Età avanzata (> 90 anni) Lunga degenza prima dell’inserzione di catetere |

| Agodi A., 2015 [32] | Incidenza SSI: 3,2/100 procedure chirurgiche Densità di incidenza SSI: 7,2/1000 giorni di degenza postoperatoria |

- | - | - | Non specificato | SSI |

| Chelazzi C., 2015 [35] | - | 46 (9,3%) | 12,65% | Tratto respiratorio 60% Batteriemia catetere-correlata 20% Batteriemia non correlata al catetere 13% Infezioni cutanee (incluse ferite del sito chirurgico) 7% |

K. pneumoniae 30% A. baumannii 20% E. coli 20% P. aeruginosa 17% Altri batteri Gram-negativi, tra cui S. maltophilia, K. oxytoca, Haemophilus influenzae e Enterobacter spp. 13% |

Ventilazione meccanica Durata degenza in UTI (10,26 ± 2,43 vs 4,42 ± 2,37) |

| Luzzati R., 2016 [38] | - | - | Mortalità a 30 giorni: 36,3% | Non specificato |

C. albicans 55% C. parapsilosis 13,5% C. glabrata 13% C. tropicalis 10,5% Altre Candida spp. (C. guilliermondii, C. famata, C. krusei, C. lusitaniae, C. dubliniensis) 8% |

CVC CRI Dialisi Ventilazione meccanica Chirurgia maggiore Nutrizione parenterale periferica Nutrizione parenterale totale |

| Grasselli G., 2017 [39] | 50,4/1.000 giorni-ECMO | - | 13,0 morti/1.000 ECMO-giorni-paziente | VAP 31% UTI 7,8% BSI 4,8% CLABSI 2,9% |

A. baumannii 9 (17%) Pseudomonas spp. 6 (12%) Enterobacteriaceae 4 (8%) K. pneumoniae 4 (8%) Altri 2 (4%) Enterococcus spp. 8 (15%) S. aureus 6 (12%) Stafilococchi coagulasi-negativi 1 (2%) Altri 3 (6%) Aspergillus spp. 6 (12%) Candida spp. 3 (6%) |

Ventilazione meccanica CRI |

| Agodi A., 2018 [33] | 22,7/100 pazienti | - | 370 (46,0%) | Polmoniti 45,3% BSI 31,5% CRI 14,8% UTI 8,4% |

A. baumannii 15,9% K. pneumoniae 15,9% P. aeruginosa 13,1% |

Non specificato |

| Bianco A., 2018 [36] | 9,2/100 pazienti | - | - | VAP 38,1% CLABSI 34,7% CAUTI 7,5% |

K. pneumoniae 17,8% A. baumannii 10,2% E. coli 8,5% P. aeruginosa 5% S. epidermidis 10% |

Ventilazione meccanica CRI CLABSI |

| Caselli E. 2018 [40] | Range pre-intervento: 1,3-3,7% | - | - | UTI (3-1,2%) BSI (0,9-0,6%) Sepsi (0,4-0,1%) GI (0,3-0,1%) Infezioni della cute e tessuti molli (0,3-0,1%) |

S. aureus

Staphylococcus spp. Enterococcus spp. Streptococcus spp. C. difficile E. coli Klebsiella spp. Proteus mirabilis P. aeruginosa Enterobacter spp., Citrobacter spp. A. baumannii Morganella spp. Altre Enterobacteriaceae Candida spp. Virus Altri |

Ventilazione meccanica Nutrizione parenterale CRI CVC |

| Cristina ML., 2018 [37] | BSI da K. pneumoniae resistente ai carbapenemi: 1,35 episodi per 10.000 giorni-pazienti |

A: 65,3 B: 14,1 C: 20,6 |

26,29 (a 15 giorni) |

BSI da K. pneumoniae resistenti ai carbapenemi: UTI: 46,95 Reparti di Medicina: 34,27 Reparti di Chirurgia: 12,68 Reparti di Riabilitazione: 6,10 |

K. pneumoniae | Ventilazione meccanica CVC Procedure chirurgiche |

| Antonioli P. 2020 [5] | - | 115 (10,4%) | Malattia fatale 35 (31,5%) Malattia rapidamente fatale 46 (41,5%) |

Polmoniti 41 (29,9%) BSI 26 (19,0%) UTI 21 (15,4%) GI 14 (10,2%) SSI 11 (8,0%) Sepsi 8 (5,8%) EENT 6 (4,4%) Cellulite, infezioni di ferrite e di tessuti molli profondi che non coinvolgono l’osso e non correlate alla chirurgia 4 (2,9%) LRTI 3 (2,2%) Altre 3 (2,2%) |

C. difficile 16,9% K. pneumoniae 11,9% C. albicans 8,5% E. coli 8,5% S. epidermidis 8,5% S. aureus 6,8% S. maltophilia 6,8% |

PVC CRI CVC Ventilazione meccanica |

| Gentili A. 2020 [1] | - | 328 (5,24%) | - | RTI 93 (1,48%) SSI 89 (1,42%) UTI 67 (1,07%) BSI 65 (1,04%) CDI 20 (0,32%) SNC 14 (0,22%) |

Non specificato | Ventilazione meccanica CRI CVC PVC Chirurgia Nutrizione parenterale |

| Gugliotta C. 2020 [30] | - | 7,3% | - | UTI 14 (28,6%) Polmoniti 13 (26,5%) BSI 4 (8,2%) CRI 8 (16,3%) EENT 2 (4,1%) SSI 7 (14,3%) GI 1 (2,0%) |

E. coli 6 (16,7%) K. pneumoniae 6 (16,7%) Altre Klebsiella supp. 1 (2,8%) P. aeruginosa 4 (11,1%) Proteus spp. 1 (2,8%) Serratia spp. 2 (5,6%) E. faecalis 3 (8,3%) S. aureus 4 (11,1%) S. epidermidis 3 (8,3%) C. albicans 1 (2,8%) C. parapsilosis 1 (2,8%) Altre Candida 1 (2,8%) |

Ventilazione meccanica CRI Chirurgia |

| Barchitta M., 2020 [41] | - | 2016: 5,1% 2017: 4,7% 2018: 5,1% | - | 2016-2018 Polmoniti: 29,6% UTI: 19,1% SSI: 13,3% 2016: Polmoniti: 28,5% UTI: 20,3% SSI: 15,0% BSI: 5,1% GI: 4,0% EENT:1,1% SSTI: 5,4% RTI: 5,4% SNC: 0,3% Infezioni tratto riproduttivo: 0,3% Infezioni CV: 2,0% Infezioni ossa e articolazioni: 2,8% 2017 Polmoniti: 28,4% UTI: 14,5% SSI: 14,2% BSI: 6,6% GI: 9,2% EENT: 1,9% SSTI: 9,2% RTI: 3,8% SNC: 0,3% Infezioni tratto riproduttivo: 0,3% Infezioni CV: 1,3% Infezioni ossa e articolazioni: 1,6% 2018 Polmoniti: 31,5% UTI: 21,8% SSI: 11,1% BSI: 7,0% GI: 4,9% EENT: 1,6% SSTI: 3,8% RTI: 5,9% SNC: 0,8% Infezioni tratto riproduttivo: 0,3% Infezioni CV: 1,6% Infezioni ossa e articolazioni: 1,9% |

Non specificato | Gravità della malattia Dispositivi invasivi Antibioticoterapia |

BSI (Bloodstream Infection): Infezioni del torrente ematico; CAUTI (Catheter-Associated Urinary Tract Infection): infezioni urinarie catetere-correlate; CDI: infezione da C. difficile; CLABSI (Central Line-Associated Blood Stream Infection): infezioni del torrente ematico associate alla linea centrale; CRI (Catheter-Related Infection): infezioni correlate al catetere; CVC (Central Venous Catheter): catetere venoso centrale; EENT (Eye, Ear, Nose or Mouth Infection): infezione occhio-orecchio-naso-bocca; GI: infezioni gastrontestinali; MRSA: S. aureus meticillino-resistente; NEC (Necrotizing Enterocolitis): enterocolite necrotizzante; LRTI (Lower Respiratory Tract Infection): infezioni del basso tratto respiratorio; RTI (Respiratory Tract Infections): infezioni del tratto respiratorio; SNC: Sistema Nervoso Centrale; SSI (Surgical Site Infections): infezioni del sito chirurgico; SSTIs (Skin and Soft Tissues Infections): infezioni della cute e dei tessuti molli; UTI (Urinary Tract Infections): infezioni delle vie urinarie; VAP (Ventilator Associated Pneumonia): polmoniti associate al ventilatore.

Il valore maggiore è descritto nella survey condotta da Antonioli et al. [5], con raccolta dati e valutazioni svolte in un arco temporale di 15 giorni, e ripetute in due anni (nel 2016 e nel 2018), su una popolazione anziana con un’età media di 71 anni [IQR 56-82]. Tra tutti i pazienti ricoverati, i fattori indipendentemente associati all’aumento del rischio di ICA sono stati la presenza di dispositivi medici (PVC, CVC, catetere urinario a permanenza o ventilazione assistita meccanicamente) e una durata della degenza ospedaliera superiore a 6 giorni. La prevalenza complessiva di almeno un caso di ICA nei pazienti inclusi nello studio è del 10,4%, con valori del 10,0% nel 2016 e dell’11,0% nel 2018. Nei reparti di terapia intensiva tale prevalenza è risultata del 9,9% nel 2016 (9,2% nei reparti medici, 7,6% nei reparti chirurgici, 35,0% nei reparti di terapia intensiva) e dell’11,8% nel 2018 (12,4% nei reparti medici, 6,8% nei reparti chirurgici, 36,8% in terapia intensiva). Nei reparti di riabilitazione, invece, la prevalenza è risultata del 12,1% nel 2016 e del 5,8% nel 2018. I patogeni più frequentemente responsabili di ICA sono stati il C. difficile (16,9%), K. pneumoniae (11,9%), C. albicans (8,5%), E. coli e S. epidermidis (8,5%), S. aureus e S. maltophilia (6,8%).

Una indagine di prevalenza puntuale di ICA, della durata di sei anni, è stata invece condotta in un grande ospedale universitario da Gentili et al. [1], rilevando una prevalenza generale del 5,24%, con valori dal 6,64% nel 2013 al 3,16% dopo 6 anni (2017). L’indagine si è basata sulle cartelle cliniche di circa 6.263 pazienti, con un’età media di 57,86 ± 23,05 anni (56,87 ± 23,00 per le femmine e 58,88 ± 23,05 per i maschi) e una prevalenza del sesso femminile (50,84%), reclutati da reparti chirurgici (30,00%), di medicina interna (41,02%) e dalle unità di terapia intensiva (7,44%). Il genere maschile è risultato essere quello più colpito (6,20% vs 4,30% del genere femminile), soprattutto da infezioni del sangue e del sito chirurgico mentre, nel complesso, le infezioni del tratto respiratorio (26,72%) sono state le più frequenti, seguite da quelle del sito chirurgico (25,57%), dalle UTI (19,25%), dalle infezioni del torrente ematico (18,68%), dalle infezioni da Clostridium difficile (5,75%) e infezioni del sistema nervoso centrale (4,02%). Tra i pazienti con ICA, inoltre, è stato registrato, al momento della rilevazione dell’infezione, una durata media della degenza di circa 25,09 ± 27,97 giorni [1]. Dati simili sono emersi dal lavoro di Barchitta et al. [41], analizzando i risultati ottenuti dalla prima indagine di prevalenza puntuale promossa dalla Regione Sicilia, nell’ambito di un programma regionale di sorveglianza e controllo ICA. Da tale indagine, condotta per tre anni consecutivi, dal 2016 al 2018, su un campione di 18.852 pazienti ricoverati in ospedali per acuti, gli autori hanno calcolato valori di prevalenza di pazienti con almeno un’ICA pari al 5,1% nel 2016, al 4,7% nel 2017 e al 5,1% nel 2018. Nonostante una riduzione, non significativa, evidenziata nel 2017, dunque, il trend si è mostrato stabile nei tre anni considerati. Le polmoniti, le UTI e le infezioni del sito chirurgico hanno rappresentato le tre infezioni più frequentemente riportate, con valori, rispettivamente del 29,6%, 19,1% e 13,3%. Sempre nello stesso arco temporale, per quanto riguarda le altre tipologie di infezioni rilevate, si è notato un aumento, non significativo, di infezioni del torrente ematico e di quelle riguardanti gli organi di senso, che, nell’ambito di un ranking formulato dagli autori, sono passate dalla sesta alla quarta posizione le prime, e dalla tredicesima alla decima le seconde. Le infezioni sistemiche e quelle della cute e dei tessuti molli sono invece diminuite, passando, rispettivamente, dall’ottava alla dodicesima posizione e dalla quarta all’ottava. Tra i principali fattori di rischio analizzati, infine, un aumento delle infezioni è stato correlato con la gravità del quadro clinico dei pazienti, l’impiego di device invasivi e l’assunzione di antimicrobici [41].

Anche nel lavoro di Gugliotta et al. [30] nel 2020, si riporta una prevalenza del 7,3% nei reparti per acuti di un ospedale, soprattutto a carico di UTI, e una prevalenza nell’uso degli antibiotici del 44,6%.

Nell’ambito di indagini di sorveglianza nazionali, Agodi et al. 2013 [31], dai dati di 65 unità operative di terapia intensiva italiane, raccolti attraverso tre surveys di un progetto della durata di sei anni, avevano registrato, nell’ultima valutazione, un aumento del rischio di infezioni acquisite in terapia intensiva rispetto alle precedenti analisi (rischio relativo: 1,215; 95% IC: 1,059-1,394), almeno in parte spiegato dalle condizioni cliniche più gravi dei pazienti. Lo stesso gruppo, negli anni seguenti, ha poi condotto studi nazionali specifici sul rischio di infezioni del sito chirurgico [32] e sepsi [33].

Per le prime, da uno studio prospettico di 12 mesi condotto in un ospedale del Sud Italia, è stata descritta un’incidenza cumulativa di SSI di 3,2 per 100 procedure chirurgiche eseguite (8 su 252) e una densità di incidenza di 7,2 per 1000 giorni di durata ospedaliera postoperatoria (8 su 1113) [32]. Per quanto riguarda la sepsi [33], invece, in seguito a un progetto di sorveglianza prospettica delle infezioni nosocomiali in Unità di Terapia Intensiva (SPIN-UTI), dal 2008 al 2017 è stato descritto che il 47,0% delle ICA rilevate ha determinato tale condizione in 832 pazienti, con il 22,5% di casi classificati come shock settico e il 20,5% come casi gravi. Come tipologia più comune di infezione responsabile di sepsi è stata descritta la polmonite (45,3%), seguita da infezioni del torrente ematico (31,5%), infezioni correlate ai cateteri (14,8%) e UTI (8,4%).

Anche lo studio di Vincitorio et al. [34], ha descritto uno specifico tipo di ICA, concentrandosi sulle CAUTIs, su una popolazione di età pari o superiore a 65 anni in un ospedale geriatrico. Complessivamente, il tasso di cateterizzazione era di 16,7 per 100 giorni-paziente, più alto nei reparti chirurgici, e in particolari urologici (31,3 per 1000 giorni di catetere; 95% IC, 10,2-71,4), mentre, tra i reparti medici, valori maggiori sono stati riscontrati in ambito riabilitativo (25,9 per 1000 giorni di catetere; 95% IC, 9,5-55,4). Il tasso di incidenza complessivo di CAUTI è stato di 14,7/1000 catetere-giorni (al 95% IC, 11,7-18,3/1000).

Una valutazione sul rischio di contrarre ICA nelle terapie intensive è stata svolta anche nello studio osservazionale di Chelazzi et al. [35], rilevando tali infezioni nel 9,3% dei pazienti trattati, con una predominanza di ceppi batterici Gram-negativi (65,2% delle infezioni acquisite in terapia intensiva), tra cui K. pneumoniae (30%), A. baumannii (20%), di cui il 90,4% erano forme multiresistenti, E. coli (20%), P. aeruginosa (17%) e nel 13% dei casi altri batteri Gram-negativi. I principali siti di infezione comprendevano il tratto respiratorio (60%), seguito da batteriemia correlata al catetere (20%), batteriemia non correlata al catetere (13%) e infezioni cutanee (compresa la ferita chirurgica) (7%).

Bianco et al. [36], sempre nell’ambito delle terapie intensive riportano, invece, un’incidenza cumulativa di ICA di 9,2 per 100 pazienti, in un periodo di 4 anni, e un tasso di incidenza di 17,4 per 1000 giorni-paziente, con prevalenza di episodi di polmonite acquisita, per il 72,7% correlati all’intubazione.

Tra i batteri Gram-negativi, la resistenza ai carbapenemi è stata riscontrata nel 91,6% degli isolati di A. baumannii e nel 28,5% degli isolati di K. pneumoniae, come anche nello studio di Cristina et al. [37].

Luzzati et al. [38] descrivono casi di candidemia nosocomiale, con una mortalità a 30 giorni del 36,3%, mentre Grasselli et al. [39], riportano un 55% di casi infezioni nosocomiali in pazienti trattati con ECMO in terapia intensiva. Una prospettiva diversa è offerta dallo studio di Caselli et al. [40], che evidenzia il ruolo chiave svolto dalla contaminazione delle superfici nella trasmissione delle ICA, non solo in reparti di alta intensità di cura. Gli autori, infatti, in uno studio interventistico multicentrico di 18 mesi (dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2017), svolto in sei ospedali italiani, sperimentano l’impiego di innovativi sistemi di sanificazione a base di probiotici, riportando una diminuzione dell’incidenza cumulativa di ICA rispetto alla fase pre-intervento, dal 4,8 al 2,3% (P < 0,0001), e del tasso di incidenza di ICA per 1.000 giorni-paziente dal 5,4 al 2,4, con un tasso di incidenza di 0,45 (95% IC, 0,36-0,54). A seguito dell’intervento, inoltre, si è registrata una diminuzione dell’incidenza cumulativa di tutte le ICA più frequenti: UTI, dal 3% (179/5.930) all’1,2% (70/5.531); infezioni del torrente ematico-BSI, dallo 0,9% (54/5.930) allo 0,6% (31/5.531); sepsi clinica, dallo 0,4% (22/5.930) allo 0,1% (5/5.531); infezioni gastro-intestinali dallo 0,3% (17/5.930) allo 0,1% (6/5.531); e infezioni della pelle/tessuti molli, dallo 0,3% (16/5.930) allo 0,1% (6/5.531). Invece, a una riduzione significativa del numero di microrganismi associati a ICA, non si è associato un cambio nelle percentuali relative di microrganismi isolati: E. coli, E. faecalis, S. aureus, P. mirabilis e P. aeruginosa sono stati, infatti, i patogeni più frequentemente rilevati in entrambe le fasi del progetto.

Il 23,1% (6/26) [44-47] degli studi inclusi, invece, riporta dati riguardanti indagini di prevalenza condotte nella popolazione neonatale-pediatrica (Tab. IV). Due, dei sei articoli analizzati, riportando dati puntuali stratificati per fasce età [42, 43], rivelandosi dunque utili per la stima del burden epidemiologico delle ICA sia nella popolazione adulta sia in quella neonatale-pediatrica. La Tabella IV ne sintetizza i principali risultati.

Studi italiani inclusi, condotti sulla popolazione neonatale-pediatrica.

A. Principali caratteristiche degli studi inclusi, condotti sulla popolazione neonatale-pediatrica.

| Primo autore, anno di pubblicazione [Ref] | Regione/città italiana e/o ospedale di riferimento | Disegno di studio | Durata dello studio | Popolazione target (n. pazienti, età media, genere) | Setting |

|---|---|---|---|---|---|

| Ciofi degli Atti M.L., 2012 [47] | Un ospedale pediatrico Lazio |

Studio osservazionale retrospettivo | 2007-2010 | Tot: 1.506 < 2 mesi > 12 anni M: 846 F: 660 |

Reparti di Medicina Reparto di Chirurgia UTI |

| Charriel L., 2014 [42] |

58 ospedali pubblici Piemonte |

Studio trasversale | Dicembre 2009- gennaio 2010 |

Tot: 326 14-17 anni |

Tutti i reparti, fatta eccezione per i day hospital, day surgery e pronto soccorso |

| Folgori L. 2014 [44] |

Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Lazio | Studio osservazionale retrospettivo | 12 mesi (anno 2011) |

Età media: 1,1 anni | Unità intensiva cardiologica TIN, TIped, Pediatria, Chirurgia pediatrica Ematologia/Oncologia |

| Marchi M., 2014 [43] |

Italia | Studio trasversale | 2009-2011 | 0-15 anni | Ospedale |

| Crivaro V., 2015 [45] |

Campania | Studio osservazionale retrospettivo | 2006-2010 | Tot: 1.699 | TIN |

| Scamardo M., 2020 [46] |

Campania | Studio osservazionale retrospettivo | 2013-2017 | Tot: 1.265 | TIN |

* TIN: Terapia Intensiva neonatale; TIped: Terapia Intensiva pediatrica.

Burden epidemiologico, tipo di ICA, agenti patogeni e fattori di rischio riportati negli studi inclusi, condotti sulla popolazione neonatale-pediatrica.

| Primo autore, anno di pubblicazione [Ref] | ICA (%) | Tipo di ICA (%) | Agenti patogeni (%) | Fattori di rischio | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Incidenza | Prevalenza | Mortalità | ||||

| Ciofi degli Atti M.L., 2012 [47] | - | 6,8% | - | BSI 2,3% Polmoniti/LRTI 1,7% UTI 0,8% SSI 0,8% Altre 1,2% |

P. aeruginosa Stafilococchi coagulasi-negativi S. aureus K. pneumoniae E. coli Enterococcus spp. Candida C. difficile |

CVC CRI Ventilazione meccanica Interventi chirurgici |

| Charriel L., 2014 [42] | - | 5,3% | - | UTI 0,7% BSI 1,4% Altre 3,2% |

- | Ventilazione meccanica Nutrizione parenterale PCV CVC CRI Procedure chirurgiche |

| Folgori L. 2014 [44] | 0,65/1.000 giorni di ospedalizzazione | - | - | BSI 67,6% |

K. pneumoniae 37 (27%) E. coli 26 (19%) P. aeruginosa 21 (15%) Serratia marcescens 3 (9,6%) Stenotrophomonas maltophilia 9 (6,6%) Enterobacter supp. 6 (4,4%) Pseudomonas supp. 6 (4,4%) Acinetobacter supp. 5 (3,7%) Klebsiella oxytoca 4 (3%) Citrobacter supp. 2 (1,5%) Altre specie 7 (5,1%) |

Non specificato |

| Marchi M., 2014 [43] | 0-1 anno:1,8/100 procedure 2-5 anni: 1,3/100 procedure 6-15 anni: 2,4/100 procedure |

- | - | SSI | - | Procedure chirurgiche |

| Crivaro V., 2015 [45] | 3,5/1.000 giorni di degenza ospedaliera | 9,0% | - | Sepsi 44,4% Polmoniti 25,5% UTI 28,8% Meningiti 1,3% |

P. aeruginosa 17,0% C. parapsilosis 16,3% E. coli 13,1% C. albicans 10,5% K. pneumoniae non produttore di beta-lattamasi a spettro esteso 7,8% Stafilococchi coagulasi-negativi 5,2% Enterobacteriaceae, specie di Candida, S. aureus o altri cocci Gram-positivi 23% |

Catetere ombelicale CVC Ventilazione meccanica |

| Scamardo M., 2020 [46] | 3,2 per 1.000 giorni-paziente | - | 19,4% | CLABSI 69,6% VAP 20% UTI 8,8% NEC 1,6% |

CLABSI Stafilococchi coagulasi-negativi 25,3% C. parapsilosis 21,8% P. aeruginosa 5,7% C. albicans 4,6% E. coli 3,4% E. coli ESBL+ 3,4% K. pneumoniae 3,4% K. pneumoniae produttore di beta-lattamasi a spettro esteso 3,4% S. aureus 2,3% Enterococcus faecalis 2,3% Streptococcus sanguinis: 1,1% Kocuria kristinae 1,1% C. pelliculosa 1,1% VAP: P. aeruginosa 28% Stafilococchi coagulasi-negativi 20% Stenotrophomonas maltophilia 20% S. aureus 8% A. baumannii 8% E. cloacae 4% K. pneumoniae produttore di beta-lattamasi a spettro esteso 4% Polimicrobiche (P. aeruginosa + C. parapsilosis) 4% Polimicrobiche (P. aeruginosa + K. pneumoniae produttore di beta-lattamasi a spettro esteso) 4% |

CVC Ventilazione meccanica |

BSI (Bloodstream infection): Infezioni del torrente ematico; CAUTI (Catheter-Associated Urinary Tract Infection): infezioni urinarie catetere-correlate; CDI: infezione da C. difficile; CLABSI (Central Line-Associated Blood Stream Infection): infezioni del torrente ematico associate alla linea centrale; CRI (Catheter-Related Infection): infezioni correlate al catetere; CVC (Central Venous Catheter): catetere venoso centrale; EENT (Eye, Ear, Nose or Mouth Infection): infezione occhio-orecchio-naso-bocca; GI: infezioni gastrontestinali; MRSA: S. aureus meticillino-resistente; NEC (Necrotizing Enterocolitis): enterocolite necrotizzante; LRTI (Lower Respiratory Tract Infection): infezioni del basso tratto respiratorio; RTI (Respiratory Tract Infections): infezioni del tratto respiratorio; SNC: Sistema Nervoso Centrale; SSI (Surgical Site Infections): infezioni del sito chirurgico; SSTIs (Skin and Soft Tissues Infections): infezioni della cute e dei tessuti molli; UTI (Urinary Tract Infections): infezioni delle vie urinarie; VAP (Ventilator Associated Pneumonia): polmoniti associate al ventilatore.

Folgori et al. [44], in uno studio retrospettivo condotto su una coorte di pazienti con confermata batteriemia da germi Gram-negativi ed età media di 1,1 anni (IC: 0,2-6,5 anni), di cui il 29,9% di età compresa tra 3 mesi-2 anni, hanno riportato un’incidenza cumulativa di infezioni del 5,4/1000 ricoveri ospedalieri e un tasso di infezione di 0,65/1000 giorni di degenza ospedaliera. Tra queste, il 67,6% dei casi è stato classificato come ICA.

Valutazioni su neonati sono state condotte anche da Crivaro et al. [45], nel periodo 2006-2010, che oltre a un tasso di infezione totale del 9% e a una densità di incidenza totale di 3,5 per 1000 giorni di degenza, mostrano come i pazienti con peso ≤ 1000 g alla nascita siano i più colpiti (45,8% di tutte le ICA). Nel complesso, la sepsi si è rivelata l’infezione più frequente (44,4%), seguita da infezioni delle vie urinarie (28,8%), polmonite (25,5%) e meningite (1,3%). Le infezioni associate a dispositivo (ossia BSI associate alla linea centrale, BSI associate al catetere ombelicale e VAP) ne rappresentato invece il 64,1% del totale.

Questi stessi risultati di Crivaro et al. [45], sono stati poi confrontati con dati raccolti nel periodo successivo, 2013-2017, nella stessa terapia intensiva neonatale, nello studio di Scamardo et al. [46].

Il numero complessivo di ICA registrate durante il periodo di studio è stato di 125, corrispondenti a un tasso di infezione totale del 9,9% e una densità di incidenza totale di 3,2 per 1000 giorni-paziente, con un tasso grezzo di mortalità dei pazienti sotto sorveglianza del 5,45% e un tasso di mortalità dei pazienti infetti del 19,4%. Le ICA si sono sviluppate nei neonati di tutte le classi di peso corporeo, ma nel 60,8% dei casi in pazienti di peso ≤ 1000 g alla nascita. Inoltre, è stata osservata una significativa tendenza decrescente della densità di incidenza delle ICA per 1000 giorni-paziente dalle classi di peso corporeo più basse a quelle più alte (7,44, 4,1, 2,16, 2,13 e 0,94 in, rispettivamente, classi di peso corporeo ≤ 750 g, 751-1000 g, 1001-1500 g, 1501-2500 g e ≥ 2501 g, p < 0,001). Le infezioni associate al dispositivo (ad es. CLABSI e VAP) hanno rappresentavano l’89,6% delle ICA totali, seguite da UTI (8,8%) ed enterocolite necrotizzante (NEC) (1,6%).

I patogeni più frequenti responsabili delle CLABSI sono stati: Stafilococchi coagulasi negativi (CONS) (25,3%), Candida parapsilosi (21,8%), Candida albicans (4,6). %), Pseudomonas aeruginosa (5,7%), E. coli e K. pneumoniae (6,8%).

Nel periodo 2013-2017, dunque, il tasso di infezione totale e la densità di incidenza totale per 1000 giorni-paziente di ICA sono risultati simili a quelli riscontrati nel periodo 2006-2010 (9,9% e 3,2 contro 9% e 3,5).